第三章 中等教育

第一节 普通中学

一、发展概况

1925年(民国14年)九月,县“专大同志会”于儒学故址(今县一初中前院)创办私立灈阳中学1班。翌年秋改为县立初级中学,增招1班。民国17年共有学生3班124人,教职员12人。1934年(民国23年)由女子中学筹备会于儒学明伦堂(县一初中后院)创办私立灈阳女子中学1班32人,后发展为3班130人左右。抗日战争时期许多在外地的知识分子返乡,是时遂平县先后办起私立大同中学、永和中学、中正中学、志成中学、黎明中学、义务中学、联合中学。中正中学后易名为陶成中学,有学生7班,它和灈阳女中、义务中学一直办到遂平县人民政权建立,由人民政府接管,其余多则二三年,少则一个学期就停办。

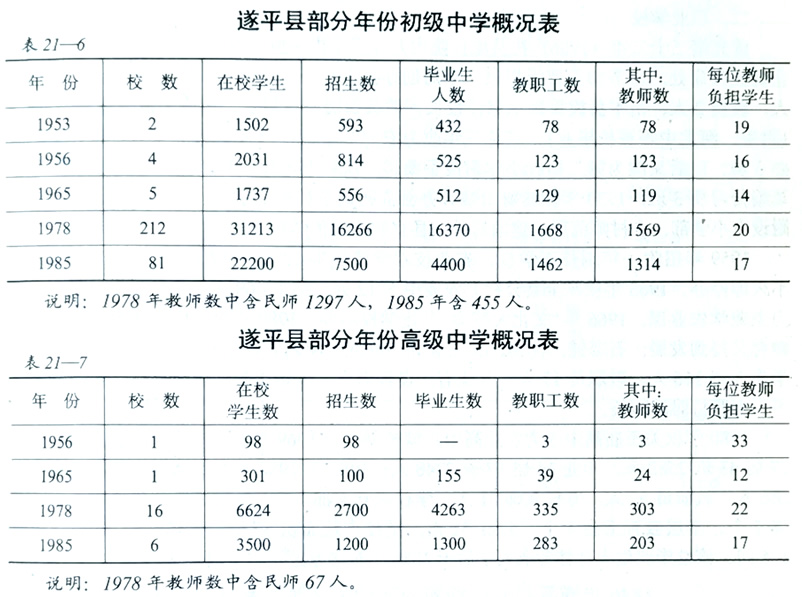

1949年5月,人民政府将县立初级中学(简称初中)、灌阳女中、陶成中学、义务中学合并为遂平县初级中学,共12班540名学生,33名教职员工。1951年发展到17个班1040人。1953年秋在南关师范学校故址新建遂平县第二初级中学。是时两校共有学生25班1502名,教职员工78人。1956年二初中招收高中2班,易名为遂平第一中学。是年诸市、玉山、和兴小学均附设初中班。1959年初中发展为11处。1960年遂平第一中学改为遂平高中,二初中分出独立。1961年砍掉初中5处,学生1230人。1963年贯彻《全日制中学暂行工作条例(草案)》,学校条件得到改善。“文化大革命”开始后学校发展和学校秩序出现混乱状态。1977年全县高中16所,初中和小学附设初中212所。1980年调整后,高中有遂平一高、遂平二高、和兴高中、文城高中、玉山高中,原关王庙高中改为农业高中。单办初中20所,联办66所。1982年初中招生144 班6800人;高中15班 800人;农业高中2班100人。

普通中学学制1968年秋由“三·三”制改为“二·二”制,后又改为“三·二"制,1983年恢复了初中三年、高中三年的“三·三”学制。

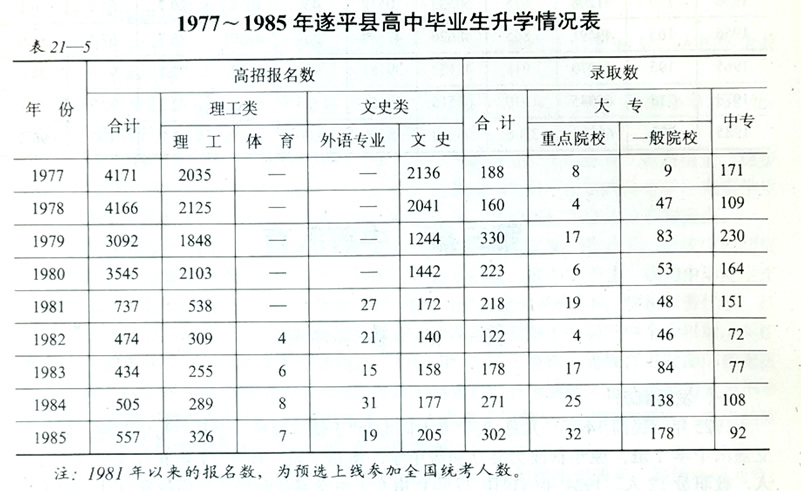

“文化大革命”中废除升学考试制度,实行由基层单位推荐,政府批准的推荐制度。1977年恢复全国统考制度。从全国恢复高招统考制度后,遂平高中毕业生升人高一级学校深造的升学比例在驻马店地区年年居于上游。

二、重点中学简介

遂平县第一高级中学

位于汝河北岸南关东侧,占地60亩,校舍358间,建筑面积为8000平方米。1985年学生18班1188人,干部培训班1班41人,教师进修班1班50人,高中补习班2班260人,教职员104人。校党支部1个,有党员29人。团委1个,19个团支部。

该校于 1956年9月在二初中附设高中2班,后将二初中改为遂平第一中学,1961年初,高中分设后为遂平高中。1969年春教师“四下放”后被部队占驻。1972年复校,1981年夏定为县重点高中(地区6所重点高中之一)。建校以来计送毕业生23届110班5320人,往高一级学校输送合格新生1023人(不包括文化革命期问推荐者),其中高招恢复统考后考取898人。

遂平县第一初级中学

位于县城老城区东大街路北。有18个教室的教学楼1座,砖瓦结构平房200问。学校占地22.3亩,图书室、理、化、生仪器室及实验室俱全。1985年有学生20班1461人,教职员93人。校党支部有党员19人。校团委下属21个团支部。基层教育工会有会员85人。学校实行校长负责制。

该校创办于1925年(民国14年)7月24日,时称私立灈阳中学,翌年改为县立初级中学,1949年5月与灈阳女中、陶成中学、义务中学合并后为县立初级中学,1953年秋为遂平第一初级中学,1969年称红旗中学,1982年恢复第一初级中学名称。从建校到1985年共毕业学生56届176班8702人。其中建国前20届20班841人,建国后36届156班7861人。建国后的毕业生中有4600人升人高中,1200人进人中专(包括军、干学校),120人去青海支边。

第二节 中等专业学校

一、师范学校

清光绪三十二年(1906)于县城贡院设立师范传习所1班,翌年增招1班。1917年(民国6年)有师范传习所2班,1921年在义务学校办义务师范讲习所1班,以上学制均为1年。1924年(民国13年)在南关办2年制师范讲习所1班,1928年在县立中学附设师资训练班、师资速成班各1班,1929年又在义务学校办1年制县立师范1班,翌年改为2年制,第三年改为3年制。1932年秋在嵖岈山职业学校附设1年制乡村师范1班,后改为4年制。由于学校取消了寒暑假和星期天,学习时间缩短为3年。1940年后,于后贯街山西会馆内,创办遂平县立简易师范学校,学制4年。

1949年5月,嵖岈山职业学校与县立简易师范合并在陶成中学处成立遂平初级师范学校,招收高小毕业生,学制3年。毕业后由县人民政府分配到县内小学任教。1953年8月并人信阳初师,县内师范教育中断。

1958年秋,在遂平第一中学东侧开办中等师范学校,招生2班84人,学制3年。1959年、1960年各招收2班,附设幼儿师范1班。1961年秋首届毕业生83人,由县政府统一分配到县内小学任教,二年级少部分学生派往小学为试用教师,其余部分和一年级学生停学返家,学校停办。

二、职业学校

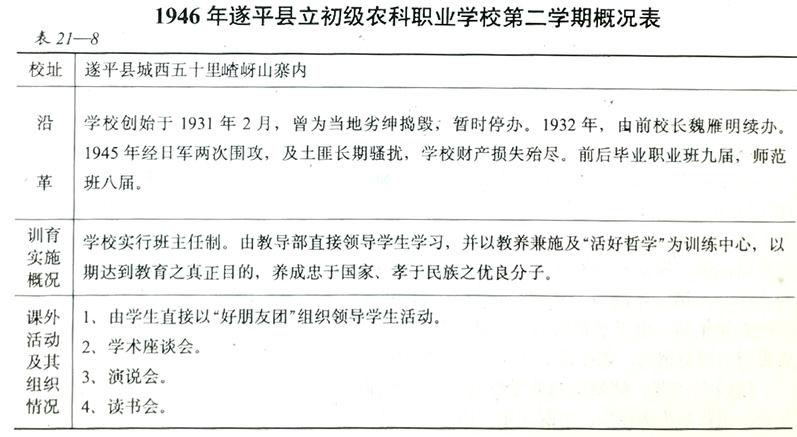

清光绪三十二年(1906)在县城贡院内开办蚕桑讲习所1班。宣统元年九月,在县城仓街关帝庙处,由节妇王贺氏捐银一千两创办县立初等工业学堂。有学生45人,职员3人,教员2人,由本县拔贡魏承恩任校长。教员魏履厚(附生,豫南师范毕业)、张瀛温(附生,河北中等蚕校毕业)。宣统三年改为农业学堂。1913年又改为蚕桑学校,前后共办3班。以后又改为第二初级小学附设蚕桑讲习所,办两年。1920年,在山西会馆开办草编传习所3班,1930年在嵖岈山寨开办县立初级农科职业学校,招生1班。该校先后附设有小学部、乡村师范部。建国后并人县立初级师范学校。

1959年招收一年制技工学校,农业技术学校学生18班1017人,但学习条件极差,不久即停办。1963年秋,全县公社办农业中学12处,招生468人。学生以学普通中学课为主兼学农业课。1966年“文化大革命”开始学校停办。1980年改革中等教育结构,职业教育又得到发展:石寨铺、沈寨、关王庙先后办起一年制农业学校,到1984年下期共有学生3班116人,教职员17人。开课有:良种繁育、植物保护、土壤分析、农作物栽培等,但坚持时间不长。

1980年秋关王庙高中改为农业高中。该校创办于1969年5月,止于改农高前计招生17届43班2582人,毕业14届37班2240人。1985至1986年度上期农高共有学生6班286人,教职员37人,专任教师31人。学校建党支部1个,党员6人。团总支1个,支部7个。基层教育工会1个,会员31人。学校占地面积62亩,农场面积70亩,校舍176间。该校毕业生史香林考取大学后于1985年被国家选送到美国留学。