第五章 教 师

第一节 教师队伍

科举废,学堂兴,教师极缺。遂平县一方面积极兴办师范传习所培养师资,一方面动员一部分具有一定功名的文化人到学堂任教。清光绪三十四年(1906)县城内两处高等小学堂1处师范传习所,共有教师8人。其中监生1人,贡生1人,附生1人,文童1人,廪生1人,豫南师范毕业生2人,河北蚕桑学堂毕业生1人。

1945年第二学期,县立师范、县立中学、陶成中学、灈阳女中、职业学校共有教师71人。1947年全县各类学校共有教师591人。

民国时期教师实行聘任制,中学教师由中学校长聘请,报省教育厅备案;小学教师由小学校长聘请,报县政府第三科备案。聘期一般为一年,可连聘连任。

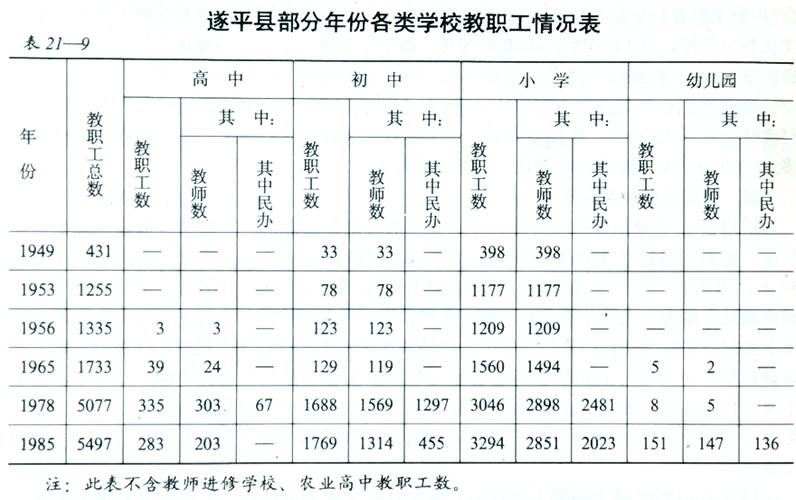

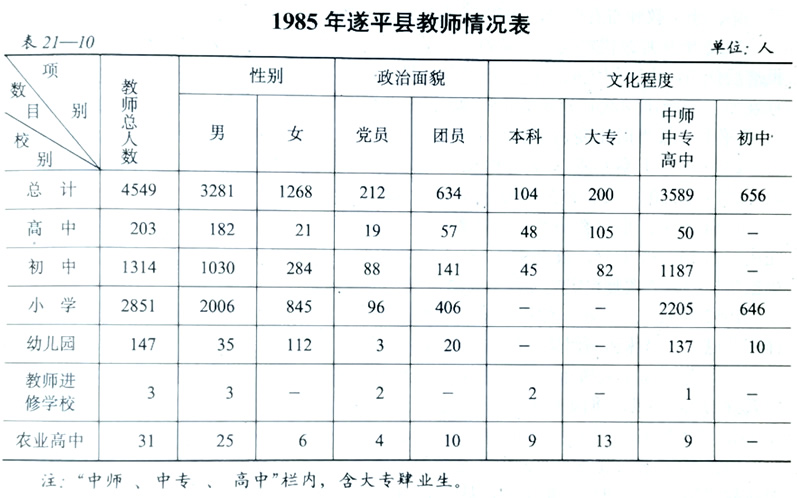

1949年政府从旧学校教师中接收一部分教师,从城乡知识分子中吸收一部分人当教师,全县共有教师431人。到1957年暑期,全县中、小学教师已发展到1362人。在整风运动中被错划为右派分子的337人,中右分子286人,他们中的大多数人被开除,少部分降级留校使用。中共十一届三中全会以后,他们的冤案才得以纠正和恢复工作。1985年全县共有中、小学教师与职工5497人。

民办教师的使用始于 1960年,到1985年民办教师2614人,成为遂平县中、小学教师队伍中一支重要力量。

第二节 教师培训

1949年暑期,县文教科在县城举办为时22天的教师培训班。这次培训班主要从政治、文化、业务三方面培训。通过培训使他们认清形势提高觉悟和文化业务水平,为新学期开学做好准备。从1949年到1953年遂平县教师的培训有两种方式:一是利用寒、暑假集中县城学习,平时以完小为中心设立辅导区由完小校长组织学习新教材、新教法,开展教学观摩;一是通过考试选拔一部分教师到县师范或地区师范离职进修。

1953年开办小学教师业余进修学校,专职教师5人。业余进修学校教师下乡分片轮流教学,所授课程为中师教材。全县小学教师有61%的人先后参加进修,1962年春停办。1963年到1966年间主要选送一少部分教师到中师或高等师范院校离职进修和参加函授学习。1977年以后对教师的培训工作主要从以下四个方面着手:一、每年暑假举办单科教师培训班,以提高单科教学能力。从1977年到1980年共举办22班,有1542人参加学习。二、组织教材、教法过关学习。中学教师达不到大专文化水平,小学教师达不到中师文化水平且年龄在45周岁以下者,全部在自学的基础上通过考试合格者方为合格中、小学教师。1985年4月全县公、民办教师有2776人参加考试,大部分考试合格。三、提倡报考各类函投、刊授、电大对口专业学校学习。1984年和1985年两年间考取者760人。四、有计划地安排教师离职进修。通过成人高招、中招适当选送一部分教师进修。1983年到1985年3年间共选送54名教师和学校行政管理人员分别到有关大专院校学习。

1985年8月又开办教师进修学校。学校编制6班,学制2年,开设课程与中师相同。毕业后国家承认学历,不包分配。首届从公、民办教师中招收53人。

第三节 教师待遇

清末和民国时期教师待遇国家没有规定,由校长和被聘教师商定,多少不一,一般不少于当地群众收人的2倍。

1949年5月,人民教师也和国家其他公职人员一样实行供给制。其方法是:人民政府按月依当时供应机关伙食标准,依小麦价计折发给教师伙食粮。每人每月小麦35公斤,中、小学教师略有差异,1950年秋增加到80公斤。

1952年9月改供给制为工资制。每人工资多少由各校教职工民主评定,报县文教科批准后依照河南省划定的工资区和工资分值(每分约合两角左右),计算出每人工资额按月发放。初级小学教师核定为85、90、95三个工资分段,分别合人民币16元、17元、18元稍多。按当时小麦价每公斤 0.18元计算,每人每月所得工资可买小麦100公斤左右,比1949年月薪小麦60公斤增长60%。完小校长和教员一般评为105、135分,中学教师大体为150、165.180、195、210分之间。

1954年中、小学教师第二次评薪时,中学教师最高者为260分,最低者为220分。完小校长145~170分,教员95~135分。初小校长105~135分,教员85~105分。国家根据学校给每个教师评定的工资分发给报酬。

1952年秋,中、小学教职工实行公费医疗制度。1955年教师和政府机关工作人员一样享受退职、退休和病假期间的各项生活待遇。

1956年国家工资改革,教师的工资待遇普遍得到提高。1963年调整工资时取消了小学教师的第11级,将国家机关的第25级、26级行政级作为中学教师的第11级和第12级工资。1972年后,国家多次调整工资,每次调整都有一部分教师增加收入。

1985年国家工资改革时,中、小学教师增加的工资比其他行业提前半年发放,并增加教龄津帖、工龄津帖、班主任津帖使教师的收入平均增加21.8元。其中,中学教师每人增加26元,小学教师增加27元,幼儿教师增加25元,行政管理人员增加17元,校工增加14元。1984年将全县中教4级,小教2级教师的家属由农村户口转为城镇户口。

1961年到1969年,民办教师由所在生产队按中等劳动力计分付酬,县里发补助费6元。1970年补助增加到15.5元,发到教师手中的有5、6、7元,余下部分交给生产队。1978年,农村实行联产承包责任制后,改善民办教师待遇的办法有三:一由集体分得责任田1份,自种自食;二从县教育事业费中每月发给每个中学民办教师补助费21元,小学民办教师 19.5元;三从乡、村集资中提取民办教师补助费,多数村每月每人补助10~12元,也有补助粮食的。1984年和1985年间,平均民办教师每人每月得到补助费32元,其月收人比一般公办教师差异不大,生产条件好的还高于一般公办教师的收入。