第五章 林 业

第一节 林业资源

一、资源概况

遂平县西部山区多分布麻栎林和新造的油桐幼林,平原多分布阔叶林和水果林。全县幼龄树比重较大,木材长期不能自给。

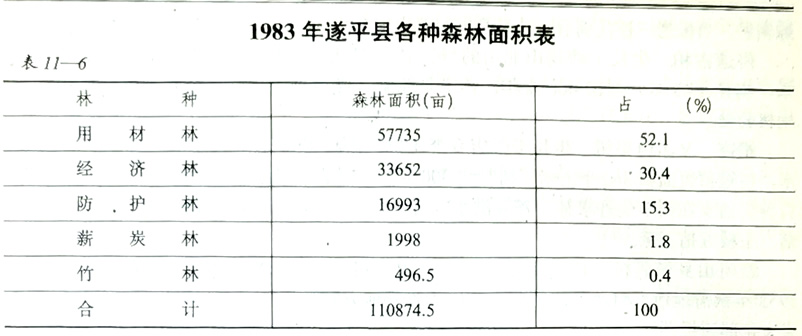

1983年调査,全县有林业用地20.5万亩,占全县总土地面积的11.2%。其中森林面积11万亩,疏林地1.4万亩,灌木林地1.4万亩,未成林造林地0.5万亩,固定苗圃地800亩,无林地6.2万亩。全县林木总蓄积量(活立木总量)共有26.5万立方米,其中有林地森林蓄积量4.8万立方米,“四旁”树木蓄积量21.4万立方米,疏林地树木蓄积量0.2万立方米,散生木蓄积量0.1万立方米,人均0.45立方米(全国人均9立方米)。全县森林覆盖率为9%,西部山区为28%,平原为4.8%。

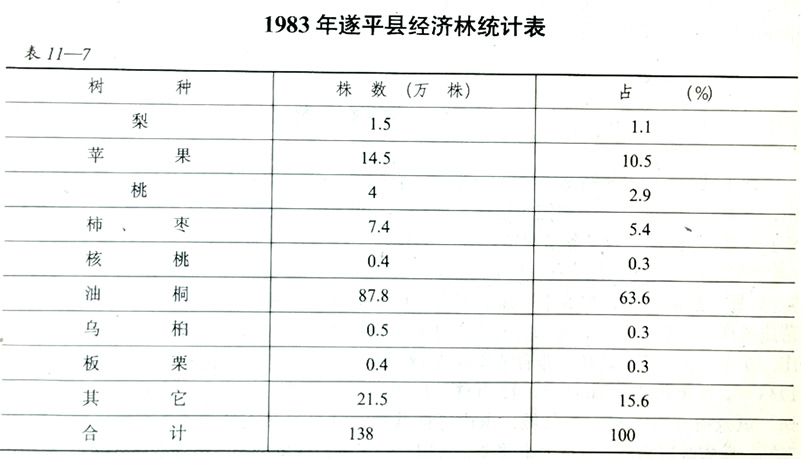

在经济林中,木本粮油林2.44万亩,其中核桃210亩,油桐2.4万亩,乌桕245亩。水果林8351亩,其中苹果6424亩,梨893亩,桃1034亩。其它经济林中,条子林207亩,桑权234亩,茶叶145亩,板栗320亩,竹林496.5亩。

1983年年产鲜果112.9万公斤,人均2.62公斤(全省人均10公斤),年出圃桑权1万株,年产茶叶1200公斤、油桐籽0.6万公斤、乌桕籽5.5万公斤、各种条子20.7万公斤,弥猴桃0.25万公斤。

二、稀有古树

麻栎 又名橡树,生长于张台乡李尧村宋沟,树高23米,胸径1.96米,围径6.15米,树干7来,主枝11条,树冠覆盖面积432平方米。这株古麻栎已有340多年,现仍枝叶繁茂,根茎盘结。据宋氏后人谈:是他们先人在明末清初亲手栽种的。据碑刻和宋氏家谱记载:宋氏先人告诫儿孙,不准伐卖此树,应以植树造林为兴家立业之本。他们四世祖时(距今约200年)为了追念先人遗志,又在此树北100米处,三角对称,栽植了两株麻栎树,俗称橡老二、橡老三。1958年大炼钢铁时,原嵖岈山公社负责人令伐掉三株树炼钢铁。当橡老三被伐倒后,被县委书记蔡中田制止。橡老大、橡老二才得幸免。

佟道古柏 生长于嵖岈山北山的“纯阳官”旧址,现有三株古柏,最大的树高15.2米,胸径1.08米,树龄400余年,传说是纯阳宫佟道人所栽。至今此三树仍枝叶繁茂,生机勃勃。

银杏 又名白果树,生长于张店乡李庄村,树高17.8米,胸径1.38米,树干高6.9米,树冠覆盖面积362平方米,树龄约300余年。过去,当地人把此树当作神树,年年皆有善男信女在树下烧香求神。“75·8洪水”后树根表土被冲刷,主根裸露于外,.主干树皮剥落,主枝五枯五荣。

嵖岈山乡杨店村,1953年前也有一棵银杏树,树高20米,相传是北宋年间栽种,1953年秋清理地方财政,原杨店乡政府为弥补地方财政亏空,将此树伐卖。此事曾被中央文化部通报批评。

冬桃 又名冻桃。《中国林木志》记载,冬桃河南遂平、叶县所产尤为著名。冬桃果实较小,立秋后逐渐长大,十一、十二月成熟,甜酸多汁。遂平县常庄乡、玉山乡、车站乡一些农户尚有零星栽培。

七叶树 又名婆罗树。乾隆二十四年《遂平县志》记载,七星树(即七叶树)县东石寨铺广福寺所产,围四尺,高丈余,花豆大,色白如绒,结实果壳如荔,大十倍,干花能治胃病,叶每穗必七,故俗名“七星”。该树原产印度,随佛教传人中国。果实去涩后可食用和药用。民国初年因兵燹寺毁树亡。

第二节 植树造林

遂平县人民有植树造林的优良传统。据清代嘉庆元年《汝宁府志》记载,遂平县嵖岈山、文城店、界牌店、石寨铺等地林木茂密,一些郊野之道林木成行。1928年(民国17年)3月12日首定为义务植树节,遂平县长邱中度号召政府要员及群众在城关东岳庙(现汽车站)营造中山纪念林30亩。还绿化汝河、石羊河岸28里,植柳、洋槐、杨树等7.5万株,造城关风景林5千余株。之后,年年植树节植树造林。1935年(民国24年)营造遂西、遂确、遂上、遂汝、遂舞等护路林230里,植树 7.6万株。1936年汝河岸姜庄、屈庄、关王庙植桃树、张台植梨树共1820亩,全县林业总产值达2.56万元。1929~1933年,5年共造林1054亩,12万株。1939年(民国28年),县长袁森引进油桐5千株、风景树2万余株,在县城、玉山等区栽植,并号召私人植树3.3万株,成活率达75%,获省政府修建字605号嘉奖令。后因日军人侵,战争频繁,林业受到严重破坏,中华人民共和国初期,山区仅存次生林1200亩。

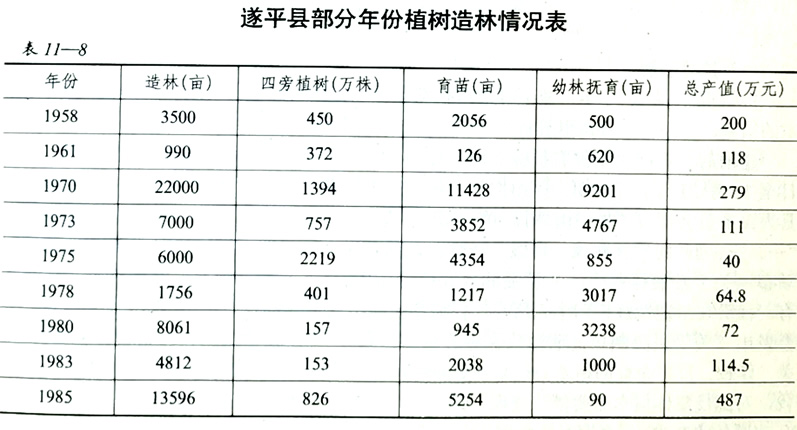

建国后,遂平县实行土地改革,农民有了自已的土地,1950年栽树24.5.万株,1951年增加到74.8万株。三年时间营造乡路林、公路林7条,长174公里,绿化河道76公里。1957年,山区封山育林2万亩,造林3.5万亩,栽果树14.76万株,栽刺槐及薪炭林800亩,遂平县木材(包括木制品)除自用外,还销售汝南,焦作3000多立方米。

1958年“五风”盛行,大办钢铁,70%左右的林木伐掉烧炭。

1962年,县委、县政府认真贯彻《农村人民公社工作条例》,纠正林权上“左”的错误,允许农民在四旁(村旁、宅旁、路旁、沟旁)栽树,所有权归已。1962年全县植树207万株,造成片林4000亩,林桐间作3000亩。

“四清”运动中,规定社员房前五尺,房后三尺以外的树木全归集体,小片荒地也全部收回,出现乱砍滥伐树木现象。林业机构被撤销,工作技术人员下放劳动。林业总产值由1962年的120万元,1964年下降到87万元。

1971年,遂平县重新建立林业管理机构。林业生产实行岗位责任制,组织群众进行山、水、田、林、路综合治理,大力发展农田林网和农林间作。到1974年底全县已有“四旁”植树3200万株,农田林网40万亩,人均“四旁”植树70株,为建国前最高年份1936年的7.7倍。

1975年8月,遂平县发生特大洪水,冲倒、淹死树2666万株,占全县林木的70%左右,林业产值比1974年减少81万元。

1976年,全县人民在全国支援下,恢复生产,重建家园,植树2347万株,育苗1464亩,共造林1.19万亩。1977年造林3.3万亩,1978年林业产值648万元,创历史最高纪录。

1978年以后,遂平县农村经济体制发生重大变革,先后实行联产承包责任制。一些人利用林业生产责任制尚未建立之机,乱砍滥伐集体树木,林业产值开始下降。1980年,县政府查处重大毁林案件16起,逮捕判刑4人,行政拘留8人(其中大队党支部书记1人,大队长2人),对毁林人罚款,退出部分脏物,乱砍滥伐树木歪风被制止。当年植树189万株。

1981年遂平县实行林业“三定”政策(稳定山权、林权,划定自留山,确定林业生产责任制),印发林权证10万份,划定6万亩自留山、3万亩责任山,明确山权、林权的归属,林业生产逐步得到恢复和发展。1985年“四旁"植树826万株,造林1.36万亩,育苗5254亩,林业产值上升到487万元。同时关王庙、褚堂两乡栽种黄桃树5千多亩。

第三节 育 苗

建国后,遂平县对民国时期所有的林场、苗圃场,进行改造和整顿。同时,建立嵖岈山林场,指导全县植树造林和育苗工作。1950年,县政府拨1.6万公斤小麦,作林业生产和育苗经费。农业合作化时期,每个农业社均有2~5亩苗圃园地。1956年国家为了鼓励育苗的积极性,对集体和个人的苗圃地一律免征农业税。1958年后,育苗逐年减少。1961年育苗仅126亩。1964年以后,全县先后建立公社林场15个,大队林场189个,拥有苗圃地7923亩,林工2028人,年均出圃各种苗木120万株。

中共十一届三中全会以后,遂平县委、县政府规定每年三月为育苗突击月。1980年新育苗945亩。1983年,实行党政干部包育苗任务,技术干部包育苗质量的“双包”责任制,规定:全县如果当年完不成植树和育苗任务,县委书记、县长罚款200元,主管林业的副县长罚款150元,分包乡镇的领导干部罚款120元,林业局长罚款100元;各乡镇一、二把手完不成任务者罚款80元,完成者奖100元.1984年在育苗工作中继续执行奖罚制度,还要求全县干部职工每人育苗5株,单位领导育苗8株,县委常委、正副县长、人大常委正副主任每人10株,农民5株。为了保证育苗质量和数量,干部、职工每人扣发四月份工资5元交林业局,农民每户出小麦2.5公斤交乡政府,作为育苗押金。十月底验收,保质保量完成任务者押金退还,完不成任务者按市场价格扣款或扣粮。1984年全县新育苗6522亩。1985年,县政府为解决群众树苗卖不出的忧虑,与育苗户签订包销合同,促进当年的育苗工作,全县新育苗达5254亩,出现了一批育苗专业户。

第四节 林木保护

一、护林法规

1944年(民国32年)遂平县政府根据《中华民国森林法》,制订一些可行的保护林木的措施,护路林由各保甲栽植和看护,实行奖罚制度。

建国后,不同时期都有护林法规。1955年10月,遂平县人民委员会规定:10月26日至11月25日为开山期。开山期外,任何人不准进山割草、打柴、狩猎。1962年9月县人民委员会颁布《加强山林管理的规定》,设立专职护林员。1970年县革命委员会颁布“一、三、五”的护林政策,即毁一株树,栽活三棵,并罚款五元。1972年县革命委员会颂布《关于发展林业生产,加强林木管理的通告》,实行国种国有,社种社有,队种队有,社员在指定地栽树归个人所有,任何单位和个人不得侵犯。1980年10月县革命委员会发出《关于坚决制止乱砍滥伐森林的紧急通知》,规定集体树木(包括农田林网),机关、学校、厂矿企业的树木必须采伐更新的,要经县林业部门批准,发给采伐证,方可采伐,对乱伐集体树木的要依法处理。1982年12月县人民政府发布《关于保护林木,制止乱砍滥伐的布告》,强调对毁林案件尽快查处,根据情节轻重作退赔、罚款和判刑处理,对毁林歪风制止不力者,要逐级追究主要领导的责任。在山区实行林业“三定”措施,明确林权归属。各乡村民都订立护林公约。

二、山林防火

民国时期,山火几乎年年发生,1937年(民国26年),河南省《林务公报》记载:“遂平西山因除夕烧纸引起山火发生,加之朔风骤起,火借风威,风助火势,山火连绵半月,共烧毁山林八万余亩。"新中国初期,每年冬春季节,都要有3~5起山火发生。1954年3月统计,一年共发生山火32起,烧毁山林6800余亩。是年,遂平县建立护林防火指挥部,县长兼任指挥长,县委书记兼任政委,林业局、农业局、公安局、检察院、法院、人武部负责人为成员,下设办公室,加强防火工作领导。山区各乡建立防火委员会,村设防火小组,户订立防火护林公约。确定每年10月至翌年3月为防火期,派专职护林员进山昼夜巡视,并在进山交通要口设专职岗哨,严禁一切人员带火种进山。进山上坟烧纸祭奠改为挂纸。各乡村还组织护林防火扑救队。基本控制山火发生。

三、病虫害防治

遂平县林木病害共有42种,泡桐黑痘病、丛枝病、杨黑斑病、腐烂病、细菌性溃疡病、核桃细菌性叶斑病、枣疯病等皆属严重病害,其它病危害较轻。古代以草木灰、石灰、硫磺制剂、铜制剂、铅制剂、砒霜等防治林木病虫害,均有较好的防治效果。

建国后,林木保护始终坚持“防重于治”的方针。林业技术人员指导群众每年摘病芽、剪病枝,清除林木周围易寄生病菌的杂草,对患病严重的树木截干,推广营造混交林及育苗前对种子、种条、种根进行消毒除菌等措施,有效地降低林木发病率。对林木病害的防治,由采取土法土药小面积防治,逐步发展到大规模的药械农药防治。为准确地掌握病虫害发生情况,县林业局设立林木保护机构,在国营林场、集体林场和部分乡村,建立一百多个病情测报站,配备专职和兼职技术人员200多人,发现病虫害立即上报,组织防治。1978年以后,根据国务院颁布《植物检疫条例》,遂平县对引进或输出的木材、种子、树苗等均严格履行检疫手续,控制了疫病的传播。

遂平县林木害虫共有81种,对林木危害最严重的有:蝼蛄、大青叶蝉、豆蚜、刺槐蚜虫、榆兰金花虫、桑白介壳虫、黄斑蠢象、臭椿皮蛾、大袋蛾、小地老虎、大地老虎、杨天社蛾、双尾舟蛾、红绿灯蛾、红腹白灯蛾、柳毒蛾、梨星毛虫、顶芽卷叶蛾、楸螟、泡桐灰天蛾、豆天蛾、榆绿天蛾、榆兰叶甲、白星金龟子、黄毛金龟子、大黑金龟子、星天午、黄守瓜、枫杨金花虫、沟金沟虫、柳包虫等33种。

历史上蝗虫对林木有几次大的危害,《汝宁府志》记载:崇祯十四年,夏蝗为害,飞蝗蔽天遮地,禾苗树叶食尽。清乾隆时,《遂平县志》对蝗虫灾害也有多次记载。1942年(民国31年)夏秋,蝗害接踵发生,禾苗与阔叶树树叶食之殆尽。建国后,为消灭蝗虫,政府无偿供应农药、药械。从1958年起,连续三年进行防治,基本扑灭了蝗虫。

50年代以后,“3911”、“1059”、“1605"等剧毒农药投放市场,这些农药对消灭虫害效果甚佳,但也同时杀死不少害虫的天敌一益鸟和益虫,破坏生态平衡,致使害虫大量孳生蔓延,特别是榆兰金花虫、梨星毛虫和各种蚜虫十分猖獗,对农林业造成严重威胁。为保持生态平衡,近年来,生物防治工作逐步开展起来。

鸟类是生防工作中主要发展对象。遂平县主要益鸟有:啄木鸟、黄鹂、黑卷毛、灰喜鹊、松鸭、杜鹃、大山雀等。为保护鸟类,县规定“爱鸟月”、“爱鸟周”,制定“狩猎条例”,划定“禁猎区”,使现有一百多种鸟类得到保护和发展。为给鸟类创造良好的生活条件,林业部门近年来在西山重点林区挂置人工鸟巢箱,招引益鸟。在植树造林中推广针叶林、阔叶林混栽方法,使林中害虫由单一种类变多种,招引各种益鸟。林中鸟类日益增多。

一些益虫也列人生防工作保护对象。遂平县内主要益虫有:异色瓢虫、黑绿红瓢虫、七星瓢虫、菱斑瓢虫、龟纹瓢虫、十五星、马蜂等。