第三章 图书 档案

第一节 图 书

图书发行 民国年间,县城有文林阁、萃文堂、会文堂等私人书铺经营图书,并兼营文具、体育用品等。

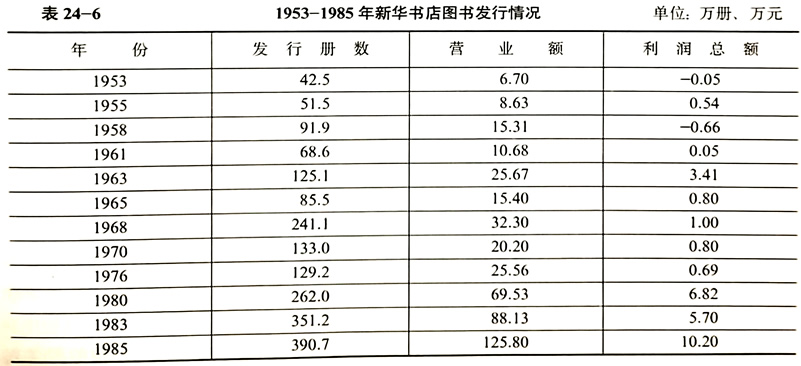

1949年初,成立新华书店。时仅有1人,后增至3人,每天设摊售书。同年12月,接收南街兄弟文具店,将店舍改为新华书店门市部。1950年,发行图书(课本除外)2万余册。1951年,在出山、仪封两镇及合水中心小学设立图书代销点。1952年,在8个区发展农村业余图书推销员15人。1955年,在出山、老王坡等9个区的基层供销社设立图书文具专柜。1956年,在合水建立第一个基层书店,除经销图书外,还负责西部几个区的课本发行。是年6月中旬,新华书店改为西平县新华书店。

1958年9月,数日内在各公社普遍建立图书门市部。10月,自上而下建立图书报刊发行委员会。1960年,一哄而起的公社书店先后撤销。1963年图书发行始走上正规。“文化大革命”开始后,大部分文艺、科技书籍禁售,发行图书多为毛泽东著作和其它政治读物。1969年,各公社建立毛泽东思想宣传站经售图书。1972年改为供销社图书门市部。

1976年后,图书发行逐年增加。1978年,销售图书140多万册,1979年起,新华书店开展图书流动发行。1982-1985年,先后在火车站、出山、师灵、仪封、五沟营设立书店,在农村发展个体有证书贩25人。各乡供销社均设有图书门市部。

县新华书店址设县城南街路西。1985年,有工作人员21名,门市楼12间,面积400平方米。全年发行图书390多万册。1954-1985年,新华书店19次被评为省和地区先进单位,其中省级11次,地区级8次。

图书馆 民国5年(1916),县劝学所长栗廉芳首倡筹建图书馆,县拨款500余元作开办费,建馆资金儿乎全赖募捐。是年冬季开工,翌年7月竣工。馆址在县城西北隅清典史署废址(今党校址)。馆舍为2层楼房1座,共6间,人称“藏书楼”。县长将杨姓捐田37亩作常年经费,遂购置图书,并将城内高等小学存书移入。民国13年又建东西两楼,年余落成,共12间,楼上藏书,楼下借阅。存书中有不少善本,后图书被驻军损毁甚多,民国20年仅存残书数架。

民国17年,在县城西街路北建民众图书馆,馆舍5间,年购书费仅百元,存书甚少。民众阅报处亦附设其中,到馆阅览者寥寥无儿。

民国21年初,上述两馆并为县民众教育馆图书部,设部主任1人,有房舍7间、图书7000余册、报刊21份。民国32年,图书增至1万多册,除购置外,亦有私人捐赠。师灵许姓捐《万有文库》1套,1000余册;田耕尧捐《丛书集成》1套,300余册。民国33年日军侵占西平,民众教育馆遣散,图书散失甚多。

1950年,县文化馆接收民众教育馆残存图书。1951年6月设图书室,时存书6000册,开展借阅业务,两间阅览室经常座无虚席。外借图书只登记,无书证。1963年,图书增至1.8万册。1964年对城关读者实行凭证借阅,发书证2000多本;在农村建读者借阅组140多个,采用流动图书包的办法轮流借阅。“文化大革命”开始后,停止借阅,大量图书损毁、丢失。1972年春恢复借阅,存书不足5000册。1976年,图书室随文化馆迁菜市街路北,1978-1984年间,每年书报费在4000元左右。

1984年7月1日,图书室改为县图书馆,管理人员5人。1985年12月,图书阅览厅开放。年底,馆藏图书4.1万册,按月装订的报纸52种2493册,按年装订的杂志286种1647册,年经费1.5万元。

一些机关、团体、工厂、学校也设有图书(资料)室,供内部借阅、查询(个别单位外借)。1985年,藏书较多、制度健全的图书(资料)室有:杨庄高中图书室(2.5万册)、西平高中图书室(1.5万册)、西平完中图书室(9000册)、实验小学图书室(4000册)和科技局(4000册)、教师进修学校(3538册)、工人俱乐部(3200册)、党校(1374册)、外贸公司(1246册)、农业银行(1200册)、邮电局(1089册)、电业公司(1084册)等。

1979-1985年,各乡(镇)文化站相继建图书室18个,计有图书27896册,订报刊368份。

第二节 档 案

1956年9月,县委、县人委分别建立档案室,收集整理中华人民共和国成立后的积存文件。1958年4月,商业局、粮食局、银行、公安局档案室陆续建立。11月,县档案馆建立,接收档案16个全宗计4430卷,各种资料8000多份。1960年,档案馆与县人委档案科合署办公。1968年,档案馆改为县革命委员会档案室。

1979年7月,举办全县档案员学习班,并着手整理各局委“文化大革命”中的积存文件。1980年5月,召开全县科技档案工作会议。各单位对科技档案进行了收集整理,建立科技档案室14个,立卷2211卷(册)。1980年12月,建立县档案局,恢复档案馆。1984年,各局委、乡(镇)将1980年以前的档案资料分期分批移交档案馆,共接收局委档案22个全宗,计1320卷;乡(镇)档案18个全宗,计1.5万卷。同时配合文物普查,收集了散存在社会上的历史文献资料。

1981-1985年,档案馆根据馆藏档案编写了约16万字的档案专题,并为落实政策、历史研究、编纂县志及经济体制改革等提供档案9850卷(册),接待查阅者4250人次。

1985年,投资30万元兴建三层档案馆大楼,建筑面积1064平方米。年底,馆藏档案91个全宗,计2.4万卷;馆藏资料8177册。馆内主要设备有:誊影机、装订机、切纸机、打字机及5节铁皮柜60套。全县一、二级机构建档案室304个,配专职和兼职人员340人,藏各种档案9万余卷(册),各种资料1.7万多册。