第五编 水 利

清末至民国年间,西平县境水利事业发展缓慢,沟河年久失修,排水系统紊乱,旱涝灾害频繁。1949年前,全县低洼易涝面积达45.6万亩,占耕地面积的44.9%,灌溉面积只有7300亩。1950年粮食亩产仅48.5公斤,总产7298万公斤。

1949年以后,全县人民响应党中央和毛主席“一定要把淮河修好”的号召,踊跃参加治淮水利建设。从1951年起,西平县兴建的主要防洪排涝工程有:老王坡滞洪区,蓄水量2.1亿立方米;建中、小水库9座,总库容量5097万立方米;对洪河、淤泥河和柳堰河等拓宽疏浚,裁弯取直,扩大河槽断面,提高过水能力,使洪河过水量由原来的90立方米/秒增大到240立方米/秒。在治理骨干河道的同时,兴修田间干沟、支沟、斗沟、农沟、毛沟,使各级排水沟配套,形成较完整的排水系统。到1985年底,全县有各级排水沟6288条,长5664公里,建各种桥涵6994座,基本形成田间排水网络,使涝水畅流无阻。

在兴办除涝工程的同时,全县还兴修了灌溉工程,扩大了灌溉面积。1985年全县有机井10129眼,机、电灌站69处,自流灌区7处,喷灌机组441部。

从1950年到1985年,全县人民在各项水利工程建设中累计完成土、石和混凝土1.18亿立方米。国家投资3253万元,群众自筹约1.5亿元。解除涝灾面积38.9万亩,占全县原有低洼易涝面积的85.3%,灌溉面积发展到38.46万亩,占全县耕地面积的37.87%。

第一章 河道治理

第一节 洪 河

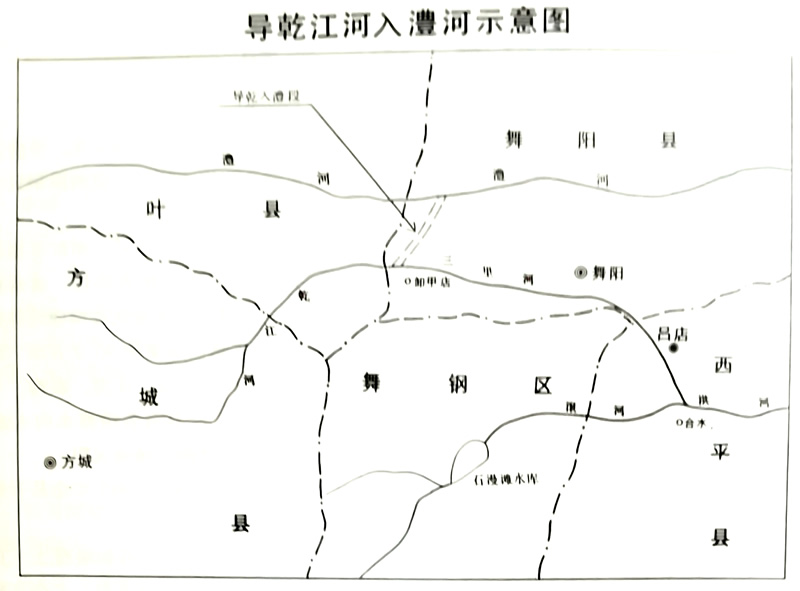

元末至正年间(1341-1368),因乾江河(洪河上游支流,在方城县)水量大,下游河道渲泄不及,洪河堤防经常溃决,给沿河两岸造成灾害。为此,地方官在卸甲店北挖渠6公里,引乾江河北流入澧河,以减少洪河水量。

明嘉靖年间,因导乾入澧之渠淤塞,乾江河水重入洪河,西平、上蔡复遭水患。右都御史王诰疏导筑防,使乾江河水复入澧河。

清乾隆十五年(1750)赵永涨、马冀等复于导乾入澧处,用铁轴贯釜堵塞(世人称“锅堵口”),又筑石坝,乾江河从此流入澧河,不再与西平洪河相汇。

由于洪河堤防年久失修,防洪能力很低。1950年,洪河河道安全泄水量仅为90立方米/秒。此后采取“上游兴建水库,中游培修加固堤防,下游设置蓄洪区”等综合治理措施,把河道洪水流量限制在安全泄洪量以内,减轻了洪水灾害。

解放后,沿河群众对洪河堤防几乎是年年进行培修加固。1954-1984年大的工程施工有5次。

合水至五沟营洪河堤防整修加固 这段工程全长46公里,其中王兰庄、杏树湾两处为裁弯取直段,总计土方134万立方米,动员民工5万余人。工程分两期进行。第一期,合水至黄沟段,长8公里,土方20万立方米,1954年10月开工,12月竣工。第二期,黄沟至五沟营段,长38公里,土方114万立方米,1955年3月开工,7月竣工。施工期间建立工程指挥部,指挥长赵昕江,政委姜升堂。

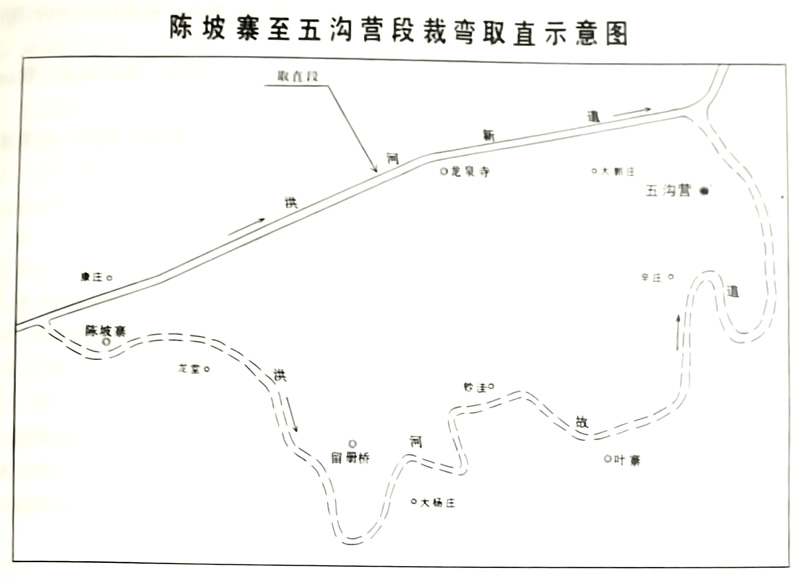

陈坡寨至五沟营裁弯取直工程 此段河长14公里,河道弯曲狭窄,水流不畅,是县境洪河弯道多、险情重的地段之一。1969年10月开工,12月竣工。新开挖河道由陈坡寨向东北,经龙泉寺北至五沟营再入洪河。新河道穿越老王坡滞洪区,河道顺直,排水流畅。取直段全长6.5公里,比原河道缩短7.5公里。底宽40米,平均挖深为4-5米,行洪滩地两岸各宽20米,设计过水流量为340立方米/秒;比原河道提高100立方米/秒,共计完成土方105.1万立方米。土方任务由五沟营、人和、宋集、谭店、权寨、专探、师灵、吕店、杨庄、二郎、焦庄、重渠、盆尧和城郊等14个公社承担,动员民工3.2万人。1969年11月25日开工,12月30日竣工。施工期间在龙泉寺设西平县洪河取直段工程指挥部。指挥长朱新志,政委刘继发。指挥部设办公室、工程组、政保组、财供组和卫生组等办事机构。

黄沟取直段 黄沟至郜渡口段河道弯曲,洪水顶冲,河堤塌方严重。1975年8月特大洪水时,两岸堤防均被冲决,黄沟村被冲没。洪水后,县委组织取直河道,建筑新堤。取直段位于新建的黄沟村南,长2公里,上下游与老河道顺接。新开挖河道底宽30米,平均深5.5米,设计防洪流量340立方米/秒;计土方78.2万立方米。施工任务由城郊、重渠、谭店、权寨、师灵、吕店、出山、芦庙、杨庄、专探、二郎和焦庄等13个公社承担,投入劳力1.38万人。1975年11月20日开工,12月25日竣工。施工指挥部设在杨庄高中,指挥长姜惠东,政委张合林。

杨庄至桂李堤防培修加固 此段堤防继“75.8”特大洪水之后,1982年汛期,又遭到严重破坏,防洪能力降低,故于当年冬培修加固。杨庄至桂李段河道长16公里,两岸同时修筑堤防,总长32公里。新堤顶宽5米,堤高超保证水位2米,计土方49.27万立方米。参加施工的单位有:杨庄、专探、二郎、焦庄、重渠、城郊、盆尧、谭店、宋集、权寨、师灵等11个乡,调集民工2.2万人。1982年11月3日开工,11月30日竣工。堤防经培修加固后,泄水量由原来的240立方米/秒,提高到340立方米/秒。施工期间,在桂李洪河管理所设立工程指挥部,指挥长于协民,政委胡定松。指挥部设政工、工程、财务和迁赔组。

桂李至陈坡寨堤防培修加固 此段河道弯曲迂迴,河床深而窄,每逢汛期遭洪水冲刷,导致堤防陡而单薄,险情逐年严重。1984年春培修加固河堤,并对河床切滩,扩大河槽断面。两岸堤长共30.7公里,同时培修加固。加固后堤高超保证水位2米,堤顶宽平均4.5米,堤内外边坡1:2.5,总计土方109.8万立方米。工程任务由专探、谭店、城郊、盆尧、五沟营、师灵、权寨、宋集、人和、重渠、二郎和焦庄12个乡承担,动员民工4.65万人。1984年3月5日开工,4月3日竣工。

施工期间,成立洪河施工指挥部,李振乾任指挥长,陈继曾任政委。指挥部设工程、政工、治保、财务、后勤、迁赔和办公室等7个组、室。

洪河治理中,根据防洪排涝的需要,在河道上建桥、涵、闸,既防洪排涝,又蓄水灌溉,且便利交通。

第二节 淤泥河

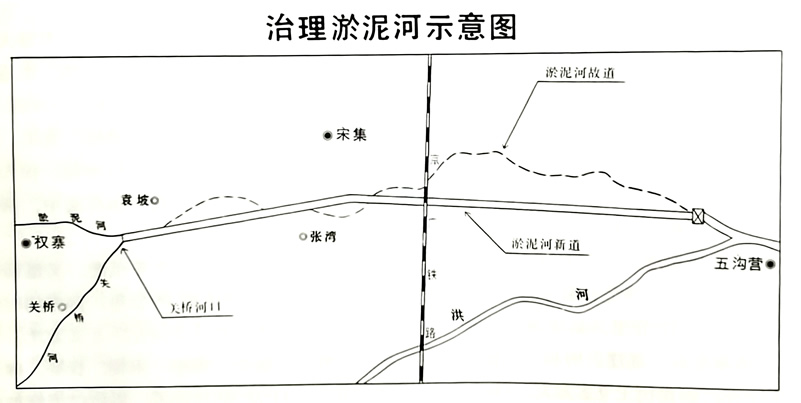

淤泥河发源于舞阳县吴城。全长36公里,其中本县长30.5公里,流域面积533平方公里,为县境北部的重要排水河道。这条河穿越袁坡和老王坡两大洼地,沿岸地势低洼,洪涝灾害严重。从1966年冬开始,西平县对淤泥河进行全面治理。治理工程以关桥河口为界,分东西两部分,界以东长23.4公里,废除原有河道,重开新河;界以西长4.5公里,为老河清淤疏浚。治理工程总计土方375.9万立方米,建桥14座,投资325万元。治理后的淤泥河,下游河道底宽20米,平均挖深4.5米,边坡1:2.5,河底比降1/4000,最大排涝流量120立方米/秒,防洪流量155.3立方米/秒,解除涝灾面积16万余亩。淤泥河治理工程分3段施工:

第一段:丁桥闸至京广铁路,长11.6公里,底宽20米,平均挖深4.5米,完成土方265.8万立方米。因这段河床穿越老王坡洼地腹心,地下水位高,施工困难,分两期开挖。第一期在1966年11月20日开工,12月底竣工。河底宽5米,边坡1:2,土方75.8万立方米。由吕店、师灵、权寨、谭店、宋集、人和、五沟营和盆尧等8个公社承担施工任务,投入劳力2.4万人。施工期间成立淤泥河治理工程指挥部。指挥长李保华,政委曹长法。第二期1973年2月18日开工,4月10日竣工。将底宽5米加宽到20米,挖土190余万立方米.全县17个公社、镇都承担施工任务,投入劳力3.1万人。在老王坡农场二站建立施工指挥部,指挥长陈金玉,政委姚书轩。

第二段:京广铁路至关桥河口,长11.8公里,开挖底宽上游10米,下游为15米。土方80.1万立方米。由城郊、人和、重渠、宋集、盆尧、谭店、师灵和权寨等公社承担施工任务,投入劳力1.35万人。1968年11月25日开工,12月底竣工。在宋集公社张湾设立施工领导机构,负责人李保华、刘万荣、朱酉申和赵尊乾等。

第三段:关桥河口以西部分,长4.5公里。此段为老河疏浚,挖土30余万立方米。由于工程位于权寨境内,土方任务全部由权寨公社承担。于1969年冬至1972年春分期完成。

在治理淤泥河过程中,还兴建桥梁,到1983年共建桥14座。

第三节 柳堰河

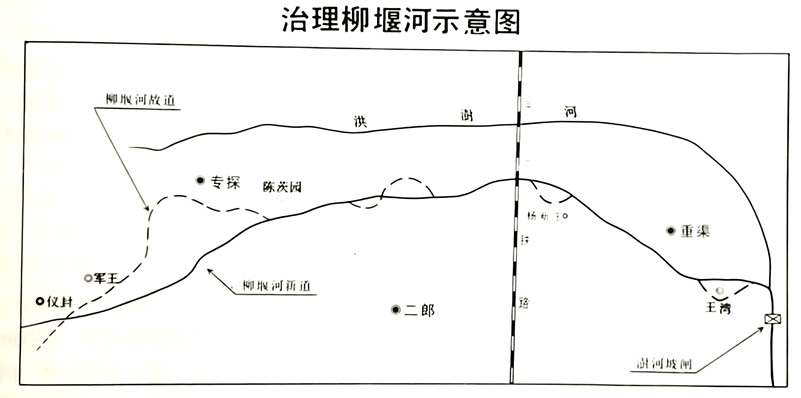

柳堰河,又称北柳堰河,为县境南部排水的重要河道,县内长55公里,流域面积233.7平方公里。柳堰河原河道弯曲,河床狭窄,淤积严重,且阻水路坝较多,排水不畅,沿河两岸常受洪涝灾害。中华人民共和国成立后,经多次治理,减轻了灾情。

1951年11月,柳堰河和仙女池同时疏浚,县境东部6个区参加施工,投入劳力1万人。1个月完工,完成土方15万立方米。

1952年1月,信阳专区组织西平、上蔡两县对柳堰河进行治理。两县在王湾设立工程联合指挥部,西平县承担上游施工任务,从澍河坡闸至专探,长32.5公里,土方85万立方米,调集民工2.3万人。1952年1月开工,6月底完工。本县工地负责人为王松、于富德等。

1966年在下游主干河道治理的基础上,对柳堰河进行全面整治,工程分3段进行。

第一段:澍河坡闸至杨新庄,长10.09公里。沿老河道治理,对弯道裁弯取直。底宽12米,平均挖深4.5米,排涝流量达到103立方米/秒,防洪流量120立方米/秒,土方任务83.4万立方米,投资9.8万元。1966年2月20日至5月30日,共14个公社参加施工。即:焦庄、重渠、盆尧、二郎、城郊、城关、宋集、酒店、师灵、权寨、吕店、出山、芦庙和五沟营,民工1.35万人。在重渠公社王湾建立工程指挥部,指挥长朱新志。

第二段:杨新庄至陈茨园,长22.5公里。以对老河道疏浚为主,个别河段进行取直.河道底宽6米,挖深3.5米,计挖土51万立方米。由重渠、焦庄、二郎、专探4个公社,1.5万民工担负施工任务。1966年11月20日开工,1967年1月10日竣工。

第三段:陈茨园至军王,长16.8公里。治理这段河道以改道为主,废除旧河道。新挖河道底宽4米,挖深3.5米,土方40.5万立方米。焦庄、二郎、专探、杨庄等4个公社承担施工任务,投入劳力6500人。1968年11月15日开工,12月底完成。

治理后的柳堰河,河底比降为1/3000,边坡1:2.5,河道顺直,排水流畅。到1984年配套建桥21座。