第三章 物价管理

1959年设立物价委员会,1968年撤销。1980年9月设物价局,专管物价检查、监督、审查和价格制定调整工作。1985年工作人员50名。

第一节 物价变化

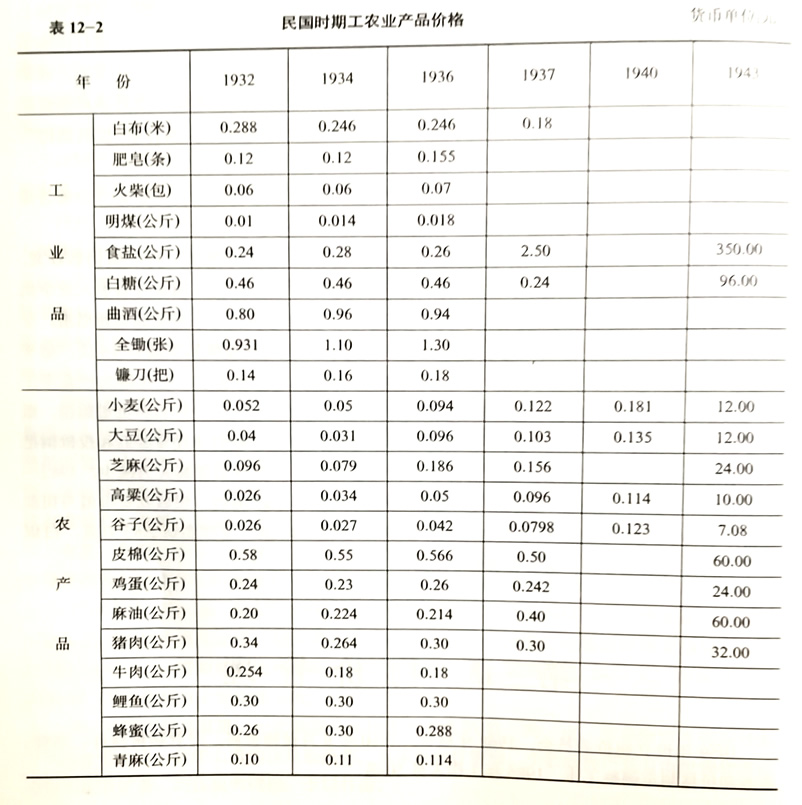

民国时期,商品价格随行就市,沉浮不定。民国5年(1916)县内小麦每公斤140160文(铜元),民国11年上升到220-240文。民国17年升到800-1000文。民国23年美国小麦在县境批量销售,由此到民国25年粮价上升较缓,每公斤保持在0.05-0.10元(银元)之间。民国26年每公斤小麦升价为0.122元,比前一年增长29.8%,高粱由民国23年每公斤价0.034元上升到0.096元,增长1.56倍。民国27年,粮食升价尤速,其他物价低廉,34公斤小麦或大豆可兑换1头耕牛。

抗日战争,尤其日军占领西平时期,物价飞涨甚至间不隔日。民国25年食盐兑换小麦的比例为1:3,到民国32年为1:32,15公斤小麦又可换购1亩耕地;民国26年1头耕牛价30元,逐年递增,4年后每头涨至400元。民国31年,1头耕牛2000元,1公斤棉花60元,1公斤小麦或大豆由民国30年的8.7元升到12元,170公斤小麦或大豆可换1头耕牛。解放前夕,物价朝夕不一,市场上以粮价为标准,以物易物,人们不愿接收货币。通货膨胀之势一直持续到1949年上半年。

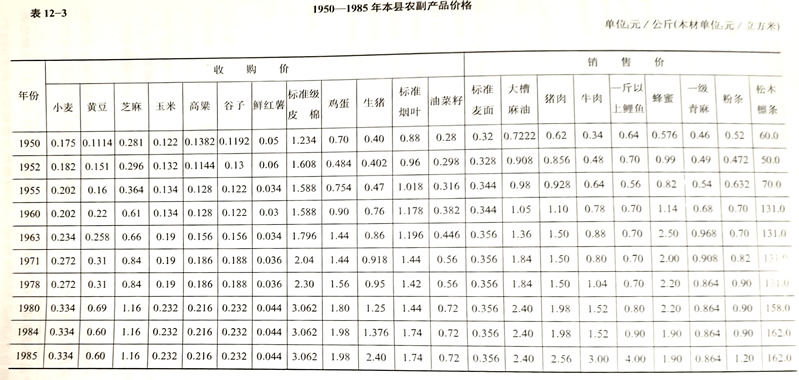

1949年10月以后,民主县政府对农副产品边采取行政手段挂牌定价强行控制,边高购低售有关商品。市上粮食等主要商品跌价时以合理的价格大量收购,涨价时再按牌价销售,以牌价主宰市场。当时每公斤中等小麦0.155元,黄豆0.112元,芝麻0.18元,高粱0.096元。根据粮食与其他商品的比价,规定其他产品价格,每公斤标准皮棉0.51元,大槽芝麻油0.48元,一级青麻0.19元,每公斤鸡蛋0.32元,猪肉0.62元,蜂蜜0.312元。

1953和1954年,先后实行粮食、棉花及棉制品计划收购、计划供应、严禁自由买卖,适当上调统购统销物资价格。每公斤小麦0.214元,3级27毫米皮棉每公斤1.59元,白棉布每米0.87元。

1958年3月全面整顿商品价格,印制副食品、工业品、土产品牌价册。5月28日,在制定夏季粮食、油料统购统销价格中,除在县城、仪封将个别商品价调低外,其余一律按原定价格。当时,县城小麦统购价调整后上等每公斤0.212元,中等0.204元,下等0.196元;统销价为,上等小麦每公斤0.23元,中等0.222元,下等0.214元。秋季提高杂粮统购统销价格,平均上调幅度是,绿豆28.67%,豇豆29.3%,红、白小豆29.3%,购销差率仍是8%。调价后收购价为每公斤中等绿豆0.242元,杂色豆0.214元,高粱0.124元。统销价为:中等绿豆每公斤0.262元,杂色豆0.23元,高粱0.136元。中部一级烤烟最高收购价每公斤1.54元(县城),最低价1.52元(出山)。

1959年因物资紧缺,出现价格上涨趋势,县人民委员会及时按公社分别制定出市场粮油统购统销价。以中等为准,城关镇小麦每公斤统购价为0.204元,统销价0.222元;谷子每公斤统购价0.122元,统销价0.132元;麻油每公斤统购价0.998元,统销价1.16元;面粉每公斤统销价0.344元。

本世纪60年代初,粮食及其制品实行牌价、议价销售,议价高于牌价数倍,市场自由价格更为昂贵,谷子每公斤0.6元以上。1961年6月,调整粮食和油料统购统销价,粮食统购价平均由每公斤0.1544元提高为0.1986元,提价幅度28.6%。其中小麦统购价调为每公斤0.238元,大豆0.258元,谷子0.16元,红薯干0.13元;主要油料统购价和油品统销价均提高10.8%,油料购销差价为20%。供应非农业人口豆油、麻油比统销价降低11.5%,花生油、菜籽油降低12.5%。1963年9月,皮棉收购价提高13%,提高后城关市场每公斤5级皮棉价为1.796元。

1966年6月,按16.8%的幅度提高粮食统购统销价,每公斤小麦、大豆增价 0.0336元;7月,按7%的幅度提高统销价,面粉每公斤平均由原来的0.259元,提高为0.2774元。

1967-1971年,农产品价格冻结,农产品较工业品价格偏低。1971年9月,芝麻统购价上调30.1%,小磨油提价23.3%,豆类提价6%,油料超购加价幅度由原来的15%提高到30%。

1979年夏季,为缩小工农业产品之间的价格差,提高粮、棉、油、猪、禽、鱼、蛋等18类农副产品的收购价,粮食、皮棉、油料完成统购任务后多购的部分,在分别提价20%、15%、21.6%的基础上,再分别加价50%、30%、50%。调价后,小麦统购价每公斤一级0.354元,五级0.314元;大豆一级每公斤0.488元,五级0.422元;皮棉一级每公斤3.5946元,级外0.9954元。11月比照粮价相应提高畜、禽、肉、蛋、鱼等品种的价格。

农产品收购价提高后,对缺粮农民、灾区人民售粮价不变,亏赔部分由县财政补偿;对非农业人口的供应粮价提高后,每人每月由县财政发给5元补贴费。

1985年4月1日,改粮食统购为合同定购,同时调整农村粮油购销价格。合同定购小麦、玉米按“倒三七”比例收购,即三成按原统购价,七成按原超购价计算付款。对农村的销售价调整为比例收购价,即牌价和加价的平均价。对非农业人口定量销售的粮价不变。油料、油品统购价不变。完成合同定购任务后,粮油可随行就市,按议购议销价处理,也可到自由市场销售。

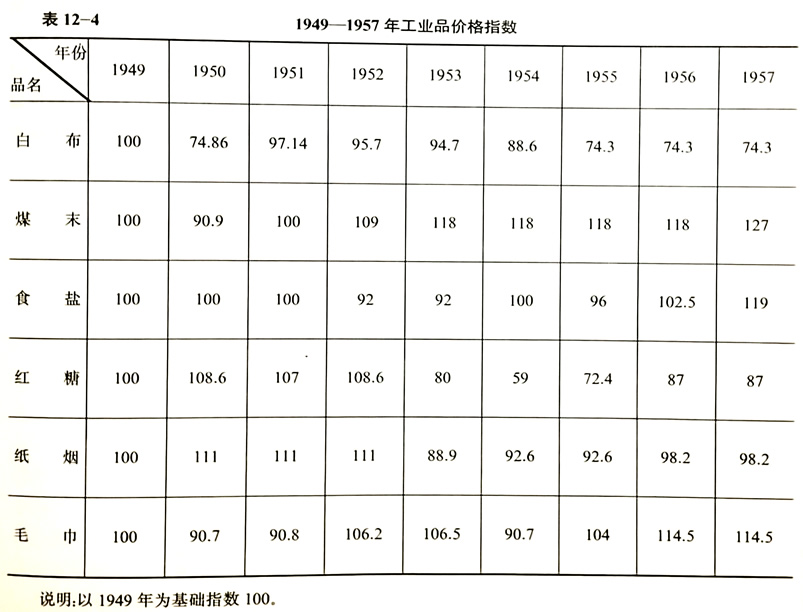

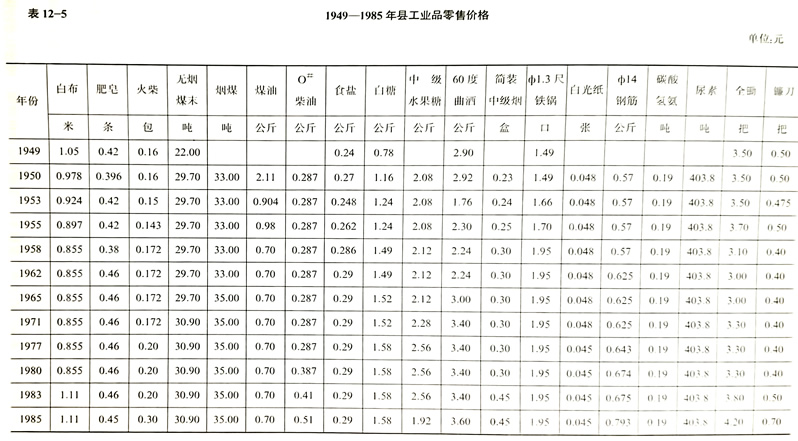

中华人民共和国成立初期,商业仍由私人经营,工业品价格自由浮动。1950年以后,在农村创办供销合作商业,在县城创办国营商业,并通过社会主义改造,引导私营商户逐步走上公私合营、联合经营的道路。由此基本控制了物价,并缩小了工、农业产品在交换中的剪刀差,到1957年,工业品价格一直比较稳定。

1961年4月,开始议价出售定量供应以外的商品。上海产28型“永久牌”自行车每辆平价170元,议价650元;广东产红砂糖每公斤平价1.08元,议价8元;糕点每公斤平价1.32元,议价10元。5月,降低农用柴油机价格,135马力柴油机每台由原来的2.53万元降为1.46万元,下降幅度42.3%;80马力柴油机每台由原来的1.385万元降为8522元,下降幅度33.5%。12月,棉布、食盐、煤油、煤炭等日用工业品按定价销售,亏损部分由国家财政补贴。1965年商品可供量和流动量接近平衡,原议价出售的商品降为平价。

1966年调整农药、化肥、农机、农具、食盐的售价。1967-1971年,工业品价格未变。

1974-1978年,先后提高酒、烟、糖销售价。1979年后,将农机、塑料、化肥、农药等品种销售价降低10-15%。

1981年后,将尼龙布、化纤布、电器、自行车、手表、缝纫机、卷烟、酒类等工业品的售价进行大幅度调整。1982年,涤棉布每米平均降价0.66元;甲级卷烟每盒提价0.27元,乙级提价0.08元,丙级提价0.02元;瓶装名酒每公斤提价2元以上,散装白酒和啤酒每公斤提价0.2-0.4元;“永久牌”、“飞鸽牌”28型男式自行车分别由每辆158元、165.5元提价为160元、167元。1983年,国产35厘米“飞乐牌”黑白电视机和“金星牌”彩色电视机每台售价分别是430元、1028元,1985年分别提为459元、1034元。上海产“蝴蝶牌”和“飞人牌”缝纫机由1982年的每部159元、152元分别提高为179元、161元。上海产“钻石牌”、“上海牌”、“宝石花牌”男式手表,1981年每块分别是105元、125元、110元,1984年分别降为60元、85元、65元;北京产“双菱牌”男式手表由1981年的120元降为60元;天津产“东风牌”和“海鸥牌”男式手表,1981年分别是120元、125元,到1984年分别降低到65元、70元。其他杂牌手表降价幅度更大,南京产“钟山牌”男式手表每块降为15元,降价幅度53.1%。1985年上述主要工业品价格基本未变。自由市场交换商品,由买卖双方协商定价。

第二节 物价检查

物价检查旨在制止乱涨价、滥收费,监督执行各阶段的物价政策。重点检查生产资料和生活资料的零售价,农副产品收购价,饮食服务业、运输业、文化教育事业等项的收费标准。

1956年底,全面审查供销合作社的商品购销价格。共审查零售商品2500件,错价75件。其中价格偏高的55件,偏低的20件;审查收购商品35件,错价8件,其中收价偏高的2件,偏低的6件,均及时予以纠正。

1958年,县人民委员会派员主持全面审查工商业物价政策执行情况。对工业生产单位实行成本、利润两公开,对商业单位实行边审查、边纠正、边调整办法。共抽查样品5496件,其中工业品3732件,农产品1764件。错价商品1169件,金额960元,价格偏高的1013件,偏高幅度0.7-39%;偏低的150件,偏低幅度0.3-12%。另有31种商品无定价格。所检查689件地方工业产品中,619件价格偏高,占被查工业品的89.8%。经审价,及时予以处理。

1963-1966年,县物价委员会组织物价管理人员检查国营商业、供销合作商业、饮食服务、交通运输等行业的商品价格和收费标准计6.36万种次。1964年,商业局主持审查百货、医药、烟酒、五交化、饮食服务等商业公司的6358件商品价格,错价806件;县供销合作社组织16名物价管理人员检查119个供销商业门市部的4600件商品,错价733件,在纠正错价的同时,给严重违反物价政策的单位以严肃处理。1965年,县物价委员会检查组抽查一个基层供销社的303件商品价格,错价133件,约占抽查量的44%。同时检查部分医疗单位的药价及各项收费标准。经过定期和不定期的审价和物价检查,错价得以及时处理,并为执行物价政策订出6条纪律,使错价、漏调价、压级压价、自行定价、低价收购高价转调现象基本得到制止。

1971年,发现五沟营公社一个大队违反粮油管理政策,黑市私售食油,全部没收其牌价外多收入的1573.88元,并发文通报全县。

1977年,对物价和收费标准进行广泛检查。共检查169个单位,占应检查单位的93.4%。共审查商品75215件,错价3786件,错价率5.12%,偏高的2320件,升溢金2.12万元;偏低的1420件,亏损金额8866元。检查后,对错价、升溢金都予以处理,对收费标准又作出明确规定。1977-1979年,每年至少组织一次全县性物价大检查。1980年后,每年均在五一节、国庆节、元旦、春节期间进行全县性检查。平时物价管理机构经常派人到企业单位或自由市场审价和抽查。

1981年5月,查出15个基层供销社私自提高农用柴油价格,县政府发文通报,责令其将多收款如数退给购油户,并分别给予经济制裁。6月,查出两个单位违反物价政策,擅自抬高物价和收费标准,分别没收其非法收入1.33万元、2097元。是年还没收全县收购烟叶不合理升溢款19.24万元。

1982年,在物价检查中,发现11个单位违反物价政策。没收其非法所得款并加罚现金计14.12万元,同时通报全县。

1983年,根据国务院、中央纪律检查委员会《关于制止乱涨生产资料价格和向建设单位乱摊派费用的紧急通知》和省物价局、医药局、工商局《关于制止抬价抢购紧缺中药材的通知》精神,县政府主持,组织170多人,对全县工商企业生产与销售的钢材、生铁、水泥、木材、煤炭、化肥等生产资料和中药材的价格进行检查。在全县查出违反物价政策单位30多个,没收与处罚现金8.4万元。

1984年物价政策逐步放宽,限制价格的主要有粮食、棉花、油料、煤炭、石油、木材等产品和重要交通运输项目的收费标准计106种(类)。其他农副产品和完成统购、派购任务后的一、二类农副产品可议购议销。计划外收购猪、牛、羊、蛋亦议购议销。蔬菜类靠市场自行调节,价格可高可低,自由成交。属于生产单位自销部分的生产资料,允许在20%以下的幅度内上下浮动,或由买卖双方在规定幅度内协商定价。挑选性较强的纺织品、铝制品、搪瓷制品、塑料制品、热水瓶、陶瓷器等工业品,在零售牌价的基础上可上下浮动10%。汗衫、背心、棉鞋、凉鞋、电风扇等时令性较强的商品,浮动价和季节差价由独立核算的企业单位自行定价。嗣后,按放宽后的政策规定检查物价。1984年物价大检查后,没收与罚款合计16.9万元。1985年,除在重要节日期间组织群众性的物价检查外,还组织专人到重点企业单位检查,给予经济制裁的单位和个人16家,合计罚款8.41万元。