第二章 水库

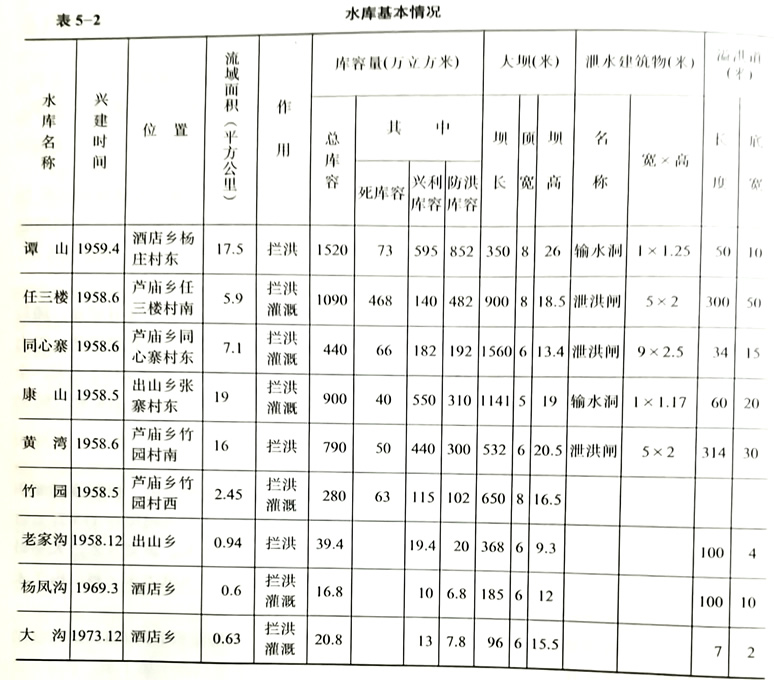

1957-1973年,全县建水库11座,总计蓄容量4.17亿立方米。各水库通过实际运用和安全计算,废除杨庄和白寺坡两座水库,保留9座。即:中型水库谭山,小一型水库任三楼、同心寨、康山、黄湾、竹园;小二型水库老家沟、杨凤沟和大沟。现有水库蓄容量5097万立方米。

第一节 中型水库

谭山水库,位于酒店乡杨庄村东的吉斗河上游,1958年2月动工兴建,翌年春完成。控制流域面积17.5平方公里,最大蓄容量1520万立方米。谭山水库以防洪为主,结合放水灌溉。汛期,拦蓄吉斗河上游山丘区来水,削减下游河道洪峰;早期,为下游任三楼、同心寨两座小水库补充水量,灌溉农田。谭山水库建成后又续建一系列配套工程,提高了水库的经济效益。现在,谭山水库已成为一座具有防洪、灌溉、发电和养鱼等多种效益的中型水库。

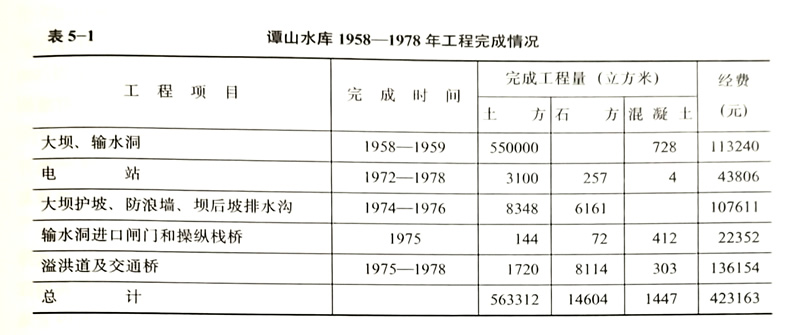

谭山水库初建时,只完成大坝和输水洞两项工程,计土方55万立方米,混凝土726立方米。当时因缺乏经费,未能进行配套工程建设,效益不显著。1970年设立水库管理所,开始有计划地兴建配套工程。1974-1975年,对水库大坝进行加固,完成大坝块石护坡和输水洞栈桥两项工程,土方14761立方米,混凝土412立方米。1975年8月特大洪水到来时,水库经受了严竣的考验,未出现大的问题。为了水库安全,提高水库抗御特大洪水的能力,有关部门对水库安全重新进行计算(标准按500年-遇洪水设计,1000年-遇洪水校核),并安排了续建工程项目。1976-1978年,完成大坝防浪墙和坝顶混凝土路面铺筑,另在大坝右端开挖溢洪道,最大泄量450立方米/秒。三年内,共完成土石方9834立方米,混凝土303立方米。

谭山水库经过续建配套工程后,大坝长350米,坝顶宽8米,坝顶高程114.5米,大坝最高26米,最高防洪水位113.9米,最大蓄水量1520万立方米。水库达到国家规定的安全标准,且扩大了综合利用效益,在防洪、灌溉、发电和养鱼等方面都收到一定成效。

防洪:防洪水位113.9米,防洪库容852万立方米。汛期吉斗河上游来水被拦蓄后,削减吉斗河洪峰流量600立方米/秒,减轻对下游河道的威胁。

灌溉:谭山水库兴利水位106.7米,兴利库容595万立方米。旱时,向下游任三楼和同心寨两座水库放水,可浇地1.7万亩。同时在谭山水库沿岸兴建大苏庄和酒店两处机灌站,提水量每秒335公升,修筑干支渠10.8公里,灌溉面积2500亩。

发电:1977年3月,坝后建水电站,装机容量40千瓦,全年发电量6.4万度。1978年4月,扩建厂房4间,安装75千瓦水轮发电机1台,电站装机容量扩大到115千瓦,年发电量25万度。此间,架设高、低压线路8公里,安装变压器1台,向酒店、李孟银、大苏庄、刘庄等行政村供电。

养鱼:养鱼水面面积735亩,1968年开始投放鱼种,发展人工养殖,因缺乏养鱼技术产量不高。1970年建管理所后,养鱼列入年度计划,每年投放鱼种10-20万尾,捕捞成鱼1500-2500公斤,最高年产量5000公斤。

1980年水库实行单独经济核算,全所职工16人,除进行日常工程管理、发电和养鱼外,还开展榨油、轧花、磨面、机械修配等多种服务项目,增加经济收入,提高了水库自给能力,初步扭转完全依靠国家拨款的局面。

第二节 小型水库

小一型水库 这类水库共5座,总蓄容量3500万立方米。

任三楼水库:位于芦庙乡南部的吉斗河上,在谭山水库下游3.5公里处,大坝紧靠任三楼村。水库控制流域面积5.9平方公里,蓄容量1090万立方米,其中死库容468万立方米,兴利库容140万立方米,防洪库容482万立方米。黄土坝,总长900米,由主坝和副坝组成。主坝长160米,顶宽8米,大坝最高18.5米;副坝长740米,顶宽5米,坝高2-3米。水库以灌溉为主,兼有防洪、养鱼等效能。

1958年6月该水库建成时,只完成大坝、溢洪道和管理房等工程任务。为发展农田灌溉,1961年修建任三楼渠首闸,最大引水流量5立方米/秒,灌溉面积3.5万亩。由于资金不足,只完成部分工程,灌溉效益不显著。1962年对此库安全检查以后进行续建配套。1963年5月,加宽引洪道,建泄洪闸。1964年春完成泄洪闸下游消能工程,泄量由6.7立方米/秒扩大到28.2立方米/秒。为了发挥水库的灌溉效益,1965-1975年春,修建总干渠1条,长2.5公里,支渠5条,长41.64公里,斗渠150条,长65公里,农渠毛渠340条,长52公里。修建节制闸、分水闸、倒虹吸等1500座,灌溉面积达到2.5万亩。可灌溉芦庙乡11个大队,87个生产队的耕地。

1975年8月特大洪水以后,对水库安全又进行校核并确定新建工程项目。1978年新开挖一条溢洪道,底宽50米,长300米,最大泄量590立方米/秒,同时加高大坝,坝顶高程由91.5米增加到93米,相应增加蓄容量250万立方米。

同心寨水库:位于芦庙乡同心寨附近的吉斗河上,上游有任三楼水库和谭山水库。水库控制流域面积7.1平方公里,最大蓄容量440万立方米,其中死库容66万立方米,兴利库容182万立方米,防洪库容192万立方米。水库大坝为均质土坝,坝长1560米,其中主坝长80米,坝高13.4米,顶宽6米;副坝长1480米,顶宽2-4米,坝高2-3米。

这座水库1958年6月建成,主要目的是引水灌溉和改良水质。初建时,只完成主、副坝和溢洪道等工程。参加施工的单位有:田庄、韩庄、果庄、吕庄4个大队,调集民工1000余人。由于建库时防洪、灌溉综合利用考虑不周,未曾修建输水洞致使汛期扒口渡汛。1962年汛期因未来得及扒口,大坝被冲决,1964年和1967年曾两次扒口渡汛。

1975年8月,特大洪水发生时,水库大坝被冲决,1976年春堵复。1978年12月,续建配套工程,改善控制运用条件。主要完成的工程有:溢洪道、泄洪闸和溢洪道交通桥3项工程。溢洪道,底宽15米长34米,最大泄洪量61立方米/秒,泄洪闸3孔,每孔宽3米,高2米,泄量85立方米/秒,溢洪道交通桥为3孔双曲拱桥,长10.6米,宽5.7米。上述3项工程于1980年10月竣工,共完成上方1.82万立方米,砌石2620立方米,混凝土200立方米,总计投资22.5万元。

同心寨灌区包括芦庙公社的田庄、韩庄、果庄3个大队,耕地1万亩。1971年建成灌渠渠首闸。位于水库东侧副坝南端,为石砌拱涵,宽1米,高1.3米,引水流量2立方米/秒。到1975年特大洪水前,灌区已修干渠1条,支渠5条,输水建筑物33座,实际灌溉面积8000亩。1974年抗旱浇麦5000亩。

水库建成后,改善了水库附近村庄的饮用水质。中华人民共和国成立前及成立初期,这里饮用水中碘含量低,是全县甲状腺肿大发病率最高的地方。水库兴建后,附近村庄地下水得到水库补充,改善了饮用水质,患这种病的人逐年减少,现已得到控制。

这座水库由芦庙乡管理。1978年建小型水电站1座,装机容量18千瓦。随后安装磨面、榨油、弹花等副业加工机械。管理人员6人。

康山水库:位于出山西部青铜河上,1958年5月建成。水库控制流域面积19平方公里,蓄容量900万立方米,其中死库容40万立方米,兴利库容550万立方米,防洪库容310万立方米。水库主要起防洪、灌溉作用。

水库大坝为均质土坝、长1141米,顶宽5米,大坝最高19米。1974-1975年春,对水库加固,完成的工程有;溢洪道,长60米,宽20米,泄量239立方米/秒;大坝加宽及临水坡护石;兴建输水洞高压闸门及出水口消能工程;新建管理房7间。上述工程总计土方23.25万立方米,砌石8350立方米,混凝土307.6立方米,工日14.6万个,投资36.59万元。

1972年,在水库右侧修建灌溉闸1座,引水流量2立方米/秒,灌溉面积2.2万亩。1976-1979年,由出山公社组织力量修干渠1条,长4.6公里;支渠3条,长17.5公里;建闸、桥、倒虹等输水建筑物81座,灌溉面积达到1.5万亩。

水库从1966年归出山公社管理,建管理房10间,管理人员2-5人。

黄湾水库:位于芦庙乡竹园村南,棠溪河的上游,1958年6月建成。控制流域面积16平方公里,主要作用是防洪。蓄容量790万立方米,其中死库容50万立方米,兴利库容440万立方米,防洪库容300万立方米。水库大坝为均质土坝,全长532米,坝顶宽6米,大坝最高20.5米。

1958年修建时,未开挖溢洪道。1975年8月大坝被洪水冲垮,1976年4月堵复,随后修建一些配套工程。主要工程有:输水洞进口闸门安装;大坝块石护坡;开挖溢洪道。以上工程计土方2.03万立方米,砌石6442立方米,混凝土624立方米,总投资23.92万元。全部工程由出山公社承担,民工1000人,于1978年春完成。新开挖溢洪道长314米,宽30米,最大泄洪量208立方米/秒。

黄湾水库由县水利局谭山水库管理所统一管理,管理房6间。

竹园水库:位于芦庙乡竹园村西棠溪河上,具有防洪、灌溉两种作用。控制流域面积2.45平方公里,蓄容量280万立方米,其中防洪库容102万立方米,兴利库容115万立方米,死库容63万立方米。黄粘土坝,坝长650米,其中主坝长150米,顶宽8米,大坝最高16.5米。1958年建成时,在水库东侧修一泄洪闸,最大泄洪量37.8立方米/秒。由于未开挖溢洪道,不符合水库安全要求,至今仍为一座险库。

1972年在水库西侧建渠首闸,最大引水量4立方米/秒,灌溉面积1.5万亩。灌区包括竹园、牛昌、吴堂、姚岗、大于庄、出山等6个大队。到1975年已修干渠1条,长4.5公里;支渠6条,长7.2公里;斗渠60条,长18公里;输水建筑物80余座,可灌溉面积1万亩。

竹园水库由谭山水库管理所管理,建管理房3间,职工1人。

小二型水库 该类水库共3座,总蓄容量77万立方米,均有防洪灌溉作用,有利山区水土保持。

老家沟水库:位于棠溪河支流老家沟上,流域面积0.94平方公里,库容量39.4万立方米,1958年12月建成。

杨凤沟水库:位于棠溪河上游的一条沟汊上,流域面积0.6平方公里,库容量16.8万立方米,1969年3月建成。

大沟水库:位于吉斗河上游的河汊上,流域面积0.63平方公里,库容量20.8万立方米,1973年12月建成。库水可自流灌溉李孟银村1000亩耕地。

老家沟水库由出山公社韩堂大队管理,大沟和杨风沟水库分别由酒店公社李孟银大队,月林大队管理。

第三节 水库兴废

杨庄水库:位于县境西部、洪河干流上,距西平县城20公里,因库区中心有杨庄村而得名。

这座水库原设计是一座既能防洪、灌溉、又能航运、养鱼等一库多能的大型水利工程。因洪河在五沟营以上流域面积有1553平方公里,汛期洪水汹猛,河道泄水能力不足,经常漫溢泛滥成灾。自1951年建成老王坡蓄洪工程和石漫滩水库后,灾情虽大为减轻,但只能拦蓄一般洪水,如遇较大洪水,仍不能避免泛滥之灾,当上游一次降雨200-300毫米时,洪水经上游石漫滩和中小水库拦蓄后,尚有3.22亿立方米的水需要处理,这些水若要全部蓄在老王坡,不但增加淹没面积(可达210多平方公里),而且对京广铁路汛期行车安全威胁很大,为此始修建杨庄水库。

杨庄水库1958年7月由省批准兴建。同年10月,成立杨庄水库工程指挥部,由西平、上蔡、遂平3县各自组成民兵团,最多出勤民工5.2万人。1958年11月20日全面开工,1959年7月20日完成,历时242天。实做工日483万个,完成土方401.2万立方米,砖石5.298万立方米,混凝土3430立方米。水库大坝为均质黄粘土。主坝长10.6公里,大坝最高8.6米;副坝长1.05公里,坝高1.5米。设计总库容2.76亿立方米,淹没面积75.6平方公里,内有耕地8万亩,76个村庄,7779户,3.19万人,1.5万间房。水库工程原批准计划投资1000万元,后为节约资金兴办更多的工程,按照当时水利建设方针,以社办为主,国家给予适当补助原则,投资减少。实际耗资730万元,其中国家投资520万元,县、社自筹210万元。

水库从开工到建成,时间短,速度快。时逢“大跃进”中,施工期间又值严冬,天寒地冻,土质含水量大。施工战线长,技术力量薄弱,碾压机械跟不上,坝体大部分用人工夯实,很难保证质量。据1960年11月杨庄水库管理处《关于土坝工程翻修报告》中记载,坝体在高程72.65米以上,其干容重仅1.3-1.4吨/立方米。坝顶普遍沉陷裂缝,较严重的堤段长达7公里。高程72.65米以下,因处在施工初期,要求严格,质量较好。1961年秋,省水利厅以吴兆林总工程师为首的工程技术人员对杨庄水库进行检查,派钻探队对大坝从南至北进行全面钻探取样检查。检查结果,也确认大坝在高程72.65以下质量较好,72.65米以上至坝顶,干容重在1.6吨/立方米以下,不合设计要求。1962年春,经省批准,杨庄水库从原洪河处扒口,当年5月西平县组织劳力1000人完成扒口任务,从此杨庄水库废弃,库内移民逐年不招自返,在原庄宅建房盖屋。

库内搬迁的76个村庄如下:

董坑、石佛堂、阎岗、田坡、大康庄、小康庄、嘴刘、杨柳堂、小街、大李庄、小李庄、杨庄、胡庙、史渡口、巩庄、杨集、新铺、小史庄、于洼、小刘庄、张常、马尾赵、崔庄、王庄、湾赵、老栗庄、小栗庄、门庄、朱庄、仙庄、坡李、小赵庄、大刘庄、坡孙、前马楼、后马楼、大王庄、茶庵、北寨、大坑沿、赵老庄、田庄、杨庄、栗园、合水、高槐树、小魏庄、杨桥、北小庄、小庄、前戚楼、后戚楼、杨老庄、小史庄、夏庄、孙桥、刘庄、烟墩赵、王楼、常庄、马庄、张金堂、张于庄、牛庄、李寨、老庄、夏湾、陈楼、坡寨、小郭庄、安庄、小周庄、光庄、小蒋庄、大孟庄、小孟庄。

白寺坡水库:位于本县南部,距县城10公里。其作用是拦蓄柳堰河上游遂平岗区来水,减少柳堰河中、下游两岸4.5万亩农田的洪涝灾害。水库流域面积66平方公里,库容量1460万立方米。

水库东、北两面为土坝,西、南两面为自然高地,大坝全长11公里,坝顶宽2.5—3米,大坝最高4米。1957年8月开工,1958年9月竣工,完成土方42.5万立方米,砖石方653立方米,混凝土584立方米,国家投资35万元。工程任务由专探、二郎、焦庄、重渠、和城郊等5个公社承担,抽调民工2.93万人。库区内迁移4个村庄:时坡、金庄、周庄和小张庄,共182户,931人,拆迁房屋1010间,淹没耕地6000亩。

水库建成后,减轻了下游洪涝灾害,可灌溉1.34万亩农田。但由于水库修建在“大跃进”时期,施工追求速度,忽视质量,未能达到工程标准。蓄水后,坝身裂缝严重,并有不均匀沉陷,坝坡普遍坍塌滑坡。据1962年2月专区和县联合普查组检查,蓄洪水位达到高程62米时,坝下部渗水相当严重。由于存在上述问题,水库一直低水位运用,蓄水量从未达到设计标准。1970年后,泄洪闸全开,库内不再蓄水。1978年冬,二郎、专探两个公社扒掉部分大坝,平为耕地,从此,白寺坡水库报废。