第三编 人 口

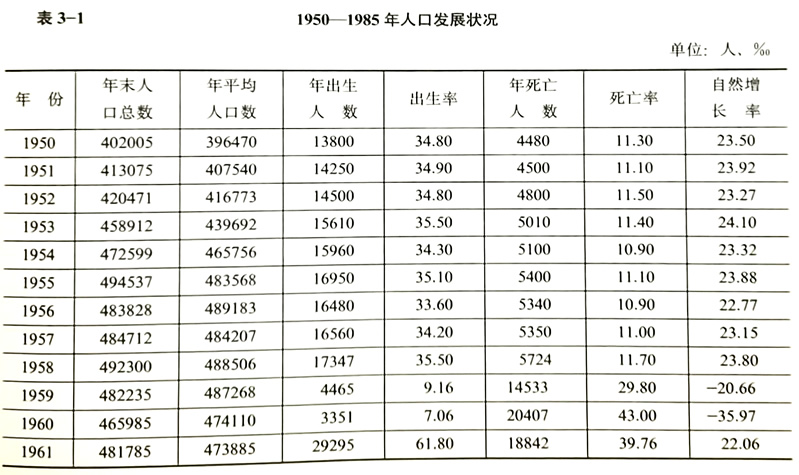

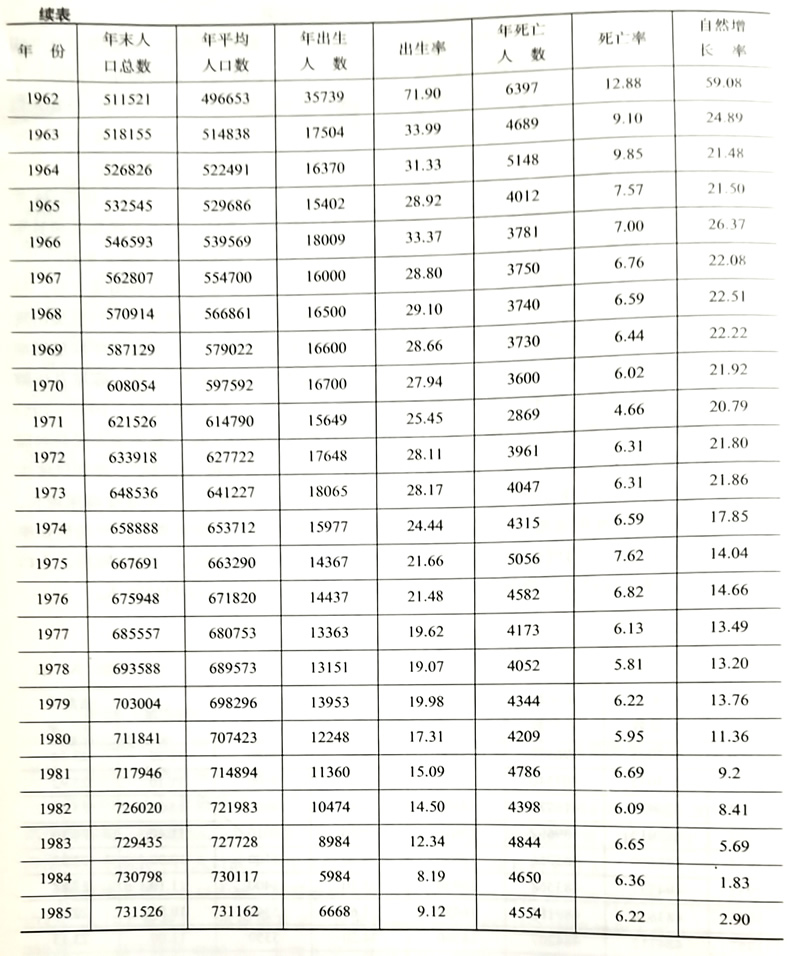

新石器时代,西平已成为淮河流域人类活动的中心地域之一。春秋战国时期,境内人口稠密。西汉、隋、唐及明、清时期,人口增长较快。宋末元初,中原地区赤地千里,西平人烟稀少。今西平人祖籍多是明初从山西、陕西等处迁来。中华人民共和国成立后,人口增长速度快。1950年底西平全县为402005人,1982年7月1日零时发展到71.395万人,32年中人口净增311945人,平均每年净增近万人,年平均增长率为17.73‰。农业人口比重大,劳动力资源丰富。1981年农业人口占全县总人口的96.42%。全县有37万个劳动力,大部分是农业劳动者。人口年龄构成,青少年比重大,老年人比重小。14岁以下的人口约占全县总人口的1/3,65岁以上的老年人只占总人口的6.52%。

为控制人口发展,自1974年起实行计划生育,人口增长速度下降,1985年自然增长率下降到2.9‰。

第一章 历代人口

第一节人口发展

早在50万年以前,西平境内已有人类活动。

春秋战国时期,河南中部、西部已出现人口众多、耕地不足、民食艰难现象。是时,西平境已是洪、汝河流域人口稠密的地方。

西汉时,人口发展较快。高祖四年(公元前203),全县人口2.38万。经过205年,到汉平帝元始二年(公元2年),豫州汝南郡人口200多万,居全国之首,其中西平人口达11万左右。东汉初年,人口减少。至东汉永和五年(140),全县约8万人。

魏晋南北朝,人口大减。西晋泰始元年(265),人口2.49万。西晋末年,中原是战乱中心,人口大量死亡,流徙者甚多。自西晋泰始元年(265),迄于南朝刘宋大明八年(464),200年,人口下降至4000人,北魏永安二年(529),全县人口增至1.1万人。

隋、唐两代,随着政治上的统一,经济上的恢复和发展,人口有所回升。隋大业五年(609),全县人口7.18万。唐开元二十八年(740),人口为5.95万人。

北宋末年,中原长期战乱,人口大量死亡及南迁。崇宁元年(1102)2.59万人。南宋绍兴三十二年(1162),人口降至1.3万人。南宋末,中原大地田地荒芜,人烟稀少。到嘉定十六年(1223),人口不足3000,是西平历代人口最少时期。

元至顺元年(1330)全县7000人。明洪武年间,山西、陕西、河北、山东等省及河南西部人迁至西平者甚多,至洪武二十六年(1393)人口为1.63万,弘治四年(1491)为2.22万,万历六年(1578)为4.4万。清代,人口增长较快。康熙五十年(1711)全县人口2.63万,乾隆十八年(1753)人口6万,乾隆三十九年(1774)16.88万,嘉庆十五年(1810)19.58万。光绪16年(1890)18.785万人,宣统二年(1910)22.19万人。

中华民国时期,人口持续上升。民国13年(1924)全县人口29.421万,民国24年36.14万。11年中,人口净增6.7万人,平均每年增6000人。之后,由于军阀战乱和日军侵华战争,人口明显下降。民国35年,人口降至27.143万人,比民国24年减少9万。

1948年10月,西平解放时,全县有6.1万户33.24万人。中华人民共和国成立后,社会经济条件发生较大变化,医疗卫生条件不断改善,人民生活水平不断提高,人口发展出现高出生、低死亡、高增长的趋势。1950年底全县人口达402005人。国民经济三年恢复时期(1950-1952),全县平均每年增长9500人,年增长率为23‰。1953年12月,郾城县所辖14乡,84个村镇,划归西平,总户数增加到95673户,总人口为458912人。1953-1957年,人口增长较快,平均每年净增1万-1.1万人,自然增长率为23‰,是中华人民共和国成立后人口增长的第一个高峰期。1959年和1960年,因自然灾害和“共产风”、浮夸风使生产受到严重影响,出生率下降,死亡率上升,人口一度减少。1962年后又继续高速增长。1964-1973年平均每年递增23.36‰。西平人口的递增率超过同时期世界人口平均增长率(19.7‰)、全国人口平均增长率(21‰)和全省人口平均增长率(22‰)。1974年后,人口自然增长率下降,1982年下降到8.41‰,1985年为2.9‰,全县总人口731526人。

第二节 人口分布

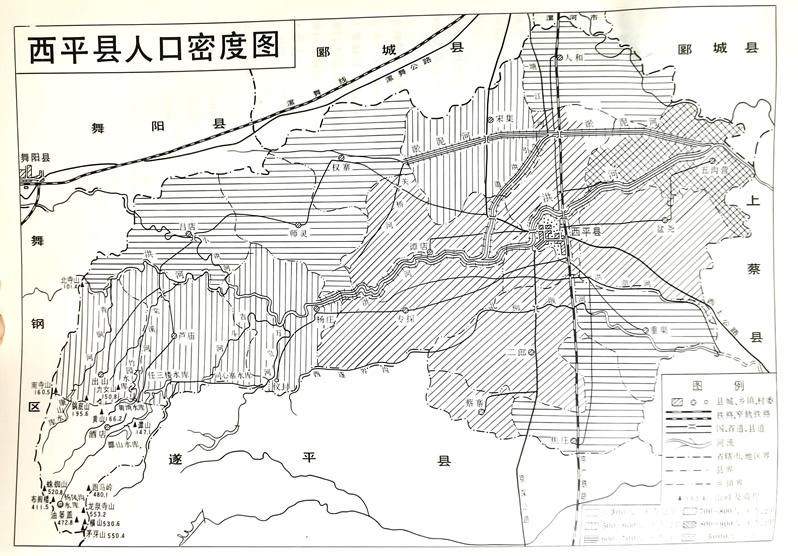

西平人口密度大,分布不平衡。

明万历六年(1578),每平方公里44人;清乾隆39年(1774),每平方公里169人;宣统二年(1910),每平方公里222人。民国13年(1924),每平方公里292人,25年为269人。中华人民共和国成立后,随着人口的增长,人口密度迅速提高。1950年每平方公里399人,1953年421人,1964年为476人。1982年人口普查结果,全县人口密度为每平方公里655人,是世界每平方公里平均人口(34人)的19倍,比全省平均每平方公里(450人)多205人。1985年每平方公里671人。

1982年人口普查时,全县71.395万人,各公社(镇)每平方公里人口分别是:城关镇4652人,城郊公社772人,重渠公社666人,盆尧公社758人,五沟营公社852人,人和公社606人,宋集公社566人,权寨公社612人,谭店公社734人,师灵公社669人,吕店公社606人,出山公社536人,酒店公社306人,芦庙公社567人,杨庄公社581人,专探公社706人,二郎公社713人,焦庄公社662人。由于各公社(镇)自然条件的差异,县境东部人口密度较大,西部人口密度较小。1985年,五沟营乡人口密度每平方公里为860人,酒店乡310人。

城镇人口与农村人口分布悬殊较大,95%以上人口分布农村。中华人民共和国成立后,随着各项事业的发展,城镇人口比例逐年上升。1950年全县有城镇人口6676人,占总人口的1.66%。1953年有城镇人口9443人,占总人口的2.06%。1958年城镇人口比重上升到2.96%。1965年城镇人口17899人,占总人口的3.36%。1975年城镇人口占总人口的3.26%。1979年后,城镇人口比重提高。1980年,全县有城镇人口25097人,占总人口的3.53%,1985年城镇人口31755人,占全县总人口的4.3%,农村人口699771人,占总人口的95.7%。