中国共产党1925年开始在县境活动。由县城到农村,以西部山区为基地开展工作,陆续建立中共仪封支部、出山区委和西平县委。党员由少到多,力量逐步壮大。几经曲折,浴血奋斗,终于在1948年10月赢得县境的彻底解放。

中国国民党于1927年在县城建立县党部。1948年10月县党部及其下属组织随着其政权的崩溃而解体。

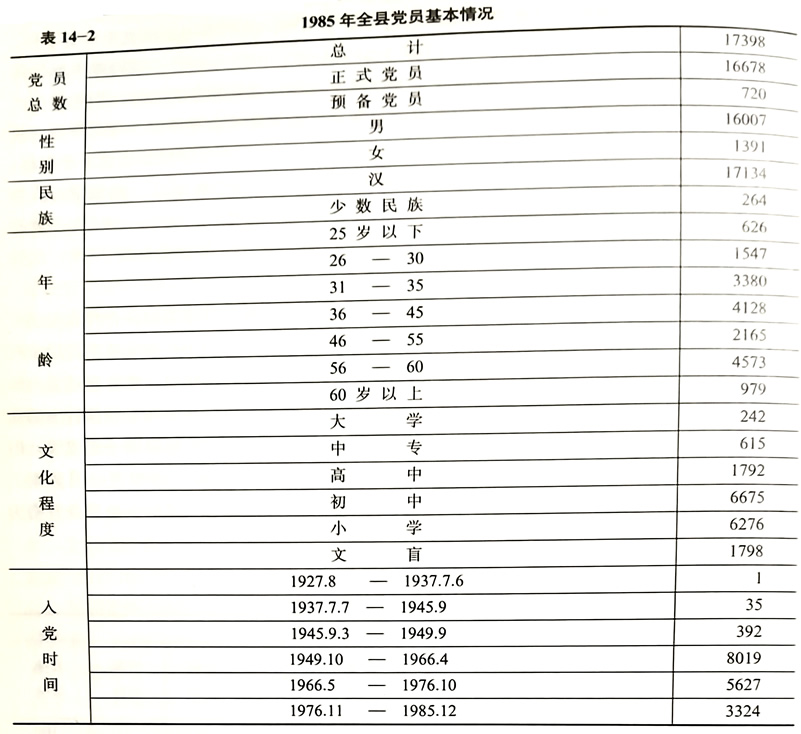

解放后,中共西平县委领导全县人民开展剿匪反霸、减租减息、土地改革和社会主义三大改造,进行社会主义革命和社会主义建设,同时发展党员,扩大组织。至1956年,全县党支部已由1948年的7个发展到297个,党员由1948年的30名发展到4782名。“文化大革命”中各级党组织一度停止活动,党的工作遭受严重损失。1978年之后,县委贯彻执行党的十一届三中全会的路线、方针、政策,清除“左”的思想影响,把工作重点转移到经济建设上来,各项事业长足发展。至1985年,全县有680个党支部,17398名党员。

第一章 共产党

第一节 党 员

党员发展 1925年6月,中州大学学生于秀民回西平县发动声援“五卅”运动,为来县活动的第一个共产党员。1927年9月,遂平县共产党员李耀南、于慎庭介绍出山人谢华生入党。10月,谢华生在西平县立二小发展教师王尧民、学生钟玉清、郜德恒、张克栋入党。此时,全县有党员5名,受遂平党组织领导。中共仪封支部成立后,开始在农民和进步知识分子中发展党员。1928年3月,谢华生在五小发展教师张心源和青年农民于少白入党。5月,中共豫南特委扩大会议决定,停止发展知识分子入党,着重吸收贫苦农民入党和加入农民组织,要求每个党员每月发展2名党员。是年8月,全县党员发展到30多人。至1929年3月,全县党员已有50多人。在开办平民夜校中,又吸收10多人入党。1929年5月,中共出山直属区委针对“和平发展”部分党员质量不高问题,明确党组织的“贫雇农路线”,严格入党条件。此后,党的工作按照边巩固边发展的方针,逐步扩大到师灵小学、金刚寺小学和草寺赵等地。7月,谢华生、于少白介绍五小学生韩赓尧入党,半年内在二小、五小发展党员30余人。1930年3月,全县党员已有80多人。是年9月,全县党团组织已发展到500多人。年底,由于党的活动过于暴露,一些党员被捕,部分党员离县,党员樊晓斋、赵枢天和进步教师邓子民于翌年4月就义。1931年5月党组织逐步恢复,全县党员有60多人。1935年3月由于叛徒出卖,不少党员被捕,其余或潜入农村,或转移外地。抗日战争开始后,党组织逐步发展。1938年6月全县党员60多人,11月有80多人,1939年4月发展到200多人。1939年底至1941年初,由于白色恐怖,党员或赴延安,或分散隐蔽,县内党员减少。1949年3月,全县党员30名,主要是南下及地方干部和复员军人。

中华人民共和国成立初期,党员发展按照“保证党员质量,保证党员名额”的原则,开始有计划、有步骤地进行。发展对象主要是在剿匪反霸、减租减息、土地改革、抗美援朝和肃反工作中涌现出来的积极分子。1950年底,全县党员544名,其中机关干部202名、农民342名。1952年,在“三反”、“五反”和整风运动中发展党员918名,其中农村党员645名、工业交通(简称工交)16名、财税贸易(简称财贸)95名、文教卫生(简称文卫)6名、党政机关150名、街道6名。1954年在贯彻党在过渡时期总路线和发展互助合作等项工作中,发展党员1326名,其中农村1108名、工交22名、财贸94名、文卫41名、党政机关61名。1956年全县党员4782名,其中新发展党员1988名,均为三大改造和其他工作中涌现出来的积极分子。1957年发展党员1907名,其中农村202名、工交1064名、财贸158名、文卫217名、党政机关266名。1958年由于左倾思想不断发展,组织工作也提出“全面跃进”的口号。为了追求数量,大量接收新党员,造成标准降低、突击入党现象。1960年后,发展党员强调阶级成分,出身富裕中农、小业主和地主家庭的,以及知识分子,入党比较困难。1962年全县计划发展100名党员,知识分子无一人被列人发展对象。1963年2月,县委制定《关于重新登记党员试点方案》(即高标准整党),确定二郎、盆尧、专探、城郊4个公社的49个党支部和县直机关的24个党支部为试点单位,重新登记党员,6月结束。1964年“四清”运动在全县开展后,党员发展基本停止,党员比1963年减少177名。1972年在“整党建党”中,按照“吐故纳新”的精神,突击发展党员1182名。有的是按组织原则正常培养的发展对象,也有所谓的反潮流分子。1978年12月,县委发出《关于妥善处理突击发展党员的意见》,评论和处理突击发展的党员,于1980年6月结束。承认党籍和考察一年的占突击发展党员总数的41.1%,取消党员资格和清除出党的占58.9%,党员总数比1979年减少652名。党员发展执行“积极慎重”的方针,逐步走上正轨。但当时党员发展中存在着知识分子少、青年少、妇女少和文化水平低的状况。1978年全县党员1.5万名,知识分子仅占0.5%。1979年开始注意在知识分子中发展党员。1984年重视在知识分子、先进青年中发展党员,同时注重文化素质。是年发展党员637名,其中高中以上文化程度的352名,占新发展党员的55.3%;25岁以下青年116名,占18.2%;女党员42名,占6.6%。1985年全县发展新党员842名。

党员教育 解放前,主要对党员进行阶级教育、秘密工作教育和纪律教育。中华人民共和国成立后,党员教育由县委组织部和宣传部负责,开展党的路线、方针、政策教育。1953-1957年,举办18期基层党员、干部学习班,主要学习党员八条标准、过渡时期的总路线、宪法、党代会决议、党的基础知识和科学文化知识等,参加学习、培训的党员、干部5200人次。1958-1960年,举办7期培养选拔干部学习班,主要学习上级党组织的文件、《论共产党员的修养》和毛泽东著作,先后有2000人参加。1962年举办3期转变干部作风学习班,训练党员869人。1966-1976年,主要学习毛泽东著作和中央文件,在学习中产生了严重的形式主义。1978-1985年,县委党校和县直机关党委会等单位,先后举办《关于党内政治生活的若干准则》学习班、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》学习班、《陈云文稿》学习班、《三中全会以来重要文件选编》学习班等200多期,参加学习人数45179人次。1984年9月,党校工作转入马列主义理论正规化教育。1981-1985年,党员通过理论教育和“创先进党支部,争当优秀党员”的活动,5年评出先进党支部77个,优秀党员1878名。

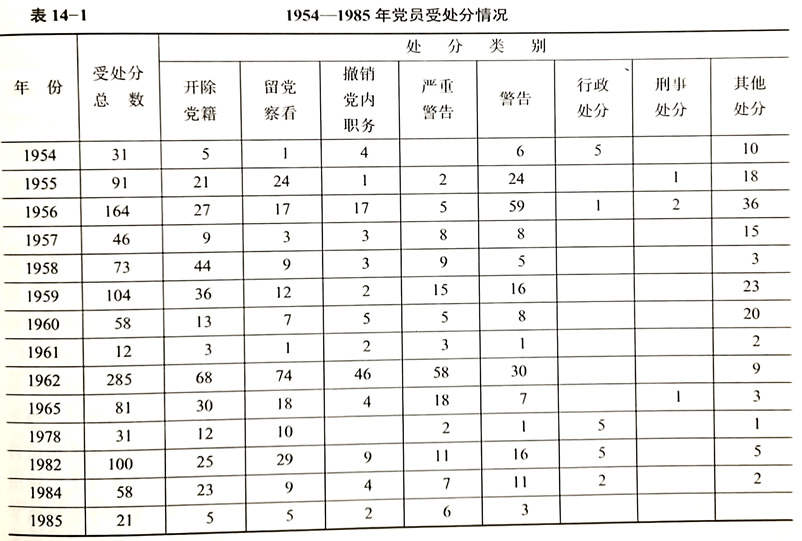

1952年开展党员纪律检查工作。1954年10月,对违犯统购统销政策和在合作化运动中不积极领导,以及强迫命令、无组织纪律的行为进行了严肃处理。1956年围绕党在过渡时期总路线的贯彻落实情况开展检查工作。在所检查的11个农业合作社中,清除混进党内的反革命分子、阶级异已分子和破坏合作化运动的4人,处理丧失阶级立场和有剥削行为的党员89名。同时对党员进行党风党纪教育。1957-1966年,监察工作虽然取得一定成绩,但由于“左”的思想影响,对一些问题作了错误处理,后一一纠正。1967-1979年5月监察工作停止。1979年后纪律检查工作逐步走上正轨。1984年3月,县委纪律检查委员会升格为县纪律检查委员会。

第二节 党的组织

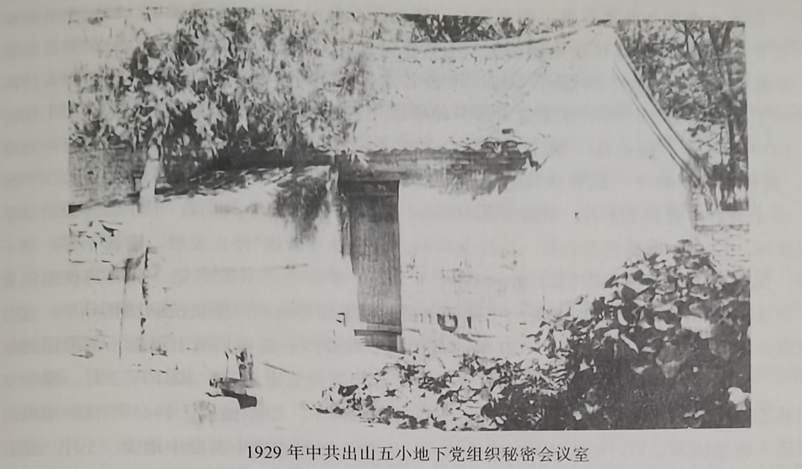

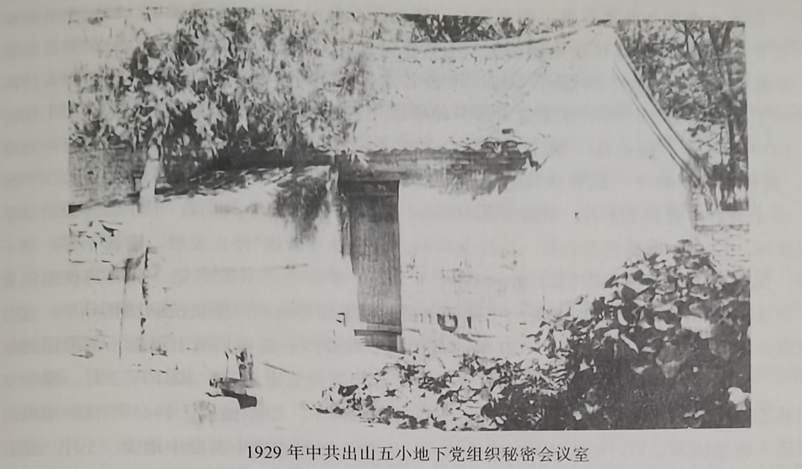

党组织的发展 1925-1926年中共党员于秀民两次回西平传播马列主义,1927年中共党员肜德忱来县发动农民运动,为西平党组织的创立奠定了思想和组织基础。1927年10月,中共遂平党组织介绍党员赵捷三、赵西亭来西平,在仪封东北后小庄赵西亭家成立中共仪封支部,谢华生任支部书记。仪封党支部为县内第一个党组织,属遂平县党组织领导。1928年马尚德(杨靖宇)派中共信阳师范附小支部书记董一唐(宋集乡董庄人)回西平加入仪封支部。同年2月,为在西部山区发展党的组织,仪封党支部书记由赵西亭接任,谢华生到出山五小活动。3月,五小党员同豫南特委介绍来的党员教师姚晓陆等建立中共出山直属支部,书记谢华生。8月,在五小建立中共出山区委,区委书记于少白,委员4人,辖出山、仪封支部和二小党小组。是年冬,在县城十字街西路北会文堂书店建立第一个党的地下交通站。1929年3月,西平、遂平党组织分设,建立中共出山直属区委,书记韩干卿,委员4人。辖二小、五小、仪封、出山、谷河、城关6个支部,党员50多人,属信阳中心县委领导。1929年7月,中共西平县委在五小秘密成立,首任县委书记韩干卿,委员于少白、张心源(兼秘书)、董一唐、谢华生。1930年3月,县委机关转移到县城东街路南宋家过屋,时吕右明任书记,组织委员黄独榭,宣传委员祁丙堂,军运委员贾德言,农运委员于少白,青运委员董一唐、谢华生,秘书张心源。6月,县委辖出山、仪封、城关、权寨4个区委,11个支部,党员100多人。当月吕右明调走,张世哲(光俊)任县委书记,县委机关设县城南街路东胥玉清家。1930年底,党组织遭到严重破坏,县委及下属组织处于不健全状态。1931年1月,豫南特委派谷正方来西平负责恢复党的组织。5月重建县委,陶勋亭任县委书记,委员于茂亭(负责组织工作)、张国鑫(负责宣传并兼任团县委书记)、赵乐孔(兼秘书)、于法林。10月,陶外出工作失踪,于茂亭去豫南汇报工作被捕,上级指定张国鑫任县委书记兼团县委书记。县委机关设县城南关正昌粮行贾新三处。1932年1月,西平县委与上级失掉联系。8月县委自行改组,袁致中任书记。10月县委二次自行改组,张国鑫任书记。11月,县委设法与舞阳、遂平、上蔡县委取得联系,在遂平县张店参加四县县委筹备会议,然后分头寻找上级党组织。1933年1月,舞阳县委与中共河南省工作委员会(简称省工委)杨宗白接上关系,在出山于绍文家召开西(平)舞(阳)县委联席会议,从此西平县委属省工委领导。2月,张国鑫在许昌向省工委领导汇报工作。根据省工委指示和西舞联席会议精神,县委开始整顿各级党团组织,建立县立中学、职业中学、文城中学、女子师范、西寨、谷河、出山、仪封、专探、合水、草寺赵、县政府等12个党支部和芳庄团支部。7月,省工委在漯河建立中共豫中中心县委,张国鑫任中心县委组织部长,西平县委暂由吕伯泉负责,属豫中中心县委领导。1934年初,胥玉清主持西平党组织的工作。1934-1935年,西平大部分党组织遭到破坏。在群众的保护下,仅谷河党支部保存下来。抗日战争爆发后,西平党组织以保存下来的党员和出狱的部分党员为骨干,于1938年2月建立中共出山中心支部。6月建立中共出山区委,韩赓尧任区委书记,辖出山、酒店、芦庙、孙堂、常楼、西狄庄、王林、坡李、焦之岗、田口10个支部,党员60多人,隶属舞阳县委。11月,在五小成立中共西平县工作委员会(简称县工委),工委书记翟云甫,组织委员谢珍如(兼管青运工作),宣传委员谢华生(兼管统战工作),武装委员赵世五,妇女委员彭雪樵。设酒店、出山区委,辖14个支部,80余名党员,隶属豫中特委。此后,省工委在竹沟召开县工委书记会议,西平孙堂党支部罗和亭以先进支部代表身份参加,交流支部工作经验。1939年4月,撤销县工委成立县委。县委书记翟云甫,组织委员谢珍如(兼青运委员),宣传委员罗和亭,武装委员赵世五,妇女委员彭雪樵。设出山、酒店、合水3个区委,26个支部,党员223名。县委会设在五小,属豫中地委领导。8月,五小的县委活动基地被破坏。12月,国民党发动第一次反共高潮,豫中地委传达“停止发展,审查干部,精干隐蔽,保存实力,整顿组织”的指示。1940年2月,罗和亭任县委书记,孙雁宾任组织委员,刘景书任宣传委员。当时县委的主要任务是:尽量保存组织,坚决洗刷动摇分子,党员尽可能分散隐蔽,尽量灰色化。1940年3月,豫中地委传达党中央关于河南干部撤退的指示,5月,翟云甫、关立人、彭雪樵、吕海涛、李海涛等先后去延安。1941年3月,豫中党组织紧急撤退,西平县委与上级失掉联系,在白色恐怖下,组织瘫痪。1945年初河南挺进兵团进入县境西部山区,4月取得合水镇战斗的胜利,随即建立中共豫中地委。5月,在五沟营镇成立中共郾、上、西县委,抗战胜利后撤销。10月成立中共西平县委,李茂贵任县委书记。是月下旬国民党反动派大举进攻,县委撤销。1948年2月成立中共西遂县委,县委书记宋亚民,委员杨鹿、李海涵、张西峰、袁营长。8月,西、遂分县建制,在出山李园沟成立中共西平县委和西平县民主县政府。县委书记宋亚民,副书记邓自力,委员高静山、任华光、丛健、李海涵、马华村。

中华人民共和国成立后,县委辖城关、合水、盆尧、专探、出山、权寨、二郎7个区党委。11月,建立县直属机关党总支委员会,书记王松。1950年全县有8个区党委、1个党总支、47个党支部(机关支部11个,农村支部36个),党员544名。1952年建支部103个,其中农村88个,工交1个,财贸5个,党政机关9个。1954年设区党委9个,党总支1个,党支部197个,党员4782人。1956年撤销区党委,建立25个中心乡(镇)党支部,县委始设常务委员会。1957年农村25个中心乡(镇)党支部改建为33个乡(镇)党委。1958年5月并为25个乡(镇)党委,7月建立15个公社党委,10月合并为13个公社党委。年底,县委下属党组织有13个党委、1个党总支、389个党支部,党员6717名。12月,县委成立书记处。1963年高标准整党后,全县有20个党委、6个党总支、441个党支部,党员8503名。1967年1月,县委和党的基层组织停止活动。12月成立的县“革命委员会”总搅全县党政大权,继而成立的公社、局委“革命委员会”取代了各级党委。1970年2月20日,建立中共“县革委”核心小组,行使县委职权,10月恢复县委。1972年底,全县有公社党委17个、党支部334个,党员10901名。1978年在部分局委设立党组。1985年设县级委员会2个(县委、县纪律检查委员会)、县直机关党委1个、县直属基层党委3个、县直属企业党委11个、乡(镇)党委18个、党总支5个、党支部680个、党组35个。

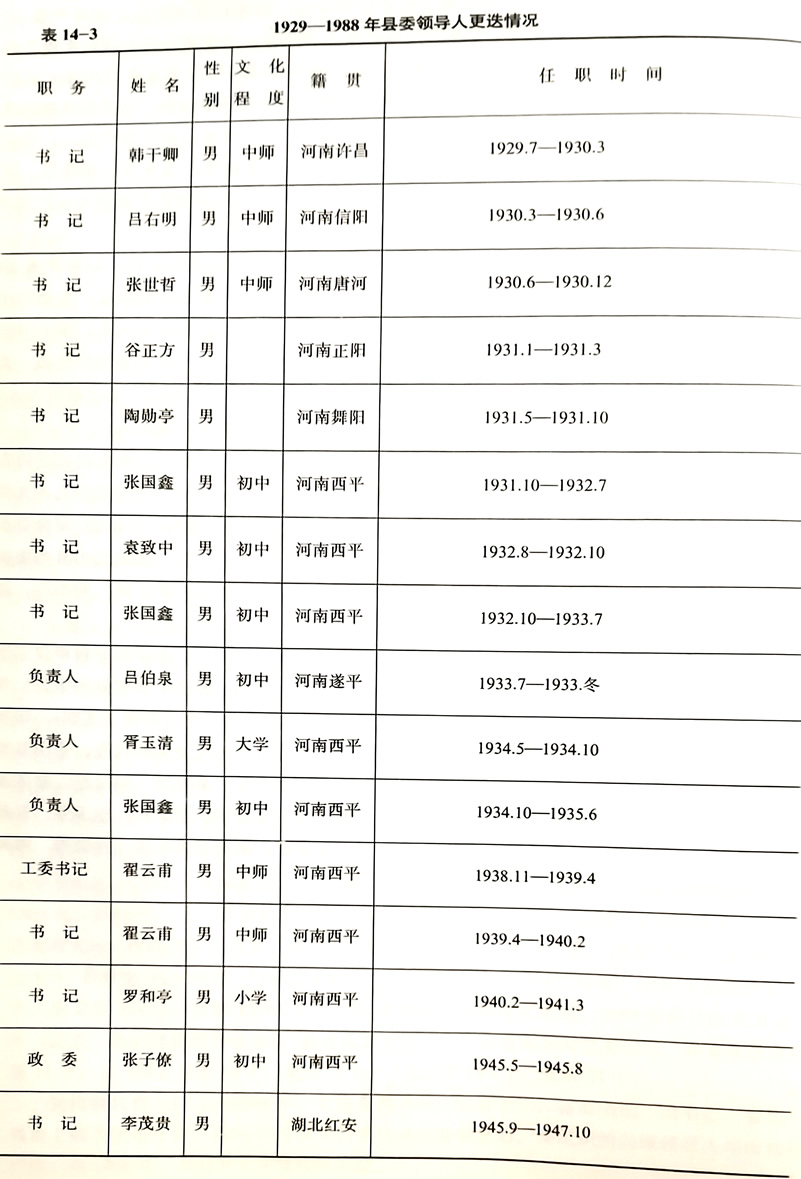

党代表大会 1927-1956年,党的支部书记,区委书记,县委书记、副书记、委员一般由上级指定或任命。1956年5月实行党代表大会制度后,党组织的各级领导人均由选举产生至1986年,共召开5次党代表大会。

1956年5月30日至6月4日召开第一次党代表大会,出席代表455人,列席代表23人。大会传达毛泽东十项指示精神,听取和审议县委工作报告,讨论修正关于以农业增产为中心的今后工作意见,选举新的县委领导成员和监察委员会成员以及出席省党代表大会代表,通过整顿巩固提高高级农业生产合作社和大力开展劳动增产竞赛运动、完成和超额完成全年增产任务的决议以及增强党的团结的决议。选出县委委员19人,候补委员3人;书记姜升堂,副书记赵昕江;常务委员姜升堂、陈兆先、常金台、徐庚杰、韦克斌、赵昕江、王彬。选出监察委员会委员7人,候补委员2人,监委书记王彬。选出出席省党代表大会代表6人,候补代表1人。

1965年7月22至24日召开第二次党代表大会,出席会议代表514名,列席代表14名。祝守才作县委工作报告,王政清作监察工作报告,弓治英作当前工作的报告。大会讨论通过县委工作报告的决议。会议选出第二届委员会。委员28人,候补委员3人;第一书记弓治英,第二书记武守全,副书记赵子荣、祝守才、孙学文、周培霖;常务委员弓治英、武守全、赵子荣、祝守才、孙学文、周培霖、潘忠和、徐明、王政清、林健。监委委员7人,监委书记王政清,副书记宫馨亭。出席省党代表大会代表8人,候补代表1人。

1970年10月19至24日召开第三次党代表大会,出席代表465名。这次会议是在极左思想指导下召开的,主要内容是学习“无产阶级专政下继续革命”的理论,学习党的九大文件和党的九届二中全会公报,领会毛主席的无产阶级建党思想和建党路线,听取县“革命委员会”党的核心小组工作报告,按照新党章规定,选举党的第三届委员会。会议选出县委委员25人;县委书记周杰三,副书记张合林、姚书轩;常务委员孔祥彦、李文科、周杰三、张合林、张盛长、姚书轩、袁永伦、冀桂昕。

1981年11月4至7日召开第四次党代表大会,出席代表433人。会议听取和审议了欧阳忠宽关于党的第三届委员会的工作报告,金建国《关于发展国民经济三年规划的报告》和张富荣《关于纪律检查委员会筹备组的工作报告》。会议作出《关于学习贯彻(准则),切实转变作风的决定》,选举产生第四届委员会,补选出席省第四次党代表大会代表。选出县委委员23人,候补委员4人;县委书记欧阳忠宽,副书记金建国、常献清、胡定松;常务委员刘佩强、刘清建、刘少松、张富荣、张文正、欧阳忠宽、金建国、胡定松、赵玉兰、常献清、蒋安邦。选出纪律检查委员会委员11人;书记张富荣,副书记黄文达、傅金秀、韩凤臣。补选欧阳忠宽为出席省第四次党代表大会代表。

县委工作机构 1929年县委成立后,由于人员较少,未设工作机构,由几名委员分管各项工作,直至1949年6月,县委始设组织部、宣传部。1950年设武装科(1951年撤销)。1951年7月设办公室、党校(隶属宣传部)。1952年2月设统战部。1954年7月设农村工作部和纪律检查委员会。1955年设财贸部,纪律检查委员会改称监察委员会。1956年8月设报社(隶属宣传部,1960年撤销)。1958年9月设工业部。1959年设文教部。1960年设县直属机关党委会。1962年县委工作部门精简,设办公室、监察委员会、组织部、宣传部、统战部、党校和县直属机关党委会。1965年恢复农村工作部,增设财贸政治部和工交政治部。1967年元月县委工作机构停止活动。

1970年10月县委恢复后,未设工作机构,与县革委合署办公。1973年8月,县委设办公室、组织部、宣传部、党校和县直属机关党委会。

1978年9月县委增设保密委员会办公室。1979年5月建纪律检查委员会筹备小组,6月复设统战部。1980年12月设档案局。1981年8月设老干部局,9月设党史征编委员会办公室,11月正式恢复纪律检查委员会。1984年3月增设政法委员会。5月增设政策研究室,原信访办公室改为县委县政府信访办公室。

1985年底,县委工作机构有办公室、组织部、宣传部、统战部、政策研究室、党史征编委员会办公室、保密委员会办公室、信访办公室、档案局、老干部局、政法委员会、县直属机关党委会、党校。

第三节 党的活动

声援“五卅”“五卅”惨案发生后,共产党员于秀民于1925年6月从开封回到西平,同信阳师范返县学生谢华生、王尧民一起,发动县立中学、县立一小等校师生成立“援助'五卅运动'后援会”,领导学生罢课游行,集会演讲,散发传单,宣传抵制日货。同时组织“农民运动训练班”,成立“反帝运动团”、“妇女协会”和“农民协会”,并派代表参加省农民协会成立大会。县中学生张梦胥等10人组成“学生救国队”。队员臂带黑纱,高呼“反对英日帝国主义”、“为上海死难烈士报仇”等口号,并乘火车至驻马店,在“中英烟草公司”等处张贴标语和漫画。队员还先后5次赴武汉宣传和募捐,并将募款寄往上海,支援“五卅”运动。翌年8月,于秀民和旅汴学生一起复回西平,同谢华生等人在县立一小举办暑期补习班,向进步师生传播马列主义。

反封建斗争 1927年5月,中共党员肜德忱在县城东关福音堂举办农民运动训练班,学员150人,为西平农民运动培训了一批骨干力量。仪封党支部成立后,豫南特委派人与县内党员举办农民运动训练班,学习《共产党宣言》和有关农民运动的文件,教育引导农民和进步知识分子参加革命,发动贫苦群众与土豪劣绅作斗争。1928年5月,西平党组织参加豫南特委在遂平大石桥召开的扩大会议,研究夺取武装、组织暴动和组织发展等问题。6月,西遂党组织联合成立“行动委员会”,提出“打土豪,夺取武装,组织暴动,建立根据地”的行动口号,筹款购买武器,准备开展武装斗争,出山党支部几名党员合资购买1支长枪。嗣后,在遂平贾楼、西平专探向地主作斗争,并夺取富商货物,筹备资金,购买枪支。9月,西平党组织参加在遂平县斗城寺召开的九县联席会议,讨论发动群众抗粮和反对拉夫等问题。会后印刷“九县联席会议宣言”2000多份,发往邻近各县。1928年中共出山区委以县立二小和五小为活动基地,在学生和农民中开展反帝、反封建和马列主义的宣传,组织群众抗粮抗捐。当年12月先后成立“农民协会”、“妇女协会”、“商会”、“教员联合会”、“学徒生活改善会”、“园工兄弟会”、“剃头工会”等群众组织,并在出山、仪封等地7个村庄进行抗粮斗争,还利用“国耻日”组织游行示威,激发人民的爱国热忱。陈老庄一个地主在出山贱买山林,霸占山地,引起公愤,经告发后被迫赔款,但款项被县建设局长于心芳等人贪污。党组织即出小报公开揭露,发动群众同于斗争,索回赔款办学。1929年2月,党组织写警告信迫使排斥进步师生的二小校长王泽岑辞职。通过活动使共产党员董一唐、谢华生分别担任二小、五小校长,并接纳不少来县的共产党员到校任教,时,称二小、五小为“红色小学”。3月,党组织在二小、五小发展共青团、儿童团,组织学生以演剧形式宣传革命思想;通过团员传递党的文件、交换各校进步刊物;与遂平一些小学举行联欢活动;在学校附近开办“平民夜校”,向农民宣传党的主张,进行阶级教育,发展农民组织。在二小、五小所办的平民夜校中,每晚均有50余名农民听课。1929年7月,谢华生、董一唐以小学校长身份发动小学校长,联名告发思想反动、贪污腐化的教育局长金逸野。斗争取得胜利后,让比较接近中共党组织的包之淦任局长。之后,为保护党组织,趁国民党县党部改组之机,设法让中共党员打入县党部。1930年初,党组织在仪封成立“刀把会”,在谷河等地成立“光蛋会”、“鞭杆会”、“剃头会”、“商店学徒会”等公开群众组织,开展抗粮、抗捐、抗租和借粮斗争。6月,党组织发动出山“光蛋会”、“鞭杆会”抢收地主麦子250余亩。9月,西平党团组织联合成立“行动委员会”,张贴标语,散发传单,开展抗捐、抗税和反蒋、反帝活动。从“十月革命节”到年底,几乎天天把传单撒遍全城,甚至将传单撒在国民党县党部办公室、县长办公室和县大队等处。由于活动过于暴露,党组织遭到严重破坏。1932年春季灾荒,群众贫困不堪。县委抓住时机,领导群众开展“吃大户”运动,抢收地主的麦子。冯老庄、冯郭庄的借粮斗争由几个人发展到上千人。共产党员冯俊德、冯幼被地主讼告入狱,数百人涌进县城请愿示威,与县长宋理亚面理,迫使县长宣布取保开释。1933年5月,县委发动城东芳庄和城北贾庄贫苦农民抢收地主的麦子,斗争取得胜利。

抗日救亡“七·七”事变后,党组织领导群众开展抗日救亡运动。1938年“小满”,西遂边区党组织在遂平县槐树镇举行边区学校联欢会,参加联欢的有出山、仪封、合水和槐树等9个小学的师生400余人。联欢会上宣传共产党的抗日统一战线政策,演出话剧《放下你的鞭子》,演唱《两党合作中国不会亡》、《义勇军进行曲》、《游击战》等歌曲。之后选送进步青年到竹沟受训。是年成立县文化抗敌委员会战时服务团,团员20余人,最多时达40多人,团内建立党支部。服务团曾4次下乡,先后到衡坡、芦庙、出山、合水、权寨、师灵、张湾、刘店、陈庄、金刚寺、冯张庄等地演出宣传抗日的剧目,受到群众欢迎。1939年1月被县长朱国衡下令解散。1938年底,先后建立“抗敌救援会”、“妇女救国会”、“农民夜校识字班”、“教员联合会”、“乡村小学教师联合会”、“儿童团”和“少年歌咏队”等抗日救亡组织,到处可以看到“有人出人,有钱出钱,有力出力,共同抗日”的标语,听到抗日歌声。各集镇、学校都有抗日漫画、墙报和黑板报。中共县工委所在地五小的抗日救亡宣传尤其活跃。王光震、关立人等党员教师教唱抗日歌曲《中华民族不会亡》、《中国人不打中国人》、《大路歌》、《流亡三部曲》、《前进歌》等50余首;翟云甫举办“读书会”,组织师生学习《大众哲学》、《政治经济学》、《新华月报》、延安《解放》杂志等书刊;在五小成立西遂边区心声剧团,宣传“全民抗战,一致对外”,演出《打回老家去》等节目。1939年4月,县委针对国民党顽固派消极抗日、积极反共的政策,一方面整顿党组织,发动群众抗日,发展“中华民族解放先锋队”,孤立打击国民党地方顽固势力;一方面利用党的抗日统一战线政策,派党员打进国民党地方政权组织,利用各种方式团结争取国民党下层党政人员共同抗日。共产党员赵世五通过关系任尧洞乡联队副,利用职务之便,向士兵进行阶级教育和抗日宣传,团结士兵20余名,基本掌握了这支50多人的队伍。国民党反动派发动反共高潮后,县委要求党员坚持抗日救亡,必要时开展敌后游击战。1945年春,县内党员主动与进入西平西部山区的河南挺进兵团联系,提供情报,并成立西遂边区临时乡政府,发动群众支援部队,开辟酒店、出山抗日游击区。抗日联合民主政府成立后,征税、征粮,为部队筹备粮款;建立各乡游击中队,清除各乡日伪“维持会”;在各乡建立“农救会”、“青救会”、“妇救会”,组织群众白天劳动,夜晚学政治、学文化、学唱抗日歌曲;配合新四军歼灭日伪武装。

夺取政权 1945年10月,国民党反动派发动进攻,大肆逮捕和屠杀未及撤退的民主联合政府工作人员、伤病员和革命群众及进步人士。1948年初,西遂军政办事处武装大队约200人,在遂平槐树,西平出山、仪封一带发动群众,收集枪支,开仓济贫,组建地方政权和武装。西遂县委和爱国民主政府成立后,主要活动在以出山为中心的西遂西部地区,在出山、权寨、油坊张、冯张庄等地把大地主的财产、粮食分给农民,并在城关、火车站为数千群众放粮。国民党地方武装、土匪和反动地主豪绅互相勾结,半年内杀害共产党的干部、战士、村干部、积极分子和分粮群众72人。1948年10月23日西平全境解放。11月15日,县委和民主县政府进驻县城,从此,西平人民彻底摆脱了国民党政权的统治。

剿匪反霸、减租减息 1948年11月开始剿匪反霸斗争,全面剿匪,重点反霸。建立县(大队)、区(中队)人民武装,采取先剿股匪,后剿暗匪的措施,宣传“首恶必办,胁从不问,立功赎罪,立大功受奖”和“坦白从宽,抗拒从严,自首缴械者从轻处理”的政策,促使土匪坦白自首,立功赎罪。同时,发动群众揭发检举,掀起群众性的剿匪运动。至1949年春,大股及小股土匪先后被歼灭。6月,针对由明转暗的匪情,发动群众连坐连保,孤立敌人,8月,土匪活动基本平定。在剿匪中逮捕大、小匪首472名,破获特务组织及阴谋暴动案33起,缴获长短枪114支。年底转向反霸。在反霸斗争中执行“依靠贫雇农,团结中农,中立富农与中、小地主,孤立打击大地主”和“坚持讲理说法,不打不骂,有苦诉苦,有冤申冤,欠债还债,不动浮财及保护工商业”等政策。反霸斗争分为四步进行。第一步访贫问苦,扎根串连,以贫雇农苦大仇深,出身纯洁的群众作为根子,组织苦主,确定斗争对象。第二步搜集恶霸地主的罪恶材料,政法部门及时审判。召开斗争会842次,斗争恶霸地主729人。批斗后判处极刑的37名,判有期徒刑的213人,其余交群众管制劳动。第三步以在斗争中涌现出来的大批贫雇农积极分子为主,组织农协会、妇联会、民兵和儿童团等。第四步分配斗争果实,分配对象主要是苦主和贫雇农,使贫苦农民政治上翻身、经济上得益。至1949年11月,基本取得反霸斗争的全面胜利。

1949年12月至1950年3月开展减租减息工作,改原“四六”、“五五”分成为“二五减租”和“分半减息”。二五减租即按农民租种土地的实际产量,25%为地租,75%为劳动者所得。分半减息是农民欠地主的债务按月息1.5%,计算到解放前3年,超过3年不再计算。减租减息免除了农民的部分债务,退还给佃户或欠债户一部分粮款,在一定程度上减轻了地主对农民的残酷剥削,但没有从根本上消灭土地私有制度和剥削制度。

镇压和肃清反革命 1950年7月,开展镇压反革命运动。按照“首恶必办,胁从不问,立功受奖”的政策进行肃反工作。10月,县委按照党的“镇压与宽大相结合”的方针,发动群众捕获一批反革命分子。1952年春运动形成高潮。年底镇反工作结束,基本消灭了反革命残余势力,巩固了人民民主政权。

土地改革 1950年1月29至31日,召开县首届二次各界人民代表大会,传达《中华人民共和国土地改革法》和《河南省土地改革条例》,讨论通过《西平县土地改革方案》。整个土改工作分试验、激战和总结三个阶段。具体方法分为训练骨干、划分阶级、分配果实和总结四步。

1950年3月,县委在一区(洪河区)选择6个乡作为土改试点,总结经验,指导全县土改工作,并以土改研究会的形式,用22天时间分两批训练农村干部497人。主要内容是学习划分阶级成分的界线,确定土改的方法步骤,然后深入农村依靠贫雇农整顿农协组织,清除不纯分子,改选乡农协会,使土改工作拥有一支强大的力量。

阶级成分主要划分为地主、富农、中农、贫农、雇农等。凡占有大量土地、牲畜和农具,自己不劳动或只有附带劳动,解放前3年靠剥削他人为生者定为地主。全县共划地主4298户,2.713万人。占有较多的土地、牲畜和农具,本身参加劳动,同时剥削农民,解放前连续3年剥削量超过总收入25%者为富农。全县共划富农6890户,33217人。本身占有土地、牲畜和农具,自食其力,不剥削别人或只有轻微剥削,同时亦受人剥削或受小部分地租债利剥削者为中农。全县共划中农22288户,110188人。只有少量土地和工具,受地租

债利剥削或以出卖部分劳动力维持生活者为贫农。全县共划贫农47167户,254632人。完全无土地和工具,或只有极少量土地和工具,完全或主要靠出卖劳动力为生者为雇农。全县共划雇农1802户,7440人。

参加土地改革运动的近20万人,召开大型斗争会768次,斗倒恶霸地主393人,没收和征收土地254184亩,粮食336.6吨,牲畜3888头,房屋31171间,农具31387件。参加分配胜利果实的无地、少地农民61702户,336338人,分得土地25.084万亩。

由于土改任务大,时间紧,部分区工作不细,有违犯政策、侵犯中农利益的现象;出现干部队伍不纯,个别地主漏划等问题。这些问题先后在土地复查和颁发土地证中得到解决。1951年12月2至3日,县委召开扩大会议,决定颁发土地证和房产证,发证工作至翌年4月结束。自此废除了封建土地所有制,实现了“耕者有其田”,解放了农村劳动生产力。

抗美援朝、保家卫国 抗美援朝战争爆发后,1950年11月19日成立县抗美援朝分会,各区、乡同时建立抗美援朝委员会,组织党内报告员37人和宣传员607人,开展抗美援朝保家卫国的宣传活动。1951年4月召开抗美援朝代表会,代表愤怒控诉美帝国主义的罪行。会后各区、乡先后召开控诉会1466次,参加16.683万人,占全县人口的43%。各界人民积极参加和平签名运动,至1951年6月,有20.65万人在和平书上签名,占人口总数的50%。全县捐献飞机大炮款18万元,千余青年人报名参加志愿军。同时,还在各界人民中开展爱国增产、爱国纳税、搞好工作,以实际行动支援中国人民志愿军的活动,1951年仅用10天时间即完成夏粮征收任务。1953年7月27日美国在停战书上签字,消息传到西平,全县人民热烈庆祝抗美援朝战争的伟大胜利。

民主运动 1951年9月,县委开展民主运动。首先以一区郭店乡、三区毛寨乡为试点,先行一步。10月以整风形式分两批训练骨干1845人。11月中旬在65个乡中开展,至1952年麦收前结束。1952年冬在99个乡开展,至1953年麦收前结束。运动分四步:第一步以批评与自我批评的方法开展民主检查。查贪污腐化,查丧失阶级立场,查强迫命令;完成整党整团任务,增强干群关系,实现人民内部的大团结。第二步依靠贫雇农,发动群众消灭封建残余,树立贫雇农的领导优势,强化对敌专政。第三步巩固运动成果,加强组织建设,民主选举乡政权。第四步总结胜利,表彰先进,掀起爱国增产节约运动。同时开展查敌情、查觉悟,对地主阶级进行反倒算、反复辟、反破坏斗争,重点打击农村封建残余势力和城镇封建把头。运动中查出有严重违法地主388户,宣布交群众管制的违法户及其他反革命分子271人,逮捕29人。

“三反”“五反”1952年8月,县委在职工、干部中开展“三反”运动,同时在私营工商业中开展“五反”运动。“三反”运动以整风形式由内到外分期分批开展。运动分为学习文件、个人检查、分析批判思想根源、总结经验评选模范四步,分四批进行,至10月19日结束。在运动中坚持“惩前毖后,治病救人”的方针,采取领导动员,自我检查,互相揭发,深挖思想根源的方法,达到提高认识,纠正错误,转变作风,努力工作的目的。参加运动的2860人,检举揭发犯有各种不同程度错误的1209人,处理63人,占犯错误干部人数的3.9%。在总结鉴定时评出模范411名,占参加整风人数的14.37%。发展党员50名,团员131名,提拔干部262人。精简调整机构,建立健全规章制度,人人写保证书,制订工作计划,清除贪污、浪费和官僚主义,树立廉洁奉公为人民服务的优良作风。

在“三反”的同时,县委统战部和政府工商科组织全县3063户私营工商业者学习“五反”文件,提高思想认识。根据县内工商户一般资本不大,非法牟利的手段是少报营业款、隐瞒资金、偷税漏税、拖欠税款的特点,按照上级指示精神,为活跃农村经济,于6月停止“五反”运动,号召工商业者积极开展业务,支援工农业生产。同时继续反偷税漏税,采取自查补报和互查检举的办法,共查出漏税百元以上的75户,补漏16.82万元。

社会主义三大改造 1953年1月6日,县委作出《关于学习党在过渡时期的总路线和总任务的决定》。是年冬,县委组织学习、宣传、贯彻党在过渡时期的总路线和总任务。1954年6月,根据中央的方针政策,在巩固农村原有互助组织的基础上,积极发展新社,至年底,初级农业生产合作社发展到173个,互助组8801个,计5.299万户参加,占总农户的56.3%。1955年7月,县委召开农业互助合作工作会议,制定“整顿、巩固发展农业生产合作社计划”。9月和10月贯彻毛泽东《关于农业合作化问题的指示》后,全县迅速掀起农业合作化高潮。是年,农业生产合作社发展到2021个,人社77366户,占农户总数的78.3%,基本实现农业生产合作化。1956年5月,全县建立高级农业生产合作社389个,人社95147户,占农户总数的96%。自此,农村私有制经济转变为社会主义集体所有制经济。在对农业的社会主义改造过程中,工作要求过急,发展过快,一度出现强迫命令,违犯自愿互利原则,发生砍伐树木,卖掉牲畜,挥霍浪费等问题。1956年5月,县委作出《关于整顿与巩固高级社的决定》,通过宣传政策,处理遗留问题,整顿和改善管理,加强领导,推行“三包”(包工、包产、包财务),“一定”(定劳动定额),“三规划”(生产、劳动、财务),使农业合作社得以巩固和发展。

1953年根据中央“积极领导,稳步前进”的方针,开始对手工业有计划、有步骤的社会主义改造。至1954年,全县有手工业生产合作社(组)59个,参加684人,占手工业从业人员的31%,积累资金1.71万元,比1951年增长34倍,人均工资增长38.8%。1955年8月手工业合作化运动达到高潮。至1956年底,手工业合作社(组)发展为24个,社(组)员1208人,占手工业人数的98%,全部实现手工业合作化。

1956年底,全县私营工业(主要是烟厂)实行公私合营;商业和饮食服务业1363人,分别纳入各种改造形式的1317人,占从业人数的96.6%。其中公私合营6个,121人;合作商店65个,561人;合作小组53个,390人;经销、代销的156户,177人;过渡的62户,68人。之后,市场上出现了计划性、组织性、集体性等经营特点,国家资本主义经济成分上升。1955年全县商品流转额1541.4万元,其中国家资本主义经济174.4万元,占零售总额的11.3%。1956年国家资本主义经济为382万元,比1955年增长118.9%。

1949-1956年,通过各种政治活动,巩固了新生革命政权,安定了社会秩序,恢复和发展了经济。7年间,粮食总产8.369亿公斤,年均1.196亿公斤;工业总产值1227万元,年均产值175万元;财政收入1313.7万元,年均收入187.7万元。

肃反 1956年1月,县委制定《关于肃清一切暗藏的反革命分子计划(草案)》,4月,成立肃反领导小组,下设办公室,抽调和训练肃反专职干部494人。根据“提高警惕,肃清一切特务分子,防止偏差,不冤枉一个好人”和“有反必肃”的方针,自1956年8月在机关、企业、文教卫生等系统分批开展肃反工作。全县分5批进行,至1959年3月结束。参加肃反的30751人,查出各种反坏分子374人。

整风运动和反右派斗争 1957年5月30日,县委根据中共中央《关于整风运动的指示》,成立整风领导小组,下设办公室。7月17至21日,召开县、乡、社干部整风动员会议。整风中学习毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,以正确处理人民内部矛盾为宗旨,以“大鸣大放”为主要形式,开展反对官僚主义、宗派主义、主观主义的整风运动。11月4至12日,召开县、乡、社干部会议,传达党的八届三中全会精神。27日,全县1493名中、小学教师,听取县委关于开展整风运动的动员报告,文教战线开始整风。此后,各条战线逐步展开。全县参加整风运动的干部和教师共4258人,鸣放意见291925条,向党组织和党员干部提出大量有益的批评和建议。

1958年1至4月,县委整风领导小组根据中共中央整风领导小组规定划分右派分子的标准,全县划“右派分子”517人。当时,在全国范围内对资产阶级右派分子的进攻进行反击是完全正确和必要的,但是由于严重扩大化,把一批干部、医生、教师等错划为“右派分子”,造成不幸的后果。

大跃进和人民公社化 1958年2月,县委召开社会主义建设积极分子誓师大会,参加大会的县、乡、社主要领导干部及各条战线的积极分子1942人。会上在批判“右倾”思想的基础上,制订出《西平县28条全面跃进规划》,提出“苦战两个月,实现水利化,五年达到千斤县”等不切合实际的跃进规划。3月召开首届二次党代会,通过“为实现1958年亩产千斤粮,百斤皮棉的大丰收而奋斗”的决议。4月县委又制订“全面跃进”规划,提出“乘卫星,驾火箭,十年规划一年实现”的口号。7月和8月先后召开三级干部会议和县、社主要领导人会议,会上进行反右倾,鼓干劲,拔“白旗”,插“红旗”活动,动员、组织工农业生产的全面“大跃进”。提出“一天等于二十年,一年等于数千年,夏季出现千斤乡,放出双千斤社的大卫星”的口号。规定秋季卫星标准是:水稻亩产2500公斤,红薯4万公斤,皮棉400公斤,大豆1250公斤,玉米2000公斤,芝麻400公斤,浮夸风越刮越大。是年底,县委召开全面跃进大丰收庆功表模大会,宣布1958年粮食单产783公斤,皮棉105公斤,夏秋“元帅升帐,卫星上天”,城关镇放出小麦亩产“7320”和“7201”斤的两颗“大卫星”。要求进一步贯彻“以钢为纲,工农并举,全面跃进”的方针,组织更大的跃进高潮。同时发动人民公社化运动。1958年7月23至28日,将全县25个乡并为15个乡,将347个高级农业生产合作社组成15个人民公社。由单一的生产组织改变为工、农、商、学、兵五位一体政社合一的组织,形成政治、经济、文化、教育、军事一体化。实行生活食堂化,生产集体化,组织军事化,行动战斗化。

在“左”的思想影响下,由于急于求成,轻率地发动“大跃进”和“人民公社化”运动,大搞形式主义、命令主义、一平二调,严重挫伤了群众的生产积极性。这一时期,由于全县人民在极端困难的情况下艰苦不懈地努力,使各项事业仍取得一定成绩。时,兴建中、小型水库7座,塘、堰、堤、坝119处;工业企业由1957年的29个发展为158个,工业总产值340万元,比1956年增长46%;粮食总产量1.267亿公斤,农业总产值3773万元,比1956年增长22%。

反右倾和民主补课 1959年9月,县委召开扩大会议,贯彻党的八届八中全会《关于保卫党的总路线,反对右倾机会主义而斗争的决议》和省委三级干部会议精神,揭发批判“右倾机会主义分子”攻击“总路线”、“大跃进”、“人民公社”的所谓罪行。10月8至19日,县委召开县、社、大队三级干部会议,上挂下联批判“右倾机会主义分子”,7名干部被点名批判,此后,全县展开反对“右倾机会主义分子”的斗争,出现每会必斗的现象。全县被错误批判斗争的干部429人。由于错误地开展反对“右倾机会主义分子”的斗争,使左倾错误不仅没有得到纠正,而且更加泛滥。

1958年之后由于高指标、高征购、浮夸风和“共产风”盛行,社员生活陷入困境,1959年冬至1960年春,因粮荒、饥饿出现浮肿病及非正常死亡现象,人口大量外流新疆、东北,生产力遭到严重破坏。是时把信阳地区出现的这一问题称为“信阳事件”,定性“民主革命不彻底”,“属于敌我矛盾”。1960年11月,省委派工作组进驻西平,开展“民主补课”运动。11月29日至12月6日,县委召开县、社、大队、生产队四级干部和群众代表会议,传达中共中央、中南局、省委关于“保人保畜,生产渡荒,半日劳动,半日休息,恢复生产,重建家园,整风整社,纯洁组织,端正政策,转变作风”的方针,揭发了西平的问题。12月8日,县、公社建立整风领导小组,代行党政职权,对各单位领导班子“一脚踢”,对在“左”的思想影响下犯有各种不同程度错误的干部统称为“坏蛋”,召开控诉“坏蛋”大会,发动群众彻底揭开“西平的盖子”。集训干部3284人,特训969人。后经查实分批放出,恢复原职的2444人,受党纪处分的112人,判刑的33人。民主补课运动,对于纠正左倾错误,转变干部作风,密切党群关系起到重要作用,但运动初期集训面过大,对集训人员以敌我矛盾对待是不妥的。后经大量思想政治工作和善后工作,基本未留大的后遗症。

贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针 1961年8月,县委根据中共中央制定的关于国民经济“调整、巩固、充实、提高”的方针,制定出《西平县精简职工,压缩城镇非农业人口的方案》,调整机构,精简职工,充实农业生产第一线。县直局、委及二级机构撤销合并6个,71个工业企业调整为40个,至年底,精简国家职工2390人,压缩城镇、农村初中以上学生4765人,社办企业职工2379人,回乡参加农业生产。翌年5月,县委制定《关于继续精简职工,压缩城镇人口方案》,决定县办企业凡能砍掉的坚决砍掉,社办企业除林场、种畜站、兽医站外全部砍掉;小学除城关、杨庄库区、重灾队及穷队外全部转为民办;公社医院除保留出山、郭庄外其余均转为诊所。此后,全县又精简1958年1月1日以后转为商品粮户口的全民所有制职工1500人,集体职工837人,其他1071人。由于贯彻执行调整国民经济的正确方针,国民经济取得明显效果。1962年粮食产量比1961年增长19%。

小四清 1963年10月,县委贯彻中共中央《关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即前十条),开展以“清政治、清思想、清组织、清经济”为中心的社会主义教育运动,在焦庄公社选择4个大队作为“四清”试点。1964年2月,贯彻前“十条”和《关于农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定(草案)》(即后十条),组织工作队到部分大队开展“小四清”运动。是年12月至1965年1月,县委先后召开县、社两级和公社、大队、小队三级干部会议,会上人人放包袱,揭发“四不清”错误,组织退赔兑现。会后,采取分片定点,以点带面的方法全面开展“小四清”运动。全县281个大队,划分63个片,每片选择一个问题较严重的大队为重点,带动附近3-5个大队。县委抽调干部448名,组成63个工作组到各片领导运动。“小四清”运动至“文化大革命”初期停止,全县参加运动的县、社和大小队干部17165人,有14430人作经济退赔,占参加总人数的84%。“小四清”运动对于解决干部作风和经济管理等方面的问题起到一定积极作用,但由于把两类不同性质的矛盾都认定为阶级斗争或者是阶级斗争在党内的反映,使不少基层干部受到不应有的打击,挫伤了广大干部的积极性。

“文化大革命”1966年6月开始的“文化大革命”运动,使县内各项工作受到不同程度的影响和破坏。1976年10月粉碎“四人帮”,“文化大革命”结束。

红卫兵运动:1966年6月,中共中央《五·一六通知》下达后,西平高中和西平一中师生写大字报,批判邓拓、吴晗、廖沫沙。月底,县委向西平高中派驻工作组,领导学校的“文化大革命”。8月,工作组被迫撤出。城乡中小学先后成立“文化革命委员会”,普遍成立“红卫兵”组织,开展破除“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”的破“四旧”活动,许多文物古迹和文史资料被破坏或焚毁,教学秩序被打乱,一部分教师被戴高帽、挂牌子由“红卫兵”监押游街,随之各单位挂牌游街成风。不久开始红卫兵全国大串联。

揪斗“走资派”,夺取党政大权:1966年9月,县委成立“文化革命领导小组”。12月21日,县委在重渠公社召开“通气会”,宣布停止党团活动。至此,全县工厂、机关、商业部门、学校、农村全面开展“文化大革命”,批判“资产阶级反动路线”,揪斗“走资派”,刮起“罢官”风,党政机关瘫痪。1967年1月,在上海“一月风暴”全面夺权的影响下,“西平高中革联”、“一中捍卫军”、“县委机关造反委员会”等群众造反组织于21日夜夺取县党政大权,收公章20余枚。随后,县直属机关和各公社相继被夺权。

派性斗争:运动初期成立的形形色色的群众造反组织,由于观点不同,逐渐形成对立的两派。1967年3月上旬,“红卫兵总部”、“人委文革造委”、“公安局造委”等数十个群众造反组织联合成立县“造反总指挥部”,隶属“河造总”,一度居于优势。4月15日,成立县“抓革命促生产第一线指挥部”。5月4日,西平高中少数派成立“西平高中五四红旗”,同观点的群众造反组织向其靠拢。7月,以“西平高中五四红旗”为主体,成立“西平五四红旗”,隶属“河南二七公社”。25日,解放军8212部队进驻西平“支左”,声明支持“西平五四红旗”,“西造总”解体。“西造总”支持的“抓革命促生产第一线指挥部”自行停止工作。8月16日,“西平五四红旗”借“武装左派”之名胁迫县武装部发给枪支,开始“文攻武卫”,控制全县一切权力。9月23日,重建县“抓革命促生产第一线指挥部”。12月25日成立“西平县革命委员会”(简称县革委),不久,县直属机关、企事业单位和各公社先后成立“革命委员会”或“革命领导小组”,以“五四红旗”为代表的群众造反派参加各级革命委员会的“三结合”。原“西造总”的一些成员指责“五四红旗”一派掌权,“五四红旗”则指责“西造总”是老保翻天。1968年3月28日“西造总”部分成员在电所举办“毛主席著作学习班”,“西平五四红旗”调动数百人围攻电所,两派发生武斗,重伤8人。5月2日县革委个别领导带数百人,乘坐22辆汽车围攻盆尧公社陈老庄,抓“西造总”主要负责人,与当地群众发生武斗,13人受伤。

“三忠于”、“四无限”:1966年8月之后,全县掀起群众性的“学习毛泽东著作”高潮。人人背诵“毛主席语录”和“老三篇”(《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》),唱《东方红》歌和语录歌,后来发展到人人佩戴铝制彩色毛泽东主席像章(时称“纪念章”)、语录牌、“忠”字牌,手持红皮语录本;城镇村庄及各单位团体涂刷大字壁标和语录栏,建“忠”字塔、祝愿台;工前、会前、课前、餐前、起床后和睡觉前要面对毛泽东主席画像行祝愿礼,称“早请示、晚汇报”。礼式为:施礼,“祝毛主席万寿无疆,”唱革命歌,诵语录(时称“最高指示”),呼“三忠于”、“四无限”①颂词。时称“三忠于”、“四无限”活动。这项活动至1969年春停止。

清理阶级队伍:1968年7至8月,先后举办县直局委和教育战线“清理阶级队伍学习班”。312人被误视为“叛徒”、“特务”、“走资派”和“没有改造好的地、富、反、坏、右分子”,受到残酷的批判斗争。

“一打三反”:1970年2月17至21日,县革委召开县、社干部会议,部署“打击现行反革命,反对贪污盗窃,反对投机倒把,反对铺张浪费”的“一打三反”运动。5至8月,集中全县中、小学教师举办“一打三反学习班”,刑讯逼供,残酷斗争,批斗180人,其中被逼自尽4人,揄打致残而死5人,残8人。整个运动乱批乱斗,留下严重的后遗症。所致冤案,于1978年后昭雪。

批林整风和批林批孔:1972年2月5-10日,县委举办三级干部学习班,批判林彪反党集团炮制的《“571工程”纪要》。翌年元月,县委召开批林整风会议,揭发批判林彪及其死党王新的反革命罪行。

1974年2月,县委成立批林批孔办公室,开展批林批孔活动。一些造反派打着“批林批孔”、“评法批儒”的旗号,上下串联,成立跨行业战斗队,提出“批林批孔”要联系西平的实际,要求平反补台,到处揪“孔老二”。是年3月,数十人冲击县委机关,强占办公室,封闭机要室、收发室和档案室,抢走县委的小汽车,扛走县革委的牌子,成立“工农兵批林批孔办公室”,派性斗争再度公开化,县委工作一度瘫痪。

反击“右倾翻案风”:1976年3月,县委传达毛泽东“打招呼的讲话要点”。此后开展批邓、反击“右倾翻案风”,城乡再度出现混乱状态。

拨乱反正,实行经济体制改革“文化大革命”结束后,县委开始清除“左”的思想影响,开展拨乱反正工作,并把工作重点逐步转移到经济建设上来。

“揭、批、查”工作:1977年3月,县委成立清理打砸抢办公室(1978年1月改为揭批“四人帮”清查办公室),4月召开县、社、大队三级干部会议,部署深入揭批“四人帮”搞好“揭、批、查”②工作。要求各单位联系实际,凡与“四人帮”有牵连的人和事,要一桩桩、一件件查清楚。1983年7月,揭、批、查结束,共查处35人。

“右派”改正:1978年11月12日,县委成立摘掉右派分子帽子工作领导小组,下设办公室,开展“右派”改正工作。对全县518名“右派分子”审查后,平反517人,摘帽1人。原是党员的恢复党籍,原有工作的予以安置。对在反右派运动中因“右派言行”被错划为“反社会主义分子”和未戴帽而受到各种处分的人也进行了全面审查,改正355人,原为党员和原有工作的人员,恢复党籍或安置工作。受株连的家属在政治、工作、生活等方面的问题也得到妥善解决。家属由农业户口转为非农业户口的60户,174人。

①“三忠干”即“忠于毛主席,忠于毛泽东思想,忠于毛主席的革命路线”。“四无限”即“无限忠于毛主席,无限热爱毛主席,无限信仰毛主席,无限崇拜毛主席。”

②“揭、批、查”:揭发同“四人帮”篡党阴谋活动有牵连的人和事;批判林彪、“四人帮”篡党夺权和他们的反革命修正主义罪行;查“四人帮”的资产阶级帮派体系。

地、富摘帽:1979年2月,县委成立关于地主、富农分子摘帽问题和地、富子女成分问题领导小组,由公安局负责,对全县7394名地、富分子进行评议、审查,最后有7035人摘掉帽子。

平反冤、假、错案:1978年12月至1979年2月,县委对在冤、假、错案中受迫害的43位干部及受株连的干部、群众和家属子女一律平反,恢复名誉,有关材料一律销毁。同时要求各公社党委、县直属各局委党组对所属单位的冤、假、错案抓紧落实平反。1979年11月建立县委平反领导小组,下设办公室。1980年12月成立县委平反冤、假、错案落实政策办公室。对在中华人民共和国成立后,特别是“文化大革命”以来的案件全面复审,凡属冤、假、错案一律予以平反,至1987年12月,全县共平反4444人。

台胞、台属工作:1978年调查,全县去台人员1025人,在台人员3500人(含二、三代),县内亲属1412户、7500人。在台人员中有军政要员、商人、记者、工程师、教授、学者、企业主、工人、农民等。县委利用各种会议宣传党的对台方针、政策。1981至1985年,为中央人民广播电台对台广播部、福建前线广播电台、中国新闻社和中国建设杂志社提供稿件121篇,采用56篇,宣传祖国建设成就和大陆同胞怀念台湾同胞的骨肉之情,增进台胞对西平的了解;对在政治运动中受到冲击的去台人员亲属的15起冤、假、错案全部平反。去台人员有406名与县内亲属通信汇款,汇款总额44万多元,通信630封。有19人回县探亲,2人在县定居,1人安排郑州工作。

侨务:全县侨居国外者106人,分布于美国、日本、菲律宾、荷兰、新加坡、印度尼西亚和巴西等国。为落实侨务政策,加强与侨胞的联系,1983年3月成立县侨务办公室。1985年9月26日,召开县归侨侨眷第一次代表大会,选举归侨侨眷联合会第一届委员会。1985年7月成立县华侨企业公司。对归侨、侨眷的工作、生活适当照顾,子女就业优先安排。对归侨、侨眷知识分子尊重和信任。至1985年底,有5人加入中国共产党,1人当选为地区侨联常委,3人为县政协委员,4人任二级机构领导人。

工作重点转移:1978年12月,党的十一届三中全会作出“把工作重点转移到社会主义现代化建设上来”的战略决策。县委号召全县人民学习全会精神,充分认识工作重点转移的伟大意义和有利条件。解放思想,开动机器,团结一致,同心同德,巩固和发展安定团结的政治局面,把注意力真正集中到社会主义四个现代化建设上来。翌年4月,县委宣传部发出《继续深入学习和宣传党的十一届三中全会文件的通知》,要求理论联系实际,把经济建设特别是农业搞上去。8月19至23日,县委召开农业工作会议,县委副书记张国义作《全党动员,大干实干,尽快把农业搞上去》的动员报告,讨论粮食丰收规划,交流经验,表彰先进单位。

开展真理标准讨论:1979年9月,县委发出《关于广泛深入开展真理标准讨论的通知》,在全县开展“实践是检验真理的唯一标准”的讨论。打碎了林彪“四人帮”制造的种种精神枷锁,冲破了“两个凡是”①的禁区,对全体党员、干部和群众解放思想,端正党的思想路线,贯彻落实党的十一届三中全会的路线、方针、政策起了重大作用。

实行联产承包责任制:1980年农村普遍推行家庭联产承包责任制。1983年12月,建立县经济联合社,做农业生产的产前、产中、产后的服务工作。1984年2月,县委发出关于继续稳定完善联产承包制文件,提出承包者有经营自主权,并受法律保护。组织千余名干部分赴各乡、镇,宣传、贯彻中共中央(1984)1号文件精神,给农民发放“土地承包使用证”。6月,成立县接待农民进城经营办公室,鼓励农民进城镇经商办企业。是年底,小集镇由原来18个发展到30个,专业市场发展到169个,有5000多户农民进人县城、集镇或赴外地经营第三产业。1985年1月,县委发出《关于落实中央文件精神进一步活跃农村经济的若干意见》,深入进行农村经济体制改革,使农村的产业结构由过去单一的粮食生产,转向农、林、牧、副、渔、工、商、建筑、运输业全面发展。由于农村产业结构发生深刻变化,出现一支农民购销员队伍。为了扩大农村流通领域,活跃农村经济,1986年12月,县委作出《关于保护农民购销员合法权益的试行规定》,召开农民购销员代表会,表彰农民购销员,并成立农民购销员协会。1987年7月,县委、县政府发出《关于进一步深化农村改革的意见》,对完善农村服务体系提出具体意见。年底,有17个乡、91个行政村建立水利服务站,18个乡、211个行政村建立农机、农技、畜牧和农经服务站。

城镇经济体制改革:1984年11月,县委、县政府发出《城镇经济体制改革的意见》,提出改革人事、劳动、工资制度,企业实行厂长(经理)负责制,扩大企业自主权,企业用工普遍推行劳动合同制,实行浮动工资、计件工资,克服平均主义。改革国营企业体制,在国营性质不变,原承担供应任务不变的前提下,实行国家所有,集体经营,照章纳税,自负盈亏的经营方式。