第二章 货币 债券

第一节 货 币

币种 民国以前,县内流通的主要货币是制钱、银元和铜元。民国初年,流通铸有袁世凯、孙中山头象的银元和“船洋”、“站人”、“卧龙”等银元。民国24年(1935),中国银行、中央银行、交通银行(后加中国农民银行)发行的纸币在市场流通,铜元、银元、纸币互相兑换。是年11月规定纸币为法币,禁止银元流通。民国31年,关金券进入县内市场,1元折合法币20元。是年西平县银行发行1元券纸币,俗称“转城票”,同时发行五角、二角五分、一角、五分辅币。之后,仪封、合水等集镇亦大量仿制,总计发行10万元左右。“转城票”开始在县城使用,后流通全县城乡,年余停用,无处兑换,成为废纸。1948年法币崩溃,发行金圆券,1元折合法币300万元,同时强制收兑民间金银。数月后金圆券急剧贬值,西平解放时停止使用。

1948年6月,中州币在中原解放区流通。1949年人民币投入市场,收兑各解放区发行的地方性货币,禁止一切外币、银元在市场流通。1955年发行新人民币,以1元折旧人民币1万元收兑。1957年12月,发行五分、二分、一分3种金属币。1964年收回苏联代印的三元、五元、十元3种钞票。1980年,发行一元、五角、二角、一角4种金属币,但流通量甚少,多为私人收藏。1985年,市场流通的人民币有十元、五元、二元、一元、五角、二角、一角、五分、二分、一分纸币和五分、二分、一分金属币。

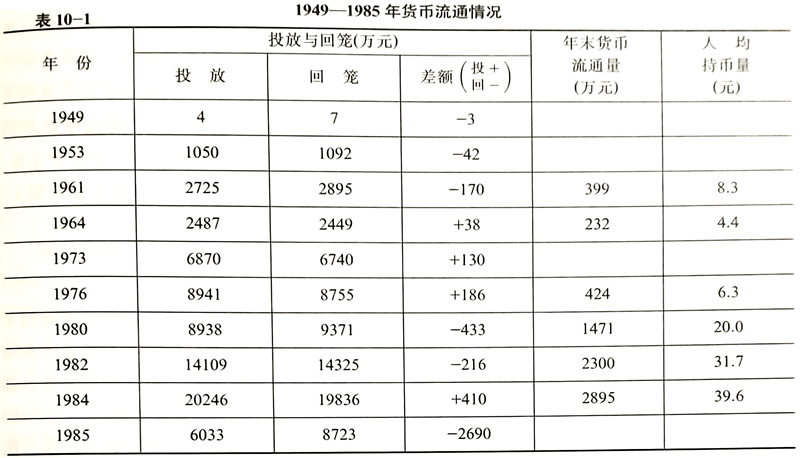

货币流通 中华人民共和国成立后,银行现金投放与回笼除1964、1973、1976、1977、1981和1984年为投差(投放大于回笼)外,大部分年份为回差。1949-1985年,共投放现金18.3亿多元,回笼现金19.1亿多元,回差额8474万元。1978年后,由于商品经济的发展,市场货币流通量逐年增加。1984年末,市场货币流通量2895万元,比1980年增长近1倍,比1964年增长11.5倍;全县人均持币量39.6元,比1980年增长98%,比1964年增长8倍。

第二节 债 券

公债 民国16年(1927),河南省发行地方公债,西平派募额7.5万元。民国20年,河南省发行善后公债300万元,西平派募额8000元,如数完成。

1950年发行人民胜利折实公债,全县完成5.5万分(每分折合新人民币1.4元),超额10.07%完成分配任务。公债分5年作5次偿还,年息5厘。1954-1958年,连续5年发行国家经济建设公债,全县共完成78.45万元,占任务的99.6%。除1954年发行的分8年偿还外,其余均分10年偿还。

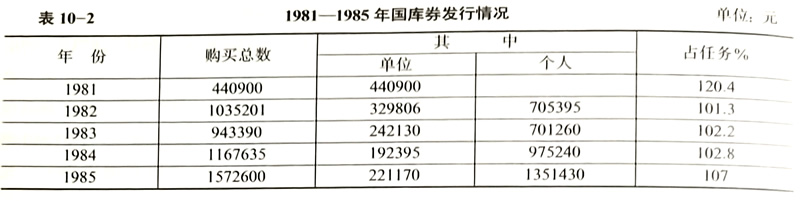

国库券 1981年起,发行中华人民共和国国库券。开始主要在单位发行。1982年后,个人认购份额增加。1981-1985年,全县共推销国库券515.97万元,占分配任务的104.9%,其中单位购买142.64万元,个人购买373.33万元。1981-1984年,单位购买的年息4%,个人购买的8%,自发行后第六年起分5年偿还。1985年,单位购买的年息5%,个人购买的9%,发行后第六年还本付息。