第三章 老王坡滞洪区

第一节 施 工

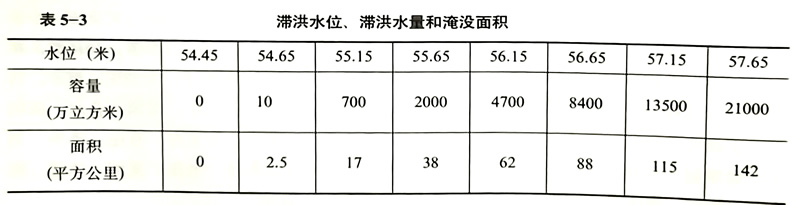

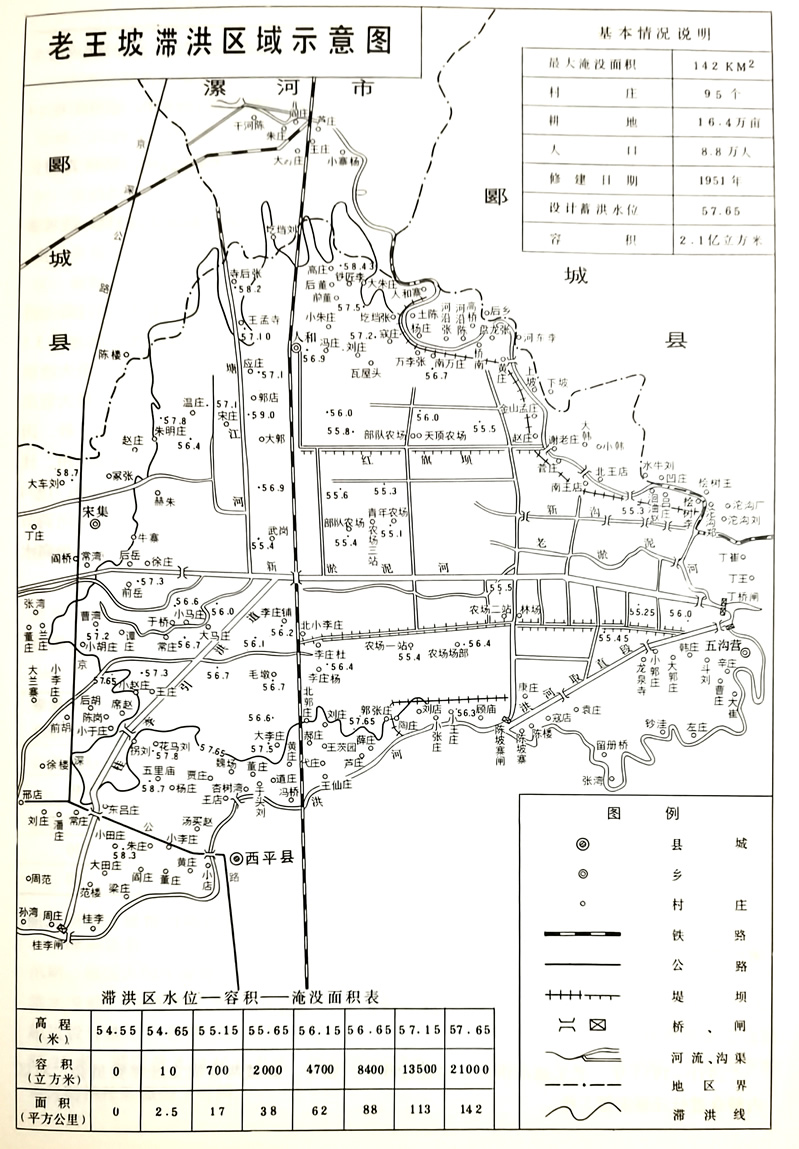

老王坡滞洪区是中华人民共和国建立初期兴建的大型洼地滞洪区。位于县境东北部,洼地中心距县城7.5公里。老王坡是历史上著名的洼地,古为湖泊,明嘉靖后,逐渐被北汝河水淤积,成为沼泽。本世纪50年代,还是“夏秋水汪汪,冬季白莽莽,春季水草生,年年闹粮荒”之地。区内每遇大雨,洪河、澧河之水漫堤入坡,洪水不仅席卷坡区,还东流淹没商水、项城两县大片农田,造成严重水灾。为防洪水泛滥,减轻洪涝灾害,在治淮初期,将此洼地择为滞洪区。滞洪区范围:北依乾河南堤,南邻洪河北堤,东至东大堤,西以自然高地为界,蓄水面积142平方公里,最高滞洪水位(高程)57.65米,相应滞容量2.1亿立方米,淹没耕地14.5万亩。

老王坡滞洪区工程于1950年春筹建,同年11月开工。主要工程项目有:东大堤,长848米,土方2.5万立方米,乾河堤培修加固,长1560米,土方1.1万立方米;桂李引洪堤长3.6公里,土方34.4万立方米;村庄围堤73处,土方19.2万立方米;滞洪区内排水沟疏浚11公里,土方35.3万立方米;新建和整修排水涵闸5座。以上工程累计土方92.5万立方米。施工任务由西平、郾城、舞阳3县承担。1951年6月完成土方任务,11月建成泄水闸,至此老王坡滞洪区基本建成。

滞洪区工程通过运用,不断进行扩建、续建,逐步加固完善。到1984年,已有工程14处,累计完成土石方680万立方米。主要工程项目有:

滞洪堤:全长31.5公里。其中乾河堤长12公里,东大坝长0.85公里,洪河北堤长18.7公里。

引洪堤:全长13.5公里。其中桂李引洪堤由初建时的3.6公里扩展到11公里;陈坡寨引洪堤长2.5公里。

村庄围堤:73个,长48.3公里。

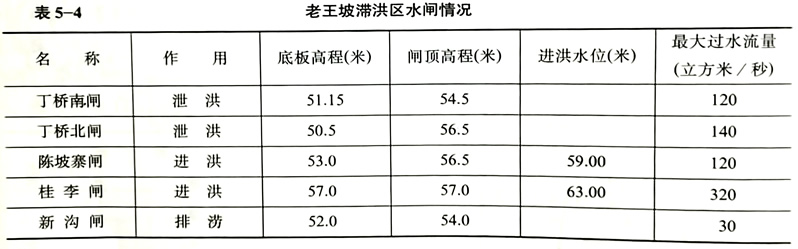

进、泄洪闸6座:桂李进洪闸,钢板弧型闸门,3孔,每孔高4米,宽10米,最大进洪量300立方米/秒。陈坡寨进洪闸,钢丝网水泥面板闸门,4孔,每孔宽3米,高3.5米,最大进洪量120立方米/秒。丁桥南闸,木闸门,3孔,每孔宽3米,高3米,最大泄洪量120立方米/秒。丁桥北闸,钢丝网平板闸门,3孔,每孔宽5.5米,高6米,最大泄洪量240立方米/秒。新沟排涝闸,木制闸门,每孔宽2米,设计排水量30立方米/秒。因西平、郾城两县排水经常引起纠纷,经省水利厅批准,于1970年汛后封闸,停止使用。桂李引洪道吕庄浮体闸,由省水利厅设计,西平县负责组织施工,是一座科学试验性闸。1974年夏开工,1978年完工,共有塑料闸门10孔,每孔宽3米,高3.2米,由两端放水闸调节闸前水位,闸门浮起或落下,起拦水作用,即引洪河之水至引洪道后,由本闸拦蓄,抬高水位,灌溉农田。

在丁桥南闸,还兴建水电站1座,安装冲击式水轮发电机1台,容量40千瓦。

1969年冬,洪河(陈坡寨至五沟营段)裁弯取直后,一部分蓄洪区被划在洪河以南,缩小蓄洪面积12.9平方公里,减少蓄洪量1300万立方米。

第二节 迁 赔

1951-1953年,老王坡滞洪区在兴建过程中,西平、郾城两县成立迁移委员会,对区内群众进行迁移安置工作。

迁移安置范围以高程线确定。高程在57.15-57.65米的不迁,只修围庄堤;56.65-57.15米之间的村庄27个,2700户,13000人迁移。其中郾城县17个村庄,1700户,8000人,西平县10个村,1000户,5000人。工程建成后,应迁村庄由于筑了村庄围堤,未整村迁移,只动员一部分住户迁到甘肃、青海、新疆等省、自治区。外迁经费随人一次发给,内迁户,只作土地调整和赔偿房屋拆迁费。两县实际迁移1649户,8200人,拆房屋6000间,按照政策,全面做了赔偿和安置。

土地征购和赔偿,按滞洪淹没情况而定,在滞洪高程线55.45米以下的土地有3.5万亩,全部征收,每亩征收价40-50元;高程在55.45-57.65米之间的土地为“一水一麦”区,面积11.5万亩,汛期蓄水,汛后耕种,保证一麦。如遇特大洪水,不能及时播种,绝收或大幅度减产时,根据土质、产量按地亩给予三分之一或二分之一的赔偿。

青苗赔偿及坟墓迁移等也按政策规定,给以解决。

第三节 管 理

滞洪区工程初建时,由许昌专区与信阳专区治淮指挥部共同组织施工。1953年省设立老王坡涵闸工务所,属省辖机构,配备工作人员63人,所长周焕堂。设政工、工程、财务、办公室等科室。1954年2月经河南省人民政府批准,原属郾城县的五沟营、人和及宋集等84个村庄、集镇划归西平县。从此,老王坡滞洪区全划入西平县境。

1955年春,省政府将滞洪区工程移交信阳专区,管理机构由工务所改为老王坡涵闸管理所,职工15人,负责人杨世学。1958年6月,滞洪区工程交西平县管理,人员调配由县负责。杨庄水库建成后,老王坡不再滞洪,机构撤消,区内工程由杨庄水库管理局兼管。1962年5月,杨庄水库废除后,老王坡滞洪区在汛期重新滞洪。杨庄水库管理局全体职工和机关搬往五沟营丁桥,恢复老王坡工程管理所,人员机构均属省编制。负责人孙学文、卫革新、刘冠英,职工40余人。1964-1969年孙步均主持工作。1970年以后,老王坡管理所合并到县水利局,为二级机构,先后有康德美、赵群才负责所内工作,直到1985年。

老王坡管理所全体职工在管理工程的同时,从1980年起,发展多种经营,开展榨油、磨面、木业等副业生产,每年平均收入1.5-2万元,1983年,全所有固定资金185万元。

第四节 运 用

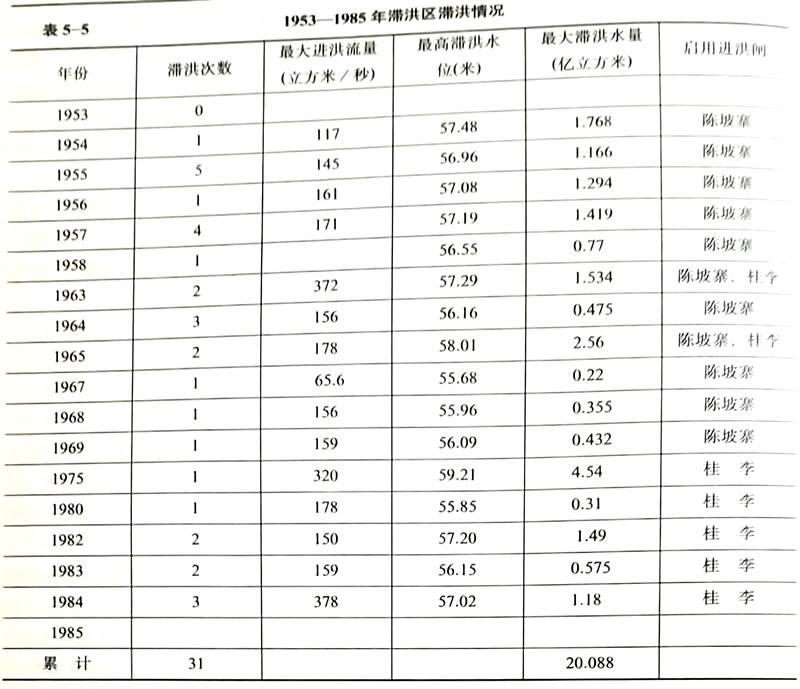

滞洪区自1953-1985年,先后滞洪31次,累计滞洪量20.088亿立方米,为洪河安渡汛期,保证人民生命财产安全,减轻上下游洪涝灾害,起了重要作用。区内工程经受了多次洪水考验。1965年7月20日,老王坡滞洪水位达到58.01米,相应滞洪量2.56亿立方米,超过设计能力,各项工程未出现问题;1975年8月特大洪水期间,老王坡滞洪水位达到59.21米,滞洪量4.54亿立方米,滞洪量超过原设计1倍以上,最后虽被冲垮,但却为下游地区防汛抢险赢得了时间。