第二章 兵役

第一节 募兵 征兵

募兵 清代至民国24年(1935)。实行募兵制,军事集团竞相差员来西平树旗招兵。从军者多系贫困交加生活无着,或惹事闯祸无法存身乡里的青壮年男子。

征兵 民国25年,县政府根据国民政府所颁兵役法,开始实行征兵制。初,在青壮年男子中分为甲(18-25岁)、乙(25-45岁)两级壮丁预备役,分别登册。孤子、残废者和高中学生免征,初中以下在校学生缓征。征时抽签挑选。中签应征者多系贫家青年;权贵名门买通官府弄权作弊,其子弟从军者甚少。26年后,烽火连天,灾荒连年,青壮年一是为留家谋求家人生计,二是服兵役人身受摧残,性命无保障,均不愿从军,便设法逃避兵役。如32年,省政府向西平分派壮丁4362名,实交2716名。因屡次完不成征派任务,催征差役到处抓捕青壮年男子,时称“抓壮丁”。一旦抓到壮丁,即绳捆索绑关押当地政府机关,尔后上交师管区补充国民党军队兵员,如逃兵被捕,即遭毒打,甚至枪杀。34年以后,县政府军事机构专事征兵,抓壮丁尤甚,贫家青壮年常躲避外乡,有些人家因此田园荒芜,生活日益窘困。31-36年,全县共抓壮丁25084名,其中贫穷户青壮年25074名。被抓青壮年中,7960人死于异乡;4118人下落不明;因抓走后家人含恨自尽的968人,哭瞎眼睛的21人;家破人亡的572户。第二节 志愿兵义务兵志愿兵 自解放至1954年,实行志愿兵役制。1950年,广大青壮年基于爱国主义和国际主义热情,志愿报名入伍,参加“抗美援朝保家卫国”战争。当时,出现74起妻送夫,113起父母送儿子和兄弟相争、兄妹相送参军的动人事迹。1948-1954年,全县人伍2380名青壮年,其中476人荣立战功,411人为国捐躯。

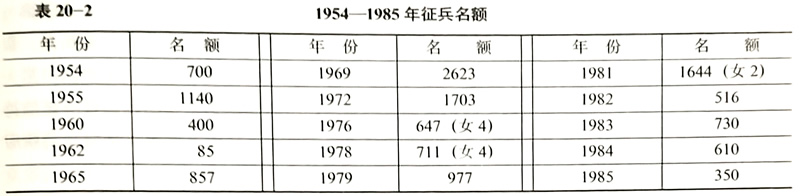

义务兵 1954年冬试行义务兵役制,在西平首次征集义务兵700名,1955年全国实行义务兵役制、在西平征兵1140名。自1956年开始,根据有关规定,对报名应征青年在政洽、思想、体格等方面要求日益严格。每年报名者是应征人数的十几倍,乃至数十倍。应征青年入伍时,披红戴花,彩车送接,干部、邻里、亲人、学生列队夹道欢送。1955-1985年、全县参军青年19493名,其中42人在战斗或执勤中为国家为人民献出生命。