第七章 饮食 服务

第一节 饮食业

民国时期,西平的饮食业多数是夫妻、父子开办的饭店或饭摊。乡间大集镇通常有饭店5-7家,小镇二三家。经营者多属无地少地农民或破产工商业者。除仪封、出山2镇专设有茶馆、菜馆、酒肆外,其余均为饭铺和面食摊,经营面条、水饺、油条、馒头、烧饼、杂烩等。民国15年(1926)后,县城饭店有东街光明楼,南街玉合楼,西平饭店,西街一条龙、天一方、一分利、桃园春、怡仙亭等8家。经营人员73名,资金5000(银元)元,年营业收入11.5万银元。经营水煎包、荤菜和面食品等。光明楼、一条龙、天一方3家可承包筵席。饮食摊贩以回民为多,销售大众饭菜,就餐者多属过路商贩。民国34年,县城共有饮食店铺20个110人,饭摊60户96人。

中华人民共和国成立后,部分饮食业经营者务农。到1953年,县城有饮食店45家,经营人员90名,乡村集镇共有饮食店136个221人,摊食贩多归田园。1956年,县城饮食业经社会主义改造,转为公私合营,开设8个饭店。1958年,由公私合营又转为国营企业,设5个国营食堂(饭店)。乡间,各基层供销社办营业食堂,出售馒头、油条、荤菜、素菜等,所需粮、油、肉等,均由粮食、外贸等部门按计划售给。就餐者既付现金,又付粮票。

1964年县城有国营食堂5户,集体性饮食业4户,乡村集镇有合作饮食业32户,全县共41户116人。

“文化大革命”中,饮食业个体户匿迹,国营食堂、合作饭店,出售食品单调,常年亏损。

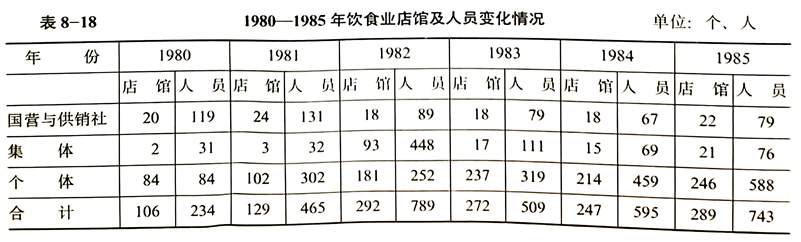

1978年以后,个体饮食业兴起,发展很快,竞争力较强。1983年,全县个体饮食业发展到237户。在竞争中,国营饮食业于1980年7月,试行“任务包干,全奖全罚”制度,9月改行“利润包干,超额分成”制度。供销社和其他集体单位所办的营业食堂也广开销售门路,改善经营作风。1985年全县有饮食店289个,从业者743人。县城主要营业食堂(饭店)10个,先后实行经济承包责任制。有多人联合承包,也有个人承包的,按承包合同经营自主。饮食服务公司月提取承包金计2500元。经营形势日趋好转。

附:风味小吃

馓子 明朝初年,县境始兴馓子业。

西平馓子咸香酥脆,开水冲泡加入适量葱丝、姜粉、食醋、味精、小磨油、辣椒粉等调味品,柔韧清香;干吃酥香味美。

县内制作馓子有名气的是权寨王炳彦和盆尧乡汕坊陈村陈西源。王家馓子条细心实,把长均匀,质地干硬,久储不软。陈家馓子条粗把短,随泡随服适于快餐。

如今馓子制作业已扩大到全县18个乡镇,汕坊陈村300户村民几乎全部经营馓子业,其中50户分别进入西平、上蔡、郾城等县城和漯河市,开设馓子店。城关镇、城郊乡粮店于1980年后在县城陆续办起10多个馓子制作销售点。

热豆腐 热豆腐即以适量生石膏粉兑入沸腾豆汁,经反应形成块状豆腐脑(当地俗称鸡头豆腐脑),再经挤压排浆后而成。它和菜用豆腐制作过程相同,只是豆汁煮熬兑入生石膏粉后,搅拌时间较短。制成后切块添加咸味糊状辣椒、芝麻、大茴、香椿叶混合调料,调拌后食用,咸香麻辣,鲜嫩可口。

热豆腐制作销售遍及全县城乡,村村镇镇,几乎都设有小作坊。除麦秋农忙季节和暑天外,其余均属旺季。城郊乡汤买赵村300多户,其中60户经营热豆腐,平均日出售1500公斤。

豆腐脑 豆腐脑系沸腾豆汁与适量熟石膏粉反应制成。以白糖调拌饮用,消渴、祛热、提神、补身。

西平豆腐脑历时已久,清代及民国时期已成为当地风味小吃。在集市、庙会上均有销售者。

制作豆腐脑较有名的是县城北街崔家。崔西岭自民国30年(1941)开始制作销售豆腐脑,经多年实践,摸索出一套独特熟练的制作技术,所制豆腐脑不涩不酸,甜香爽口。其技术已传授后世。饮用者多以烧饼、火烧、油条或炸糖饼搭配食用,以代早点。

吕氏罐饺子 县城南街,吕氏罐饺已沿传4代,历时100多年,在县享有较高声誉。

吕家制作饺子,配料严格,技术独到。饺馅系以11公斤羊肉、10公斤大葱、20公斤豆腐、15公斤萝卜,经分别处理后切碎混合,并以250克五香粉、1.25公斤小磨油、750克酱油调拌而成。搭配以35公斤面粉。平均0.5公斤面粉包制75个饺子。煮饺用水沸腾后拌以少许精粉,使之呈稀乳状。饺子入锅煮沸2次,就汤添加适量食盐、味精、辣椒面,并掺混以油炸馅丸,置入罐内久泡不烂,味美色艳,食之筋香可口。

第二节 服务业

旅社 清代和民国初年,秦晋商人在县城、五沟营、仪封设有“山陕会馆”,食宿兼营。火车站附近设有粮油货栈供客商食宿。比较大的旅馆是公兴存、鎏万顺、元丰、联成、大通、永丰、青记、慎记,客商常食宿于此。县城干店12处,各集镇1-3处,均附属于饭店,供路人、小商贩住宿,收饭钱、租被金,不收住店费。

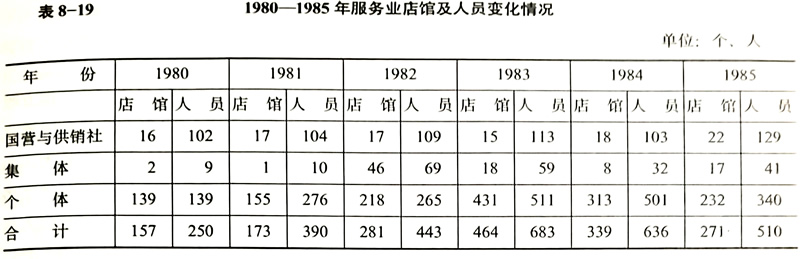

中华人民共和国成立后,部分集镇干店停业。1956年,全部停业。县城干店、客栈经整顿后并为合作服务社,设合作旅社1所、干店2处。1958年,服务社转为国营,1961年9月,又从国营企业中分离出来,仍为合作服务社,开设旅社1所,嗣后渐有发展。中共十一届三中全会后,随着经济的活跃,旅社发展较快。1985年,县城有较大旅社(馆)4所,即服务楼、南关旅社、中心旅社、车站旅社,有小型旅店(馆)7处,另有县委机关招待所1家,全部使用,可以同时接待旅客1156名。

浴池 民国15年(1926)县内始有营业浴池,之后,在县城先后开业者有新洞天、山春泉、义聚泉3家,从业者16人。中华人民共和国成立初期,仅有北街1家,1962年开始有所发展。到1985年全县增加到5家,其中国营1家,集体2家,个体3家。较大浴池有3家。

工人浴池:1962年由县总工会负责集资兴建。1963年开业,建筑面积343.13平方米,其中楼房门面99.18平方米,更衣室168平方米,锅炉、浴房175.95平方米。晾榻百余张。1971年,分设男女洗澡间、更衣室,男凉榻70余张,女凉榻30余张。1984年春停业。

搬运站浴池:1959年搬运站改造老房舍,建简易浴池,设凉位30个,供本单位人员沐浴。1962年,开始对外营业,年营业额5000元左右。1970年,浴池更新,在原浴池西建新浴池,各种设施占地267平方米,澡池30平方米,76张凉榻。1985年年营业额1.43万元。

西平浴池:由县财政投资兴建,在菜市街路南,1984年2月21日开业。建筑面积924平方米,男浴区有群浴大池1个,单浴盆8个,凉榻108张;女浴区有群浴大池1个,单浴盆8个,凉位88个。男女更衣室均有暖气装置,年营业额5.8万元。

照相 民国年间,县城先后有谢子和、肖祥玉、刘寿亭等照相馆。1949年全县共有5家,以后陆续增至8家。1956年转入服务社,在南街设照相馆,1958年转为国营。1985年,县城照相馆5家,乡下14家,计19家,其中国营、集体各2家,个体15家。县城较大照相馆有两家。

国营南街照相馆:1956年开业。1985年兼摄黑白、彩色照片,年收入2.6万元。

国营东街照相馆:在东街路南,1985年由南街照相馆析出后开业。兼拍黑白、彩色照片,年收入1.9万元。

1985年实行经济承包责任制以后,两个国营照相馆均按总收入的20%向服务公司缴纳承包提留金。

理发 西平理发业向以父子、兄弟、师徒合伙包庄,即按村中12岁以上男性统计入包人员,麦秋两季收粮作为理发手工费,农村沿袭至今。民国27年,县城有仁记、文记、孔记、冬文、白玫瑰、郭记、祥记、阎记等8家理发店,民国34年减为7家。1949-1953年,增至9家。1956年理发业转入服务合作社,当时共38人,分设3个店。1958年转为国营企业,人员、规模渐有发展。1961年9月,从国营中退出18人,另设理发店,属集体性企业。

1985年县城设有理发店7处,其中国营6处,集体1处,均实行经济承包责任制,一店承包人数多者10名,少者3名。每月收入,除去税金、承包定金等费用外,余金按劳分配。