第四章 民国政府及参议会

第一节 县政府

民国初年,县政权机关为县署,址在城内西街路北,主事者为县知事。内设公款局、建设局、林务局、劝学所、司法处、承审局及看守所等机构。民国16年(1927)8月改县署为县政府,县知事为县长,公款局为财政局,劝学所为教育局。

民国21年除保留教育局外,改局为科,设第一科(管内政、民事)、第二科(管财政)、第三科(管建设)。民国22年增设承审局。民国24年承审局改司法处,增设军法处特务秘书。民国27年改一、二、三科为民政科,另设财政科、建设科、教育科、粮政科、兵役科、司法处、军法处和秘书室。民国30年增设秘书室、庶务室、会计室和书记处,粮政科专管军粮,下设8个仓库,改教育局为教育科。各科、室、处设科长、主任或书记长。民国36年县政府设民政科、财政科、建设科、教育科、兵役科、司法处和军法处。

县政府除设科、室、处等机构外,还专设许多独立行政机构,最大的是财政税收机关。

民国时期县政府的基层机构是区、乡、保、甲。区、乡公所是县政府的派出机关,不是一级政府。区公所设正、副区长各1人,文牍、书记各1人。分民政、文化、经济、户籍、兵役5股,股设股长、股员各1人。区队副1人(区长兼任区队长),警卫30-50人。每乡设正、副乡长各1人,民政干事、文化干事、警卫、干事和书记各1人。乡队长1人,警卫15-30人。保设保长、保干事、保队副、保丁各1人。甲设甲长1人。

第二节 县参议会

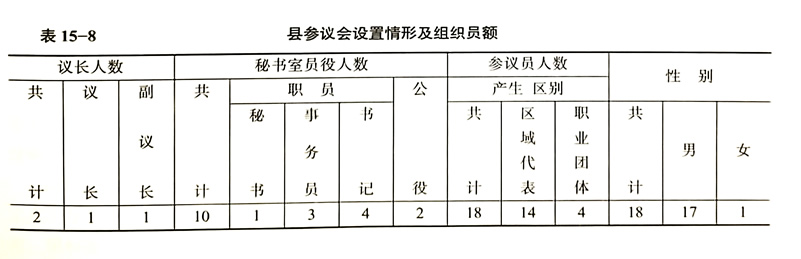

民国34年(1945)12月28日,参议会成立,议长高庆安(字子磐),副议长陈翰五,秘书杨毅。参议员16人,其中男议员15人,女议员1人。代表14个乡镇。

第三节 民国时期的选举

基层选举 民国35年(1946)春,全县乡、镇开展选举工作。选举日期公布后,各地乡绅四处活动,走亲探友,结帮拉票。泥河乡罗庄乡绅王文庵自恃在县银行任职,且依仗其族人王咨经任县教育局长之权势,在县城备盛馔4桌,筹划竞选。丁庄乡绅范永庆则依仗其好友张石青在汤恩伯部任政治处处长之势力,在张湾设筵4桌,召集亲朋故旧,准备竞选。至选举日,王、范二人在董桥各设盛筵。一方用银镶杯箸。一方用金边碗盘,“招待”选民。经过激烈竞争,王文庵终因后台不硬而败北,范永庆当选为泥河乡乡长。

县级选举 民国时期,西平的选举方法多种多样。在北伐战争胜利后的一次选举中,有贿选的,也有强迫投票的。曾任西北区团总的刘翠甫,在县城把参选人员软禁起来,强迫按指定的名字投票,人称“绑票式”选举。

民国36年春,选举国大代表时,一为陈泮岭,一为栗振簧。届时,选举由县派人到乡(镇)公所监选。监选人同乡(镇)长一起,选定几个填票员按指定的名字填票,选民根本不知道被选者的姓名。结果陈泮岭获胜。

民国37年春,选举立法院委员。竞选人分两派,一派是丁汉三,一派是刘景健。选举时由刘的母亲出面设筵招待乡(镇)长,由其亲信吴高明在筵席上讲话。结果14个乡(镇)长即代表全县选民选举刘景健为立法委员。

附:日伪政权

民国33年(1944),日军第二次侵占西平。是年5月(农历4月),在国民党西平县党部院内成立县维持会。会长吴旭升,秘书杨绍禹,职员若干人。7月,驻西平日军军政指导官松木撤吴旭升职,委任李佑文为维持会长,维持会内设秘书室、什务股、民政股、财政股、经济股、文教股、交通股、宣传股、传令队等机构。9、10月间,维持会迁原县政府院内改设为秘书室、书记处、民政科、财政科、建设科、教育科、田粮处、承审室、政警队、税务局、警察局。

县维持会隶属侵华日军驻西平军政部。军政部指导官松木,李增寿任秘书,周大年、姚敬华任翻译官,办事员2人,军政部直接掌管日伪武装军政情报。

民国34年8月,日本侵略者无条件投降,县维持会瓦解。