第四章 体 育

第一节 群众体育

农民体育 民国年间,农村体育活动主要是武术、摔跤等传统体育。解放后,随着物质文化生活的提高和知识青年的增多,球类和田径项目逐渐在农村开展。1968年农村开展篮球运动,部分大队成立篮球队,修建篮球场,社与社、队与队经常举行比赛。较活跃的球队有师灵公社王寨,城郊公社大李、邵庄,谭店公社关桥,二郎公社二郎,出山公社出山,杨庄公社仪封等大队篮球队。1970年以影响生产为由,大队篮球场全部拆除。1973年农村体育活动又逐步兴起。权寨公社大刘堂大队作为全县试点,在各生产队建篮球场、沙坑、爬杆等。师灵公社朱庄大队建有灯光球场。1980年后,农村体育活动减少,仅有个别社队坚持开展活动。城郊乡大李村有篮球场、兵乓球室、象棋室、单杠等,农闲时经常进行各种比赛。1984年,大李村派篮球队参加驻马店地区农民运动会,被省体育运动委员会授予“农民青年之家”称号。是年12月28日,县举办首届农民运动会,历时7天,18个乡(镇)均派代表队参加,运动员近千人。竞赛项目有篮球、田径、中国象棋、拔河、武术表演等。杨美玲获铅球、铁饼、标枪三项第一名,代表驻马店地区参加省农民运动会,获手榴弹第二名。

职工体育 民国初年,球类和田径等运动项目逐步在县内开展,民国35年(1946),县城学校教职工自发组织“就这篮球队”,屡败当地驻军,对职工体育活动起了一定的推动作用。中华人民共和国成立初期,县政府院内修建篮球场和兵乓球室,县领导带头参加体育活动。党政机关、企事业单位纷纷组织篮球队、兵乓球队,工人俱乐部每星期六组织体育比赛,节日期间举办职工运动会。50年代,县篮球代表队多次在地区比赛中夺魁,并两次代表地区参加省篮球运动会。60年代初,体育活动处于低潮期。1970年后,职工体育渐趋活跃,节日期间经常举行职工篮球、兵乓球和中国象棋比赛,参加队一般在15个左右。农机修造厂女子篮球队,1980年11月代表驻马店地区参加在平顶山举行的全省职工篮球运动会。1980年之后,职工体育活动逐渐减少,1984年“五一节”举办的县篮球、兵乓球比赛,仅有7个队参加篮球比赛,6人参加兵乓球比赛,且水平也不如前。

随着离退休职工的增加,有组织的老年人体育活动逐步开展,1979年在工人文化宫建立老年人太极拳辅导站,学员50多人,年龄最大者70岁。1984年元月,成立老年人体育协会,开展太极拳、保健操、气功等运动项目。

附:武术活动

清朝和民国时期,境内武术活动活跃,拳术有广泛的群众基础。主要拳术种类有洪拳、形意拳、八卦拳、八极拳等。清光绪年间,权寨乡小张庄仅儿十户人家,习武者达30多人。驰名者张子义,人称“铁腿张子义”,曾先后在漯河、西平、驻马店任武术教练,一生授徒数百人。清末,芦庙乡张崔吴村邓老八创办武学。老八原名金波,生于咸丰六年(1856),自幼喜武,一生授徒甚多,其徒赵德刚、史桂弯分别在县试和汝宁府会试中夺魁。盆尧乡洪港康朝选为洪拳传人,民国20和22年(1931和1933)先后在开封和南京打擂,均获第二名。民国22-25年间,不少乡村有练武场,学校设国术课。武术活动较活跃的有城郊乡王司庄、汤买赵,五沟营乡斗刘、龙泉寺,盆尧乡陈庄、洪港等。民国22年在县城西后街建国术馆,栗陶初任馆长,赵彦亭任教练,每年招生80名,以学拳术为主,民国25年,国术馆陈乃积、王德新赴开封参加比赛,陈获银盾1枚。民国33年日军犯境,国术馆关闭。解放后,练拳习武者渐少,60年代末始有恢复。1973年汤买赵学校把武术列入体育教学课程。进入80年代,青少年喜爱武术者渐多。1984年县举办两期武术训练班,训练学员100多人次。

第二节 学校体育

体育课 清末县内小学堂和民国初年小学校中已开设体操课,后改为体育课。之后,球类和田径活动逐步在学校开展,足球运动尤为普遍。30年代,中学和完全小学均聘有专职体育教师,有体育器材和运动场地。中华人民共和国成立后,体育课仍然列入正规教学计划。中、小学每周设两节体育课,学习体育运动的基本知识和技能,同时达到锻炼身体的目的。此外,还有早操、课间操和自由活动,学生每天有1小时锻炼身体的时间。

劳卫制与达标 1954年,国家在各级学校推行“准备劳动与卫国体育制度”,简称“劳卫制”。1975年改为“国家体育锻炼标准”,简称“达标”。1978年县内参加达标活动的有14所中学和2所小学,共3856人,其中男生2404人、女生1452人;达到运动标准的有1366人,占参加人数的35.4%,其中男生1063人,占44.2%,女生303人,占20.9%。1979年被驻马店地区评为达标先进县。之后,参加达标活动的学校逐年增多,达标率不断上升。1980-1985年,杨庄高中多次被评为省达标先进学校,西平高中、西平完中、五沟营高中、出山高中、师灵初中、城关南街小学、县实验小学多次被评为地区达标先进学校。

运动队 民国时期,县内球类和田径活动开展后,大多数学校组建有校队、班队,经常开展校与校、班与班之间的体育竞赛。解放后,大多数中学和部分小学组织有一定运动专长的学生成立运动队,利用课余时间或假期进行训练。杨庄高中、西平高中、西平完中和出山、人和、师灵等中学运动队经常坚持训练,在县召开的运动会上多次获得好名次。1982-1985年西平高中运动队连续四年在县级篮球、田径比赛中夺冠;1984年作为县基层队参加驻马店地区田径运动会,获团体总分第三名。杨庄高中运动队1981年代表县基层队参加地区篮球运动会,获第二名。城关镇回民中学运动队射击队员1978-1983年4次作为县代表队主力参加驻马店地区运动会,均获射击团体总分第一名。1978-1985年,全县有12名运动队队员被大中专体育院校录取。

师资培训 县内中小学体育师资一直存在量少质差的现象,远未满足体育教学的需要。1973年暑假,体委和文教局联合举办体育教师培训班,课程有篮球、乒乓球、排球、田径、体操和体育理论等,历时40天,培训学员270人。全县中小学均配有专职体育教师。1982年整顿民办教师时,大部分民办体育教师因文化素质差被清退。此后虽举办多次培训班,并派人参加省和地区体育短训班培训,教师素质有所提高,但体育师资缺乏现象仍严重存在。1985年,全县体育教师仅98人,且分布不均,农村小学和大部分中学无专职体育教师。

第三节 体育比赛

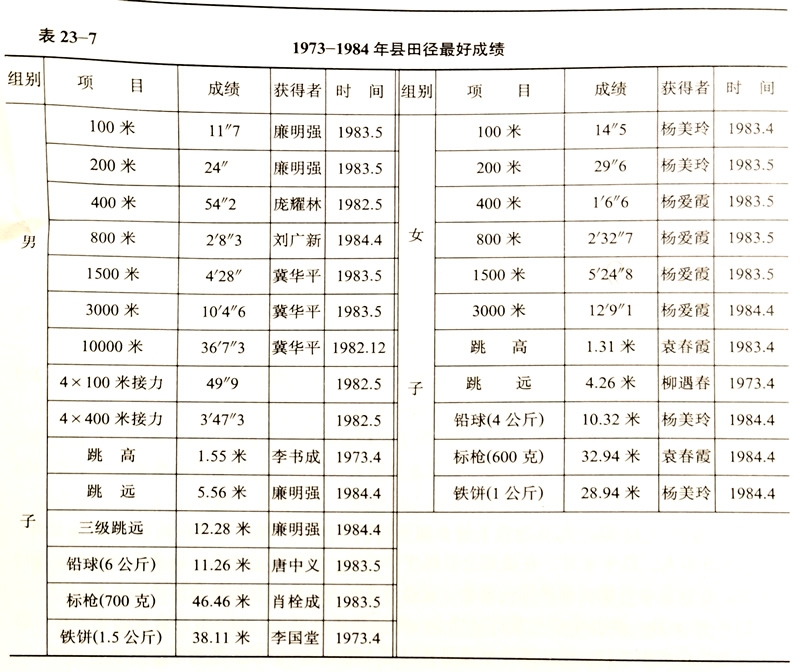

民国28年(1939),县举办“国民体育检阅大会”,竞赛项目有篮球、排球、田径等。中华人民共和国成立后,西平除个别年份外,每年举办300人以上的运动会2-3次,节假日举行各种体育比赛。县代表队多次在地区比赛中取得好成绩。1980-1985年,县举办各种运动会26次,参加人数1万余人次。1985年,全县有二级裁判员6人,二级运动员3人。

省级比赛 1957年7月,县组建12人代表队参加在郑州举行的河南省田径运动会。张银海获10000米和5000米两项第三名。

1958年,县男子篮球队代表信阳地区参加在新乡举行的全省丙级篮球运动会。

1959年,县男、女篮球队代表信阳地区参加在漯河举行的全省丙级篮球运动会。

地区级比赛 1958年,县男子篮球队参加信阳地区篮球运动会,获全区第一名。是年,在西平举办的淮北5县(上蔡、新蔡、汝南、遂平、西平)篮球运动会上,县男子篮球队获第一名。

1959年,县男、女篮球队参加信阳地区篮球运动会,均获第一名。

1962年7月,信阳地区委托西平县举办全区男子排球赛,县排球队获第一名。

1964年,县组建体育代表团参加信阳地区第二届田径运动会,获田径团体总分第一名。

1965年,县代表队参加驻马店地区篮球、排球、乒乓球运动会,获男子篮球第四名,男子排球第二名。

1968年7月,驻马店地区委托西平举办全区青少年乒乓球运动会,县代表队获男子单打第二名,女子单打、双打两项第一名。

1972年,在西平举办驻马店地区中学生篮球运动会,运动员240余人,县男子篮球队获全区第二名。

1973年,在西平县杨庄高中举办驻马店地区中小学生田径运动会,运动员300余人,县代表队获团体总分第四名。

1974年7月,县代表队参加驻马店地区第一届运动会,获男、女篮球两项第三名,田径团体总分第四名,中国象棋个人第四名。

1978年,县代表队参加驻马店地区第二届运动会,参加项目有篮球、田径、射击、中国象棋、武术表演等。获男、女篮球两项第四名,田径团体总分第三名,射击团体总分第一名。

1979年6月,县代表队参加驻马店地区中小学生运动会。获小学乙组男子100米、男子跳远两项第一名,小学甲组男子跳远、女子400米两项第一名,初中组男子200米、400米、800米、4x100米接力四项第一名,高中组男子800米、男子1500米两项第一名,基层组男子100米第一名。

1980和1983年,西平先后承办2次驻马店地区射击运动会,县射击队均获团体总分第一名。

1982年,县组建体育代表团参加驻马店地区第三届运动会,历时4天,获男、女篮球两项第四名,田径团体总分第四名,射击团体总分第一名,中国象棋个人第三名。

县级比赛 1973年,举办中学生田径运动会,13个公社组成代表团参加,运动员285人,裁判员39人。

1974年6月,在杨庄高中举办学生、职工篮球运动会。男队131个,女队17个,运动员900人,运动会历时11天,化肥厂获职工男子篮球第一名,杨庄高中获学生男子篮球第一名。

1976年7月16日,在五沟营丁桥水闸举行游泳活动,纪念毛泽东畅游长江10周年,参加1.5万多人。是年8月,在城郊公社郭庄举行第一届游泳运动会,运动员700人。1977年6月,在宋集举行第二届游泳运动会,运动员710人,是年参加游泳活动的有15万人。

1977年4月,举办中学生篮球运动会,第一阶段分别在二郎、五沟营和师灵举行,第二阶段在杨庄高中举行。杨庄高中队获男篮冠军,师灵高中队获女篮冠军。

1978年,在杨庄高中举办中小学生田径运动会,19个代表队参加,运动员476人,工作人员59人。比赛分中学组、小学组进行,历时4天。杨庄高中队获中学组团体总分第一名,城关镇代表队获小学组团体总分第一名。

1982年,在县城东关广场举办中学生田径运动会,9个代表队参加,运动员144人,裁判员37人,历时3天,西平高中队获团体总分第一名。

1983年,召开中小学生田径运动会,19个代表队参加,运动员285人,工作人员41人。比赛分高中组、初中组、小学组进行。经3天角逐,西平高中队获高中组团体总分第一名,西平完中队获初中组团体总分第一名,芦庙小学队获小学组团体总分第一名。

第四节 体育设施

民国时期,县体育场在县城东关(现工人俱乐部址),南北长100米,东西宽80米,有检阅台一座(1969年废)。县内中学和部分小学有操场或篮球场。

中华人民共和国成立后,体育设施逐年增多。1959年,全县学校有200米田径场5个,篮球场50个。县政府、工人俱乐部、粮食局、税务局均建有篮球场。随着乒乓球运动的普及,县城大部分单位设乒乓球室。1969年,在县城东关修建新体育场,东西宽90米,南北宽80米;可规划200米田径比赛场,设有篮球场4个、排球场2个。场北端建有26米长、14米宽的检阅台。70年代初,轴承厂、工人俱乐部、第一化肥厂、农机修造厂均建有灯光球场,大多数木制篮球架更换为钢制球架。进入80年代后,灯光球场撤除,多数单位的乒乓球案改作会议桌。

1985年,全县学校有篮球场350个,200米以上田径场10个。其中杨庄高中篮球场6个、排球场2个、300米灰渣跑道田径场1个;西平高中篮球场4个、简易200米田径场1个。全县中学及部分小学有球类、田径及体操器械。部分学校有乒乓球台(砖砌,水泥面)。县工人俱乐部、电业公司、县中队、邮电局和第一、二化肥厂设有篮球场。