第三章 信 贷

民国27年(1938)后,国民党政府在西平设立金融机构,放款利息一般高于存款的4-6%。解放后,县人民银行、农业银行、建设银行、工商银行和信用社办理信贷业务。1985年底,银行存款余额7360万元,农村信用社存款余额2900多万元;银行贷款余额1.7亿多元(不包括基本建设贷款),农村信用社贷款余额2000多万元。

第一节 存 款

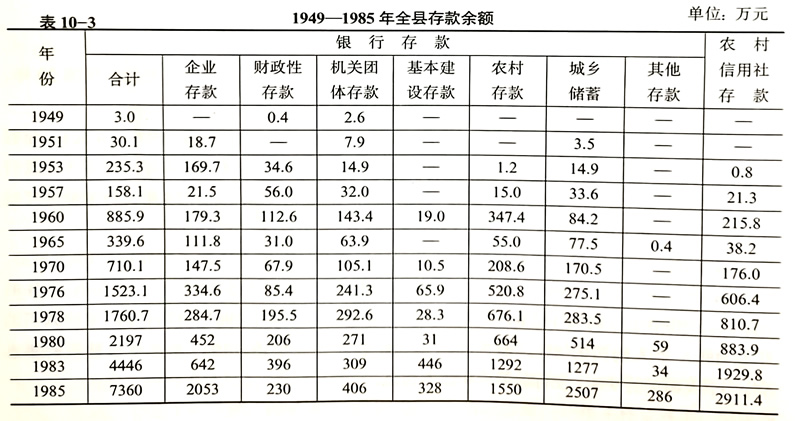

银行存款包括企业存款、财政性存款、机关团体存款、基本建设存款、农村存款和城乡储蓄存款等,1949年起由县人民银行办理。之后,县农业银行、建设银行和工商银行参与经营。1952年,信用社办理社员和集体存款。全县历年存款虽有起落,但总的趋势是大幅度增长。1985年底,银行存款余额比1980年增长2.35倍,比1976年增长3.83倍,比1960年增长7.31倍;农村信用社存款余额比1980年增长2.29倍,比1976年增长3.8倍,比1960年增长12.49倍。

城乡储蓄存款是银行存款的重要组成部分。新中国建立初期,为了控制金融市场,组织社会游资,对私营工商业者逐户登门吸收存款。1950-1952年,储蓄形式除定期、活期外,还有折实储蓄、保本保值储蓄等。1952年县人民银行开办储蓄专柜,农村集镇储蓄由银行营业所办理。第一个五年计划期间,为筹集资金,大力开展储蓄宣传,加强流动服务,同时对企业、机关、学校等单位代发工资,方便储户存取。1954年建立第一个储蓄所,在县直属单位建5个储蓄代办所。1953-1957年,先后开办优待售粮储蓄、活期有奖储蓄、零存整取有奖储蓄等。1957年底,储蓄存款余额33.6万元,为1952年的3.6倍。1959-1962年,由于国民经济暂时困难,年储蓄额平均下降9.5%。1963年起,储蓄额逐年上升。1965年末,储蓄存款余额77万多元,比1962年增长15%。“文化大革命”期间,任意冻结储蓄存款,欲存款者顾虑重重,储蓄额增长较慢。1978年起,陆续开办零存整取小额定期储蓄和有奖储蓄。随着人民群众经济生活的提高,储户逐年增加,储蓄额大幅度增长。1985年底,储蓄存款余额2507万元,比1980年增长3.9倍,比1976年增长8.1倍。

第二节 贷 款

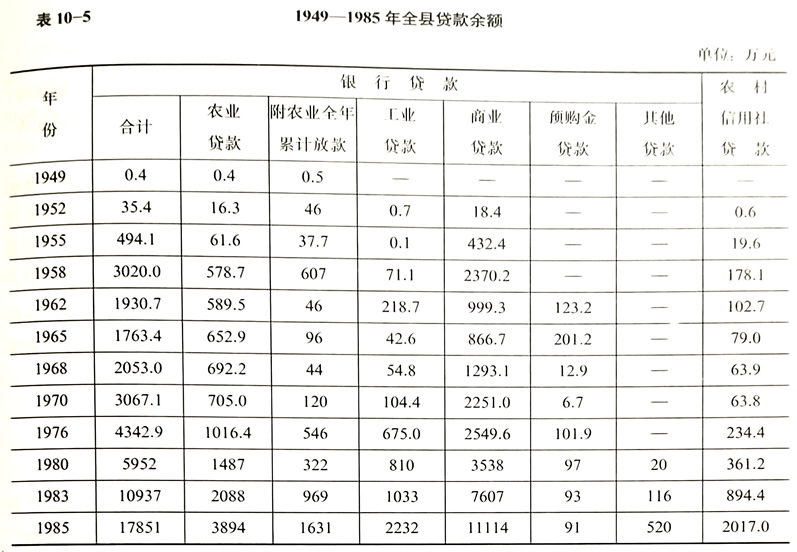

农业贷款 中华人民共和国成立初期,农业贷款主要是解决贫困农民生产生活困难。1949-1952年,银行发放贷款104.7万元,贷粮292.275万公斤,贷放耕牛861头。1952年信用社发放贷款4.25万元,打击了农村高利贷活动。1955-1956年,银行发放贫农合作基金无息贷款53.6万元,帮助4万多户农民解决入社股金困难。1956年,贷款转为支持农业生产合作社,集体贷款占农业贷款的62.3%。1958-1959年,银行发放大办钢铁贷款126万元,发放社队企业贷款208.6万元。由于大部分为无原则、无效益贷款,造成大量贷款死滞。农村信用社受“大跃进”的影响,也出现存款虚转虚存,贷款大放大收等现象。1962年,发放长期无息贷款21.2万元,支持生产队购买大中型农机具和牲畜,并发放短期有息贷款24.2万元。1965年秋遭受水灾,发放救灾贷款21万元,委托信用社发放贫下中农无息贷款1.6万元。“文化大革命”期间,任意挪用农业贷款搞无效益工程,造成资金浪费。1975年特大洪灾,发放救灾贷款226万元。1977年全县大办养猪场,迫使银行发放贷款50万元,至1978年累计发放691万元,收回478万元,造成沉淀贷款213万元。1978年发放农业贷款223万元,其中农机长期无息贷款80万元和小水电专项贷款5万元。1979年,对公社实行农贷包干制,重申“三查”(贷前调查、贷时审查、贷后检查)制度和“钱物结合”的原则,加强对农贷资金的管理。随着农村联产承包责任制的实行和商品经济的发展,农业贷款逐年上升,并由原支持集体为主,转为支持专业户发展商品生产。1982年发放贷款585万元,比1981年增长36%,支持专业户3738户。1985年,发放贷款1631万元,重点支持林业和养殖业。

国家对遭受自然灾害及无偿还能力的社队和个人多次豁免贷款。1965年底,全县豁免1961年前贷款579.9万元,其中银行贷款515.6万元,信用社贷款64.3万元。1979年,豁免1975年7月底以前部分贷款225.7万元,其中银行贷款183.6万元,信用社贷款42.1万元。1982年,对贫困社队1978年以前的贷款实行免息和部分核销,其中443.2万元贷款免收利息82万多元,核销贷款5816元。

工业贷款 1952年县国营工业出现后,银行即与之建立信贷关系。1955年对国营工业发放超定额贷款。1957年国营工业实行独立核算,年末贷款余额2.9万元,手工业贷款余额8.2万元。1958-1960年,贷款发放过多,由于产品质次价高,大量积压报废,贷款效益甚低。1962年,贯彻“紧中有活,区别对待”的原则,控制工业贷款发放。1963年,银行协助企业催收货款、处理积压,加之工业企业调整,贷款大幅度下降。1965年底,贷款余额42.6万元,比1962年减少176.1万元。“文化大革命”期间,贷款年平均增长31.5%,原材料和产品超储积压,资金周转慢。1978年底,贷款余额718万元,逾期贷款占40%,百元产值占用流动资金平均60余元。1979年后,根据“区别对待,择优扶持”的原则,对产品质量好、销路广和管理好的企业优先贷款扶持。1979至1983年5月,对县第一、二化肥厂累计发放贷款1321万元,按期收回1075万元。对订有产销合同的18个轻纺工业产品,优先满足资金需要。同时发放中短期设备贷款94万元,帮助企业改造旧设备。1985年底,工业贷款余额2232万元。

商业贷款 中华人民共和国成立初期,银行贷款重点支持国营商业扩大购销,占领市场;对私营工商业区别对待,采用信用贷款和抵押放款的办法给予适当支持。1953年,严格控制私营商业贷款。1956年,对公私合营商业、合作店(组)、小商贩等拟定贷款计划,银行统一掌握,定期发放。1957年,为支持供销社发展经济,发放贷款220万元,同时对独立核算商业发放超计划商品储备贷款、商品流转贷款和短期贷款,年末贷款余额比1952年增长29.3倍。1958年底,贷款余额2370万元,商品库存2120万元,放款超过物资保证500万元,赊销预付款占商品库存的20%以上。1962年,按照“区别对待”的原则,严格信贷资金管理。1964年,银行协助企业挖掘资金潜力,控制资金投放。1965年商业贷款余额比1958年减少1503.5万元。“文化大革命”期间,商品超储400多万元,残次商品库存300多万元,逾期贷款占贷款总额的25%,流动资金被挤占挪用,周转缓慢。1977年清理流动资金,对挤占挪用的流动资金和贷款限期弥补,商品库存不合理占用报批处理,年底贷款余额比1975年减少598.3万元。1979年前,商业贷款主要支持国营商业和供销社扩大商品流转。1980年之后,对集体商业和有经济担保的个体工商户也予贷款支持。1984年,商业贷款余额8673万元,比1983年增长14%。其中集体商业贷款余额比1983年增长15倍,个体商业增长200多倍,年末个体工商户贷款46万元。1985年,年末贷款余额达1亿多元。

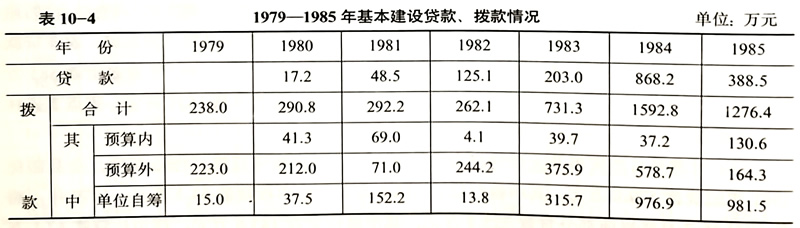

基本建设贷款与拨款 1979起,国家预算内基建拨款及单位自筹资金一律通过建设银行办理,由建设银行监督使用。1980年,在县建设银行开户的单位有21户,办理拨款291万元。建设银行每年发放基建贷款支持基本建设和企业更新改造。1985年,按照资金有偿使用的原则,对有偿还能力的单位改拨款为贷款。1980-1985年发放基建贷款1650.5万元。1979-1985年,办理拨款4683.6万元,其中国家预算内拨款321.9万元,预算外拨款1869.1万元,自筹资金拨款2492.6万元。

附:高利贷

民国年间,高利贷的主要形式有月息钱、行利钱、包籽利地、籽课地、青麦钱、斗口钱等。月息钱是按月定息,当月本利还清,月息一股3-5%。行利钱是半年或一年为期,月息3-5%(平息)或“大加一”、“大加二”(10-20%,高息),到期不还,本利相加,重定利息,俗称“驴打滚”利。包籽利地是按地计价,借钱人得钱不卖地,但只能得地价一半,利息每年2斗小麦、2斗秋粮,直到还本为止。籽课地是以土地取利,借地时指定地块,商定利息和期限,立约为证,不论年景好坏,均按所定利息交籽利,不到期不得变动。青麦钱是在青黄不接时,借贷人以青苗作保,以粮计价,借贷时先扣除利息,麦后按所借数归还。斗口钱是以粮为主,麦前借麦后还,借1斗还1斗3升或1斗5升,甚至借1斗还2斗。解放前,高利贷风行全县城乡,给贫困农民造成沉重的经济负担。中华人民共和国成立后,随着农村信用社的建立,高利贷基本绝迹。