第三章 生产资料购销

第一节 农业生产资料

1950年供销社初建时,销售的生产资料有三大类:一是铁制农具,锄头、铁耙、犁面、犁铧等;二是竹、条编织农具,柳斗、簸箕、鞭杆、牛笼嘴等;三是皮制农具,皮鞭、皮条、皮绳、皮套等,约计50多种。

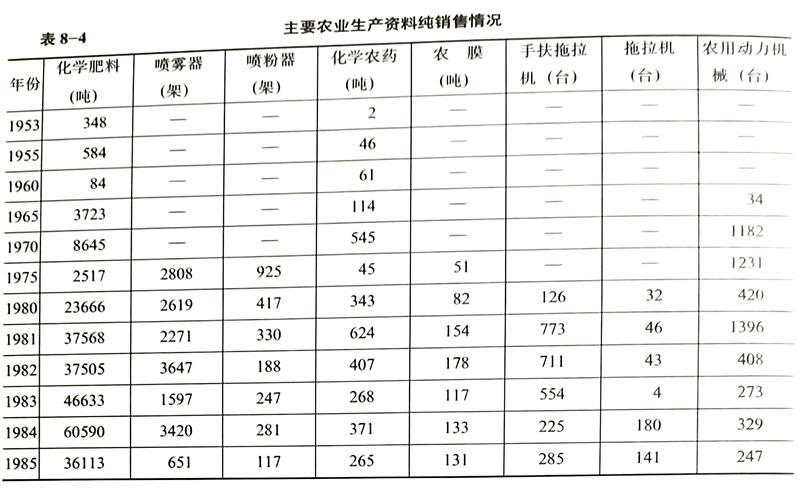

1953年,开始供应化学肥料、化学农药和农药器械。当年供应化肥343吨,农药2吨,农药器械52部。1955年,对新式农具供应采取现款购买优惠5%和按银行利息贷放办法推销。当年贷放七寸步犁245部,解放牌水车484部,销售化肥584吨,农药96吨,农药器械156部,各种小型农具2.4万件,销售种类增加到150多种。1956年,八寸步犁、双轮双铧犁、耘锄、小型收割机、小型播种机、锅驼机等农机具先后在西平销售。各基层供销社均配备有农机技术员,传播化肥、农药的使用和新式农用机械的使用维修技术,每逢农忙和抗旱之际,即到田间、井台、脱粒场指导。是年供应双轮双铧犁721部,单铧犁54部,播种机5部,收割机4部,喷雾器556架,马车332辆,各种小件农具18万件,耕畜1077头。

1957-1958年,大兴农田水利建设工程。销售水车2755部,零配件15万件,铁丝和元钉计55吨。1958年后,化肥供应紧缺,供销社先后扶持153个生产大队、小队,兴办小型土化肥厂218个,共生产土化肥2250吨,价值13.2万元。由于质量差,收购后滞销,无偿支援农业生产。1963年,开始经营氨水,当年供应氨水3500吨,氨水袋5000多条。1964年7月,农业机械由农机公司经营。1967年,供应各种农药1100吨,其中85吨六六六粉由供销社送售农业生产队。1976年,开始销售拖拉机。当年售出四轮拖拉机3台,手扶拖拉机133台。

1980年后,农村普遍实行土地联产承包责任制,农民竞相购买生产资料。手扶和四轮拖拉机、化肥、农药等销售量急剧增加。1981年销售化学农药624吨,比1980年增长82%;销售手扶拖拉机773台,比1980年增长5.14倍。1984年销售化学肥料6.059万吨,比1980年增长1.56倍。

第二节 工业生产资料

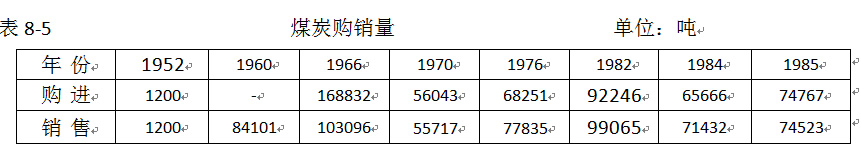

煤炭 民国年间,仅1户外地煤商在西平火车站西侧开设煤市,日售煤500公斤左右。1952年8月,中国煤业建筑器材公司漯河支公司在县城设门市部,年售煤1200吨左右。1956年西平煤建公司成立后,在火车站西侧开设储煤场,在人和、焦庄、五沟营、合水设推销门市部,并承担上蔡、新蔡、平舆、遂平等县的煤炭转售业务,年转售4.2万吨。当时为扩大用煤户,向群众赊销金额42万元。1958年,炼焦“炼铁”,原煤大量消耗,导致煤炭供应紧张。1960年为外县的转售业务被迫中断,农村做饭仍烧柴草。1962年煤炭供应紧张局势开始缓和,1964年敞开供应,恢复为上蔡、新蔡、平舆3县的转售业务。1968年煤炭供应又趋向紧张,城镇人口定量供应生活用煤,其他用煤一律经审批后售给。1968年8月,公司开始手工制作蜂窝煤,1970年购置第一台蜂窝煤机,取代了手工。1977年工业和生活用煤分开经营,工业用煤由煤炭公司供应,生活用煤由煤建公司销售。1985年购煤7.48万吨,是1952年的62.31倍;销售7.45万吨,是1952年的62.1倍,基本满足需求。

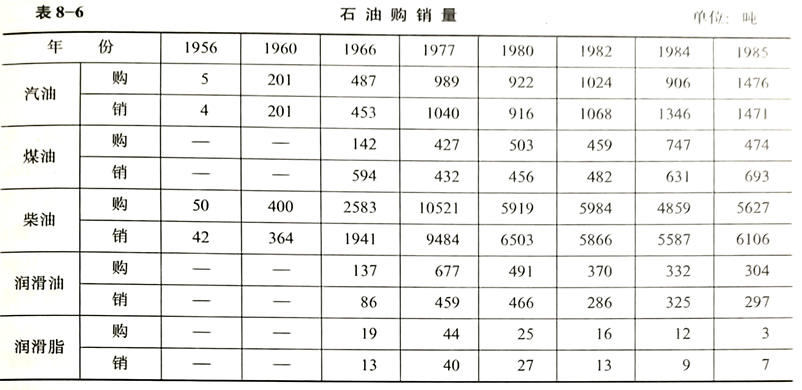

石油 1955年前,石油由贸易公司主管,经供销社销售,仅售群众照明用油,年销售量很小。1956年,开始经营汽油、柴油,当年销售汽油4吨、柴油42吨。自1961年开始,石油供应计划控制日益严格,在优先供应农、林、牧、副、渔业生产用油前提下,再安排其他用油。对优先者,国家财政给予补贴,1958年至1980年6月每吨柴油补贴90元。1980年7月1日起,按机定量,核定供应基数,基数以内每吨柴油补贴130元。对工业、交通售油统筹安排,非生产用油从严掌握,均不补贴。在统配定量前提下,公司回收废油,净化后再售。为节约用油,先后监督封存老、旧、破、拼装机动车辆和改造老“解放牌”汽车60部;在轴承厂推广以“664”金属洗涤剂代替汽油洗涤的方法,平均年节约汽油20吨。

1985年,主要经营有汽油、柴油、煤油、润滑油,纯销售金额483.4万元,实现利润8万元。

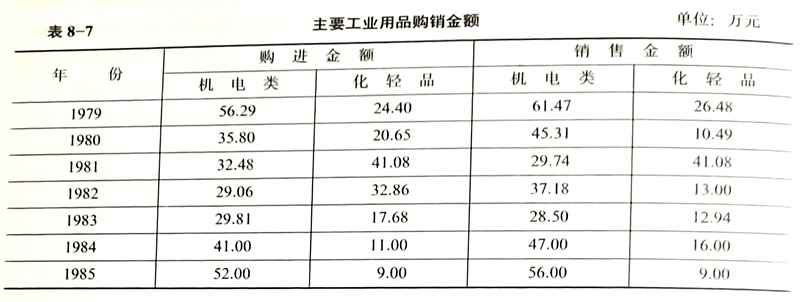

机电、化轻品 此类商品由计划部门掌握经物资公司销售,重点为工业生产提供设备、零配件和生产所需原材料。主要品种有机床、电动机、变压器、汽车、仪表、量具、轴承、阀门、焊机、焊料、砂轮、电料,还有电石、硫酸、盐酸、冰醋酸、纯碱、烧碱、硝铵、硫铵、橡胶制品和石棉制品等。

在销售中,指令性计划价拨商品,按计划部门安排销售;根据市场信息自行采购商品,在补充计划缺额部分后用以调节市场;小型常用轴承、电料等,酌情自行销售;汽车、变压器等大型设备则根据计划指标和用户需要,以销定购,直接从工厂购货转售用户。1980年以后,国家指令性计划减少,除碱、酸、钢材等类外,其余大部分已不再由国家计划调拨,主要靠市场调节、采购供应。

第三节 建筑材料

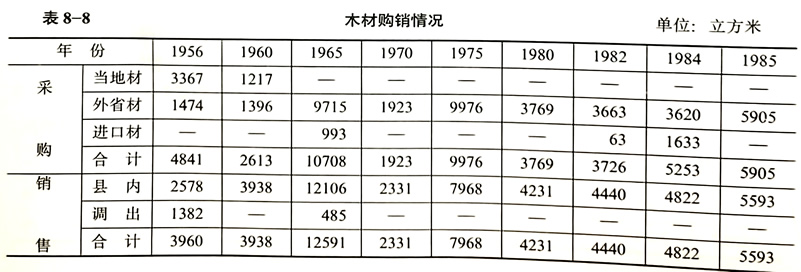

木材 1956-1957年,木材公司组织3个流动收购组在县境山区、农村收购木材,并委托出山、仪封、权寨、二郎、合水、五沟营6个基层供销社代购。1957年后,在出山、仪封、合水、权寨、城郊、二郎各设木材收购点,至1960年共收购当地木材1.76万立方米,购东北木材3402立方米。外地木材因价高销售迟缓。1958年由于大量伐林烧炭炼铁,1960年后当地木材收购困难,靠国家计划调拨,由东北、湖南、广东、云南等地调入。1964年从外地购进木材1.23万立方米,为历史最高年份。1955-1985年,总计收购当地木材1.76万立方米,购外省13.77万立方米,进口3411立方米。

1957-1958年出口桐木656立方米。从公司开张到1960年,价拨给焦作、平顶山煤矿坑木用材3420立方米,铁路部门枕木用材620立方米,其他用材3801立方米,共计7841立方米。1960年后木材紧缺,外售业务停止。1956-1985年,当地销售木材14.96万立方米。其中销售救灾木材2.33万立方米,农具制造木材1.34万立方米,抗洪防汛木材907立方米,兴修水利木材3380立方米,杨庄水库移民返迁建房木材1.03万立方米,生产用具维修木材2923立方米。1961-1962年在农村经济恢复中,售给农民建房专用木材7108立方米,1963、1965和1975年水灾后售给灾民建房木材1700多立方米。

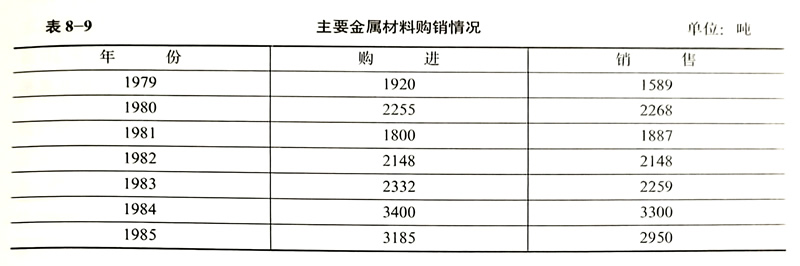

金属材料 物资公司经营的金属材料有钢材、生铁、铜、锡、铅、铝等,主要供应工业生产和农机维修,农村建房用材占20%左右。1961年,购进金属材料300吨,基本满足需求。1984年购进2700多吨钢材,400多吨生铁,是1961年的10倍多,其中用于城乡建房钢材230多吨,只占实际需要的20%左右。金属材料主要根据国家计划购进,由县计划委员会根据生产单位的需要分配销售。大宗金属材料如轴承钢、扁钢、线料、生铁等按上级分配计划与厂方订立合同,直接调拨到县再供应所需厂家。计划外采购的金属材料,主要弥补计划分配不足,少量用于调节市场。

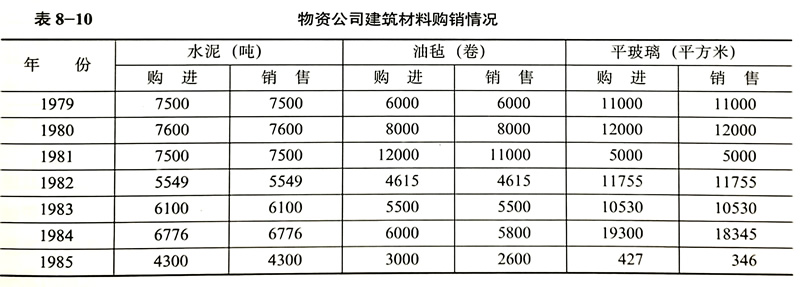

其他 物资公司初建时,主要经营石灰、沙石、砖瓦、苫草等。年购销额万元左右。1964年开始经营水泥、油毡、沥青、机制砖瓦、石棉瓦、平面玻璃等。其货源是国家指令性计划调拨和生产,经营部门协作调剂。计划内价拨一般占总购进额的15%,重点用于水利、桥涵、工业、交通等重点项目的兴建、扩建和改造。1978年以后,城乡普遍兴建、更新房舍,建筑材料供应不能满足需求,公司设法广泛采购计划外材料。1984年销售水泥近7000吨,比1964年增长60多倍;销售平面玻璃近200标准箱,油毡近6000卷。1985年,建筑公司、水利局、制杆厂、个体商户等多家经销水泥、油毡、平面玻璃等建筑材料,物资公司销售量减少。

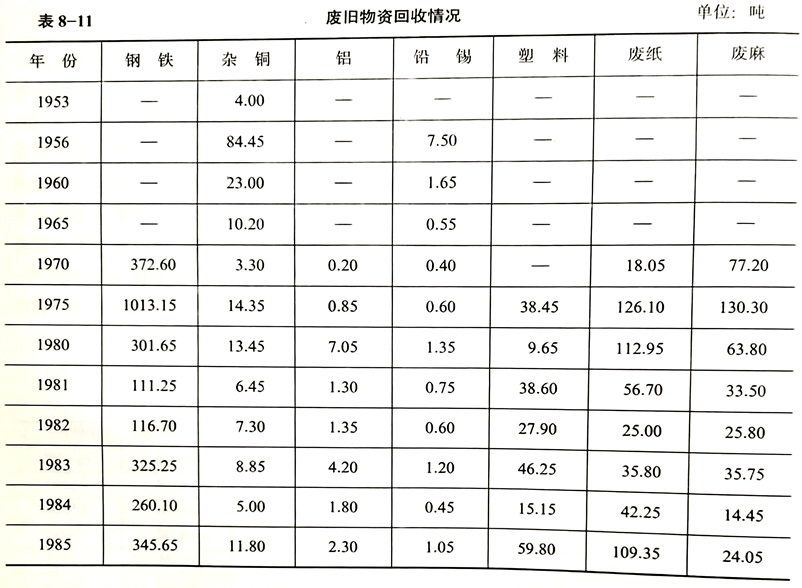

第四节 废品回收

国营、集体企业中所报废的设备及边角下料由物资公司回收,社会上零星的废旧物资由供销社回收。1951-1957年,仅限于收购少量的杂铜、废铝、废铅、废锡。1958年全民性的“大办钢铁”和农村普遍办“公共食堂”,收购废品“放卫星”。强迫农民大量出卖家用金属制品和家具上的铜制镶件,当年收购杂铜168吨,收购额95万元,是1957年的6倍多。1967年,回收品种增加废纸、麻绳头、废橡胶、废塑料、破旧布鞋等。1975年特大洪水灾害之后,铁制品、农机具锈蚀报废较多,配合生产救灾,废旧物资回收出现高潮。1982年10月至1983年12月,原积压库存的机电产品经鉴定后报废处理,回收15家国营企业和9家基层供销社库存报废的机电产品4756种计98万多件,总金额147万多元。