第二章 工人

第一节 工人队伍

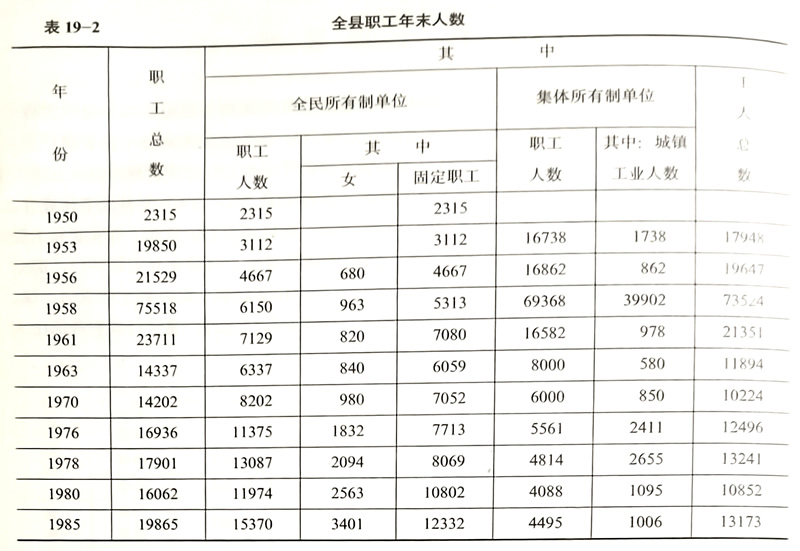

1948年,全县从事工业生产者1045人,其中手工业店铺人员727人,私营工厂工人318人(烟厂235人,铁工厂83人)。1956年工商业社会主义改造完成后,全县工人19647人,其中全民所有制单位工人4005人,集体所有制单位15642人。1958年工人猛增到7万多,其中工业工人4万多。1961年工人精简为2万余人。之后,集体所有制工人逐渐减少,1970年5969人,比1962年减少70%。“文化大革命”中县内建厂较多,工业工人增加较快。1976年底,工业工人5500多人,比1965年增长5倍多,县内临时工、合同工也大量增加。1978年,全民所有制单位非固定职工5018人,比1969年增长16.4倍,约占当年全民所有制单位总人数的38%。1980和1982年压缩计划外用工,全县清退计划外合同工和临时工5805人。1985年,全民所有制单位工人8730人,集体所有制单位工人4443人。

第二节 工人管理

工人调配 1949年起,劳动管理工作由县民政科兼管,县属各单位工人的调配,一般按照单位的编制定额,采取正式调动、定期支援、临时借用的方法,严格控制由生产单位向非生产单位调人。1960年后,规定不准集体所有制工人调入全民所有制单位。1978年后工人调配改由劳动局办理。出县或入县调动,由调出和调入方劳动主管部门函商同意。凡调入者皆顶占调入方招工指标。成批调动,调入方按上级下达的调动通知安排。县内各部门之间的工人调动,经调出、调入单位领导同意后,由劳动部门办理手续。1972-1983年,调出工人886人,调入工人1029人。进入80年代,集体所有制工人调入全民所有制单位工作的逐渐增多。

职业培训 中华人民共和国成立前,本地大部分行业采用以师带徒方法传授技术。50年代,实行以会(议)代培(训)和以师带徒相结合的方法进行生产技术教育和安全教育。随着先进机械的引入,60年代工业系统实行“派出去、请进来”的办法,组织工人到县外参观学习或短期培训,并请外地技术高手来县指导。县皮革制鞋厂从1968年起每年派人到郑州、开封、北京、上海等地学习生产技术。70年代,一些企业单位经常举办短期培训班,聘请技术人员讲课。县轴承厂自1970年起每年派数十人到外地学习计量知识和生产技术,并从洛阳轴承工业联营公司聘请技术人员来县讲课。1976年县工业系统在轴承厂开办职工技术学校,每届50人,两年内学完全国统一中专教材,至1982年共培训专业技术人员150人,大部分成为工业系统技术骨干。70年代后期,部分企业单位以自办或联办方式开办业务短期训练班,并选送部分工人入大中专学校进修。1981年起,劳动局每年从有锅炉的单位招收人员举办锅炉工培训班。1982年,粮食局、商业局、外贸局、县供销社等分别举办财会人员培训班。1985年8月县劳动服务公司开设财会人员培训班,学员130多人。1965-1985年,企业单位在县内培训人员1700人次,县外培训700人次。全县离职到大中专学校进修的工人近百名,函授、刊授、电大毕业的工人百余名。