解放前,农民占全县人口的98%,多数生活贫困,饥馑战乱之年更加苦难。民国31年(1942)夏,县境大旱,晚秋无收,致使1.5万户负债、破产,5万人离乡背井、卖儿鬻女,1.4万人饿死。民国33年,日军第二次犯境,田园荒芜,物价暴涨,多数人家吃不上盐。为谋生计而流落城镇的农民,或当学徒店员,或拉车搬运,或做小买卖,或沦为乞丐,生活也极其艰难。

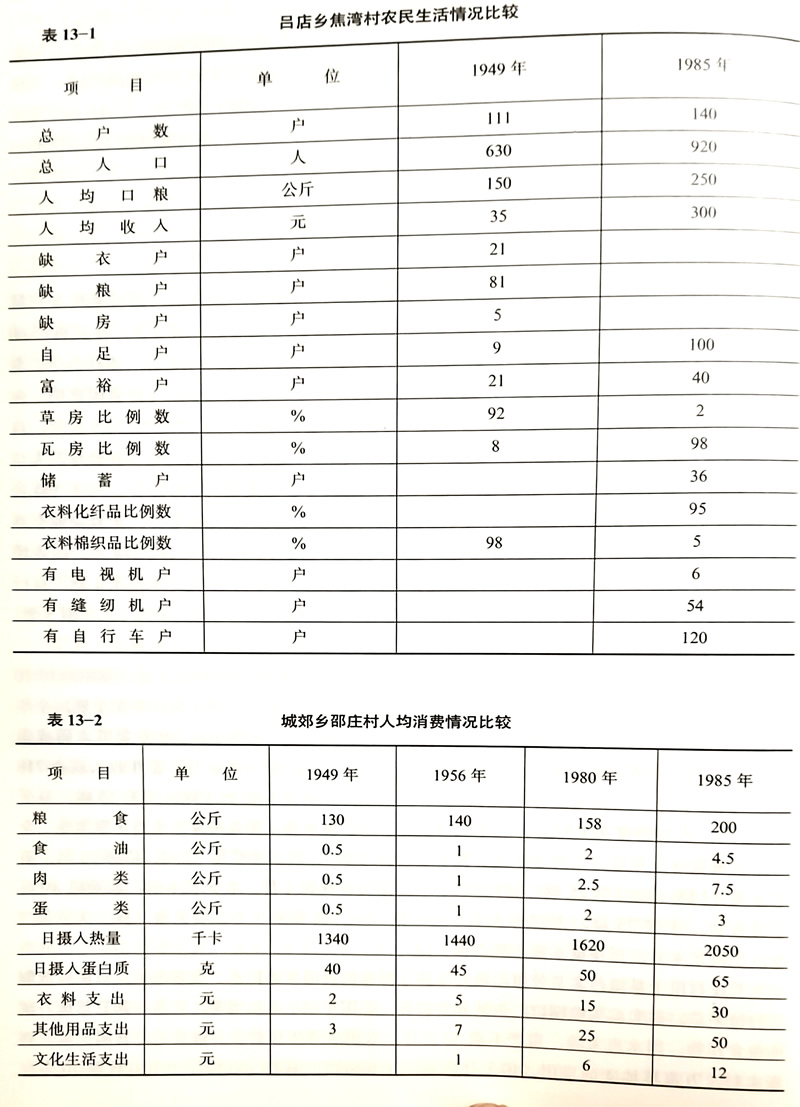

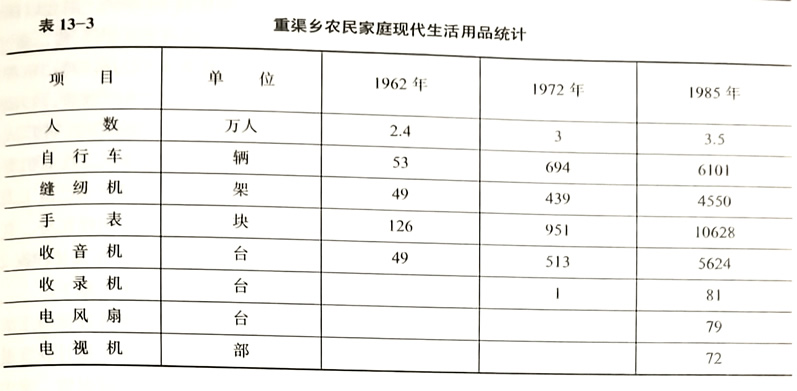

中华人民共和国成立后,贫苦农民分得土地,生活开始好转。此后,参加互助合作组织,生产有所发展,多数农户略有余粮。1958年农民转入公社,吃在公共食堂,由于浮夸风、“共产风”的严重影响,导致生活困难。1961年,解散食堂,分给社员自留地,生活好转。“文化大革命”中,收回自留地,多数社员只分口粮,每人全年180公斤左右,仅够食用。1982年土地承包到户,从此农民得以温饱,且多数户有余粮。同时,随着商品生产的发展,农民收入增加很快,到1985年,人均达378元,并出现近2400户“专业户”,率先劳动致富。“专业户”占全县总农户的1.7%,全年收入人均523元。但全县尚有2500多户只初步解决温饱,经济开支仍困难,占总农户的1.8%。

职工、市民的收入,随着工资改革,市场开放和经济发展,也相应增加,绝大多数户生活水平有明显提高,个别户尚有困难。

第一章 农民生活

第一节 解放前生活状况

解放前,依农民生产、生活水平,大致分为中等农户和贫苦农户,二者均处于贫困状态,而后者更甚。

中等农户 中等农户占有一定的土地,能自给自足或自足有余,其生活劣于地主而优于贫苦农户。这部分农户为自耕农。民国36年(1947),全县有自耕农2.4万多户,占总农户的32%。

权寨乡权寨村自耕农陈从,民国25-30年,全家7口不缺少。住5间草房。家具只有两个木箱,1张两斗桌,1个条儿和2把木椅。民国31年晚秋无收,仍有粮吃,且能供养4个孩子上学。

权寨乡何庄村自耕农张进山,民国29年,全家20口人,8个劳力,40亩地,3头牲口,车、犁、楼、耙配套齐全,常年磨粉磨油。粉渣油渣喂牲畜。一年养成猪12头。畜多粪多,地肥庄稼好。麦季亩产125公斤,秋季亩产140公斤,年产粮6.85吨,加上卖猪换粮2.7吨,粉条换粮纯收入10吨,合计全年收入粮食近20吨,除缴纳各种税粮800公斤外,人均960公斤。粮食盈余,一年放“稞子”(高利贷粮)600公斤左右。全年多半吃杂粮,麦收季节三四天吃一顿捞面条。过年蒸白面馍和花卷馍(黑白面分层相间),白面馍待客,花卷馍自食。除过年杀一头猪外,平时很少吃肉。蔬菜自食有余,常赶集卖菜。衣着虽为粗布,但人人夏有单,冬有棉,无冻馁之苦。住草房15间,前后两个院。室内家具,只有8张木床,5个木箱,4条木凳。民国31年饥荒严重,粮食仍自足有余。是年买地7亩,民国35年又买地11亩。

贫苦农户 贫苦农户少地或无地,多靠租地当佃户或当雇工谋生。民国36年,全县有佃、雇农4.5万多户,占总农户的63%。这部分农民受剥削压迫深重,生活十分艰难。

租种地主土地,所收粮食按每亩加倍扣除种子后再对半分,租额高达60%。佃农除交租外,还服劳役,给地主磨面、劈柴、担水、修房舍、出公差等。常年辛劳,收入微薄,不敷温饱。

权寨村佃农李法海,民国27年,全家8口人,2头瘦弱牲口,自有地4亩,租种地40亩,代耕地8亩。代耕地所收粮食全交地主。租地年产粮3.6吨,扣除种子和交租后,实分1.55吨,加上自有地年产粮400公斤,共计1.95吨,扣除饲料和其他用粮,实有口粮1.2吨,人均150公斤,不敷全年食用。为弥补口粮不足,生活刻苦节俭。常喝红薯粥、汤菜杂面条,吃馍多是粗面或糠面。春夏剜野菜,采树叶,掺粮充饥。穿土布衣,自己缝制,二三年做一件,破了再三缝补。冬天,棉衣内无衬衣衬裤,俗谓“耍筒子”,过了冬取出棉絮当夹衣穿用。3条破棉被,多处缝补丁。住地主牲口屋,6间草房。家具只有1张木床、1张单斗桌、1个木箱和2把木椅。

民国31年春,因缺粮借地主1斗(21公斤)豆子,麦后按“青麦钱”折价还麦7斗。是年麦季减产,晚秋旱死,除了还帐,全家人均口粮不足30公斤。无奈借地主麦子21斗。将麦子换成杂粮仍不够用,吃野菜、啃棉籽饼度日。其父56岁,妹3岁,先后饿死。第二年遭蝗灾,秋粮减收大半,为度荒年,又借地主小麦20斗。此时已负债41斗,加上1倍的年利共82斗。每年麦季分得的粮食,除还利息后所剩无几,次年仍欠债82斗。年年还债,年年欠债,直到解放后才结束了负债之苦。

权寨村雇农杜进才,全家7口人,无房无地,民国28年给地主陈禹祥看管坟场树园,就地搭草屋栖身,无报酬,靠乞讨和帮工度日。床上无棉褥,两条破棉被,里外补丁摞补丁。杜进才冷天睡麦秸窝,热天一片破席随地露宿。衣服多是讨来的,褴褛不堪。民国31年闹饥荒,全家乞讨无门,将一些破烂家产全变卖,也未能挽救苦难的命运。其父40多岁饿死,12岁的大妹换1.5公斤馍被人领走,至今无下落,小妹2岁当童养媳。

雇工生活更凄苦。许多雇工在地主家牛马大半生,年老解雇,孤独一人苦熬到死。老雇工陈合彦,五沟营乡陈坡寨人,20多岁离家到城东李庄地主李清堂家当雇工,直干到70岁解放时才回家,孑然一身,别无所有。

附:地主生活状况

地主阶级生活优裕,大地主尤其豪华奢侈,极尽享受。权寨大地主陈禹祥,全家16口人,原有土地2800亩,民国31年增至3800亩,另有苗圃12亩。除雇工自种40亩外,其余全由佃户租种。出租的地,按定额收租,减产不减租。每年收租粮564吨,加上自种部分,全年共收粮576吨。兼营工商业,在权寨、漯河、新郑、开封、郑州等处开办15个工厂和商行。雇用管家2人,保镖1人,家丁6人,丫环、保姆各2人,厨师、帮厨各1人,长工4人(其中大把1人赶轿马车,二把2人喂牲口种地,三把1人磨面打杂)。养7匹骡子,7条看家大狗。

陈家住深宅大院,有堂屋4间,过屋4间,南屋4间,西屋3间,客厅3间,仓库10间,电话室2间,全是砖瓦房,药房6间为楼房,厨房3间为草房。牲口屋院有草房8间,柴禾院堆放柴草杂物。宅前走马门楼,镶彩绘雕花,挂金字匾额。

客厅为方3丈(100平方米)的大房间。厅前门两侧距地面1米以上是整间大的饰雕花图案的玻璃窗。厅内置屏风、条几、紫檀木桌椅、细瓷茶具和大挂钟等。陈禹祥卧室,有条几、玉石面檀木方桌、葡萄架式的檀木椅、雕花木躺椅、高低柜、大站柜、大座钟、1米宽2米高的穿衣镜和挂帷幔的钢丝顶子床。儿孙住室,有各式皮箱、大站柜、大挂钟、顶子床。女住室有梳妆台。冬季各住室生煤火炉。家有两辆自行车,1辆轿马车,1部留声机,1部电话机。

陈禹祥冬穿皮袄、皮大衣、皮靴,戴皮帽;春秋穿缎子马褂、细布长衫、皮鞋,戴礼帽;夏季穿绸褂、绸裤、绸大衫、皮凉鞋。常拄手杖。老婆孩子冬季也穿皮袄、皮鞋,戴皮帽;春秋穿绸缎夹衣、毛衣;夏季穿丝绸衣衫,色彩鲜艳,质地精美。每人戴有手表。

陈禹祥对饮食不大讲究,他和家人及佣人同吃一个大伙。麦天和过年时节吃三四个月的麦面馍,平时吃花卷馍。过节炸油条、包饺子,有肉食。过年通常杀四五头猪。

陈禹祥外出常乘轿马车,保镖随车护卫。若偕同妻子儿孙外出,丫环、保姆也随车伺候。

第二节 解放后生活状况

西平于1948年10月全境解放。县民主政府立即推行减租减息政策,减轻农民负担。至1985年,全县农民生活有显著改善,但各个时期有所不同。

土改后及互助合作时期 1950年春土地改革后,农民生产积极性高涨,1951年粮食获得丰收,平均亩产143公斤,农民人均粮330公斤,比上年人均185公斤增长近80%,养猪、养鸡等家庭副业也发展起来。农民收入增加,生活开始好转。此后,农户陆续加入互助组,生产有所发展,生活有所提高。权寨村李法海,7口之家,昔日连年负债,不得温饱,土改时分得土地17亩多,1951-1953年,每年收入粮食人均330公斤,吃穿有余。1953年扒掉分得的6间破草房,新盖6间瓦接檐的海青房。

1955年,全县70%以上的农户加入初级农业生产合作社。是年,粮食亩产113公斤,农民人均粮261公斤,多数农户卖余粮。

1956年,由初级社转为高级社,土地等生产资料归农民集体所有,实行集体劳动,按工分付酬。是年遭受洪涝灾害,粮食亩产95.5公斤,农民人均粮231公斤。1957年,粮食亩产105公斤,比上年增产2.5%,农民人均粮236.5公斤。由于农户只分得标准口粮,实际粮食收入有所减少,尤其是劳力少的户,因工分少,收入减少较多。专探乡李湾村李文献,入高级社前全家6口人,9亩地,每年收入粮食人均220公斤左右;入高级社后的1957年,全家7口人,3个劳力,分小麦300公斤、大麦豌豆175公斤、红薯(折粮)170公斤、谷子150公斤、高粱55公斤、豆子35公斤,共计885公斤,人均126公斤,比入社前人均减少94公斤。权寨李法海,1957年全家3口人,半个劳力,麦季分粮135公斤,秋季分粮150公斤,全年285公斤,人均95公斤,比入高级社前人均减少235公斤。

人民公社时期 1958年由高级社转为人民公社。社员参加生产队集体劳动,由生产队记工分,按工分取酬。社员为多挣工分,天天得出勤,出勤即记分,习称“人头分”;出勤人数多,生产效率低。公社初期,受“浮夸风”、“共产风”影响,队队建公共食堂,社员同吃大锅饭。是年,庄稼长势很好,但丰产未能丰收,损失颇多;公共食堂管理不善,用粮无计划,也造成浪费;加之高指标高征购,社员口粮留量不足,致使1959年春粮食紧张。为度过难关,实行“低标准、瓜菜代”,到处采集代食品。至1960年,全县发生严重粮荒,生产队食堂只能维持非常低的伙食水平。社员食不果腹,营养不良,体质下降,老弱者多患浮肿病,以致造成严重后果。

1961年春,生产队食堂解散,各家重起锅灶。同年,社员分得自留地,允许开小片荒地、经营家庭副业和饲养家畜家禽。第二年又借给每人2-3分耕地,自种自食,休养生息,社员收入增加,生活好转。是时,集体生产并未增长,分给社员的全年口粮标准只有150公斤左右。权寨李法海,一家3口,半个劳力,全年从集体分得粮食300公斤,自留地和借地收入粮食450公斤;专探李湾村李勋,一家4口,2个劳力,全年从集体分得粮食500公斤,自留地和借地收入粮食600公斤;同村李文献,一家7口,4个劳力,全年从集体分得粮食950公斤,自留地和借地收入粮食1.1吨。以上3户,从集体分得的口粮都不宽裕,加上自留地和借地的收入,则自足有余。生产队为了提高社员实际吃粮标准,扩大红薯种植面积。红薯产量高,且5斤折算1斤粮。此后,社员以食鲜红薯和红薯干为主,一日三餐均离不开红薯,甚至赶面条也得掺用红薯面。自1970年逐步扩大良种玉米种植面积后,农民吃粮结构有所变化,基本是红薯、玉米各半。

“文化大革命”中,多数社队的日工分值不足2角,社员只分得口粮、柴、菜,分不到现金,并将自留地收归集体耕种,不准经营小片荒地,有些农副产品不准上市,社员收入相对减少,经济生活长期陷入困境。权寨李法海,1977年,全家5口人,1个劳力,分粮725公斤,折款220元,分柴、菜等折款36元,合计收入256元,人均51.2元,加上家庭副业收人260元,全年收入516元,人均103.2元。李湾村李勋一家,1977年5口人,3个劳力,全年分粮655公斤,折款200元,分柴、菜等折款40元,合计240元,人均48元,加上家庭副业收入72元,全年收入312元,人均62.4元。同村李文献一家,7口人,3个劳力,全年分粮655公斤,折款200元,分柴、菜等折款40元,合计240元,人均48元,加上家庭副业收入72元,全年收入312元,人均62.4元。同村李文献一家,7口人,3个劳力,1977年分粮1.03吨,折款310元,分柴、菜等折款45元,合计收入355元,人均50.7元,加上家庭副业收入78元,全年收入433元,人均62元。社员经济拮据,无力改善居住条件,95%的农户仍住草房。不少农户以棉换线自己织布做衣穿。家庭生活用品依然简陋,没有新式家具,很少有蚊帐,只有个别户有缝纫机、自行车。

农村经济体制改革后 自1979年,农村经济体制改革在县境逐步推开,1982年普遍实行家庭联产承包责任制,农民生产积极性得以发挥,粮食产量大增。1983年,全县小麦亩产285.5公斤,秋粮亩产213公斤,人均粮517.5公斤,1984年人均530公斤,比改革前1977年人均148公斤增加2倍多。家家卖余粮,一度出现“卖粮难”现象。同时,家庭副业等多种经营也发展起来,出现了向商品生产发展的势头。农民收入增长很快,1985年人均378元,共存款3594万元。权寨李法海一家5口,承包地8亩,1983-1985年,每年平均实收粮3.5吨,折款1400元。三年卖两头牛犊、两头猪,年均收入600元。烟叶、菜籽、菜园每年收入300元。合计每年收入2300元,人均460元,比1977年人均103元增长3倍半。李湾村李勋一家4口人,1985年人均收入255元,李文献一家6口人,人均收入244元,均比1977年增长3倍左右。

随着商品生产的发展,全县开始出现一批先富起来的“专业户”。其专业收入占家庭总收入60%以上,超过当地一般农户收入1倍左右。1985年,全县有“专业户”2389户,占总农户14.4万户的1.7%,家庭人口1.2万人,总收入1074.5万元,其中专业收入739.7万元,全年纯收入610.1万元,人均收入523元。

芦庙乡合庄村吴金松,全家7口人,以前因父亲和爱人常年患病,欠债3000多元。1981年后,靠繁殖幼畜、仔猪致富。至1984年收入达1.3万元,由欠债户变成万元户。

宋集乡宋集村宋朗山,双目失明30多年,全家5口人,以前常为吃穿发愁。从1982年开始,指导妻子、儿女做酱油、醋,腌咸菜,养猪,每年收入均在3000元以上。

城关镇西关村,486户,2183人,465亩地,实行经济体制改革前,人均口粮50多公斤,收入不足60元,家家缺粮少钱。村委主任马云清于1980年10月率先搞起成衣加工,两年纯收入2.5万元,从而带动全村400多户加工成衣。各户经济收入逐年增长,到1985年收入超万元的189户,5000-1万元的220户。

农民经济收入增加,生活水平相应提高。常年吃白面,玉米主要做饲料用,红薯用以调剂生活。家家有菜地,四季吃鲜菜、细菜。夏季常吃捞面条,办喜事设筵席,来客多以酒肉招待,逢年过节买肉、杀鸡、炸油条,各种食品比平时更为丰盛。衣着大都穿化纤纺织品和部分毛纺织品。绝大多数农户新建了砖瓦房。1985年农村建新房51.6万平方米,农民住房面积已达842万平方米,人均12平方米,比中华人民共和国建立初期增加8平方米。有些农户独家小院,砖院墙,瓦门楼,院内种有树木花草,环境比较优美、舒适。用具多已更新换代,许多农户有大立柜、高低柜、三斗桌、写字台,部分家庭有沙发、电视机、电风扇、收录机、摩托车。普遍有自行车、缝纫机。

此外,1985年全县尚有未脱贫的困难户2534户,占总农户的1.8%。这些户经济收入很少,生活仍相当困难,常靠社会救济或亲友资助。其家庭主要成员多是缺乏或丧失生产劳动能力的人。城郊乡郭店村李德运,年近60岁,一家3口,只会种庄稼,有病无钱医治,甚至有时缺吃盐钱,常靠已分居的大儿子接济。

据对人和乡高桥村和城郊乡郭店村100户农民1985年收入情况调查:人均收入不足200元的2户,7人,其农业收入约占90%以上;人均200元以上不足500元的79户,350人,其农业收入和工商副业收入各约占50%左右;人均500-1000元的10户,43人,其工商副业收入约占70%上下;人均1000-2000元的7户,30人,其工商副业收入占80%多;人均2000元以上的2户,8人,其工商副业收入占95%以上。

附:韩堂、王店和毛庄农民生活调查

韩堂村位于县城西南45公里处,靠近山区,农民历来以务农为生。据对其村8户统计:民国36年(1947),人52口,地38.5亩,草房38间,牛1头,驴5头,小麦亩产60公斤,高粱亩产140公斤,豆子亩产75公斤,谷子亩产100公斤,红薯亩产400公斤,全年人均粮121公斤,仅够半年食用。4户借粮借钱,3户吃糠菜3个月,1户农闲砍柴,弥补生活不足。解放后,土地改革中,8户都分得土地,1951年粮食平均亩产161.5公斤,自给有余。1958年入公社后收入下降。1977年,8户仍住草房38间,人均粮204公斤,人均收入现金8.4元。1982年,8户承包土地53亩。1983年,小麦亩产250公斤,玉米350公斤。1985年,共收小麦13.5吨,杂粮15吨,烟叶3.5吨,人均粮300公斤。家庭副业有养猪、养羊、养鸡、养兔、磨油和运输等。是年,收入现金1.2万元,人均274元。收入增加,生活水平提高。住混合结构的平房9间,砖瓦房23间,草房16间。有汽车1辆,自行车11辆,架子车5辆,缝纫机6架,收录机2台,收音机6台,手表12块,大立柜5个,小立柜4个,条几柜1个,沙发2对,写字台3张。

王店村位于县城西北1公里,人多地少,除务农外,兼营商业和手工业。据对该村10户统计:民国36年,人53口,地52.3亩,草房27间,牛1头,驴1头,牛车1辆,全年人均粮94公斤,不足半年食用。是年共收入现金160元,人均3元。9户卖馍卖面或卖米,1户讨饭。1977年,人78口,住草房41间,年人均口粮118公斤,全年收入现金718元,人均9.2元。1982年,承包责任田63.6亩。1985年收小麦18.5吨,玉米15吨,豆子400公斤,人均粮食321.5公斤。5户加工成衣,3户做木器,另外种菜、杀鸡、宰羊等,全年收入现金3.3万元,人均308元。住混合结构平房22间,砖瓦房53间,草房10间。有架子车17辆,自行车25辆,缝纫机23架,黑白电视机1部,收录机6台,收音机8台,座钟8台,手表23块,大立柜8个,小立柜5个,高低柜3个,写字台3张,大沙发2个,小沙发4对,三斗桌6张,洗衣机1部。

毛庄村位于县城西北7公里,地处洼坡,民国以前因常年积水,五谷不生,农民因地制宜种植茅草,靠卖草买粮糊口,生活异常贫苦。民国年间,人口增多,开垦一部分草地,试种粮食作物,因水患未除,亩产不满50公斤,农民生活依然贫苦。解放后,开河挖渠,兴修水利,万亩草地变成良田。但公社化后,小麦亩产一直在100公斤上下,秋粮70多公斤,农民仍未脱贫。1982年土地承包到户,精耕细作,科学种田,仅一年功夫,小麦亩产由100公斤提高到300公斤,增产2倍。年人均粮食850公斤。