第四章 生活资料购销

第一节 日用工业品

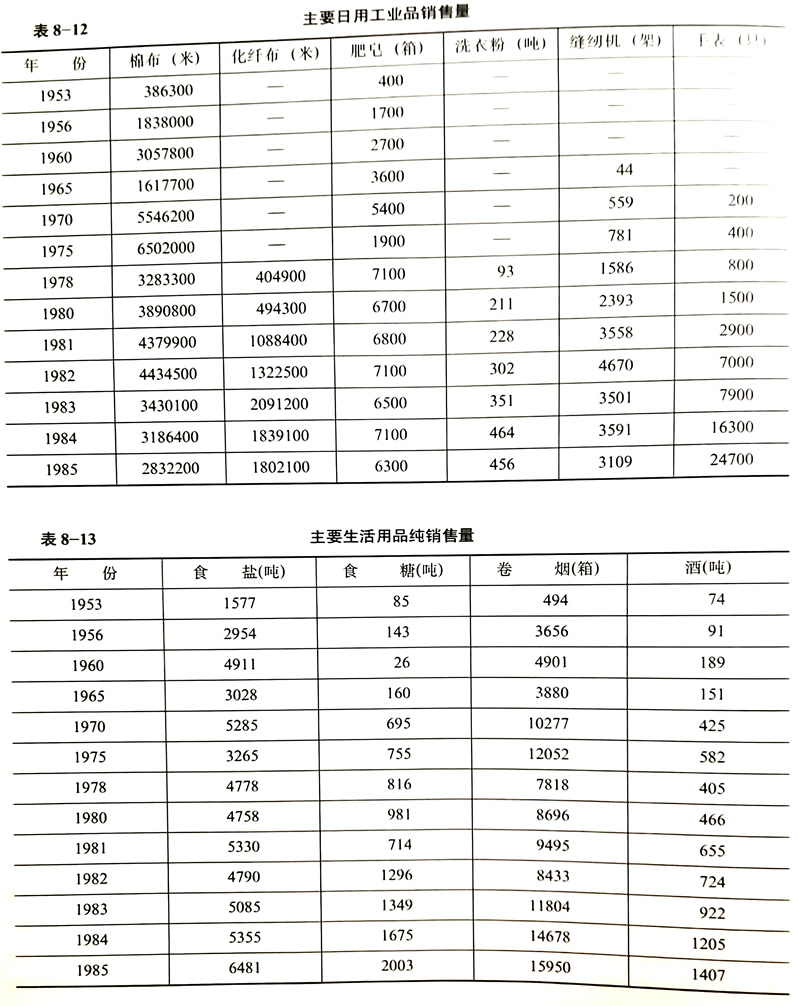

百货 1953年始设百货批发零售门市部,由遂平调拨商品。主要经营小百货、文化用品、针织品、纺织品4大类,400多种,年销售额不过万元。1956年后,国营商业公司专设两个批发部,一个批发部向国营商户和供销社综合门市部批发,另一个批发部向集体和个体商户批发,年批售额400多万元。1958年因盲目购进,商品不对路,造成积压,亏损72.92万元。1959年改变进货渠道,百货、文化用品购自漯河供应站;针织、纺织品由地区纺织品公司进货。但仍然渠道单一,货量不足,供不应求,一度商品紧缺。销售中采取部分商品凭票证供应和个别商品高价销售的应急措施以稳定市场。1962年,国营商业公司和供销社在完成计划内购进的同时,经常派员到外地自行采购商品,广开货源,商品紧缺形势得以初步缓解。1966年后,商品愈加紧缺供不应求,布匹、牙膏、电池、肥皂等日用品也成了紧俏物品。凭票证排队或托人情(走后门)购买商品的现象持续数年。1975年8月,特大洪水淹没商品仓库和大部分门市部,商业工作人员奋力抢救,仅百货仓库就挽回经济损失283.5万元。水后扶植地方工业24家,包销产品25种。1976-1978年,采购地方工业品金额12.41万元。1978年后,商品供应紧张局面大为好转。国营商业公司和各基层供销社,采取多种办法扩大业务经营。1979年后,在做好当地产品收购和计划购进的同时,注意采购计划外商品,仅1982年就从京、沪、宁、汉、湘等数省市,采购计划外商品金额1438万元。1983年县百货公司举办商品展销会,招徕7个县48家的订货顾客,成交额50万元。1985年经营商品7000多种,基本满足了社会需求。

百货公司综合大楼,系百货公司的主要经营场所,也是县境最大的百货销售户,座落在县城十字街口西北侧,1981年元月开业,营业面积2500平方米。1985年经营人员59名,分设小百货、布匹、服装、鞋帽、针织品、化妆品、文化用品和烟酒、五金交电等13个专柜(组),经营商品3450种,年销售额257万元,利润15万元。

日用杂货 日用杂货购销,县城主要由副食品公司和商业综合公司经营,农村主要由供销社杂货门市部经营。1952年前,供应火柴、食盐、纸张、卷烟、糕点、糖果、酒类、煤油等不足百种,年供应额37万多元。供销社建立不久,为发展社员,扩大股金,对已入社者实行物资配售和低于牌价20-30%的优惠价供应商品,享受配售商品的有2.7万多人,享受优惠价的近5.8万人。1952-1954年,每逢春节即定量优惠供应社员某些商品。

1954年,各基层供销社分综合商店为专业门市部,所供应生活资料主要有纸张、陶瓷、铁竹木制用具及其他日用杂货。经营商品扩大到1800多种。1956年实行烟、酒专卖,烟、酒批发销售由县专卖公司统一安排,禁止随便经营。1959-1962年,生活用品供不应求,在保证特需前提下,实行计划分配、定量供应或高价出售。1964年商品供应紧张形势得以缓解。1966年以后,糖、酒、饼干、糕点等部分商品又出现紧缺现象,一直持续到1978年。

1985年,国营副食品公司在县城设有批发部2个,零售门市部7个。各乡镇供销社均设有杂货门市部,经营糖、烟、酒、糕点、饮料、灌头、食盐等商品,敞开销售。

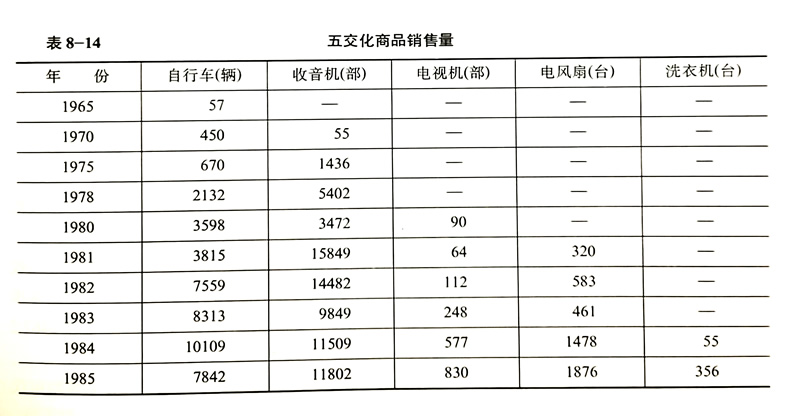

五金交电化工用品 五金交电化工用品(简称五交化用品)购销业务,原由百货公司兼营,1961年9月,设立五交化公司,专营五交化商品的批发零售业务。1964年并人百货公司,1977年恢复自身体制。1985年县城设有五交化门市部5个,大小批发部各1个,农村联营批发点13个。

五交化用品原由地区交电二级批发站供应。1970年省交电公司将西平划归漯河经济区,由漯河和驻马店交电公司供货。随着市场需求量的增加,单靠两站供不应求。1978年之后,竞争机制引入商业系统。公司除通过正常渠道进货外,还派员到天津、上海、武汉、苏州、杭州、无锡等地,与生产厂家联系或参加展销、订货、交流会,采购计划外商品。1982年直接从工厂进货50余种,金额134万元;1983年计划外购进208.4万元,其中由生产厂家直接进货80余种,金额63.3万元;1984年计划外购进307.1万元,占总购进额的68.1%。同时还开展为厂方经销、代销业务,先后为鞍山、漯河、禹县、上蔡等地厂家代销自行车、灯泡、电灯线、塑料袋、自行车座套等;经销徐州、郑州等地工厂所产收音机、油漆、胶水、闸刀、绝缘材料等。1985年参加外地订货、展销会127人次,签订购销合同207份,购货金额390.17万元。

五交化公司一向坚持批发为基层服务,零售为用户服务的观点,扩大销售业务,对基层供销社做到开票、发货优先和帐目、库存、紧俏商品分配公开。1981年以后,集体与个体商业勃兴,批发量激增,公司即在车站街设小批发部,专对个体和部分集体商户小宗批售,年批发额13万元。1984年在五沟营设批发点,当年批售额9.58万元。继而在13个乡开设联营批发站。是年主办两次供货会,招徕遂平、郾城、舞阳、项城等县20个基层供销社和漯河市两个合作商店的顾客,成交额47.5万元。同时送货下乡批售。1983年送货批售11万元。零售门市部经常送货到机关、工厂、学校推销,1983年送货销售44.13万元。

1985年,全公司销售额477.4万元,实现利润4.5万元。

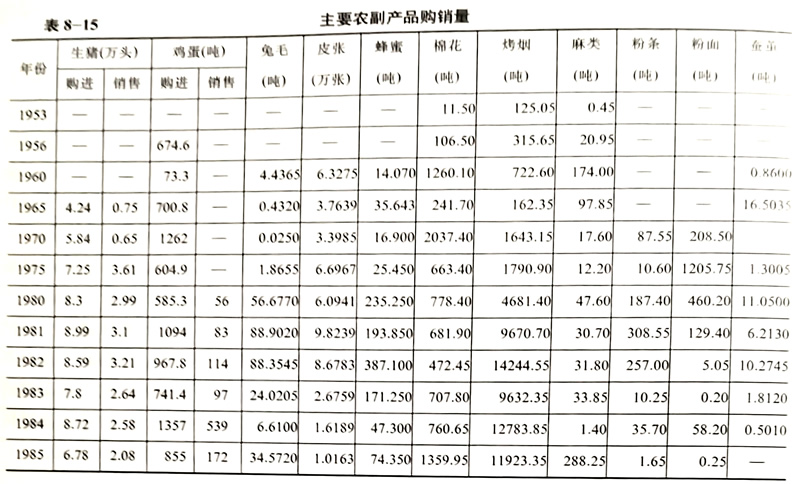

第二节 农副产品

农副产品购销业务,原归供销社经营,1955年之后,粮食、油料购销业务划归粮食部门经营。1964年,猪、牛、羊、蛋、禽及畜产品购销业务转归对外贸易部门经营;1984年,烟草归县烟草公司收购;其他农副产品如棉、麻、粉面、蜂蜜等以供销社为主收购。

收购部门按照“及时收购、同时安排”和“组织生产、积极收购、扩大利用”的方针,根据国家“统购”、“派购”、“换购”和“议购”政策,及早安排收购计划。1953年开始,相继实行粮食、油料(油品)、棉花(棉制品).统购统销。1959年,对生猪、鸡蛋实行派购,之后,烤烟、麻类也列为派购物资,兼行工业品对换办法换购,完成国家任务以外的收购部分按议价付款。所收购的农副产品,除生猪、鸡蛋在当地销售少量外,其余均调外地。

1958年,在“左”的思想影响下,收购工作“放卫星”,估山购草,估园收菜,预收预付,造成积压,亏损230万元。

1960年前后,先后收购橡子、土伏苓、瓜类、干菜等代食品175吨,占农副产品收购总额的40%。收购后平价销售,为帮助灾区人民渡过灾荒,起到一定作用。

“文化大革命”中,农村养殖业、种植业、工副业等多种经营发展受到阻碍,农副产品收购量一度徘徊,个别品种收购量虽有增加,但进展缓慢。1978年之后,农村经济政策逐步放宽,多种经营相应发展,农副产品收购量明显增加,是年收购皮棉718.5吨,烤烟2467.5吨,烤烟收购量创历史最高记录。

1980年后,除棉花、烤烟仍按计划收购外,其余如鸡蛋、蜂蜜、麻类、兔毛等均可议购议销,收购量显著增加。

1985年,收购生猪6.78万头,比1980年减少18.3%;鸡蛋855吨,比1980年增长46.1%;棉花1360吨,比1980年增长74.7%;烤烟1.1923万吨,是1980年的2.5倍多。

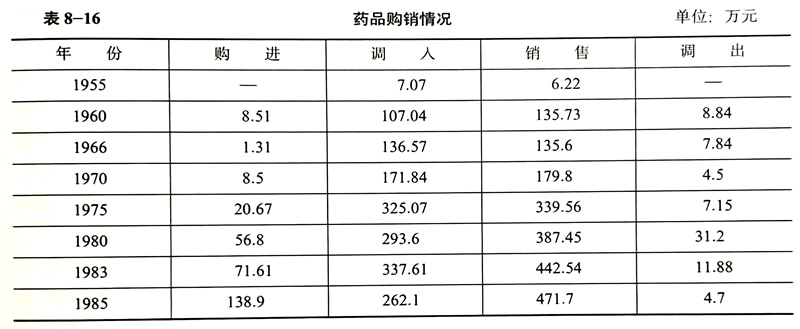

第三节 中西药品

清朝末年,县城“全仁堂”、“广升堂”药铺曾兴隆一时。民国时期,县城有“敦本恒”、“敦本堂”、“德本恒”、“德本堂”、“信昌恒”、“福文德”等中药铺20余家,中华人民共和国成立前夕尚存15家。民国12年(1923),西药在西平始售,1948年,在县城经营西药者30余家,1949年底有西药房、诊所25家。1956年县城5家中药铺组成公私合营中药业零售部,1958年9月转为国营门市部。

1955年8月,中西药品购销由中药材经理部和西药批发部主管。1961年3月以后归医药公司经营。西药全由外地购入。中药材大部从外地购进,少量由当地收购。收购中曾对杏仁等38种药材实行粮食奖售办法。中西药经营量逐年增长。1983年经营西药1400多种,销售额443万元,是1961年的3倍多。1961-1983年,共为国家积累资金140万元。1985年经营中药材645种,中成药437种,西药1420种,药械369种。是年计划外购进额138.9万元,计划调入额262.1万元,销售额417.7万元,计划调出额4.7万元。