本县文化源远流长,境内已发现古代文化遗址20余处。县境广为流行的戏曲有豫剧、越调和曲剧。民间音乐、舞蹈形式多样,具有广泛的群众基础。

中华人民共和国成立后,县设文教科(局),乡配文教助理,专司文化、教育工作。各种文化事业机构和专业剧团相继成立,群众文化活动也日趋活跃。“文化大革命”期间,文化事业遭到摧残。1978年之后,公社建立文化站,大队成立文化室,形成了县、社、队三级文化网,并出现一些个体文化专业户。1985年,全县有专业剧团2个、业余剧团46个,剧院、影剧院22座,年发行图书390万册,广播喇叭入户率达97%以上,馆藏档案、资料日益丰富,不少新闻稿件和文艺作品在报刊或电台发表、播放。

第一章 文化艺术

第一节 群众文化

文化机构 解放前群众文化、教育机构为民众教育馆。中华人民共和国成立后陆续成立人民文化馆、工人俱乐部和文化站等。

民众教育馆:民国21年(1932)夏建民众教育馆,为全县实施民众文化教育的中心。馆址在县城西街路北,有图书阅览室7间、陈列室6间、游艺室3间,内置理化仪器、生理模型、图书报刊、戏剧用具等。全年经费2412元。民国26年在出山、仪封、合水、刘关帝庙设4个分馆。27年10月,馆长杨锐甫因支持战时服务团被解职,馆遂停办。翌年5月恢复。民国33年日军侵占西平时,人员遣散,图书等物转移民间。次年县城光复,馆迁宝岩寺院内,图书等物大部散失。民国36年,民众教育馆及分馆解散。

人民文化馆:1949年11月,建立县人民教育馆,1950年改称人民文化馆。馆址在十字街东路北,馆舍26间。1968年5月,文化馆、广播站合并,成立毛泽东思想宣传站。1970年9月,站迁县城东关。1973年3月文化馆恢复,1976年9月迁菜市街路北。1984年建3层办公楼1座,建筑面积1000平方米。1985年,馆内工作人员有17名,设办公室、文学组、艺术组、文物组、影视组和美术摄影书法组。

工人俱乐部:1952年成立,址在县城南街路东,管理人员1名,开展图书借阅、报纸阅览及游艺活动。1962年迁东关,占地面积6893平方米。1965年建工人文化宫。1984年建三层楼1座,使用面积1006平方米。1985年,有管理人员5名,设图书室、游艺室,阅览室、老干部娱乐室和篮球场、羽毛球场等。

文化站:1953年5月为开展农村群众文化活动,在出由、仪封、权寨、盆尧建立文化站。1957-1958年,文化站先后撤销。1978年10月,在18个公社(镇)建立民办公助文化站,每站设站长、专职干部各1人。文化站行政属公社领导,业务归文化馆管理。1984年5月县文化局成立后,业务管理属文化局,公助经费由县拨发。

文化活动 县内群众文化活动的主要形式为业余文艺演出和元宵灯会。

业余文艺演出:1950年,翻身农民纷纷组织业余剧团,演出传统戏。城乡中、小学师生组织业余文艺宣传队,配合当时的中心工作,演出现代戏,歌舞和曲艺等。1952年全县业余剧团(宣传队)98个,演出的现代戏剧目有《白毛女》、《穷人恨》、《血泪仇》等。1957年后,业余剧团时多时少,1960年处于低潮。“文化大革命”中,业余剧团改名毛泽东思想宣传队,最多时(1968-1974年)达610多个。但往往是配合政治任务,一哄而起,哄而散。1976年之后,随着传统戏的开放,业余剧团的发展又出现新的高潮。1978年后,由于电影的普及和电视的发展,业余剧团逐步减少。1985年仅保留46个,其中豫剧团31个、曲剧团10个、越调剧团4个、坠子剧团1个。1985年3月,县文联成立业余农民轻音乐团、演职员18人,经常在驻马店、南阳、信阳三地区城乡巡回演出。

从1953年起,除三年经济困难时期和“文化大革命”初期外,县每年举办一次业余文艺汇演或调演。汇(调)演一般是一个乡(公社)或一个局(委)一个代表队。1976年规模最大,参加的有30个代表队,1500余人,每队带一台节目,共演出6天。

元宵灯会:元宵灯会由来已久。丰收年景灯会最盛。正月十四、十五、十六这三天,富贵人家张灯结彩,寒微之家也要扎盏纸灯。入夜,大街小巷灯火通明,铜器会、故事会(民间舞蹈)走村串乡,到处锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,耍“龙”舞“狮”,推“车”跑“船”,直至深夜人们方尽欢而散。民国20年前后,全县80%的自然村均有铜器会、故事会。仪封镇和权寨乡小刘店,灯会期间一天就进故事百余班。县城、出山、合水、仪封等地,灯会期间还有放焰火的惯例。

解放初期,元宵灯会既沿袭旧形式,又增添了新的内容,诸如秧歌、霸王鞭、时装戏表演等。1958-1961年及“文化大革命”期间,元宵灯会被作为封建迷信而禁止。1976年恢复后,规模越来越大。1980年春节,文化馆举办灯展和灯谜活动。之后,县城每年均举办春节灯展。1984年“柏城灯会”规模盛大,从正月初七开始,历时10余日。每晚,全城华灯齐放,各单位门首张灯结彩。文化馆为灯展中心,集中各种电转灯、传统灯、工艺灯100余盏。有46个舞蹈班进城表演。出山、重渠、杨庄等乡也在当地举办了迎春灯会。

文艺创作 解放前,县内文艺创作活动不甚活跃。中华人民共和国成立后,专业和业余文艺工作者渐多,逐步形成一支队伍,分别从事文学、美术、书法、摄影、音乐等创作活动。1984年11月,县成立文学艺术界联合会,会员148人。其中文学创作者协会27人,美术、书法、摄影工作者协会49人,戏剧、音乐、舞蹈工作者协会56人,曲艺工作者协会16人。

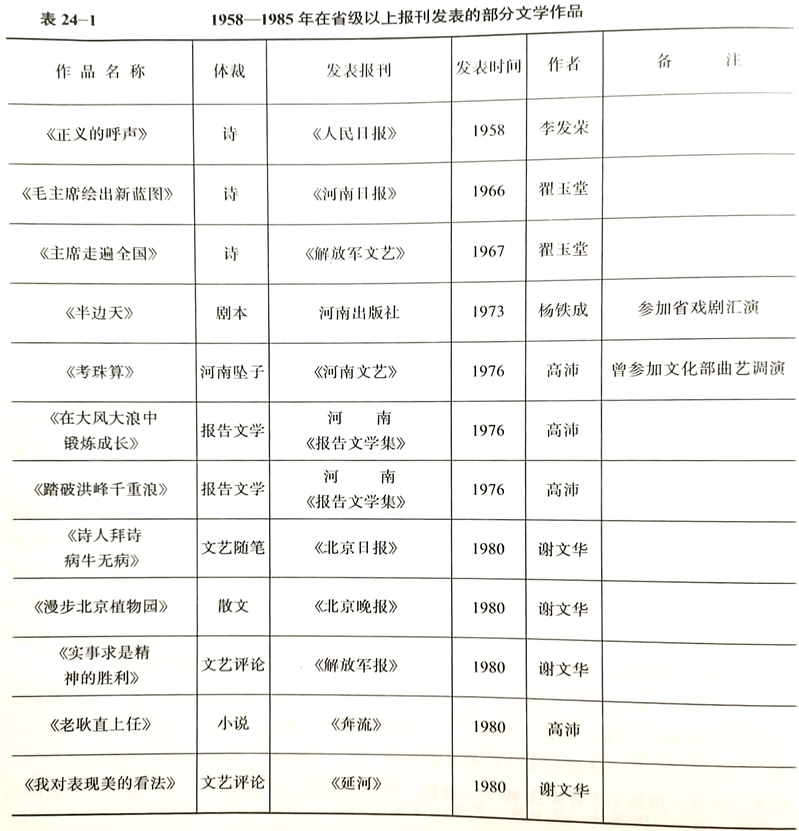

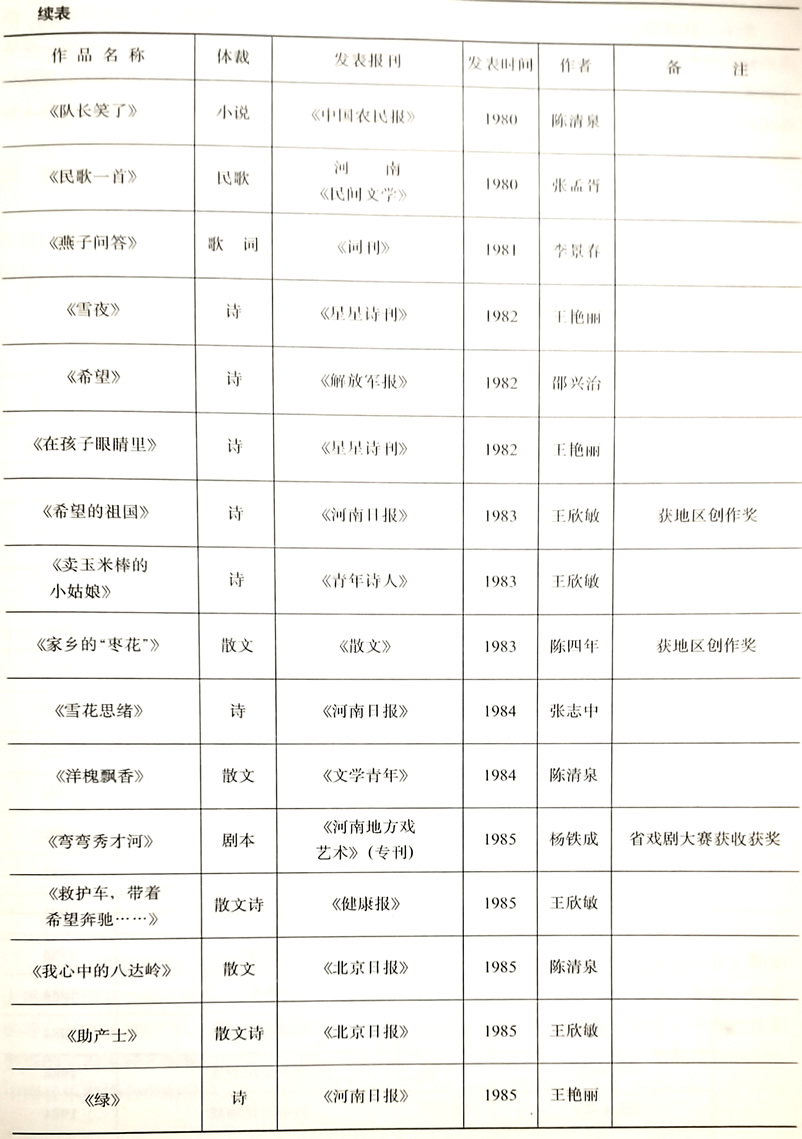

文学创作:解放前,西平曾有一些诗歌、散文传世,多系文人即兴或酬和之作。从50年代起,县文化馆不定期举办各种类型的文学创作短训班。1956年创办《西平文艺》。县内从事文学创作的人逐渐增多。酒店张孟胥为省民间文学研究会会员,收集整理民歌、民间故事,有8篇见诸报刊。50年代末期,业余作者骤增,但作品明显打着“大跃进”的烙印。文化馆编印的《跃进歌声》,县豫剧团编演的《七千三百二》,直接为浮夸风摇旗呐喊。“文化大革命”期间,虽然作品问世较多,但反映现实生活的佳作甚少。1976年之后,文学创作日趋活跃,作品数量显著增加。据不完全统计,解放后县内作者公开发表的作品241篇,其中1976-1985年发表的147篇,获地区以上创作奖的11篇。1980年之后,有3人分别加入中国作家协会河南分会(高沛)和中国戏剧家协会河南分会(杨铁成、陈天福)。

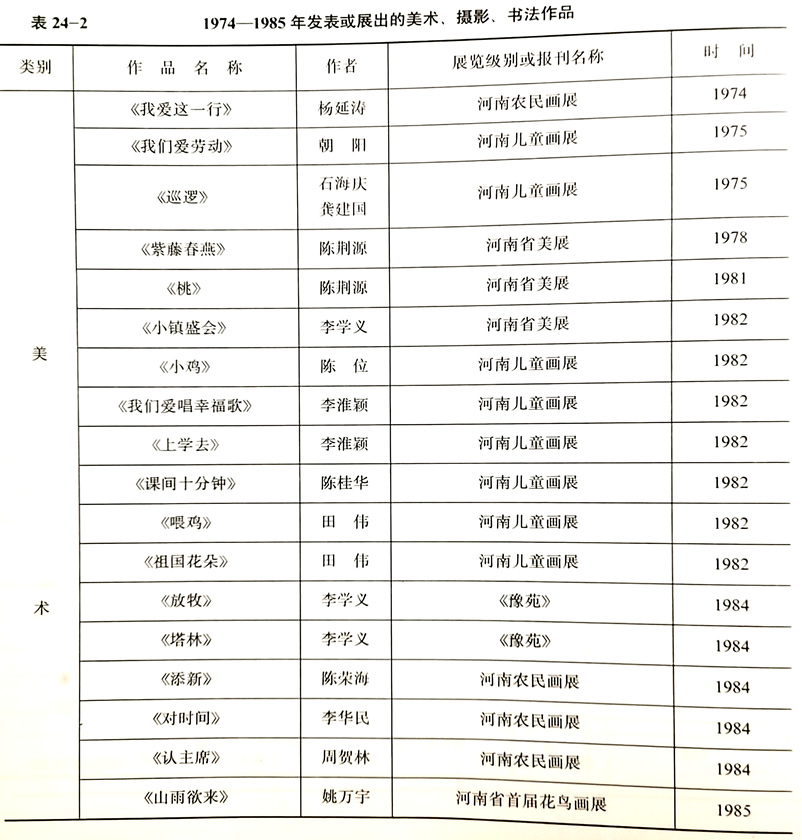

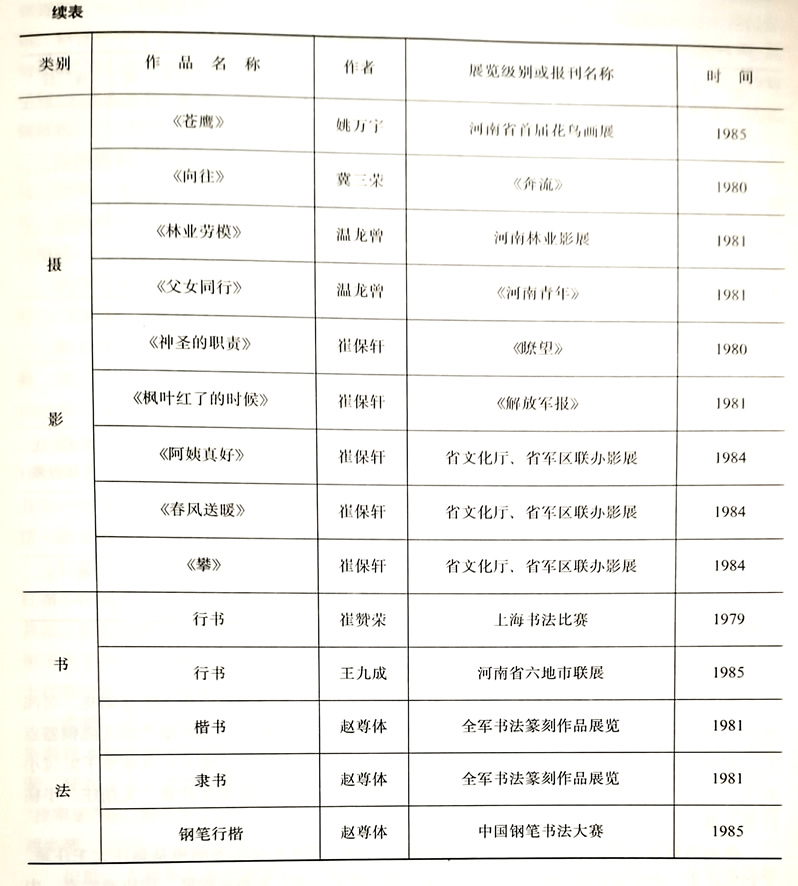

美术:解放前,县内从事美术活动的一是文人学士,一是民间画匠。作品多为国画,西洋画只在少数青年中传播。本世纪60年代后,县内美术爱好者渐多。1973-1985年,县举办美术展览5次,开办美术训练班7期,培训学员200余人次。一批美术作者的作品多次见诸报刊或参加省和地区展览。长于国画的陈荆源为中国美术家协会河南分会会员,他的4幅国画1983年在广交会出口。

摄影:民国年间县内已有照相馆,但摄影艺术创作兴起较晚。1979年之后,出现一批摄影爱好者。1984年10月,崔保轩被吸收为中国摄影工作者协会河南分会会员。

书法:毛笔书法在西平城乡有广泛的群众基础,但50年代之后,由于学校课程门类增多,铅笔、钢笔广泛应用,毛笔书法练习减少。1973年以后,县举办数次书法展览加以倡导,书法爱好者渐多。进入80年代后,硬笔书法活动也逐步开展。

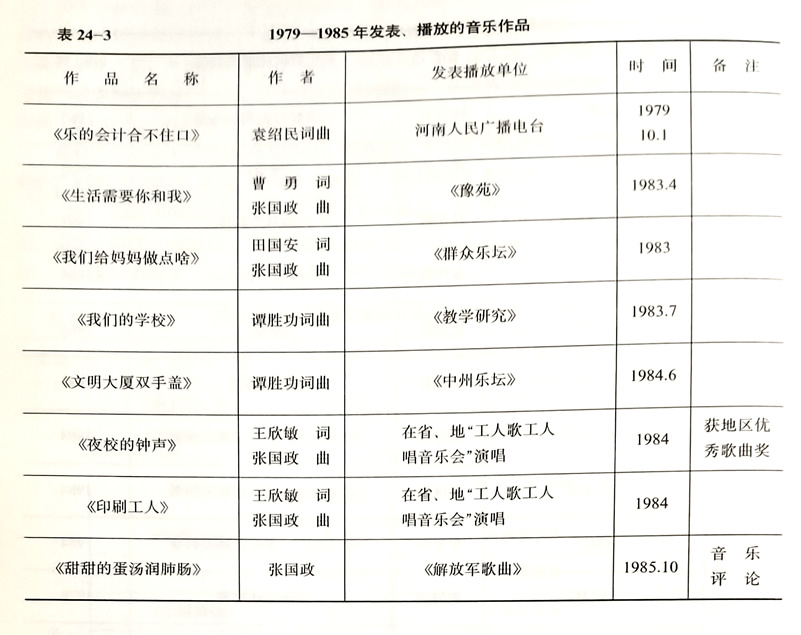

音乐:民国年间,随着新学堂的兴办,学校始设音乐课,但从事音乐创作者不多。中华人民共和国成立后,音乐工作者为剧团、业余文艺宣传队谱写了不少戏剧曲调、歌曲、器乐曲等。1979-1985年,有7首歌曲和1篇音乐论文在报刊发表或在电台播放。谭胜功搜集整理的《冯玉祥军歌集》,1985年由河南省音乐家协会内部发行。袁绍民、谭胜功先后加入中国音乐家协会河南分会。

民间器乐 境内影响较大的民间器乐有喇叭、唢呐、铜器。

喇叭为铜制管乐,长6尺余。喇叭口直径8寸至1尺。铜器会中常用,声音响亮,可闻数里。西平有“城东喇叭城西铜器”之说,城东铜器点儿随喇叭曲儿,城西喇叭曲儿随铜器点儿。喇叭常用曲牌有:《王大娘钉缸》、《百鸟朝凤》、《过街令子》、《曲子》、《单令子》、《小双令子》等,也模拟一些民间小调及地方戏曲唱段。吹奏技术以盆尧乡叶寨、大杨庄、小杨庄为上乘。

唢呐为簧管乐器,俗称“响器”,用笙和梆子伴奏。西平最早的唢呐班是焦庄大王庄班、人和冯庄班。解放前吹唢呐者多为唢呐世家,地位低下。逢人家婚丧嫁娶,即应邀吹奏。中华人民共和国成立后,随着艺人地位的提高,唢呐班发展很快,并且出现了女子唢呐手和女子唢呐班。1982年春节,文化馆举办首届唢呐调演,历时4天,参加12个唢呐班共84人。之后,每年春节均举办一次唢呐汇演或调演。1985年全县有唢呐班23个。县境流行的唢呐曲有:《抬花轿》、《云里游》、《百鸟朝凤》、《一枝花》等20余个。大多数则是即兴吹奏一些地方戏曲选段。

铜器包括鼓、锣、铙、镲等打击乐器。锣有大锣、铴锣,鼓有大鼓、小鼓、边鼓,铙、镲有四大扇、八大扇之分。铜器常和喇叭结合在一起,为社火开道路、壮声威。也有专门玩铜器的,一人手持边鼓,根据铜器点做各种指挥动作。每年一人腊月,即组织演习,乡村集镇,铜器声不绝于耳。常用鼓谱有:“三钉锤”、“凤凰三点头”、“龙摆尾”、“小雀闹竹园”,“老鼠啃面瓢”等。仪封镇和谭店街的铜器在县境最有名气。1952年,全县有铜器班780个。1958年和“文化大革命”期间,铜器班无人组织,铜器被毁。1976年后,各村方陆续购置,恢复铜器班。

民间舞蹈 境内民间舞蹈有30余种,广为流行的有:龙灯、狮子、旱船、高跷、竹马、阁、推车、拉驴、翘杆、二鬼摔跤、挑花篮等。解放初期又从北方传入秧歌、霸王鞭等。民间舞蹈组织大多以自然村为单位,名“铜器会”、“故事会”、“同乐会”等,活动大多在春节期间,元宵节形成高潮。

龙灯:龙灯舞遍布全县。龙身一般为7-9节,也有13节的。舞法有“龙戏珠”、“过天桥”、“穿树林”、“滚身”、“盘身”等。重渠乡高庄的龙灯较有名。

狮子舞:狮子舞城西多于城东。最受欢迎的是县城西街表演的狮子爬杆:二人合饰一狮,爬上高杆,并在杆上生一狮娃(狮娃为一小儿装扮),使耍狮达到高潮,但失传已久,1985年始挖掘整理。

顶灯:民国初年顶灯舞遍布全县,以二郎乡白庄班水平最高。30年代后近乎绝迹。1985年五沟营后郑代表队在驻马店地区民间舞蹈调演时演出。顶灯多为三人表演:主角男丑为一赌徒,配角为一老旦、一童生。老旦、童生对赌徒盘问、训斥,并罚以顶灯。男丑头顶一燃着的油灯,作跪、钻桌、翻滚等滑稽动作。另外还有单人和双人表演。

杠箱:杠箱俗称“抬杠箱”,流行不及龙灯和狮子舞广泛,城东多于城西。五沟营一带抬杠箱不在春节,而是在二月初七庙会上。杠箱由杠和箱组成。箱外油漆彩绘,箱顶装杠二人共抬。抬者身着衙皂衣帽,箱内放铜铃及重物。抬时不用手扶,二人或对脸、或对背,随着箱子上下忽闪,手舞足蹈,跳跃转身,随意换肩,箱内“咣当”、“叮咚”,响声有致。有时几个杠箱组成一组,情趣更浓。

武驴:武驴流行于县境西部各乡。演员头戴竹编布蒙的驴头,身穿黑布或灰布驴衣,手持两根木棍作驴的前腿,在赶驴人和骑驴人的配合下,表演驴的各种动作。演出中欢腾跳跃,狂欢不止,故群众称之为“武驴”。武驴的传统表演形式很多,有“单武驴”、“双武驴”、“拉犟驴”等。杨庄乡史渡口的单武驴尤为精彩,清咸丰年间即有表演。光绪年间,誉满县境西半部。

护蟾:人和乡大朱的护蟾是一种独特而别致的民间舞蹈。扮演蟾的演员,身穿绿色蟾衣,背绘彩纹,臀部置一纸做蟾头,双腿做蟾的前腿,两臂夹头、双手并拢做蟾的一条后腿。另有一赌鬼和一地方鬼,配合做捉蟾和护蟾的各种动作。

鱼灯:鱼灯主要流行于县境西部,一般由15盏灯组成。表演者身着民族服装,双肩十字斜挎两串铜铃,双手持灯,排为一路纵队,表演各种动作。铜铃声与打击乐的伴奏交织在一起,如骏马奔腾,活跃壮观。吕店乡茨园的鲤鱼灯制作最为精美。鱼灯分头、身、尾三部分扎制,接口处用铁丝钩连接。头尾活动自如,栩栩如生。茨园的鱼灯已有190多年历史,中华人民共和国成立后一度中断30余年,1984年春节恢复演出。

民歌 流行在县境的民歌多属五声性调式,以微调为主,宫、羽调次之;节拍以两拍为主,四拍、散拍次之。曲调流畅,琅琅上口。西平人称民歌为小调,男女老幼皆能哼唱。

随着现代音乐的普及,现在民歌已经很少有人传唱。为了抢救这批文化遗产,1980年7月至1981年10月,文化馆组织12位音乐工作者,对民歌进行了广泛搜集。选出35首,辑为《民歌集成西平卷》。

民间传说 境内流传较广的民间传说有:分金庙、老王坡、金梁桥、罗成坟等。

分金庙:县城南7公里处有一分金庙村,解放前夕尚存石碑一块,上书“管鲍分金处”。相传管仲早年贫寒,家有老母,无力奉养。多亏他结交了一位仗义疏财的朋友鲍叔牙。鲍叔牙是齐国人,家境富裕,为资助管仲,拿本钱与管仲一起经商。每次盈利时,管仲多分一些,鲍叔牙从不计较,反以此为快。相传分金庙就是当年管鲍分金的地方。清代及民国年间,分金庙所在保称为“义亭保”。这里是一带东西走向的土岗,称“义亭岗”,又叫“义岗”。古来常有一些学士名流来此寻访管鲍分金遗址。晚清举人阎克恭有《义岗牧笛》一诗:“当年管鲍此分金,十里高岗牧子寻。一片荒烟怜寂寂,千秋大义自森森。知心密友闻齐鲁,随口新腔翻古今。每值登临瞻望际,犹如牛背剩遗音。”

老王坡:原名赧王坡,亦名周家泊,在县境东北部,面积140多平方公里。传说周赧王在位时,不理朝政,整日寻欢作乐,尤喜狩猎。一次巡游路经此处,只见野草丛生,狐兔出没,宜于狩猎,便建行都于此。不久,天降大雨,一夜之间赧王的行都成了浩淼的水乡。明代王诰有《周泊渔歌》一诗:“周泊渔翁欸乃歌,渔歌常在白云窝。一声拨弄烟波棹,两鬓萧骚雾雨蓑。别岸篝灯眠月晚,旗亭换酒夕阳过。沧浪自得凫鸥趣,肯博人间万户多。”此泊至嘉靖年间被汝水淤积。值大雾,有时依稀可见城池一座,城墙巍峨,城内楼阁成片,蔚为壮观。此景人称“周泊晓市”。

金梁桥:县城南街和菜市街相交的地方,叫金梁桥。原来,很久以前,洪河的一道支流由西水门入城,从这里穿城而过,名金水河。河上有座石桥,这就是金梁桥。传说,桥边曾住过一位金梁先生,以卜卦为业。董永的儿子董仲长大成人后,常思念母亲七仙女,就来求告金梁先生。金梁先生对他说:“城东南12里有个仙女池。每年七月七日,天宫的仙女就到那里洗澡。衣服都放在岸边,从东数第七堆衣服是你母亲的。你拿到衣服,就可见到母亲了。”董仲按照金梁先生的指点,果然母子得以相见。从此,金梁先生的名字传扬开去,这座桥就叫做“金梁桥”了。明代弘治年间,因金水河常泛滥成灾,在此居住的兵科都给事中于宣上疏朝廷,建议河流改道。后来,在城西南3里处修一条新河道,把金水河截断。从此以后,河水干涸,河道逐渐填塞,桥梁废弃。可金梁桥这个名字却一直流传下来。

罗成坟:在县城北淤泥河南岸,有一高大土丘,这就是家喻户晓的罗成坟。据传,唐朝初年,殷王李建成与齐王李元吉合谋与秦王李世民争夺王位。为剪除世民羽翼,设计将其骁勇部将置于死地。在一次战斗中,建成、元吉逼令世民部将罗成在腿负箭伤、饥肠枵腹之时,大战刘黑闼大元帅苏定方。交战之前,苏定方将淤泥河伪装一番,布下伏兵,然后诱罗成到此。罗成追至河边,见刘黑闼正襟危坐于淤泥河对岸,便弃苏定方直奔刘黑闼,人马皆陷入淤泥河中。岸上伏兵乱箭齐发,将罗成射死。是晚,天起旋风,在淤泥河南岸旋起一座土丘,掩埋了罗成尸体。其后逢老王坡大水,水涨坟亦长,终不能淹没。

第二节 戏剧曲艺杂技

戏剧 流行在西平的地方剧种主要是豫剧、曲剧、越调。早年在专探一带曾流行过锣戏、卷戏,今已消亡。清末和民国初年,二夹弦、二簧、河北梆子等流人县内,但存在时间不长,影响不大。抗日战争时期,有县文化抗敌委员会战时服务团和西遂边区心声剧团活跃在城乡,演出话剧,唱革命歌曲,宣传抗日救亡。随着戏曲的发展,戏曲窝班应运而生。民国时期有彭素华窝班、张九河窝班,为本县及外地培养演员数百名。中华人民共和国成立后,窝班发展为戏校,为私人或社队集体兴办,大刘堂戏校较为著名。此外,还举办有文艺专业班和戏曲短训班培养文艺人材。县内专业剧团有豫剧团和越调剧团。1964年,县成立农村文艺宣传队(又名轻骑队),走村串队为农民义务演出。演职员16人,全系多面手,能歌能舞,能拉能唱。演出内容多为时装小戏及歌舞、曲艺等。1966年并入县越调剧团。

豫剧:豫剧在县境流行最广,俗称“梆子戏”。清道光二十八年(1848),仪封镇即办起梆子戏班。民国年间,影响较大的梆子戏班有冯张庄戏班和金刚寺戏班。中华人民共和国成立前,县内豫剧唱腔属沙河调流派,比较有名的演员有贾振飞、王兴、刘法印(外号“垫窝”)、小姣(陈秀贞)等。1951年,刘法印所在的金刚寺戏班应聘到县城,改名和平剧团。法印精湛的表演艺术,至今犹为群众所称道。1952年6月,和平剧团解散。

1956年,县越调剧团分出30余人,成立豫剧团。其保留剧目有:《茶瓶记》、《燕燕》、《玉壶坠》、《杨八姐盗刀》、《杨金花夺印》、《碧玉簪》、《杨八姐游春》、《拷红》、《花木兰》等。1963年后,排演了《江姐》、《冬去春来》、《朝阳沟》、《女飞行员》等现代戏。1966年12月,剧团上调地区,与上蔡、遂平县剧团合并成立驻马店地区豫剧团。

1969年7月,招收青少年60余人,举办文艺学习班。1972年从中录取43人,复成立豫剧团。时值“文化大革命”时期,演出仅限于《沙家浜》、《红灯记》等几个剧目。1976年后开始上演传统戏,演出剧目有《花木兰》、《楚宫恨》、《秦香莲》、《秦雪梅》等20余出。1982年,青年演员李荣花赴省参加观摩演出,获演员二等奖。1985年3月,剧团重新组建,有演职员45人,实行联演计酬团长负责制。

越调:清光绪年间,越调由舞阳传入,在仪封成班。之后,出山、重渠等地亦相继建立越调戏班。影响较大且历时较久的有仪封、重渠乡敬庄、出山乡吴堂等越调班。民国30年(1941),舞阳“俊秀班”由漯河进入西平,在师灵杨环坐地演出。主要演员有张秀卿(艺名大宝贝)、张桂花(艺名小宝贝)、毛爱莲、刘松山、陈金英等人。民国32年“俊秀班”解散,李运亭、冯秀峰、陈金英等40余人组成“同乐班”,在仪封坐地演出。民国34年春,由新四军黄林部接收,更名“文工团”。翌年新四军转移,文工团重归仪封镇,仍名“同乐班”。1949年易名“醒民剧社”,排演了现代戏《血泪仇》和《王贵与李香香》。

1950年8月,醒民剧社由县人民政府接管,改为越调剧团,演职员60余人,剧团保留节目有:《收姜维》、《三哭殿》、《诸葛亮吊孝》、《李双喜借粮》、《李天保吊孝》、《白奶奶醉酒》、《火焚绣楼》、《哭四门》等。1954年,剧团从大刘堂戏校招收青年演员10多人。1956年,越调剧团参加信阳地区职业剧团汇演,《收姜维》获演出奖,陈金英获演员一等奖。

1962年后,除上演传统剧目外,还排演现代戏。剧团经常活跃在河南信阳到河北邢台的广大地区,所到之处,深受欢迎。“文化大革命”开始后,剧团停演“闹革命”,秩序混乱。1967年后,只搞些应景演出。1969年剧团解散,演员转行。

1983年4月,招收演员47名,重建越调剧团(属集体所有制)。剧团自负盈亏,较好地解决了“吃大锅饭”的弊端。

曲剧:俗称“曲子”、“曲子戏”。清光绪年间流入西平,在盆尧乡陈老庄成立第一个曲子班。当时曲剧尚未搬上舞台,元宵灯会期间,常和乡间社火一道,走村串乡,唱高跷曲,平时演出地摊戏。民国25年,始搬上舞台演出。境内曲剧多唱小调,也吸收部分大调曲牌,并逐步从曲牌联缀体向板腔发展。曲剧曲调委婉、流畅、缠绵、抒情,多唱文戏。流行剧目有《高文举中状元》、《小姑贤》、《三娘教子》、《胡二姐开店》、《王林休妻》、《许状元祭塔》等。由于曲剧行头小,人员少,曲调易学,很快在全县发展起来。解放初期,十里八村都有一个曲子班。仪封曲剧团水平较高,常自制道具,自编(改编)现代剧目。1950-1958年,曾3次获县及地区演出奖。由于县内专业剧团编制有限,曲剧终未形成专业团体。

曲艺流行在县境的曲艺种类有河南坠子、评词、大鼓等。艺人往往单独行艺。1950年,全县有曲艺人员74名。1957年,县录取16名为职业艺人,批准6名为半职业艺人,并加强了对曲目的管理。1962年,选拔16名艺人成立县曲艺队,在县城东关路北建曲艺厅一座。1968年,曲艺队解散。

1965年2月,招收9名青年演员,建立曲艺说唱队。1966年2月正式演出。曲种有:河南坠子、三弦书、大调曲子、山东琴书、快板书、相声等。内容全部说新唱新。1966年秋,并入县越调剧团。

1976年以后,传统曲目逐步开放,曲艺人员迅速增加,1979年有150余人。是年9月,成立县曲艺协会,首批发展会员123名。1983年后,曲艺事业景况不佳。

杂技 杂技在县内发展较晚。中华人民共和国成立后,芦庙、谭店、盆尧、吕店等地始出现杂技班。1970年,夏秀营以家庭成员为主,组成10余人的杂技班,在河南、山西、宁夏等省巡回演出。后由山西省新绛县接收,命名为“新绛县杂技团”。1984年元月,夏秀营申请归家乡政府领导,定名“西平县马戏团”。马戏团拥有技马2匹及价值8万元的流动剧场1座,有簧管乐队。主要节目有马戏、空中飞人、踩钢丝、高台定车等20余种。

第三节 电 影

电影放映 民国23年(1934),河南省教育厅社会教育推广部在国民党县党部首放无声电影。影片为《苦学生》、《孤儿救祖记》等,后又在县城东关操场和盆尧陈庄连放数场。之后,又有外地影商在五沟营等地放映无声电影。电影所到之处,人们争相一睹为快。

1953年8月,河南省电影教育工作第七队在西平、遂平、上蔡三县巡回放映。1956年6月,省文化局将第七队移交西平,更名“河南省电影放映西平一队”。同年建立放映二队。是年11月,在县城东关建电影院,设施简陋且无座位。1964年拆除重建人民影院,安设铁架木椅1375个。初期所用放映机为苏联和捷克产16mm放映机,1958年始置35mm放映机。

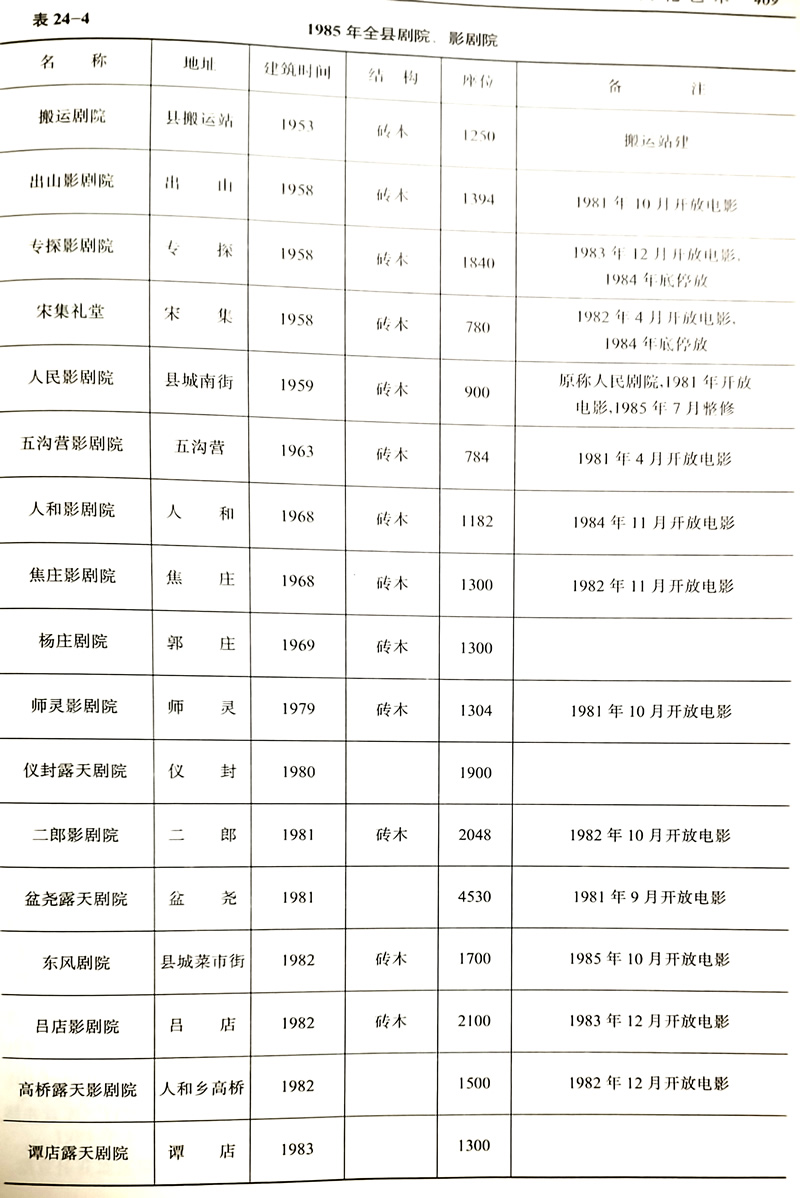

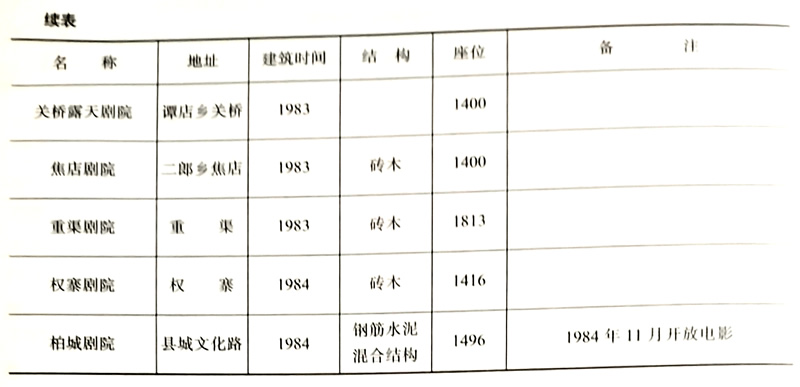

1972年,在农村公社建立电影放映队17个,5个县直单位亦先后建立放映队。1974年底,全县放映单位47个,放映员170人。1977年,原属电影管理站的17个放映队移交所在公社。1979年后,电影放映体制改革,国营、集体、个体三种经营形式并存。1981年9月,在菜市街路北建露天电影院,设水泥板座位1576个。1984年冬,人民影院添置立体电影偏转镜头,首映立体影片。1985年7月,影院翻修,设地道通风设备,座位1250个。年底,全县有放映单位152个,其中国营4个、集体82个、个体66个,放映人员近300人;电影院、影剧院14处,放映点62处。

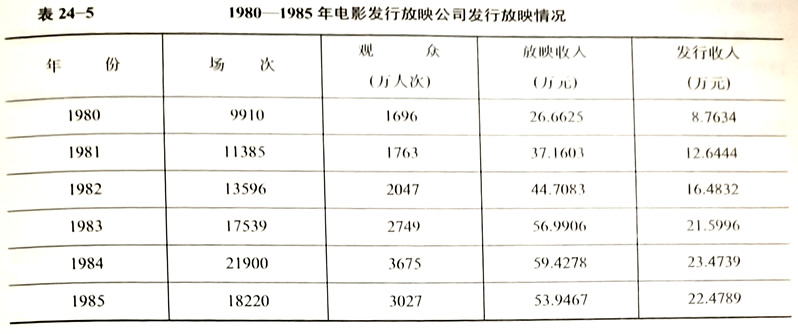

电影发行 1964年4月成立西平县电影管理站,始设影片发行组,但无专人负责,亦无完整的发行规章。1974年以后,影片发行始设人兼管。1977年12月,设影片发行工作室,拟定影片发行《十项规定》。1981年,电影管理站易名电影发行放映公司,开始对上座率高的新片招标发行,对乡级影剧院和各放映点定场次、定片租,全县电影发行、库管井然有序。1984年11月,在芦庙设电影管理站,主管西部6个乡的影片发行。