民国年间,县设内务民政科,主管优待抚恤、难民救济等民政事宜。遇天灾兵燹,政府也曾提出优待抚恤、赈济灾民等事,但多中饱私囊,真正赈济灾民者寥寥无几,如杯水车薪。民国36年(1947)大旱,河南救济分署发给西平灾民面粉152袋,被县救济院长渔利。贫苦人家或沿街乞讨,或身染重病,坐以待毙。

1949年4月,民主县政府设民政科,是时以支援前线和建设基层政权为主。之后开展优抚安置返乡军人、生产救灾、社会救济和婚姻登记等各项工作。“文化大革命”开始后,民政工作被迫停止。1968年11月机构撤销,干部下放劳动,民政工作由县“革命委员会”计划委员会兼理。1978年恢复民政建制,成立民政局。至1985年,民政局设办公室、优抚股、社会救济股、民政股、社会福利股、老干部股和复员退伍军人安置办公室。

民政部门在几十年中做了大量工作。抚困济危,使老有所靠,幼有所教,鳏寡孤独者皆有所养,对于密切党和人民群众的联系,巩固人民政权,保障人民生活,增强军民团结,推动人民群众积极参加社会主义现代化建设,起了重要作用。

第一章 拥军优属

第一节 支前慰问

支前 解放战争时期,西平人民积极支援前线。民国36年(1947)12月,解放军在县城南金刚寺、祝王寨围歼国民党军队战役中,西平人民组织担架队、运输队,计1500余人,牛车900辆,支援解放军作战。民工陈凤歧、张木峰、阎金秀壮烈牺牲。1949年2月,县成立支前司令部,司令员丛健,政治委员宋亚民。区建立支前指挥部,乡建立支前供应站,领导群众支援大军南下。春天,支前司令部派王志等人,将400吨粮食分别送至驻马店、信阳解放军兵站。4月,组织群众抢修县境内郑(州)信(阳)公路35公里,修桥梁、涵洞35座,保证大军南下畅通无阻。下旬,解放军陆续过境,各支前机构和沿途群众,敲锣打鼓,杀猪宰羊,写慰问信和标语,端茶送水,保证食宿供应,热烈欢迎子弟兵南下解放全中国。

1950年美国发动侵朝战争,直接威胁中国的和平与安全。全县人民节衣缩食,捐款18万元,可购买战斗机1架(计款15万元),大炮1门(计款3万元)。县直机关70%的人写了参军申请书,原计划动员参加志愿军70名,实报名373人,其中263人参加军政干校。

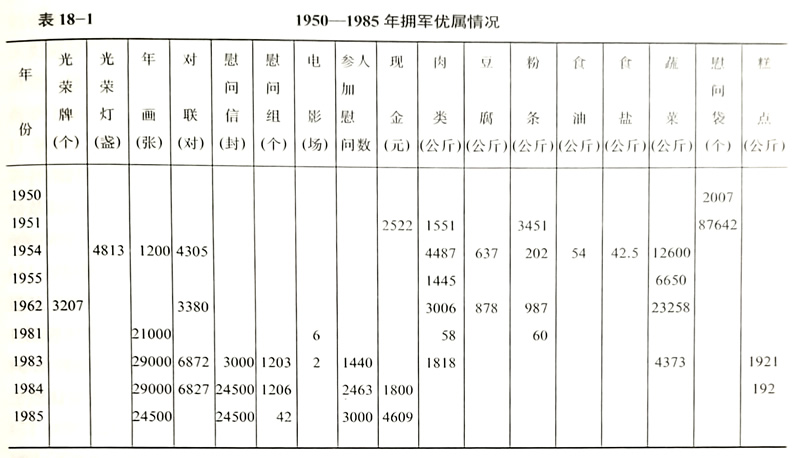

慰问 解放初期,每值城乡演戏、放电影均设烈士家属优待席,干部送烟、倒茶、热情招待。每逢春节,县、乡政府均召开烈士、革命军人家属座谈会,各级领导干部带年画、贺年片、慰问信、光荣匾、光荣牌、肉食、豆腐、粉条、蔬菜等物品,登门向烈军属拜年。1954年以后,每逢春节,青年学生、群众代表敲锣打鼓,为烈军属挂光荣灯、贴春联、送慰问信。县政府举行军民联欢会,电影晚会,邀请驻军、人民武装部、人民武装中队、消防队和退伍老战士以及烈军属参加,并向前线将士写慰问信、制慰问袋、寄慰问品。

第二节 优待补助

1949-1950年,对烈军属、革命残废军人和复员退伍军人,实行代耕和派工制度。同时,发优待粮205.765吨,款190元。1951-1955年,共为烈军属代耕土地28109亩,入社补助金3.24万元,助学金12.14万元,医疗费1330元,优待款4.529万元。

1956-1957年,全县烈军属、革命残废军人、病退军人4541户,23598人,享受优待劳动日的1101户,6410人,优待劳动日106955个,折款76933元。1962年优待3680户,1.533万人,共优待劳动日216534个,分粮129.72吨。1956-1962年,优待劳动日折款14.615万元,优待粮162.5吨,医疗费1.89万元,临时性补助1.364万元。残废军人补助粮1.36吨,优待款13.024万元。1980年优待1191户,1284人,44.337万工分,分粮332.55吨,分款10.56万元。1981年优待2079户,优待工分分粮311.962吨,分款52688元。从1982年开始,取消优待劳动日制度,实行粮款优待补助。对烈士、病故、失踪和因公牺牲军人及现役军人(不包括军官、志愿兵)的直系亲属,实行户户优待。至1985年,共优待15715户次,优待粮2325.3吨,优待款88.855万元。

第三节 抚 恤

中华人民共和国成立初期,革命军人、工作人员、参战民兵、民工牺牲或病故后,除妥善安葬并给予政治荣誉外,对其家属发一次性抚恤粮。1953年起改为抚恤金。

1949年全县共有烈、军、工属2000人,发抚恤粮30.9吨;残废军人90人,发抚恤粮27吨;残废民兵、民工30人,发抚恤粮9吨。1951-1953年,共发放抚恤粮189.4吨,对农村烈属发放补助款6.28万元。1954-1957年为烈属发放抚恤金和生产、生活补助款46.31万元;照顾农村烈士亲属(子、女、弟、妹)入学补助费7.67万元;帮助烈属解决入农业社股金6.5万元。因战因公致残的革命军人和工作人员,从评定残废等级之月起,按规定发给残废抚恤金。1962年开始追认烈属、烈士工作。全县共追认烈属195人。1981年换发革命残废人员证书。全县422名残废人员中,在农村的336人。其中特等1人,一等11人,二等甲27人,二等乙86人,三等甲106人,三等乙105人;在职的86人,其中特等1人,一等3人,二等甲7人,二等乙24人,三等甲28人,三等乙23人。1983年对革命烈士进行换证补证工作。基本查清全县革命烈士共380人,其中在第一次国内革命战争中牺牲3人,在抗日战争中牺牲11人,在解放战争中牺牲106人;在抗美援朝战争中牺牲134人,在对越自卫反击战中牺牲6人,在其他战斗中牺牲120人。对有直系亲属的165名烈士,换证92个,补证73个。其中属于国内革命战争时期牺牲的3人,抗日战争牺牲的1人,解放战争牺牲的38人。中华人民共和国成立后牺牲的123人,其中抗美援朝牺牲的54人,对越自卫反击战牺牲的5人,其他战斗牺牲的23人,因公牺牲的40人,病故追认烈士的1人。1984年全县烈士、病故、失踪军人家属优待206户,抚恤款2.56万元,户均124元。在乡残废军人173户,发款1.842万元,户均106元。1985年烈士、病故、失踪军人家属195户,发款2.745万元,户均140元,在乡残废军人210户,发款2.196万元,户均104元。

第四节 复员返乡军人安置

1950年9月19日,成立复员、退伍、转业军人安置委员会。1952年设复员、退伍、转业军人建设委员会,1973年更名为复员、退伍军人安置办公室。1980年改为复员军人安置领导小组。

1950-1957年,复员、退伍、转建军人5285人,其中干部599人,战士4686人。根据“归口包干,妥善安置,各得其所”和“从哪里来,到哪里去”的原则,安排在国家机关、团体、学校、企事业单位446人,乡干部68人,基层干部560人,复学8人,复工3人,其余4200人回乡务农。对生活、生产、住房、治病等方面有困难的,分给土地495亩,修房盖房3399间,发生产补助粮312.45吨,生活补助款128万元,医疗专用款1.273万元,减免药费3130元,解决人社股金8.84万元,安家费2.96万元,帮助建立家庭89人。

1958-1979年,全县共安置复员、退伍、转业军人9739人。1980-1985年,接收复员退伍军人3612人,其中城镇户口529人,农村户口3083人。对回农村的在生活、治病、住房等方面有困难的375人,拨专款5.83万元,建房木料209立方米,生活用煤100吨。城镇人伍的全部安置在全民所有制和集体所有制单位工作。1950-1985年,全县共安置复员、退伍、转建、转业军人18636人。