第四章 农田水利

第一节 除 涝

西平县处于洪汝河流域上游,县境西部山丘区为洪汝河支流的发源地。由于上游河道比降大,集流迅速,而下游洪汝河干流河底平缓,水流缓慢,洪水渲泄不及,汛期各支流洪水常常相遇,产生较大的洪峰。加之解放前河道淤塞,堤防失修,排水能力很低,每至雨季即发生洪涝灾害,导致洼坡地常年积水。主要洼坡地有:老王坡、叶坡、澍河坡、胡坡、白寺坡、姚湖坡、洪溪坡和毛坡等,俗称“西平八大坡”。中华人民共和国建立初期,全县低洼易涝面积45.6万亩,占全县耕地面积的44.9%。

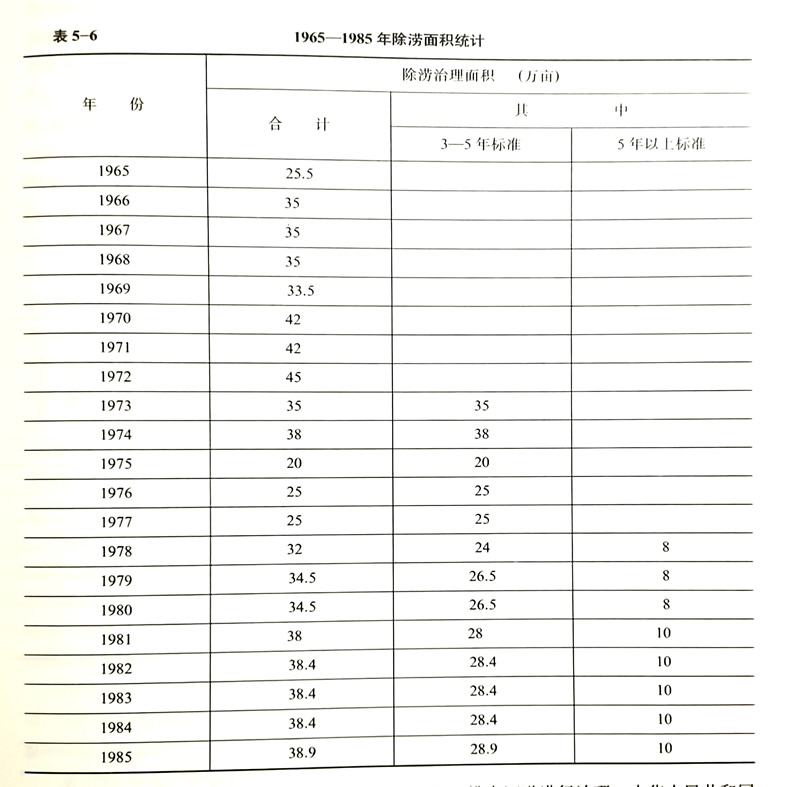

1951年,贯彻蓄泄兼筹的治淮方针,对低洼易涝区进行全面治理。采取上游兴建水库,拦蓄洪水,下游疏浚河道,疏通排水沟等措施,控制洪水,减少涝灾面积,1985年全县除涝面积达38.9万亩,占易涝面积的85.3%。

洪河是全县防洪排涝的重要河道,它在县境的支流吉斗河、棠溪河和青铜河均发源于西部山区,流域面积159平方公里。流域内山丘起伏,河床窄深,有拦河筑坝、兴建水库的良好条件。1958年,先后兴建中、小型水库9座,控制流域面积69.6平方公里,蓄水量5097万立方米;兴建塘堰坝119处,蓄水260万立方米。这些蓄水工程每年能拦蓄洪水2500万立方米,为削减下游河道洪峰流量起到了一定作用。

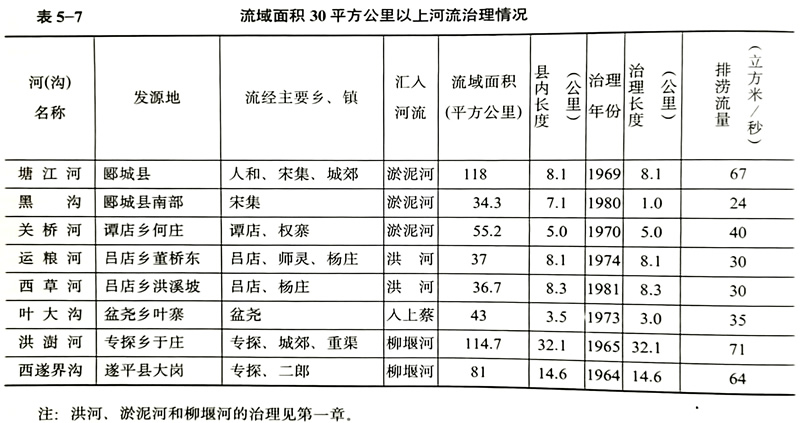

在防洪除涝工程建设中,着重对全县中、小型骨干排水河道进行治理。中华人民共和国建立初期,全县人民就对洪河、柳堰河和淤泥河开始治理,但由于上下游治理不统一,涝水仍难排泄洪涝灾害继续发生。到1965年,北汝河和洪河下游相继治理后,为本县河道治理创造了条件。从1965-1980年,全县流域面积5平方公里以上的河沟都得到治理。其中治理流域在30平方公里以上的河道11条,5-30平方公里的河、沟51条,累计完成土方1533万立方米。涝灾深重的“八大坡”均开挖了排水骨干河道。

老王坡和毛坡,以淤泥河为骨干,在两岸疏浚和新开挖了塘江河、黑沟、金龙渠、关桥河、换新天河、团结沟、跃进沟和备战沟等8条干沟。在叶坡,开挖有叶大沟、杨旦沟和凡路沟。澍河坡、姚湖坡和白寺坡以柳堰河为排水主干河道,在统一整治主干河道之后,还规划治理了洪澍河、西遂界沟、兰河、胜利沟、杨塘沟和姚湖沟等6条支沟。为解决胡坡内涝灾害,经西平、上蔡两县协商,开挖九龙沟,疏浚南万泉河。在洪溪坡,治理了西草河。这些排水干沟从根本上打开了“八大坡区”的排水出路,为进一步做好田间工程配套奠定了基础。

1968年,水利工作贯彻“以小型为主,以排为主,以群众自办为主”的建设方针,全县普遍进行田间除涝配套。公社大队按照山、水、田、林、路综合治理的要求,统一规划,因地制宜,挖沟洫,建桥涵,修道路,植树木,广泛开展高标准的农田水利建设,按照“一沟一路一行树”的要求,田间配上支、斗、农、毛等四级除涝沟,兴建了排水桥涵,使沟沟相通,路路相连。1985年全县有支沟183条,斗沟366条,农沟1583条,毛沟4136条,总计长度5664公里;桥、涵、闸6994座,累计完成土石方4512.1万立方米。

第二节 灌 溉

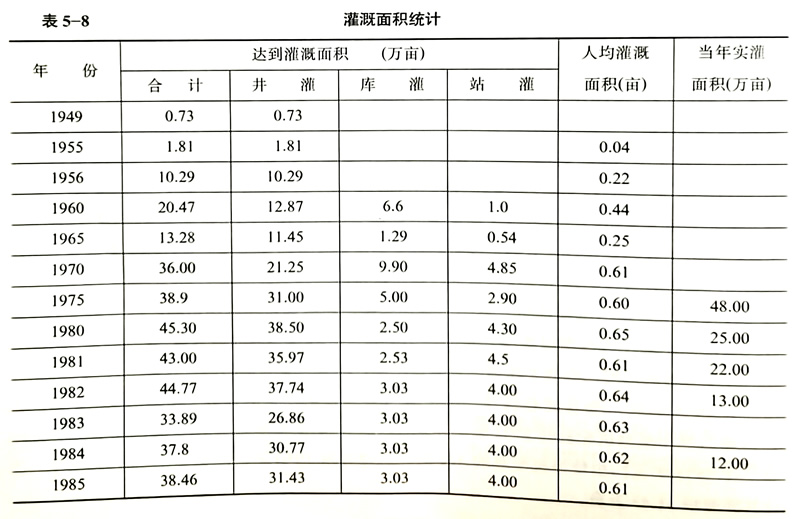

井灌 中华人民共和国建立前,西平县已有井灌设施,但规模不大。到1949年,全县除人畜饮水井外,只有菜园地土井610眼,使用辘轳、吊杆(又叫捣杆)提水浇地,灌溉面积仅7300亩。1956年实现农业生产合作化后,掀起了打井抗旱高潮,到1958年底,打大口土井和砖井9848眼,配链条水车6408部,井灌面积12.5万亩。这一时期各级党委和政府通过发动群众,集资兑料,共筹集青砖922.8万块,木料1244立方米,石料2.1万立方米,粮食92.38万公斤,投资42.6万元。采用“五六打井法”(即1956年创造的一种半机械化的打井方法),工效高,速度快,节省劳力,井深可达15米。

1959-1968年,在打土井、砖井,人工挖筑的基础上,总结了前几年的经验教训(土、砖井使用不长久,花费劳力多,造价高),引进推广大锅锥和麻袋锥打井。改用锅锥打井省力、省钱,效益高,打一眼5-20米深的井只需10天,后来5-7天即可成井。这一时期累计打井17225眼,其中柴油机配套161眼,配套功率1410马力;电动机配套207眼,配套功率788千瓦,配水车8900部。灌溉面积18.3万亩。

这段时间成井数量和井灌面积虽有所增加,井的质量亦有提高,但由于缺乏统一规划,布局不够合理。已打的井多数在浅水层的富水区,过于集中。老王坡滞洪区的人和、宋集、五沟营、澍河坡的重渠、杨庄水库内的杨庄等社、队、因属洼地或是滞洪区,未计划打井。

除此之外还存在配套少,不能充分发挥效益的问题。配套数量只占打井数量的10%。由于缺乏提水工具,虽新增井7377眼,而灌溉面积只增加5.8万亩,平均每眼井浇地7.86亩。

1969年以后,全县把打井列入农田水利基本建设项目之一。县设立打井办公室,负责全县井泉建设,在资金上贯彻以社队自办为主,国家适当扶助的原则,谁受益谁负担,国家适当给予补贴,使打井出现新的高潮。县、社分别成立打井专业队,并建制井管厂。1975年春,全县有打井专业队20个,制管厂28个,大、中锅锥93套,钻机8台,打井技术员及专业队人数5780人。为了解决岗区、丘陵区的打井问题,从1970年起,开始使用钻机打井,先后购买或经国家调拨钻机8台。其中300型手把钻机1台,650型油压钻机1台,250型冲击钻2台,大型磨盘钻机1台,水冲300型钻机2台,SPJ300型水冲钻机1台。这些机械使贫水区(山区、丘陵、岗地等)加速了深井建设,到1984年,全县打深井(100米以上)250眼。

根据“以小型为主,挖潜配套为主,当年见效为主,加强管理,狠抓效益”的方针,打井工作从1978年重点转入管理,狠抓“打”字,猛攻“配”字,抓紧“管”字,突出“用”字,从上至下建立健全管理机构,各公社水利站统一负责机井的管理工作。在农业生产实行承包责任制后,采取了井随责任地块管理,即机井位于谁家地块,由谁管理。大队和生产队向负责管理的户或人签订管理、使用和维修合同,经常保持机井的完好。

1979年从外地引进喷灌机。以井、渠作水源,经喷灌机喷洒到田间。此法浇水适量均匀,不产生地面径流和深层渗漏;水的利用率高,一般比地面灌溉省水30-50%。同时喷灌不破坏土壤耕作层,有利于作物生长发育,实行喷灌具有明显的增产效果。

至1985年底,全县拥有机井10129眼(其中百米以上的深井250眼)。机、泵配套4153眼,其中柴油机配套的2703眼,计4902马力;电动机配套的1009眼,配电动机1009台,计5575千瓦;由喷灌机配套的441眼;兴建井房1950间,修井台、井池6080个,总计井灌面积31.43万亩。

库灌 库灌即水库自流灌溉。到1985年,中、小型水库、塘、堰、坝128处,总蓄容量5357万立方米,发展中、小型自流灌区7处。即:任三楼、竹园、康山、同心寨、老家沟、杨凤沟、大沟等灌区,其中任三楼、竹园、康山和同心寨为万亩以上灌区。设计灌溉面积6.81万亩,实际灌溉面积3.03万亩。

任三楼灌区1965年设计施工,1966年春配套完工,是年夏季,经过灌溉,产量普遍提高2-3成。位于任三楼自流灌区的任三楼、宋营两大队由于遇早能灌,遇涝能排,在一般灾情下均能获较好收成,使得这两个一向吃统销粮的大队,一跃而变为余粮队。仅宋营大队统计,1965年吃国家统销粮3万多公斤,1966年向国家交售商品粮13.5万公斤,超额完成征购任务,1967年夏,一季完成全年征购任务,且有储备粮。

机灌站灌溉 它是利用沟、河或水库作水源,安装机、泵提水浇地的灌溉工程。到1985年,全县已建20马力以上的机、电灌站69处,动力机75台,3800马力,设计灌溉面积13.5万亩,实灌面积4万亩。

现有机、电灌站可分两种类型:一种是固定机灌站,这类机灌站有固定站址,建有机房、引水渠和出水池,一般为大型,灌溉面积在5000亩以上。如谭店公社团结机灌站,可浇灌桂河、三张、白庄、王海等5个大队的土地近1万亩。1975年开始兴建,已修干渠3050米,支渠6000米,安装柴油机2台,80马力,建机房4间。盆尧公社东风万亩机电灌站,1969年兴建,引洪河水浇王湾、于庄、于营、莲花池和陈庄等5个大队的耕地,已修建进、出水池各1座,机房3间,安装柴油机、电动机各1台,总计105马力。已修干、支渠9条,长9200米,其中硬板渠2800米。另一种是临时设置的机灌站,没有固定厂房和引用水源,只在抗旱时根据需要装机抽水。这类机灌站在全县占多数。

第三节 水土保持

西平境内西部的低山丘陵区和南部、北部面积不大的长条状平岗区是本县水土流失比较严重的地区,水土流失面积233平方公里,占全县总面积的21.4%。在清代及民国时期西平县基本上没有兴建控制水土流失的工程,也无防止水土流失的相应措施。中华人民共和国成立后,在山区、丘陵和岗地,修建水平梯田,谷坊、塘、堰、坝、鱼鳞坑和水库等工程,同时采取封山育林、植树造林等生物措施治理水土流失。尤其中共十一届三中全会以后,各级政府加强了对水土保持工作的领导,使这项工作发展很快。全县水土保持工作已由试验示范发展到全面推广,由分散的分片治理发展到综合的小流域治理,1981年小流域治理承包到户,加快了水土保持工作的步伐。到1983年全县已初步治理水土流失面积25平方公里,占全县水土流失面积的10.7%。其中水土保持造林1.8万亩,修水平梯田4122亩,兴建中、小型水库9座,建谷坊、塘、堰、坝204座,闸沟淤地520亩。这些工程对蓄水保土、拦沙削洪、抗御自然灾害起到了良好的作用。在水土保持治理中涌现一批先进典型,起到了示范带头作用。酒店乡成立5人领导小组,做到村村有工程,户户有活干,使水土保持工作扎扎实实地开展起来。月林村委多年来认真贯彻防治并重,治管结合的水土保持方针,建立10余人的治山造林、护林专业队,吃住在场。到1983年,已修建小型水库1座,塘堰坝4处,梯田510亩,营造各种水保林7400亩。在毛叶沟、油篓沟两个小流域(总面积3.2平方公里),经过多年封山育林和植树造林,森林复盖率已达96%以上,基本达到土不下山、青水缓流的程度。

附:水事纠纷

历史上西平与周围邻县因排水问题发生纠纷。中华人民共和国成立后,治理河道按“尊重自然流势,小局服从大局,局部服从整体”的原则,上下游兼顾,协商一致,多数水事纠纷已得到妥善解决,但还有少数几处水利矛盾问题因困难较多,还待进一步协商。现已解决的有5处。

西遂界沟排水纠纷。该界沟位于西平县专探乡和遂平县沈寨乡的交界处。西起仪封的王改庄,东至双河村,长7公里。边界以南遂平境内为岗地,地势高,界北西平境为平原坡地,地势平坦。每至汛期,遂平岗的洪水顺岗而下,水势凶猛,淹没专探农田,冲毁房屋,双方群众常因排水问题引起纠纷。1957年、1964年、1968年,两县三次派员实地查勘,共同协商,终于达成协议。在西遂交界处挖界沟一条,经白寺坡入柳堰河。沟底宽4米,挖深3.5米,建桥6座,并加高北堤,严防洪水北流。工程于1968年冬竣工,此处水事纠纷获得圆满解决。

西平县焦庄乡与遂平县和兴乡相邻,两边地势平坦,排水不畅,因把涝水互相改入对方发生矛盾。1964年双方确定沿边界开挖界沟,口宽6米,深1.5米,长5公里,涝水不再互相串流。

杨岗河水事纠纷。杨岗河发源于西平县盆尧乡叶寨,在西平称叶大沟,入上蔡叫杨岗河,是历史上两县排水纠纷之处。1965年双方派员共同查勘、设计,1968年达成协议,组织施工,疏浚原有河道,扩大河槽断面,水事纠纷有所缓和。为进一步消除纠纷,1972年,由驻马店地区水利局主持,两县负责人亲临现场,作出规划,同年冬至1973年春,疏浚叶大沟和下游的杨岗河,从此矛盾基本解决。

孙沟水事纠纷,是历史遗留下来的西平与上蔡县的水事纠纷。1949年以后,双方多次协商,均未彻底解除矛盾。1978年两县负责人会同相邻的无量寺乡和重渠乡人员,共同协商,达成一致意见。同年12月两县组织焦庄、重渠、无量寺3乡民工7000人,按照设计标准施工,除疏浚了干沟外,还开挖了支沟,田间涝水排泄畅通。

塘江河排水纠纷。塘江河上游叫马沟,发源于郾城县南部,流经西平县的人和乡寺后张、王孟寺、郭店、大郭村委入淤泥河,流域面积98平方公里。因每年汛期涝水排入西平境内,淹没农田,引起水事纠纷。1968年两县协商后,一起赴省水利厅提出治理意见,省批准两县人民的要求,当年秋组织施工。以王孟寺村西南四里桥为界,界北8公里由郾城县负责施工,界南至淤泥河口,长6公里,由西平县负责施工。工程完成后,不仅解决了水事纠纷,而且改善了沿河流域内的生产条件。

西平县与邻县除了上述主要水事纠纷外,还有一些小范围和局部小沟、小河、洼地的纠纷。中华人民共和国成立后,双方也都在团结互助,互利互让的前提下,协商一致,使原存的水事纠纷得到妥善解决。如西(平)上(蔡)交界处的九龙沟、五沟营乡吕哨村的排水沟;西(平)郾(城)两县的苗张和老温界沟;西(平)舞(阳)县西草河排水问题等。