第二章 防疫 保健

第一节 公共卫生

卫生运动 1952年,全县动员,突击消灭蚊、蝇、虱、跳蚤、臭虫等。1955年以17个集镇、75个农业合作社为重点,开展群众性的爱国卫生运动,清除垃圾7000余车,水井消毒57眼,并建立节日卫生检查评比制度。1956-1959年,改良饮用水井2048眼,厕所4000多个,畜圈3500多个;新建水井121眼,公厕1865个。水井消毒461眼,整修道路3万余米。1969年为预防伤寒、痢疾等病,加高井台,清除井边污物,进行饮用水消毒工作。1971年后,卫生活动以春夏为多,主要管理水、粪,改良井、厕、灶、畜圈等。

1981年,建立县爱国卫生运动委员会(下称爱卫会),公社、大队设相应组织。爱卫会投资1.2万元,购买灭蚊蝇药品,发至城乡。是年,清除垃圾15万立方米,修下水道1000米,建公厕5个,粉刷墙壁4900平方米。翌年,在“文明礼貌月”活动中,利用宣传车、广播、板报、宣传栏等宣传卫生知识,脏乱现象有所改变。县财政拨款48万元,整修路面5000米,砌下水道1.6万米,疏通沟渠4200米,建垃圾池97个,公厕5个,粉刷墙壁1万平方米,向城乡发放敌敌畏、六六六等药品8.5吨,重点杀虫面积55万平方米。党政机关、企业、事业单位职工运土9500立方米,填平火车站西北污水坑。县城公厕实行定人员、定质量、定报酬的管理办法。通过对城镇20次、公社3次的卫生检查,评出11个红旗单位,27个先进单位,30名先进个人。差的单位被罚款。

饮食卫生 解放前,县内土井较多,且多无井台,脏物不时落井。食品卫生无人管理,夏季,肠道疾病发生严重。解放后,饮食条件逐步改善。60年代,县内水井大多砖砌,并筑井台,部分水井加井盖。县卫生防疫站设食品卫生专职管理人员,对生产、销售的食品经常检查鉴测。1970年手压井开始使用。至1985年70%以上人家使用手压井,3万余人食用自来水。1982年根据《中华人民共和国食品卫生法》,县卫生防疫部门规定,食品生产经营者只有取得卫生许可证后方能向工商行政管理部门申请营业。1983年开始对生产、销售食品的人员设立健康档案,每年作一次健康检查,发现患传染病者立即调换工种,治愈后恢复原工作。对县内生产的食品,县防疫站进行细菌、理化检验,合格者批准销售外运。

第二节 疾病防治

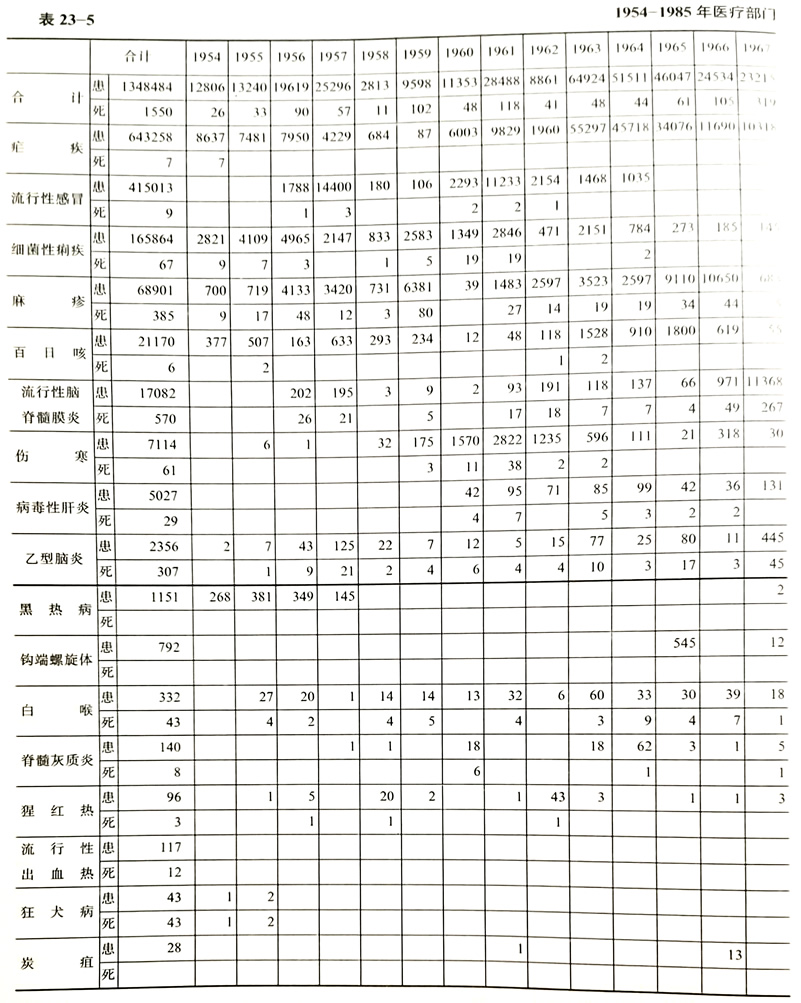

传染病 1954-1985年,西平发生的属国家法定管理的传染病只有乙类17种,占法定管理总数的68%。其中对人民健康威胁大、危害重的有流行性脑脊髓膜炎、麻疹、流行性感冒、细菌性痢疾、伤寒、病毒性肝炎、乙型脑炎、疟疾、流行性出血热。

流行性脑脊髓膜炎:本病在当地人口集中居住区3-5年出现1次小高峰,8-10年流行1次。11月始发,次年3月高峰,5月下降,7-10月低潮。若冬季干旱,日温差大,或向大龄人散发表现重型时预示将要流行。1983年前,接种本病疫苗不分类型,药品浪费大,效果差。1983年县卫生防疫部门探测本病病毒分布,采样663人,检出带毒者171人。用多价血清I、II、III分群诊断,检出A、B、319、1916、1892、1890共6个群。其中A群最少,仅1株,占总株数的0.58%,但致病者全系A群。1983年后,在流行季节接种相应类型疫苗,药品用量小,效果好。

细菌性痢疾:本病年年发生。1975年特大洪水后苍蝇骤生,灾民饥不择食,加之水后人体抗病力下降,此病流行。国家派医疗队到各村治疗,疫患方除。1982年部分村庄遭水淹,痢疾再次流行,县卫生防疫站采病人粪便274份,分离出痢疾病原菌131株,其中A 群5株,B群126株。经药敏试验,对新霉素敏感者占97.71%,卡那霉素96.1%,庆大霉素95.42%,呋喃唑酮69.47%;对磺胺类耐药者占99.23%,氯霉素66.41%,四环素46.56%,为治疗用药提供了依据。

伤寒:70年代前,伤寒病在当地多呈稽留热,尔后以弛张热多见。中毒面容、相对缓脉、脾肿等特征均不明显,易造成误诊。1961年流行,出山、芦庙两公社较甚。后经人工免疫、改善饮食条件、加强粪便管理,此病被控制。

病毒性肝炎:1960年县内始发,三四年1小高峰。1982年用酶联免疫测定543人,其中阳性111人,即健康带毒者占20.44%。

疟疾:当地称患疟疾为“发疟子”、“放老犍”、“打摆子”等。解放前多以土法治疗,或以迷信方法“医治”,易贻误时机,造成恶果。1962年实行免费防治,1975年后用氯喹啉和伯胺喹啉治疗现症病人,愈后1月复治,冬季休止期再治。暴发区预防实行全民口服乙胺嘧啶,半月1次。县内以间日疟为多,急性疟少见。1981年,焦庄公社王老庄一社员患疟疾死亡。随查其血液,发现间日疟原虫多核亚种,白细胞内也有疟原虫,且生长发育与在红细胞内相同。

地方病、常见病 中华人民共和国成立后,经普查防治,收效显著的有地方性甲状腺肿及克汀病、血丝虫病、头癣、结核病。

地方性甲状腺肿及克汀病:散发于县内13个乡,45个村委,230个自然村。酒店、出山、芦庙、杨庄4乡较甚。经多次普查,全县患甲状腺肿者23460人,克汀病人83名。1975年起,在发病乡村实行食盐加碘、饮用水改良、病人口服碘糖片或肌肉注射碘化豆油等防治措施。至1983年,甲状腺肿病人痊愈86.1%,克汀病人痊愈50.6%。翌年省和地区组织人员来县检查,测定病人尿平均含碘218.8微克肌酐/24小时尿;健康人平均含碘50微克肌酐/24小时尿;饮用水平均含碘6.1微克/升;食盐平均含碘0.0056%。防治效果达国家规定基本控制标准。

血丝虫病:西平发生的丝虫病全系斑氏丝虫病。1964年对城南祝王寨大队调查发现患丝虫病者76人,其中象皮肿3人,淋巴腺炎9人,鞘膜积液64人。同年对金刚、王楼、朱庄、大王庄、后李庄5个大队社员进行血液检查,查出带微丝蚴者217人,占血检人数的4.14%,随予治疗。1983年在全县开展丝虫病普查普治工作,组织人员150名,显微镜70台,血检66.8万人,查出带微丝蚴者3472人,占总人口的0.485%,全部用海群生治疗。1985年省地县联合组在6个乡,15个行政村采血15154人,查出带微丝蚴者20人(其中16人系普查时漏检),占被检人数的0.13%,省卫生厅颁发了基本消灭丝虫病证书。

结核病:本县以肺结核多见,俗称“痨病”。1985年8月,出山乡姚岗村作为全国结核病防治选点之一。胸部透视1085人,查出肺结核患者12人,对其免费治疗。用链霉素0.75克,雷米封0.3克,日服1次,1个月后雷米封增至0.7克,改月服9次。疗程1年,全部治愈。

头癣:头癣俗称秃疮。1979年组织医务人员90名,在全县普查普治,查出患者946人,占总人数的0.134%。其中黄癣219人,白癣275人,黑癣452人,均予免费治疗。患者内服灰黄霉素,早涂硫磺软膏,晚擦碘酒。以大队为单位集中洗头、理发、消毒、用药、吃高脂餐,设专用脸盆、毛巾。1982年经省检查鉴定,达消灭头癣标准。

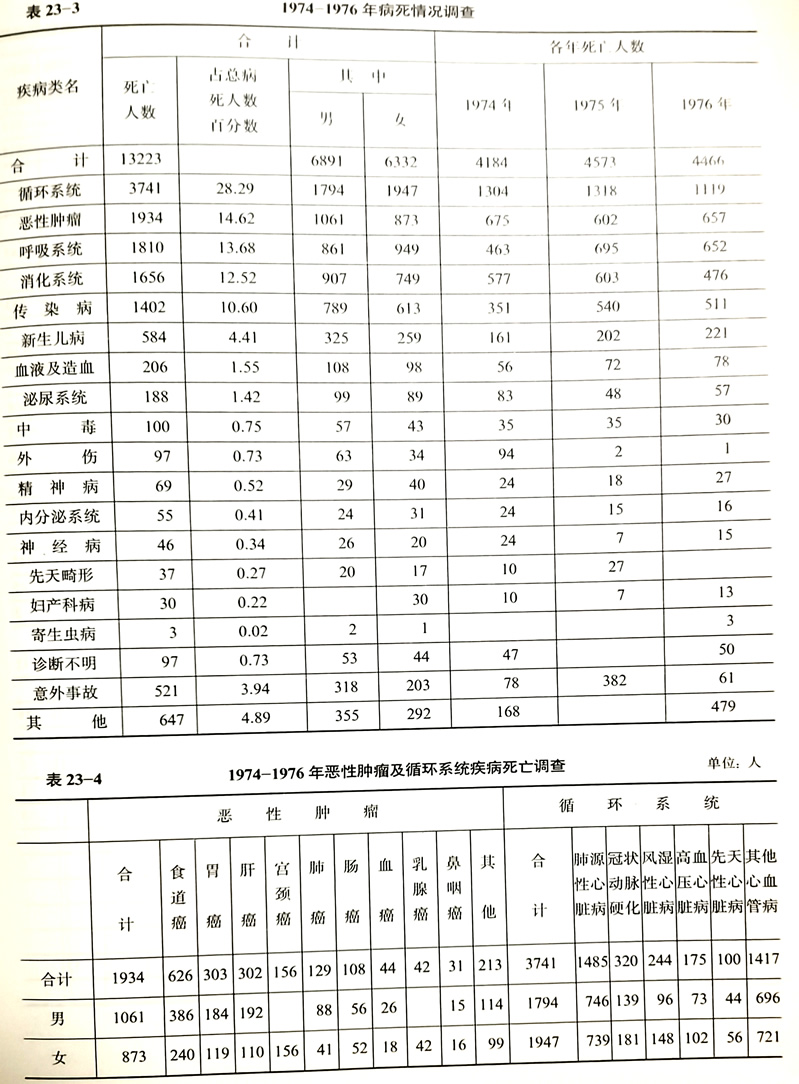

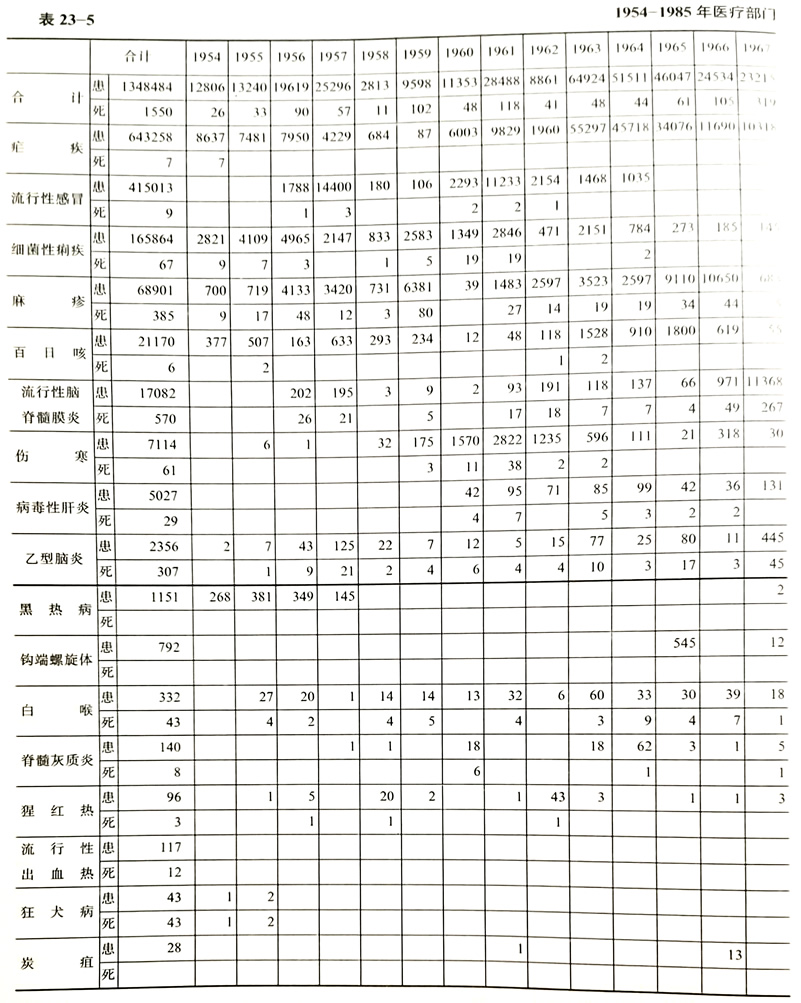

附:疾病死亡统计

据县卫生局1977年逐户调查,1974-1976年间,死于循环系统疾病者最多,其死亡数与总病死数之比是全国同类病死亡数与总病死数之比的1.98倍,恶性肿瘤死亡数与总病死数之比是全国同类病死亡数与总病死数之比的1.43倍,呼吸系统病死数与总病死数之比是全国同类病死亡数与总病死数之比的1.05倍,消化系统病为1.71倍,传染病为1.51倍。在循环系统中,以肺源性心脏病死者最多,主要由慢性气管炎并发肺气肿合并肺心症而致,其次是脑血管病。这两种病的死亡数占循环系统总病死数的77.57%。死于食道癌、胃癌、肝癌3种病者占恶性肿瘤总死亡数的63.65%。死于肺炎者1119人,占呼吸系统病死总数的61.8%,其中女611人,占呼吸系统女总病死数的64.38%。死于肝硬化的486人,占消化系统病死总数的29.3%,其中男307人,占消化系统男病死数的33.8%。新生儿死于破伤风者占新生儿病死总数的85.18%,主要是旧法接生所致。

第三节 妇幼保健

县内妇幼保健工作始于1953年。妇幼保健所利用广播、板报、办学习班等形式宣传妇女“五期”,即月经期、妊娠期、产褥期、哺乳期、更年期的保健知识,要求实行月经期调干不调湿,妊娠期调直不调弯,哺乳期调近不调远的“三调三不调”劳动保护制度。1958年,开展对孕妇产前检查和异常胎位整复工作。1960年妇幼保健人员深入乡村,宣传妇女“五期”卫生和婴幼儿喂养保健知识。1961年开展妇女病普查普治和儿童健康普查工作,对9418名子宫下垂妇女实行上托和药物治疗,治愈率62.3%。对查出的690名营养不良儿童给予治疗,555人康复。1964年县、社两级分别举办幼儿教员培训班,学习儿童常见病防治和预防接种知识。

本世纪70年代后期,妇幼保健工作随着计划生育、优生优育工作的开展,愈被社会重视。1979年全县查出子宫下垂妇女2251人,尿漏者4人,地区卫生局拨款2万元,给予免费治疗。参加治疗的2070人,痊愈90%以上。1981年,县妇幼保健所在城郊公社康李大队建儿童保健试点,作儿童健康检查。随后普遍开展免费驱除肠道寄生虫活动。翌年,检查县直机关的6个月至7岁儿童,贫血的123人,占被检查人数的11.2%,患肠道寄生虫的95人,佝偻病的105人,均采取治疗措施。

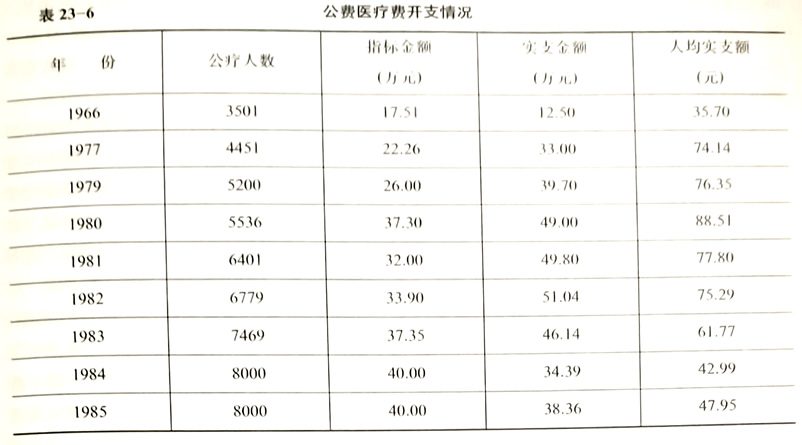

第四节 干部保健

1952年10月,县公费医疗预防实施管理委员会成立。此后,行政、事业单位的国家干部实行定点免费就医。县卫生院、区、乡卫生所和有关联合诊所担负公费医疗任务。企业单位干部医药费按工资的5-7%发给个人。1962年干部肝炎疗养所建立,与公费医疗门诊部一起,专司干部保健和疾病防治。危重疑难病症需到县外诊治者,由病人所在医疗点提出建议,经县公费医疗预防实施管理委员会办公室审查批准后,介绍到外地就医。1963年12月县委决定:凡享受公费医疗待遇的人员,住院费、医疗费均予报销。非危重病人而服用滋补药品和镶牙、补牙、配眼镜、购助听器,或自购药品、自选医院治疗者,其费用不予报销。“文化大革命”期间,干部肝炎疗养所撤销,公费医疗制度和管理机构遭破坏。1981年10月成立县公费医疗管理委员会,各公社建公疗管理小组,负责落实公费医疗规章制度。1983年加强公疗管理工作,一位副县长兼公疗管委会主任,文委主任、财政局长、卫生局长兼副主任,人事、劳动、文教、民政、老干部5个局局长为委员。设办公室,人员3名,负责检查全县公费医疗、干部保健,办理病人转院介绍手续等具体事宜。