解放前,县境有商会、农会、三民主义青年团等组织,这些组织多为当地统治者所利用并为其服务。本世纪20年代起,在中共西平地方组织的领导下开始建立群众团体,尤其进人30年代之后,共青团等革命的群众组织大量出现。

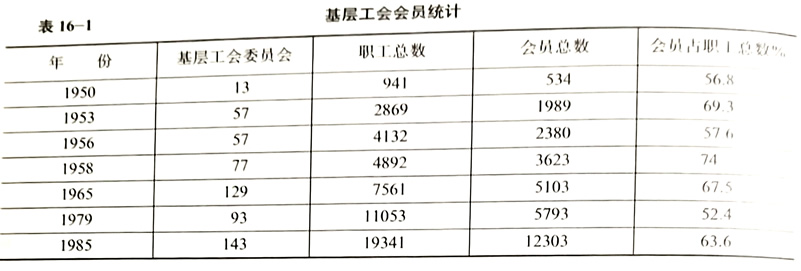

1948年10月西平全境解放。同年11月中共西平县委员会即建立工会、新民主主义青年团和妇女联合会。这些群众性的组织,在党的领导下,不断健全组织,发展人员,在30多年的各个历史阶段,围绕党的中心工作开展活动,为西平县的社会主义革命和建设事业做了大量工作。全县工会基层委员会,1985年发展到143个,是1950年的11倍;会员发展到1.2万多人,是1950年的23倍。团组织遍布全县各地。1985年团员2.8万多人,是1953年的4倍多。1985年全县村民委员会妇女组织280多个,县、乡专职妇女干部近30人,为发挥广大妇女的作用贡献力量。

第一章 工 会

第一节 组 织

县总工会 1948年11月成立西平县总工会筹备委员会,翌年9月,成立西平县总工会,1950年10月,选举产生第一届执行委员会。设主席1人,委员9人,组织部长1人,秘书、会计各1人。1953年9月,总工会更名为县工会联合会,设组织部、宣传部。主席1人,部长2人,秘书、会计各1人。1956年夏恢复原西平县总工会名称。

1966年9月,因“文化大革命”工会组织停止活动。1968年2月,召开西平县职工代表大会,选举产生“西平县革命职工代表大会革命委员会”,设主席、秘书、会计各1人。

1984年7月第十届执行委员会,有执行委员21人,经费审查委员6人,主席、副主席各1人。设组织部、宣传部、劳保福利部、女工财务部、办公室,各部设部长1人,办公室设秘书1人。

基层工会 1950年先后在合水、权寨、仪封、金刚、二郎、重渠、蔡寨、祝王寨等地工厂、学校中建立工会组织,会员534名,占上述单位职工总数的57%。基层工会设主席、组织委员、宣传委员、福利委员和业务委员各1人。

1962年1月,整顿工会组织,基层委员会一般5-7人。设主席、副主席、组织委员、宣传委员、生产委员、财务委员、生活福利委员各1人,女工多的单位设妇女委员1人。1985年底,在基层工会委员会中,设主席、组织委员、宣传委员、生产委员。

第二节 会员代表大会

1950年10月1日,召开首次会员代表大会,出席代表53人,列席代表1人。大会主要任务是总结一年来的工会工作,决定工会工作任务,正式成立县总工会。会议选举赵勇军为首任工会主席。

1953年9月6至10日,召开第二次会员代表大会,出席代表48人,列席代表2人。大会议程是:学习贯彻党在过渡时期的总路线,明确第一个五年计划的任务和要求;号召全县职工开展劳动竞赛,为完成新时期经济建设任务而努力奋斗。大会选举赵志举为工会主席。

1955年10月24至28日,召开第三次会员代表大会,到会代表51人,列席代表2人。赵志举作《加强工会建设和工会工作意见》的报告,县长赵昕江作《关于当前形势的报告》。赵志举连任工会主席。

1957年9月9至11日,召开第四次会员代表大会,出席代表108人。县长赵昕江作《时事政治报告》;石治国作《贯彻省总工会“四大”精神和今后工会工作任务》的报告和《财务工作报告》。大会选举执行委员17人,候补执行委员4人,经费审查委员5人。石治国当选为工会主席。

1962年5月18至21日,召开第五次会员代表大会,出席代表152人。副县长常献清作《关于目前形势的报告》;李林章作《关于发扬革命干劲,深入开展以增产节约为中心内容的先进生产者和先进班组运动,为全面完成国家计划,大力支援农业,进一步争取社会主义新胜利的报告》和《财务工作报告》。大会选举执行委员15人,候补执行委员4人,经费审查委员5人。李林章当选为工会主席。

1968年2月,召开全县职工代表大会,出席代表130人。李林章连任主席。根据省总工会文件精神,此次代表大会列为西平县第六次会员代表大会。

1972年10月,召开第七次会员代表大会,出席代表100人。谢群山当选为主任,赵运兴、范同勋当选为副主任。

1975年4月17至19日,召开第八次会员代表大会,出席代表173人。县委副书记张国义作《关于增强工人阶级团结,为完成党交给的各项任务而努力的报告》。大会选举执行委员33人,赵志举当选为主席,冀德成为副主席。

1979年12月5至7日,召开第九次会员代表大会,出席代表285人,列席代表7人。大会主要任务是:贯彻中共十一届三中全会精神和五届人大二次会议精神;贯彻落实全国总工会九大的方针、任务;研究决定工会工作任务。选举执行委员43人,常委6人。赵志举连任主席,石治国为副主席。

1984年7月25至27日,召开第十次会员代表大会,出席代表200人。县委组织部长李振乾作《关于发扬工人阶级主人翁精神的报告》;刘金堂作《为开创我县工会工作的新局面而努力奋斗》的报告。大会选举工会执行委员11人,经费审查委员6人。刘金堂当选为主席,李凤岭为副主席。

第三节 重要活动

政治活动 1948-1952年,为防止不法地主和恶霸、土匪、特务的破坏活动,县总工会成立“城防工人纠察队”,队员60余人。配备有武器弹药,参加护厂、护校、护路、站岗、放哨等工作。1950年美国入侵朝鲜,翌年五一节,全县1100多名工人参加抗美援朝游行示威,呼“中国人民站起来了”、“维护世界和平”等口号。6月,开展捐献飞机、大炮活动,仅搬运工人、建筑工人和私营店员就捐献人民币5.56万元。同时,开展对搬运行业把头的斗争,从此结束搬运行业中的包工工头、把头、帮头、脚行头等封建残余势力的统治。1952年初,工人参加“三反”、“五反”运动,对火车站领导人的官僚主义作风提出批评,并帮助他们改进工作。同时,开展增产节约运动,组织抗美援朝爱国主义劳动竞赛。1953年为促进对资本主义工商业的社会主义改造,私人企业中的工人经过斗争,建立劳资协商会议,规定:“不准随意开除工人,不准打骂虐待工人,资方必须按照国家有关政策照章纳税”。对粮商的投机倒把、偷税、漏税行为检举、揭发、批判。是年,在社会主义劳动竞赛和争当先进生产者运动中,涌现出先进生产者(工作者)110人,提合理化建议1300余条。1959年开展以“五好企业”①、“五好班组”②、“五好工人”③为内容的增产节约劳动竞赛,评出五好企业6个,五好班组60个,五好工人300余名。1962年为加强思想政治工作,转变干部作风,举办干部训练班2期,参加100多人。培养积极分子200余人,表现突出、贡献较大者被充实进基层工会领导班子。1963年在“向雷锋同志学习”的活动中,举办雷锋事迹展览,时间30天,观众3.5万人次。1966年工会组织曾因“文化大革命”停止活动。1968年2月,以全县职工代表大会的召开为标志恢复活动。1973年9月,全县建立基层工会组织93个,会员5793人。1980年8月6日,县工会召开“为社会主义现代化立功”动员大会,1982年开展“五讲四美三热爱”活动。同年,配合司法部门开展以法制教育为主要内容的法制宣传工作,编印近5万字的法制宣传教育材料,绘制图片和宣传画150余幅,开展宣传活动。1984年10月,组成11人参加的“职工读书演讲团”,在全县巡回演讲,听讲职工2400多人,占全县工人总数的23%。

①即思想政治工作好、完成国家计划好、企业管理好、生活福利管理好、干部思想作风好。

② 政治思想好、生产学习技术好、学习文化好、生产管理好、互相协助好。

③ 政治思想好、完成任务好、学习文化技术好、团结互助好、遵守纪律好。

生产活动 1953年由工会组织建一条火车站至铁路桥宽8米、长2374米的灰渣路,提高运输能力3倍。1956年开展学习全国劳动模范王崇伦的活动,2232名职工参加厂际和同行业生产竞赛。组织160名搬运工人超载运送货物,为缓和泌阳县物资供应紧张做出了贡献。1958年夏,工会建立支援老王坡麦收总指挥部,基层工会设分部,参加工人3000余人,出动架子车180余辆,20天收运小麦近2万亩,荣获奖旗19面。当年开展群众性的“查、算、找、改、定”①活动,促使企业单位重视经济核算,降低生产成本和安全生产。县烟厂产值提高10%。全县涌现出先进生产者600多名。1964年初,在工人中开展“比先进、赶先进、超先进、帮后进”和“尊师爱徒”活动。青年工人普遍拜老工人为师,师徒关系日益融洽。1963-1982年,工人开展技术革新活动,使工厂机械化程度不断提高。县轴承厂王盘林经常同其他工人一起进行技术革新和发明创造,十几年中共设计、制造和改造各种机床70多台,价值27万多元,为国家节约资金17万多元。1985年10月,县工会组织工人技术选拔赛,参加者有14个系统,38个基层工会组织,8个工种,2550人。

生活福利 1952年在县城西街修建工人浴池。1954年又投资6万元扩建工人浴池,增设理发室,管理人员7人。工人洗澡、理发收半费。1955年7月,搬运工会成立“搬运子弟小学”(即今实验小学),工人子弟免费入学,解决了搬运站和火车站职工子弟就学难的问题。1956年7月,14个企业单位为760名工人实行劳动保险。1958年投资1720元扩建工人浴池和理发室;组织工人免费学习文化、技术;组织工人去外地参观、避暑、疗养;举办小型福利事业,发放福利品;定期为工人放电影、发戏票;制定和实行工人困难补助、安全生产、劳保待遇等制度。1960年基层工会组织工人储金会93个,参加3000多人,储金总额经常保持在万元左右,是年解决工人临时困难500人。对家居农村的工人,解决福利金3000元。为改善职工生活,还在工厂开展“五好食堂”②锦旗循环赛,促进了工人食堂的管理和职工生活的提高。

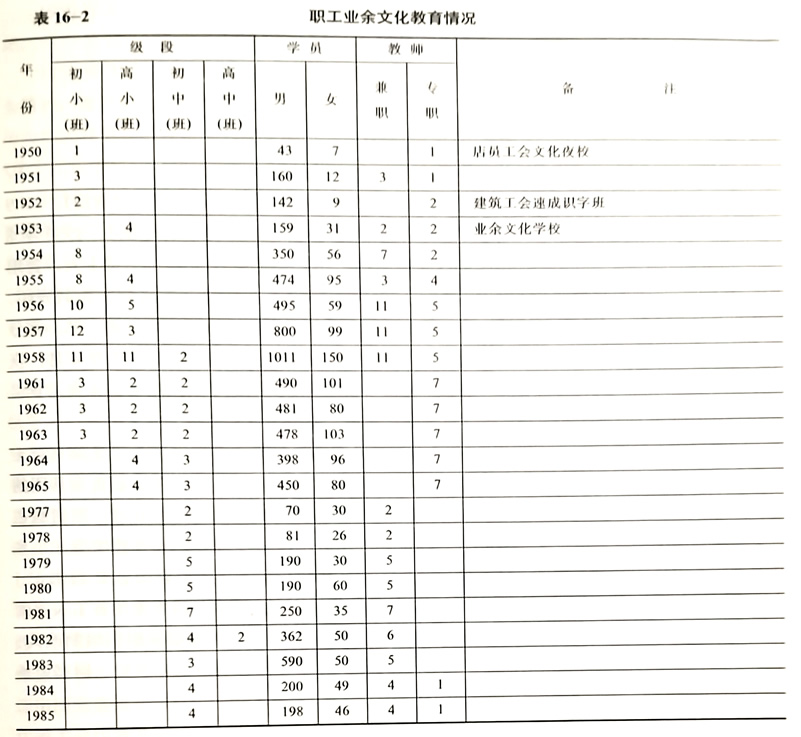

职工教育 1950年6月,店员工会成立文化夜校。1952年搬运、建筑工会办起工人夜校,年底转为两个速成识字法教学班。1957年实行基层工会组织办校。1958-1961年,各工厂开展业余职工教育,当时,仅工业交通系统14个单位就配备专职教师21人,兼职教师47人,筹集教育经费5.23万元。1962年转为县工会办校,名“西平县职工干部学校”。1966-1976年因“文化大革命”的影响,工会办教育停止。1977年实行工厂办校,1982年恢复县总工会办学。1983年各系统采用“分科短期补习”的教学方式,开设语文、数学、物理、化学等课程。1984-1985年,县工会以青年工人为主,统一考核招收学员,开展职工教育。

① 即查生产中的问题、查浪费、查漏洞,算细帐、算大帐,找原因,开展比学赶帮、群众与领导相结合整改,定重大整改问题。

②即服务态度好、清洁卫生好、饭菜搭配好、食堂管理好、制定价格好。

第四节 经 费

工会经费来源主要是工会会员按本人工资0.05%缴纳的会费,上级工会按职工工资总额2%拨付的经费,以及举办各种文化、体育活动的收入和各级政府、企事业单位的行政补助。

1949-1957年,工会经费收入情况较好,仅1957年就达2.38万元。至1965年,经费收入正常,除按规定使用外,年年有节余。“文化大革命”开始后,会员停止缴纳会费,上级停止拨款,并于1968年冻结县工会银行存款11万元。1978年以后,会费收入逐年增加。1984年会费收入7.54万元,是工会建立以后会费收入最多的一年。1984-1985年,因工会收入情况较好,政府停止拨款。