本世纪50年代前,中医医疗在当地居主导地位,名中医较多、张氏骨科、衡氏妇科、胡氏喉科等世医在境内较为出名。20年代始有西药店铺,但药品较少,药价昂贵;地方病不能控制,天花、霍乱、伤寒、黑热病流行,产褥热、新生儿破伤风患者死亡甚多。民国9年(1920)霍乱暴发,县城日出棺30余副,城郊黄庄半月内染疾者过半,死亡百余人。地方性甲状腺肿散发全县,芦庙乡同心寨一带有“长瘿的多,干活的少,聋哑傻瓜到处跑”的歌谣。民国19年建西平县平民医院,为县内公办医院之始,但有名无实。1950年全县个体行医和经营医药者300户,计418人,其中中医中药人员占62.2%。1953年采用新法接生,开展妇幼保健工作,产褥热、新生儿破伤风死亡者逐渐减少。同年,对国家行政事业单位的工作人员实行公费医疗预防,对黑热病和性病患者实行普遍免费治疗,三年内两病被控制。1958年建17个地段卫生院和214个卫生所,全县设病床304张。1960年成立县卫生防疫站,负责监督检查全县卫生工作,并与医疗部门合作对天花、麻疹、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、破伤风、乙型脑炎、伤寒、结核病等进行预防。1954-1985年全县医疗单位收治传染病患者134.8万余人次,死亡1550人。1985年,全县医疗单位308个,其中国营19个,集体289个,再加专业防疫、保健、药检、卫生教育等部门,共有医药卫生人员2939名,其中西医药卫生人员占78.8%。西医外科技术由50年代的阑尾切除、皮下肿瘤摘除等发展为能对贲门失弛缓症松解、食道中下段癌切除等。中医理论水平较中华人民共和国成立初期有一定提高,电针技术广为应用,普遍以中西医相结合方法治疗疾病。县内发生的属国家法定管理的17种传染病中,白喉、猩红热、炭疽、黑热病被扑灭;百日咳、伤寒、疟疾、乙型脑炎、钩端螺旋体病被控制;地方性甲状腺肿、头癣、丝虫病等基本消灭或控制;产褥热、新生儿破伤风绝无仅有。人平均预期寿命由1949年的36岁提高到1982年的71.4岁。

境内传统体育历史久远,习拳练武有广泛的群众基础。民国年间,球类及田径活动在学校逐步开展。1949年后,群众体育活动日趋活跃。1956年9月,县体育运动委员会(简称“体委”)成立。至1959年,县每年举办运动会和各项比赛活动,篮球、乒乓球和田径项目多次在地区比赛中取得好名次。1960年10月,体委撤销,体育活动处于低潮期。1962年之后,体育活动逐步恢复。1966年,县体委重新成立。进入70年代,县内篮球、乒乓球运动普遍开展。1976年后,学校田径运动发展较快。1979年,在驻马店地区中小学田径运动会上,县代表队取得11项第一名。1979-1984年,中国象棋协会、老年体育协会和钓鱼协会陆续成立。但群众体育和学校体育活动均无以前活跃。

第一章 卫生组织

民国以前,县内无卫生管理机构。民国时期,卫生工作由县民政科代管,警察机关配卫生警2名,管理城镇卫生。

1951年2月,县人民政府设卫生科,科长、科员、会计各1人。1966年10月,受“文化大革命”影响,卫生科停止办公,其工作由县抓革命促生产指挥部统一负责。1968年后,由县革命委员会文教卫生组负责,不久,建文教卫生局。1971年2月分设文教、卫生两局,卫生局12人。1985年增为18人。

第一节 医务单位

医院 民国19年(1930)建西平县平民医院,医务人员6名。设备简陋、药品缺乏,仅协助戒烟(鸦片)会、放脚会开展保健和宣传工作。民国26年,更名为县卫生院,医务人员8名,医治小伤小病,施种牛痘苗。民国30年日军侵占西平时解散,民国34年恢复,维持原业务,1948年解体。

1951年3月,筹建县卫生院,翌年8月开诊,工作人员21人,病床18张;设医疗预防股、防疫保健股和财务管理股。1960年1月,更名为县人民医院。医务人员66名,床90张。1964年,全院109人,年收入27.6万余元。1967年实行“开门办院”,三分之一人员被派下乡,工作秩序混乱。1969年“医护合一”后,医疗事故增多。由于人员下放,医护人员比例失调,医疗技术及服务质量明显下降。1978年起,选用业务技术骨干做领导工作,实行岗位责任制,医疗质量有所提高。1985年,全院工作人员237人,其中主治医师6人,医、药、护、检验师53人,病床200张。固定资金127.1万元,流动资金64.7万余元。

卫生防疫站 1960年1月,将县医院预防保健股分出,成立县卫生防疫站,人员7名。1962年,房20间,人员12名,配显微镜1台。1965年配恒温箱、孵卵箱、干烤箱、电冰箱、万分之一分析天平等。1968年“精兵简政”时,人员下放农村,站被撤销。1971年恢复,人员5名。1978年后,不断充实技术力量,增添设备,至1985年,人员38名,其中主管医师3人,医、技师10人,医、技士12人。设防疫、卫生、计划免疫、检验和地方病、结核病防治等科。

妇幼保健所 1953年1月在县城北街牛家院成立公私合营西平县妇幼保健所。人员5名,房9间,床8张。有门诊室、药房和产房。1958年并入县医院,为县医院妇产科。1960年建县妇幼保健所,人员5名,与防疫站合署办公。1968年二者撤销,1971年同时恢复,仍合署办公,1974年分设。1985年,全所23人,其中主治医师1人,医师2人,医、护、药、技、助产士17人。房47间,床20张,设门诊部和产房。

卫生学校 1959年1月,开办县卫生学校。教师4人,学员60名。设生理解剖、疾病防洽等课目。10月,学员参加浮肿病治疗工作,学校停办。1974年4月复建县卫生学校。教师8人,学员150名。设生理解剖、病理、药理、诊断、中医基础、儿科、外科、妇幼保健、传染病、计划生育等课。学员受课784学时,期满回乡。1975年扩大校园,占地9.6亩,陆续建教室、餐厅、宿舍楼等。1978年增设中医方剂、针灸和正常人体学3课。1985年,教师、职工38人,其中医师13人,医士16人。1978-1985年,培训学员1651人。

药品检验所 1984年前,县内无专门药品检验机构。药品检验由县卫生主管部门兼管,仅凭自然感觉对药品作视、触、叩、闻等检查。1983年3月县医药管理局清理出淘汰药品53种,占国家卫生部规定淘汰药品的41.7%,其中人用药品41种,兽用药品12种,共计金额4万元。1984年1月建西平县药品检验所,共4人。翌年配置片剂崩解仪、恒温箱、紫外线分析仪、旋光仪、721分光光度计、显微镜等,进行中药鉴别和西药定性分析。1985年7月在全县医疗单位查出霉变、过期、伪劣假冒、失效,淘汰药品274种,价值6.35万元,全部销毁。

卫生院 1948年,县城有私人药铺36家。1952年春,组织县城12家私营西医诊所开办工农联合医院,设病床6张。1953年,联合私人诊所建群众医院。1954年6月,组织名中医建联合中医院,两年后与工农联合医院合并,转为全民所有制单位,名为城关卫生院。“文化大革命”中,将1962年7月成立的县公费医疗门诊部并入该院。1983年7月更名县公费医疗门诊部,医务人员45名,其中医、护师10人,医、护、技、助产士28人,房75间。设内、外、妇、眼、口腔、化验、理疗、注射等科室。

1954年合水、出山、吕店、五沟营等区建卫生所。1957年全县建乡联合诊所24个,接生站10个,卫生室56个。1958年,在15个公社设17个地段卫生院,属全民所有制,共有医务人员207人,病床200余张。同年,群众医院解散。1977年设酒店卫生院。1985年,地段卫生院17个,医务人员453名。其中医师56人,技师1人,医、护、技、助产、药剂、检验士205人,护理、药剂、检验员等120人。病床519张。

卫生所 1958年起,各生产大队相继成立卫生所。“文化大革命”中更名为合作医疗站,由大队、生产队、社员集资兴办。资金少,药品缺,且浪费严重,医疗质量差。1978年后,逐渐取消合作医疗。1981年对农村行医人员(“文化大革命”中称“赤脚医生”)统一考试,参加考试的1426人,588人达中等技术水平,获乡村医生证明书。对未获得乡村医生证明书而经审定认为技术较好的1160人,亦批准在卫生所行医,其中中医163人,西医634人,妇幼卫生、药剂人员363人。“赤脚医生”改称乡村医生。1985年,全县乡村医生1519人,其中在村委会开办的卫生所行医的816人,与村委会合资办所的36人,承包村委会卫生所的520人,个人办所的147人。年诊病180.7万人次,完成计划免疫35.4万人份。

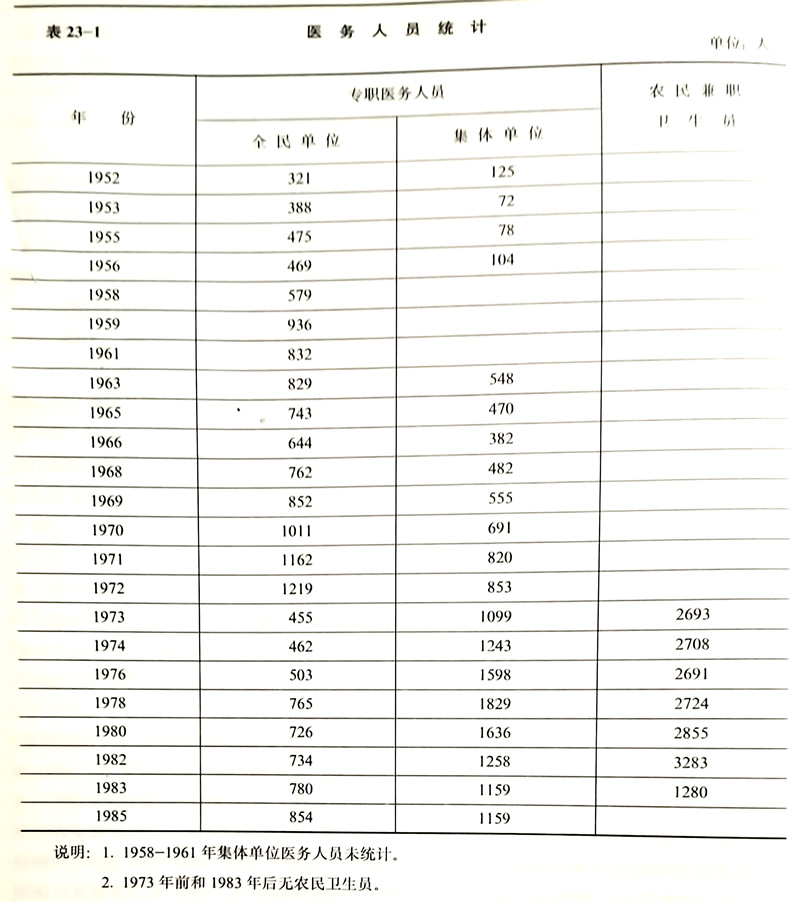

第二节 医务人员

中医药人员 中华人民共和国成立前,县内行医者以中医为多。清代的牛灿晨、彭德周、陈本虞、李培源、张凤阁、芳临溪、袁应海、张国宣、郭凌云、于嘉善、于省三和民国时期的于兰台等,不仅医德高尚,技术精湛,且多著书立说,为一方名医。中华人民共和国成立后,出现一批有专长的中医:郭广吾(内科杂症)、王鸣周(内、儿、妇科)、赵瑞甫(内、妇科)、胡文省(喉科)、张宗俭(骨科)、王子盘(眼科)等被誉为良医。

1950年全县中医人员260人,占总医药卫生人员的62.2%。1951-1954年县政府卫生科主办12期中医培训班,学员200余人。选其技术水平较高者安排到国家或集体医疗单位工作。1952年全县中医士90人,占总医务人员的30%。1953-1955年,中医师4人,中医士160余人。1956-1977年间中医师三四十人,中医士由140人增为185人,1978-1982年,中医、药师由63人下降为31人,中医,药士三四十人。1985年全县从事中医药业者622人,占总医药业人员的21.1%。其中主治医师2人,医、药师34人,医、药士242人。

西医药人员 民国12年(1923),县内无西医医生,仅有售西药者1人。1949年,县城有西药房和西医诊所25家,计26人。1950年从事西医药业者158人,占总医药业人员的37.7%。1952年增为299人,其中西医士83人。1954-1960年西医师3人,西医士由110人增为238人。1962年西医、药、技、助产师17人,占总医务人员的2.3%;西医、药、护、技、助产士305人。至1978年西医、药、技师73人,占总医务人员的2.9%。1982年西医主治医师8人,西医、药、技、护师107人,西医、药、护、技、助产士1049人。1985年西医药业人员2317人,其中全民所有制单位798人,集体单位835人,农村联合体和个体684人;主治、主管医师10人,医、药、技、护师122人,医、药、护、技、助产士983人。