第四章 林 业

第一节 林木资源

境内林木以植物类分,约计50余科,近100属,170多种。主要树种:双子叶被子植物有杨、榆、桐、柳、桑、椿、楝、楸、柿、梨、枣、杏、桃、苹果、李等150余种;单子叶被子植物有竹子、棕榈等5种;裸子植物有银杏、松、柏等10余种。其中有从外地引进的法桐、川楝、意大利杨、沙兰杨、水杉、雪松、柑桔和一些木本花卉等。

这些树种主要分布在平原四旁,即村旁、路旁、水旁、宅旁。西部浅山丘陵林木多系人工栽植,只有少部分天然次生林。全县宜林面积27.8万亩。1982年底,已植林地面积15.6万亩,占宜林总面积的56%,树木总计877.9万株,人均林木12株,人均蓄积0.5立方米,林木覆盖率为9.5%,1985年上升到12%。

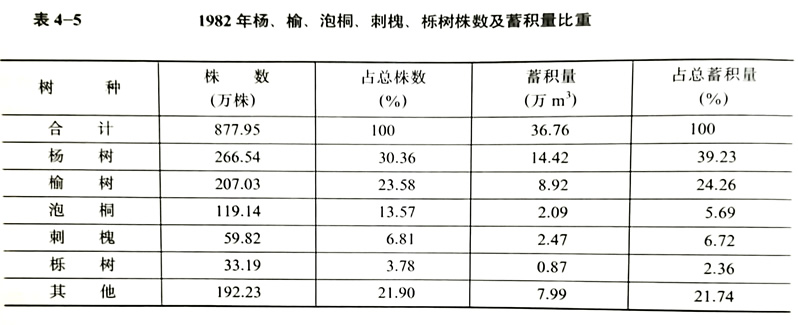

用材林 解放前,境内普遍栽植的用材林均为乡土树种,树种构成极少变化。城乡遍植榆、杨、椿、楝、柳、桑、槐、楸树等,优势树种不突出。本世纪60年代初,开始引进速生用材林树种,20余年内先后引进杨树(5个类型)、毛竹、黑松、水杉、川楝、泡桐(3个类型)等10余种。现有用材林树种资源百余种,杨树占优势。1982年计有杨树266.54万株,占用材林各树种总株数的30.36%;蓄积量14.42万立方米,占总蓄积量的39.23%。用材林主要分布在平原四旁和西部浅山丘陵区。1982年,四旁用材林面积11.66万亩,734.4万株,蓄积量30.3万立方米,年生长量7.38万立方米。浅山丘陵区成片造林1.53万亩,50.8万株,蓄积量1.5万立方米,年生长量2568立方米。1985年用材林造林面积9390亩。

用材林树种有各种杨树、白榆、郎榆、泡桐、刺槐、臭椿(白椿)、苦楝(棟树)、垂柳、梓树、桑树、国槐(家槐)、枫杨(鬼柳)、侧柏(柏树)、梧桐(青桐)、楮树(构树)、皂角(皂荚树)、五角枫(枫干树)、化香、川楝、栎树、马尾松、黑松、水杉、枳惧(拐枣)、白蜡树、银杏(白果树)、楸树等。其中杨、榆、泡桐、刺槐、栎占株数、蓄积比重较大,为优势树种。

杨树,乡土树种有毛白杨(大叶杨)、银白杨(小叶杨)、箭杆杨(钻天杨);引进品种有沙兰杨、北京杨、意大利杨、大官杨和加拿大杨,后两种已被淘汰。毛白杨,散植全县,由于不易繁殖,数量不多。树干高大通直,材质优良,可作建筑、农具等用材,抗污染能力强,是农田林网和环境绿化的优良树种。此树以洪河两岸沙质壤土和两合土中生长最好。加拿大杨于本世纪60年代引进后遍及全县,由于病虫害严重,生长不良被淘汰。1962年由中牟县引进并普及大官杨,该树种生长快,但材质较差,易干梢生虫,亦被淘汰。1975年引进沙兰杨,生长良好,抗病虫害能力强,生长速度、树形、材质均优于同类,是当前普遍栽植和解决木材短缺的优良树种。

榆树,俗称白榆,乡土树种,境内普遍栽植,酒店、出山较少。适种于各种土壤,喜光,耐寒,耐盐碱,抗旱、抗风能力强,木材纹理直,结构粗,易翘曲,广泛用于建筑及制作车辆、农具等。

泡桐,俗称桐树,遍布全县,尤以西部浅山丘陵和洪河沿岸种植较多。适应性较强,易繁殖,喜肥沃疏松土壤。根系深,发芽晚,落叶早,速生优质,是农林间作的理想树种。木材防腐耐沤,不翘不裂,多为建筑和制作农具、家具、乐器等用材。种类有本地桐、兰考桐及少量山桐。1980年后引进“豫林1号”、“豫杂1号”、“豫选1号”等品种,均生长良好。

刺槐,俗称洋槐。本世纪初由青岛引进,广植县境,酒店、出山最多。喜光,耐干瘠,浅根性,根系发达,树荫浓密。木材坚硬,具弹性,耐水湿,抗腐朽,是建筑、农具、造船等方面的良好用材。此树主要用于四旁绿化和山区营造水土保持林。

栎树,主要分布于西部山区,品种有麻栎、栓皮栎、黄栎。麻栎,俗称象壳树,系古老乡土树种,现存面积较大。木材强度高,耐腐、耐磨、耐湿,是用材林及薪炭林的良好树种。

竹,民国初年有青竹、黄竹、扁竹、笔竹、紫竹、石竹、罗汉竹、凤尾竹等种,现有品种为淡竹(黄竹)、桂竹(刚竹)、笔竹(笔杆竹)、毛竹(茅竹)等。平原、山区均有种植,以酒店、出山为多,成竹可用于建筑及制作农具、家具等。

经济林 此类资源按用途分为果木树种、木本油料树种、药用树种及其他经济树种,主要有20余种,总面积1.34万亩。

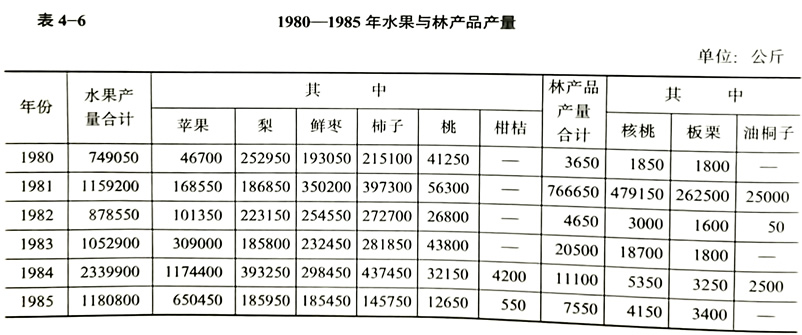

清代及民国时期,境内有大面积的果木林,桃、杏、李(灰子)、林禽(沙果)等树村村可见,平原、山区均有种植,果产自给有余。沙果自民国27年(1938)开始畅销湖北、湖南、安徽、江西、广东等省。1957年保存面积320亩,5860株,至1983年仅存112株。1949-1957年,果木生产基本处于停滞状态,1958年“大办钢铁”毁林之后,原有果树所存无几。自本世纪40年代引进苹果后,曲折发展,至70年代进入发展盛期,位居果木之冠,五沟营、出山、酒店等有大面积栽植。五沟营乡1976年栽植苹果树9.4万株,面积4743亩,占全县苹果树总数的55.4%。但由于缺乏技术管理,产量不高。1985年全县果木有41万余株,栽培品种中鲜果有:苹果、梨、李、杏、桃、杏梅、沙果、葡萄、石榴、樱桃等。干果有:核桃、柿子、板栗、枣等。除有少量成片林外,多数为零星分布。

苹果,品种有金帅、红星、大国光、小国光、金冠、青香蕉、祝光、大旭、红玉、倭锦、华农1号、红魁、黄魁、赤阳、陆粤、秦冠、新红星、富士、优花皮、抑玉、印度、凤凰卵、红纹、惠等24种。各种苹果树16.97万株,占果树总株数的41.4%。分布于12个乡,其中五沟营、出山、酒店3乡栽植面积较大。

梨,品种有孔德梨、水梨、岁子白梨、法兰西梨、砀山酥梨等8种,现有梨树3.89万株,占果树总数的9.5%。成片梨园以孔德梨为主,有4968株,面积226亩,分布于出山、师灵、专探、盆尧、重渠、五沟营、谭店等乡。

杏,古老乡土树种。品种有麦黄杏、银白杏、水杏、关爷脸、大黄香、香胡杏(巴达杏)、羊屎蛋杏、壳蚌杏等。现有杏树2.44万株,占果木总数的5.9%。均系零星栽植,分布全县。

枣,古老乡土树种。品种有灵子枣、石磙枣、马牙枣、小铁蛋枣等,现有枣树5.41万株,占果木总数的13.3%。均为散植,分布全县。

柿,古老乡土树种。1985年主要品种有磨盘柿、水柿、大面柿、冬柿等,计3.86万株,占果木总数的9.5%,其中片林2295株,128亩。酒店、出山、谭店、专探、五沟营、二郎、焦庄等乡柿树较多。

其他果树与总数之比为:核桃5.8%,桃2%,杏梅、李子各1%,板栗0.7%,石榴、樱桃、沙果、葡萄、无花果占9.7%。

野果,主要有君迁之、山樱桃、野山楂、山桃、山杏、山葡萄、山枣、猕猴桃、毛栗、野草莓、棠梨等10余种。多集中分布于酒店、出山乡的浅山丘陵区,限于自然条件,未有发展。

木本油料树种主要有油桐、乌桕等。油桐,俗称桐油树。以前少有种植,1974-1980年大量引进三年桐、千年桐等品种,种植于酒店山区,长势较好,保存面积3000余亩。乌柏,俗称木子树,乡土树种,分布于西部山区,数量较少。

药用树种主要有杜仲、木瓜、枸杞等。杜仲,俗称木棉树,乡土树种,分布于酒店乡的月林、李园沟、朱仓庄等山谷中。木瓜,乡土树种,平原、山区均有零星栽植。枸杞,俗称田田芽,野生乡土树种,遍布全县。

其他经济树种有花椒和茶树等。花椒,俗称椒子树,乡土树种,散植城乡,栽植量少。茶树,引进树种。1974年于出山公社牛昌林场、老夹沟林场试种成功,有茶园58亩,年产300公斤。此后在山区成片植茶几处,面积均不大。

观赏树种 广泛栽植的观赏树种有悬铃木、桧柏、黄杨等。悬铃木,1953年开始引进,易繁殖,生长迅速,叶大荫浓,树姿优美,是行道及庭院绿化的优势品种。境内以二球悬铃木(英国梧桐)和三球悬铃木(法国梧桐)最为常见。桧柏,俗称刺柏,乡土树种,常散植于机关、学校、厂矿的庭院中。黄杨,乡土树种,品种有大叶黄杨、小叶黄杨、金边黄杨等。广泛用于造绿篱、花带,多分布于园圃及庭院。合欢(绒线花树)、石楠、女贞(冬青)、腊梅、木槿、桂花、雪松、翠柏、紫荆、构桔(铁篱寨)、荚竹桃、南天竹、紫薇、龙爪枣、龙爪槐、龙爪柳、橡皮树、苏铁(铁树)、栀子、佛手桔、四季桔、羊奶桔、金钱桔、木香、迎春、海桐、榆叶梅、凌霄、棕榈、茉莉、山茶花、辛夷、玫瑰、月季、玉兰、牡丹等品种,均有少量栽植。

杂灌木及藤本杂灌木主要品种有紫穗槐(紫花槐)、白蜡条、柘树、荆条、杞柳(簸箕柳)、柽柳(三春柳)、芫花(棉花条)、忍冬(金银花)、豆根等。藤本有葡萄、葛条(紫藤)、地锦(爬山虎)等。杂灌木、藤本计25种之多,平原、山区均有分布。少数人工栽培品种,多植于路、堤、山坡、沙地等处,作防止水土流失、绿化环境之用,民间利用其枝条编制用具。

珍稀古树 1985年县境仅存珍稀大树与古老大树7种20棵。其中银杏3棵,国槐4棵,朴树1棵,柿树1棵,桧柏9棵,乌柏1棵,桑树1棵。

县城北关回民中学院内生长的2棵雌性银杏树,南北向排列,间距2.75米,南株胸径57厘米,干高9.5米,通高19.95米;北株胸径79厘米,干高13米,通高24米。两树苍翠挺拔。树龄约200余年。焦庄乡金刚寺1棵雌性银杏树,胸径76厘米,通高21.8米,干高13米,冠幅123.2平方米。树干通直,树冠完整,枝繁叶茂。树龄约160余年。

五沟营乡留册桥村1棵国槐,地际直径67厘米,干高3.21米,冠幅12平方米。长势尚好,当地群众誉称“老槐爷”。栽于明崇祯十年(1637),树龄348年。同村另一棵国槐,树高8.56米,干高1.83米,胸径51厘米,冠幅161.7平方米,生长良好。树龄约250年。出山乡韩堂村委和尚庄1棵国槐,干高2米,胸径76厘米。相传栽于明洪武三年(1370),树龄615年。宋集乡大刘庄1棵国槐,干高3米,冠高12米,枝叶葱郁,呈伞状。树龄300余年。

二郎乡冯老庄1棵朴树,栽于明朝,长3搂粗时,遭雷电击,后于根部又萌生此树,树冠广卵形,3大主枝,姿态奇异。干高3米,胸径79厘米。全树长势健壮。树龄约580余年。

人和乡花牛陈村1棵柿树,树高17.06米,干高3米,胸径48厘米。主枝7个,副主枝25个,枝干粗壮,侧枝茂密,多在外围。冠幅156平方米,树势开张,广卵形,生长旺盛,每年结果数百斤。树龄约400年。

盆尧乡陈庄村学校院中1棵乌桕树,通高11.65米,干高7.56米,距地面50厘米处有嫁接环痕,上部似为嫁接体,胸径24厘米,树冠塔形,枝叶下垂,疏密有致,长势欠旺。栽植于民国9年(1920),树龄65年。校内现有桧柏9株,抽样实测2株:一株高9.56米,干高4.06米,胸径48厘米;一株高10.6米,干高4.1米,胸径42厘米。树冠均呈广卵形,冠幅均为64平方米。9树等距栽植,株行距8x8米,高、粗生长大体相同,树冠郁闭,苍翠浓绿,小雨不漏,仰不见天,树龄60余年。

二郎乡二铺村1棵桑树,通高24米,干高16米,胸径68厘米。树势健壮,数里外即可看到。10年前白鹤群栖其上,筑巢累累。树龄200余年。

第二节 林业育苗

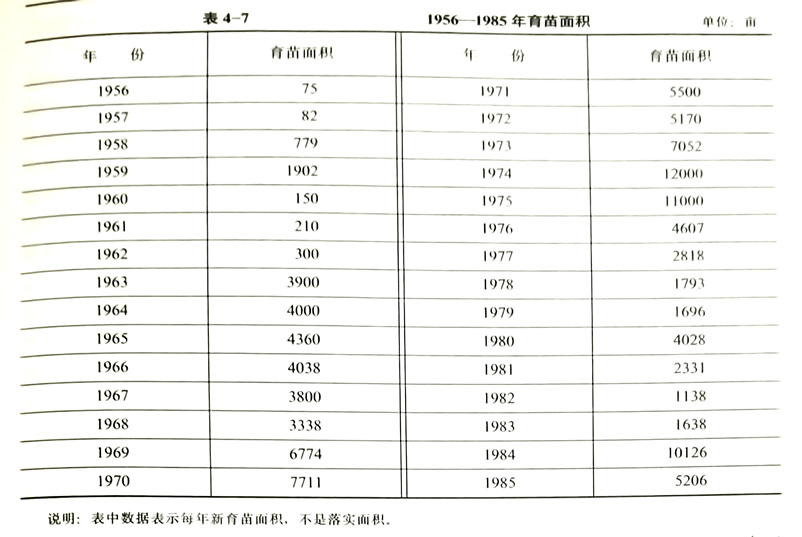

苗圃 民国时期县农业推广所在县城西关有地20亩,专用于林业育苗。部分区(镇)有1-2亩义地作为小型苗圃。民国18年(1929)实有育苗面积78亩。民国24年公办苗圃10处,面积202亩,苗木73.6万余株。民国33年苗木面积106亩,其中新育53亩。县苗圃育有白榆、国槐、梧桐、刺槐、桑、柏、柳、椿、栎、桃、杏、小叶杨、毛白杨、棠梨、葡萄等。1951年县农场改西关苗圃为农场苗圃,时有一二年生苗木31.9万株。1956年农业合作化后,各农业社共育苗75亩。1957年春,县首次培训林业育苗技术人员200余人,是年育苗82亩,嫁接果树2.07万株。1958年开展采集树种活动,采种14万公斤,嫁接果树20多万株,建社、队办林场88个,苗圃1335个,育苗779亩。当时大部分苗圃是在“大跃进”中办起来的,只讲形式,不见效益。1960-1962年,育苗面积均未超过300亩。1963年后育苗趋于正常。1973年提出“实现大地园林化”,大抓育苗,当年育苗7052亩,1975年增至1.1万亩。8月洪灾后,全县16个社办苗圃场能坚持育苗20亩以上的仅剩7个,即城郊、二郎、焦庄、专探、谭店、芦庙、权寨。育苗面积逐年下降。1980年由于工作失误,有的苗圃场把已育的杨苗毁掉,改育湖桑苗,得不偿失。1982年一些苗圃场除育少量的乡土树种和沙兰杨外,其余土地均种植农作物。1984年县规划一年实现绿化,将育苗工作提到重要位置,由上而下逐级落实计划育苗任务。实行局委、乡、村委育苗责任承包制和技术人员“质量、技术双包制”,发放林业贷款22万元,扶持专业户、重点户育苗。提倡早动手,用好地,施好肥,当年全县育苗1万余亩,其中1131个专业户、重点户育苗1897亩。1985年根据本地植树潜力、特点和苗木需用量,因地制宜提出发展育苗新规划。用材林以育毛白杨、沙兰杨等速生树种为主,适当培育泡桐,兼顾乡土树种。同时重视经济林,以育桃、梨、杏、葡萄、香椿为主,大力发展专业户和乡、村委林场育苗,不再搞分散育苗。为满足经济林木育苗需要,先后从泌阳、洛阳等地购进桃核1635公斤,杏核1325公斤,香椿籽150公斤,葡萄1万株。全县共育苗5206亩,其中经济林807亩。由于种籽或种条的质量差和技术管理不当,秋后实存育苗面积4736亩。

苗木经营 民国时期,县办苗圃由农业推广所管辖,固定工2人,育成苗木,除自用造林外,余供农民栽植。

解放初期,县办苗圃仍雇工经营。1951年6月,实行“公私合作经营,民主管理”办法,将土地、房屋、牲畜、农具等生产资料交由苗圃工人组成的合作小组,按场方规定要求进行繁殖试验、示范、推广等经营活动,场、组按二八分成。小组对土地、农具、牲畜等生产资料只有使用权,没有转借、出卖权。各小组只能扩大经营,不能分散或缩小经营。这一改革,激发了工人育苗、管苗的积极性。1958年社队林场相继建立,经营项目以林(苗圃)为主,农、牧、副、渔全面发展。县、社、队办苗圃转为企业经营,以育商品苗为主。生产分配实行固定工资或基本工资加奖励的凭工记分法。由于“左”的思想影响,注重形式,忽视效益,苗木质量差,生产受影响。1974-1976年,一些林场实行记工在场,分配在队,吃住在场,粮食补贴的办法,但因生产队不支持,场里无报酬,职工不安心,苗木经营与管理仍受影响。1980年以后,社队林场改革生产管理制度,实行地块分包和职工定工资、定面积、定工时、定投资、定产量,超产部分奖50-60%的“五定一奖”办法,打破过去生产大呼隆,分配“大锅饭”的弊端。但投资由场里掌握,职工经营缺乏自主权,增产幅度仍不大,超产奖励提成不多,职工的积极性和生产潜力不能充分发挥。1982-1985年,一些林场实行大包干责任制,取消固定工资,地块分包到人,确定上缴指标,个人包生产投资,收入超指标部分归己,实行定额包干,将职工收入同经营管理联系起来,调动了生产积极性,生产效益显著提高。人均年收入由1980年的241元上升到1983年的724元。

说明:表中数据表示每年新育苗面积,不是落实面积。

县苗圃场开办后,至1971年经营连年亏损。1972年改为良种繁育场,1979年再建苗圃场后,仍无好转。1983年以后实行生产承包责任制,采取“统一领导、统一规划、统一管理、统一种植、统一浇水、统一投资”的措施,自产自销,奖勤罚懒,当月兑现,一年扭亏为盈。经营苗木收入较前3年总收入增加1倍,职工平均收入增加60%以上。

第三节 植树造林

平原绿化 境内以村镇四旁植树、公路绿化、铁路绿化、河道绿化、农田林网、农桐间作等方式绿化平原。

县内民众历来都有在村镇四旁植树的习惯,利用房前屋后、荒片、闲散地块栽植各种用材林和果木树。民国时期县城北门至东门的城壕两侧栽有湖桑,南门至东门城墙内侧栽有桃树,环城河外沿栽有杨、柳,城东南郊(旧农业推广站)建花园1座,南关三角堂营造有风景林(中山纪念林)等。至中华人民共和国成立前,全县村镇四旁用材林保存14.4万株,果树13.5万株。

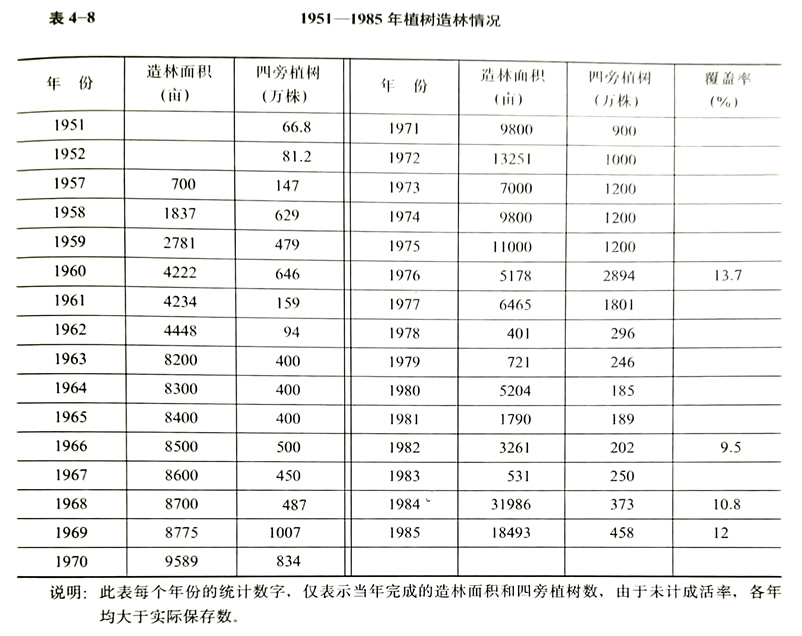

1951年在贯彻执行土地改革法令的同时,明确林地林木权属,激起群众植树造林的积极性。春季植树66.8万株,成活率80%左右。1953年贯彻“自采、自育、自用、谁种谁有”的林业政策,四旁植树持续发展,果品亦获丰收,产量213万公斤,较1952年增长50%,果园面积2800亩。1958年“大办钢铁”,四旁成材林木被大批砍伐,造成村无大树的惨状。1965年有所好转,植树400万株,种植白蜡条1505亩,发展桑权园56处。“文化大革命”初期,社员的树木被当成“资本主义尾巴”收归集体所有,大砍大伐,林业生产再遭劫难。1975年8月的洪水灾害,冲倒、淹死一些林木,为防洪砍掉甚多,水灾后重建家园又伐树200多万株。在此期间,毁林种地,全县砍掉4条路林计500亩,桃园700亩,梨园350亩,梅子园300亩。

党的十一届三中全会以后,切实贯彻执行发展林业的政策。1981年开展林业“三定”①工作,到1983年夏共发放林权证13.99万份,发证户数占全县应发户数的91%。同时实行林业承包责任制,加快了林业生产。至1985年引进和重点发展的宜于村镇四旁绿化的用材林、经济林和风景林品种10余种,主要有川楝、沙兰杨、毛白杨、泡桐(豫选1号、豫杂1号)、桃、杏、葡萄、香椿、法桐等。

公路绿化始于解放后。1949-1959年,县境共绿化公路195公里,植树53.16万株,以杨树为主。1960年在170公里的主要公路上植树23.15万株,树种以加拿大杨为主,间植部分泡桐。1966-1969年,绿化公路178公里,植树34.4万株。1976-1979年,绿化公路209公里,植树51.6万株,以大官杨为主,间有少量的沙兰杨和泡桐。1980年之后3年绿化里程237.9公里,植树24.4万株,树种全系杨树,沙兰杨占优势,大官杨次之。1985年7月全县共计道路3477条,长3307公里,已绿化2433公里,植树313.7万株,其中当年新栽208.9万株,树种绝大部分系沙兰杨,少数72杨和69杨。

1958年10月铁路沿线绿化移交地方管理后,按照在铁路基坡由底向上栽植两行灌木、一行花木、三行用材林、五行果木树的“两灌、一花、三乔、五果”的要求绿化。翌年3月,出动1.8万人绿化铁路,栽植灌木438万株,花木1.21万株,乔木42万株,果木24万株,总计505余万株,境内32公里铁路线基本绿化。1960年6月起,铁路沿线、铁路地界以内的林木仍归铁路部门管理。

1952年开始绿化河道,以洪河为主,兼顾淤泥河、柳堰河等。1959年冬突击绿化洪河,沿岸的6个公社51个大队在河道植树406万株。1966年进一步制订河道堤防绿化规划,有计划地在堤坡上栽植白蜡条、紫穗槐、荆条和杞柳,要求一年内实现河道全部绿化,实行国家集体合造合营,当年绿化了李庄铺至五沟营新挖8公里淤泥河,两岸各宽100米的堤坡上栽植杨树16万余株。由林业局投资,水利局监管,所属大队营造与护管。至1970年,全县大的河道基本绿化,实现河道林带化。1982年河道林木总株数61.85万株,立木蓄积3.14万立方米,年生长量1.15万立方米,插种白蜡条1.2万亩。1985年7月,境内需植树的大小河、沟、渠道1213条,104.4万米,已绿化87.7万米,植树222万株,其中新植169.1万株。

①“三定”即“稳定山权林权、划定自留山、确定林业生产责任制”。

农田林网工作始于1960年。1969年逐步纳入计划轨道,制订了田、林、路、渠四配套的农田基本建设规划。至1975年营造农田林网81万亩,除个别社与社、队与队交界处有残缺外,基本实现农田林网化。是年8月洪灾后,林网树木残存无几。1978年底得以恢复和发展,翌年90%的耕地面积已林网化。1980年曾一度发生滥伐集体林木的问题,破坏林网50万亩,毁林2000万株。造成原因有三:一是一些人只看到林网树木遮蔽耕地的一面,对防护效益缺乏远见;二是林业生产脱离因地制宜的前提,盲目发展植桑养蚕,淘汰杨树,不仅成材杨树多被砍伐,而且已植杨苗也被拔掉;三是林业生产责任制较农业起步稍晚,林业管理措施未能及时跟上,部分农民在实行土地联产承包责任制时,对林权所有制还信不过,恐政策多变,有些队将方田路上的树或成片林按人头分配给农民,任其砍伐,造成林网面积剧减。是年12月根据国务院关于坚决制止乱砍滥伐森林的紧急通知精神,在全县范围内大刹毁林歪风,及时处理一批毁林案件。1981年12月县确定专探公社水泉汪、师灵公社马洼、盆尧公社于营、城郊公社花马刘等大队为恢复农田林网的先行试点,水泉汪大队一个冬春营造农田林网5500亩。1982-1983年全县恢复林网53万亩,但由于幼苗质量差,栽植后缺乏管理,致使每年保活数不足10万亩。1984年各乡重视幼苗质量与幼林管理,师灵乡植树40多万株,恢复林网4万亩,成活率90%以上。是年县境恢复林网33万亩,加上原存数计56万亩。1985年全县约101万亩耕地已栽植农田林网64.7万亩。

1976年于谭店公社潘庄大队实行农桐间作试验,栽植30亩,未能成林。1982年又在这个公社的桂李、朱洪、范楼3个大队营造2400亩,初见成效。翌年全县推广,重点放在洪河沿岸及其他缓岗区。至1984年农桐间作11.6万亩,栽植泡桐24万株,配置规格:株行距6x(30~50)米之间。1985年落实,大部分区域农桐间作效益甚微,主要问题是择地不当,苗木质量差,丛枝病严重。因泡桐喜光不耐湿涝,加之农民缺乏植树技术与经验,管理不善,因此造成泡桐成活率低下。但在洪河沿岸的城郊乡王店村和师灵乡岗王村等地,具明显优势。王店村3年生泡桐平均胸径14厘米,大的达17厘米,比其他树木的粗生长快10-30%。

山区绿化 县境西部出山、酒店、芦庙3个乡的浅山丘陵为山区造林基地,1983年有林业用地3.6万亩,其中有林地2.17万亩,未造林地3981亩,宜林荒山1.03万亩。在有林地面积中,用材林1.59万亩,经济林5711亩,四旁树40.7万株,材积1.69万立方米,年生长量4121立方米,林木覆盖率18.05%。

西部山区自古即有天然森林资源,清末山林逐渐减少,到民国23年(1934)有林地面积568亩,2.67万株。民国24年造林面积1730亩,8.8万株。此后由于战乱,很少造林,解放前夕山林所剩无几。

1952年县规划在七区(出山)的九女山、旗杆窝等荒山造林。用材林、经济林、薪炭林、水土保持林相结合。翌年直播造林6000亩,试验造林1万亩。1954年在出山设立县农林技术指导站,指导农民育苗和造林。1955年在狄庄建立林业工作站,实行民办公助,合作造林,同时培育大量果木林。到1957年部分荒山实现绿化,经济林发展到2.7万株。1958年,山林毁坏殆尽。1965年山区林地面积恢复到1.9万亩,195万株。此间先后建立1个千亩果园和1个3.5万亩的红星林场。县园艺场于1967年由火车站迁至出山公社九女山东南坡下,征购土地120亩,几年后在县林业局和土产公司扶持下,绿化了九女山,并建有苹果园和茶场。1975年林业发展方向转以经济林为主,遂在山坡与丘陵地带新建苹果园41处,种植各种树木9.5万余株,并从外地引进毛竹、柑桔、茶叶等经济树种试种于山区。出山老夹沟林场栽培46株柑桔成功,1983-1984年平均年产1750公斤以上,个别单株结果达125公斤。1978年后,按照林业“三定”政策,给群众划分责任山、自留山,发放林权证,鼓励和支持林业专业户上山落户,把造林、护林、育林、经营有机地结合起来。1983年全县“三定”验收统计,共划分自留山4127亩,责任山2300亩,山地承包合同6000份.1978年开始在山区试播油桐成功,五年内两次直播油桐3200亩,种植黑松160亩,板栗220亩,薪炭林110亩。1985年大面积荒山造林,县发放贷款50万元,扶持山区发展林业。当年酒店乡绿化荒山面积已达4.1万亩,退耕还林1万亩,植树219万株,人均129株,基本实现绿化。

封山育林开始于1952年。首先在蜘蛛山等深山地带重点试行,翌年在蜘蛛山、牛心山一带封山育林4万亩。1964年本着既管好山林,又兼顾群众放牧、打柴、从事副业生产的原则,实行全封、半封、轮封、定期开放等形式,割草、打柴、管理有目的有计划地进行组织工作。凡毁林开荒者,按政策规定予以惩罚,从而使封山育林成为群众的自觉行动。1966-1968年县林业发展规划中,明确规定封山育林1万亩,封3-5年,插标立界,严禁人畜上山,凡50亩以上的幼林固定专人管护。1973-1975年,封山育林3万亩,于茅叶沟建大队林场1个,专职护林。至1985年实有封山育林面积3.2万亩。

义务植树 民国18年定孙中山逝世纪念日3月12日为植树节,即日县政府令各乡、镇、保在所辖地域如期完成植树任务,县城选定南关三角堂为造林基地,造林9亩,命名为“中山纪念林”。此后每年植树节,机关、学校等依例于纪念林基地、县城垣周围、主要公路与河道、义地等处义务植树。

1950年3月23日,县人民政府号召机关、学校参加义务植树,规定各区辖公路两旁、河堤两岸及城镇机关、学校等单位有隙地可植树者,一律按要求植树,并在新植的树上挂木牌,标明单位、姓名,保证成活。县西关苗圃投放树苗8000株,支援县、区各单位团体植树。群众义务植树,自筹苗木,多系插植柳干桩。1958年在党中央“实行大地园林化”和“全党全民大办林业”的号召下,青少年义务植树112.9万株。两年间妇女义务植树62.7万株,其中营造“三八林”301处,“幸福林”42处,“刘胡兰林”15处,“赵一曼林”11处,“卫星林”75处。1965年春,利用新兵入伍和军人探家之机,号召其义务植树作纪念,植树1.95万株,插植白蜡条15亩。1978年春节期间,杨庄公社小街大队团支部组织团员、青年修筑“新村路”一条,长千余米,植树800株。酒店公社李孟银学校师生在荒山造林210亩,10万余株。

1979年2月,全国第五届人民代表大会常务委员会第六次会议决定,每年3月12日为“植树节”。至1985年,全县人民每年都在植树节义务植树。1982年春,贯彻执行中央关于开展全民义务植树的指示,县成立绿化委员会,并规定:凡条件具备的地方,除老弱病残外,年满11岁者,每人每年义务植树3-5棵,或完成相当劳动量的育苗任务。3月12日,县直机关出动1100多人,在洪河引洪道义务植树6500余株,350亩,带动全县完成四旁植树250万株,恢复农田林网72万亩。1983年8月,20多万青少年响应团中央发出的“积极采集草种、树种,为支援甘肃改变面貌贡献力量”的号召,用1个月时间采集树种、草籽2310公斤,并自动捐款600余元,购买“沙打旺”种子。翌年春,青少年参加义务植树达17.37万人次,植树32.71万株,育苗5630亩。团县委组织创建一个“青字号”绿化工程,3月10日带领县直单位的团员、青年1600多人,在酒店山区播种油桐1200亩。1985年县委号召每个干部、职工植树25株。3月12日,县委、政府领导与县直各单位500余人在洪河堤义务植树2000多株。

说明:此表每个年份的统计数字,仅表示当年完成的造林面积和四旁植树数,由于未计成活率,各年均大于实际保存数。

第四节 林木保护

林木病虫害 主要病虫害有:泡桐丛枝病、炭疽病、黑痘病、大袋蛾,榆树榆兰金花虫,杨树溃疡病、腐烂病、黑痘病、褐斑病,毛白杨根癌病、铜绿金龟子、大黑金龟子、黑绒金龟子、光肩星天牛、桑天牛,苹果炭疽病、腐烂病、卷叶螟,板栗象鼻虫、黄刺蛾、绿刺蛾和柿蒂虫、枣尺蠖、桃小食心虫、梨大食心虫等20多种。其中危害最严重的是榆兰金花虫,自本世纪70年代中期始,连年成灾,榆叶被食光,树似火烧。1983年,全县榆树有虫率达96%,虫口密度2.2万头/株,每年减少生长量约8000立方米。杨树溃疡病发病率达40%左右,蛀干天牛危害率达70.7%;泡桐丛枝病发病率达70%;铜绿金龟子对苹果、杨树危害严重,发病率亦达70%,6月中下旬,每到夜晚即聚集树梢食叶,一两夜间,树叶被全部食光,对林木生长极其不利。这些病虫害的产生,主要有四方面的原因。

树种单纯:1982年止,全县人工栽植榆树207万株,占全县各树种总株数的24%;杨树266万株,占总株数的30%。由于树种单纯,害虫迁徙、蔓延无阻,食料丰富,加之繁殖量大,适应性强,因而虫害猖獗,绵延不绝。山区树种杂,混交林较平原多,害虫食源少,蔓延受阻,榆兰金花虫未造成灾害,天牛等其他害虫虫口密度也较低。

生态平衡遭破坏:县内本世纪50年代大树偏多,60年代初农田林网、铁路、公路广植杨树,至70年代中期已基本形成了稳定的森林生态体系,害虫的天敌数量多,从未发生过严重灾害。但70年代末期,由于曾出现过严重毁林现象,致使村无大树,鸟缺栖殖之所,一些有益于大自然相互制约、相互依存的秃鹰、啄木鸟等几乎全迁他地,乌鸦在平原基本绝迹。于是天牛、金龟子、大袋蛾、榆兰金花虫等群起成灾。

忽视森林植物检疫:1984年以前,县无森林植物检疫设施,在引进苗木种子的同时,难免带来一些危害性病虫。1984年由河北石家庄、山东曲阜购进的毛白杨种条中,带进根癌病,致使其扩散蔓延。

营林措施不当:60年代全县推广大官杨,由于未实行合理混交和合理密植,大官杨生长缓慢,有些形成了小老树。同时溃疡病年年流行,天牛虫危害严重,树势衰弱,一部分感染腐烂病,重致枯死。

林木病虫害防治 本世纪50年代,境内林木病虫害防治,主要施用杀菌剂和杀虫剂两种药物。50-60年代,普遍使用化学农药“六六六”和“滴滴涕”,防治金龟子、蝼蛄、地老虎、蚜虫、金针虫等害虫。但由于这些农药的长期使用也杀伤了大量害虫的天敌,同时污染环境,致使害虫产生抗药性等一系列问题,更引起害虫猖獗。60年代以后,专门培训农民林业技术员,把病虫害防治作为一门主课讲,对县、社、队办林场或苗圃无偿给予农药与药械扶持。1963年县农林局编印《林业技术资料手册》(含病虫害防治)印发给各社、队林场或苗圃等专业人员。70年代以来,县林业局配备森林保护人员。随着专业性化学农药的出现,开始使用有机磷、有机氮制剂等高效低残毒的化学农药,并普遍推广,林木病虫害得到有效控制。但榆兰金花虫却越发严重,每年发生季节,县即发出号召,全县动手,人人扑杀,县林业局采取收购办法调动群众的防治积极性,但仍未阻止害虫成灾。1984-1985年采用内吸剂呋喃丹埋根和氧化乐果环状涂药的办法,开展群防群治,全县18个乡(镇)289个行政村,千家万户普遍行动,两年内共购买呋喃丹140吨,氧化乐果7吨,投入专业人员1万多名,防治榆树400多万株次,防治株率达92-95%,杀虫率达93%以上,防治效果显著,有效地控制了虫灾。同时县林业局配备专业人员加强检疫工作,杜绝县外病虫害随种子、种根或种苗入境。