第三章 审 判

第一节 机 构

民国16年(1927),西平县属二等县,未设法院,县长兼理司法。民国24年,始设司法处。司法处设主任审判官、审判官、主任书记官、书记官、录士、检验吏、法警、知达员等职。主任审判官综理全处行政及民、刑事诉讼等事务;审判官审理刑、民事案件;主任书记官办理全处行政事务;书记官办理全处会计记录等事项。同时,县政府设军法承审,负责办理烟毒盗匪等案件。

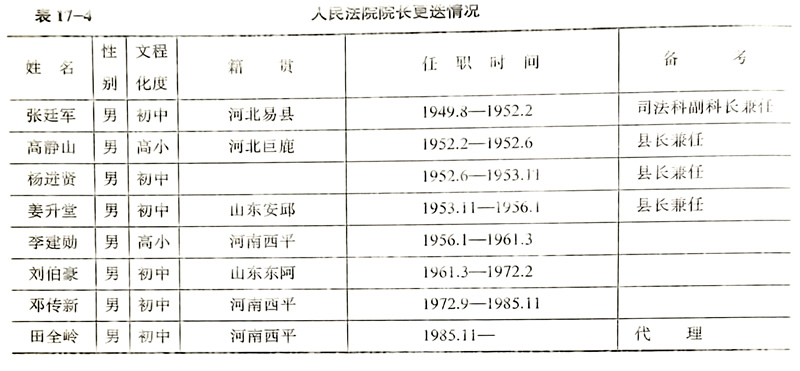

1949年8月,民主县政府设司法科。1952年2月撤销司法科,建立县人民法院,院长由县长高静山、杨进贤、姜升堂先后兼任。1955年9月,成立法院审判委员会。1956年1月10日,县人民代表大会选举李建勋为法院院长。4月始设刑事庭和民事庭。1958年9月,县委成立保卫部,公、检、法合署办公。1961年6月,撤销保卫部,恢复法院建制。1968年4月,法院被军管。1972年10月,撤销军管组,重建县人民法院,邓传新任院长,设二郎、芦庙人民法庭。

1978年以后,法院审判机构逐步完善。1979年11月,增设权寨、盆尧人民法庭。1981年上半年,建立刑事审判第二庭,7月建立经济审判庭。1983年9月,设焦庄人民法庭,1985年12月设城关人民法庭。1985年底,法院设置办公室、刑事一、二审判庭、民事审判庭、经济审判庭、信访科及6个基层人民法庭。

第二节 刑事审判

1949-1953年,为保证土地改革顺利进行,支援抗美援朝战争,依法对破坏新生政权的反革命分子进行审判,判处杀、关、管各一批,其中土匪头子、特务、恶霸、反动党团骨干、反动会道门头子、伪军、政、警宪人员的反革命分子占87.6%,打击了敌人,保卫了胜利果实。

1955-1956年,开展内部肃反和二次社会镇反运动,贯彻少杀长判的原则,惩办一批现行反革命和刑事犯罪分子,保卫了社会主义改造成果。1958年对办案工作提出“大案不过三、小案不过天”的要求,致使当年审结的911件刑事案件经过复查,其中缺乏证据、事实不清、量刑不当和法律手续不全占35.4%。1967年法院被军管后,不依照法定程序审理案件,以言代法,草率判决。1967-1972年,以拘留代捕的97起,占结案总数的85%。“文化大革命”期间,判处刑事案件中的一批政治案件,经复查,有42件44人属冤、假、错案。一名教师为彭德怀、邓小平鸣不平,不仅遭受严重肉体迫害,并以反革命罪判处有期徒刑15年(已平反)。

1978年以后,县法院对在“文化大革命”中触犯刑律的打、砸、抢分子和严重刑事犯罪分子进行了审理和判决。

1982年2月,开展打击严重经济犯罪活动的斗争,至1985年,共审结经济犯罪案件20多起,为国家和集体挽回大量经济损失。 1983年8月,在严厉打击严重刑事犯罪活动中,法院依照“依法从重从快、一网打尽”的方针,对7个方面的刑事犯罪进行严厉打击。1983年8月至1985年,审理、判决一大批犯罪分子,惩罚了犯罪,安定了社会秩序。

第三节 民事审判

1952年人民法院建立后,根据“依靠群众,调查研究,调解为主,就地解决”的民事审判方针和“着重调解,就地办案”的原则,审理判决大量民事纠纷和轻微刑事案件。

1953年3月,开展宣传婚姻法活动,破除封建婚姻制度,离婚案件上升,1953年为433件,占民事审结总案数的86%。

1955年根据案件逐年增多的趋势,增设基层法庭,各乡普遍建立民事调解组织,采取调处与审理相结合的办法审判民事案件。

1958-1960年,在“左”的思想影响下,审判工作受干扰,3年内只审结民事案件454件,年平均审结151件。1961年后,法院恢复正常审判职能,至1966年,共审结民事案件1404起,年平均234起,比“大跃进”的3年,年平均结案数增长55.1%。

1968年秋,法院被“砸烂”,实行军管,基层调解组织解体。1973年4月,重建县法院,基层调解组织恢复,大量民事纠纷解决在基层。至1976年底,4年内共审结民事案件266件。

1979年后,由于实行各种形式的承包责任制,生产效率显著提高,但土地、宅基、债务、合同等纠纷案件增多。至1985年底,审判各种民事案件1229件,其中调解结案1170件,占95.2%。经过处理,一般都能做到协议不反悔,判决能执行,当事人满意。

在民事案件中,婚姻案件比重较大。1949-1985年,共审结婚姻案5423件,占全部民事案件的83.6%。办案中承办人携卷下乡,深入调查研究,掌握夫妻感情是否破裂的真实证据,然后依照婚姻法和民事政策妥善处理。具体做法是先做和好工作,在原被告均感和好无望的情况下始判决离婚,达到和者愉快,离者满意。

第四节 经济审判

经济审判庭于1981年秋始受理经济案件。由于贯彻“对外开放,对内搞活经济”的方针,商品经济迅速发展。但随之经济合同纠纷案件逐渐增多。审理经济合同纠纷案件坚持着重调解的原则,查明原因,掌握证据,在划清责任的基础上依法进行调解,促使原被告双方达成协议,解决矛盾。至1985年底,共审结经济合同纠纷案76起,争议总金额3081万元,惩罚了违法行为,维护了双方的合法权益。1983年2月,法院受理宋集公社崔庄大队敬三毛等5人联合起诉权寨公社郑楼大队砖窑承包合同纠纷一案。经调查,承包组在5年承包期第一年内(1982)即生产成砖260万块,除上交郑楼大队6000元、缴税金2000元及各项开支外,净盈利1.6万元。郑楼大队少数干部煽动部分农民,企图强夺承包权,将窑厂办公室、保管室、配电房、厨房等5个房门上锁,赶走承包方看管人员,致使窑厂物资被盗250多件,价值1500余元,机器、电源遭到破坏,停产28天,经济损失6500元。法院受理此案后,经核实证据,认定肇事者破坏合同正常履行,造成严重后果,已触犯刑律,应追究刑事责任。公安机关以扰乱社会秩序罪将首犯和主犯逮捕,经法院审理处以刑罚。合同纠纷部分由经济庭审理,调解达成协议,问题得到解决,窑场迅速恢复生产,当年即生产成砖365万块,获净利2.75万元。

第五节 申诉复查

申诉复查包括对历史申诉案件和公、检、法机关在“文化大革命”中被军管,造成的大量冤、假、错案等案件的复查。1978年法院决定对“文化大革命”中的案件进行复查。1980年初,抽调20多名干部组成专门复查班子,以实事求是,有错必纠的原则,对“文化大革命”时期判处的案件,逐案逐人复查,年底结束。通过复查,原判56起反革命案件,改判纠正46件46人,占原判件数的82.1%。其中宣告无罪的26人,减轻刑罚的6人,改变定罪性质的9人,免予刑事处理的5人。普通刑事案件中的冤、假、错案案件占2.5%,也依照法律得到纠正。

从1981年起,对历史申诉案件进行复查。对原判失实,确属冤、假、错案,即予以平反;对原判犯罪事实清楚,证据确凿,量刑适当的维持原判,驳回申诉;对无理取闹者予以批评教育。至1985年底,共收到各类刑事申诉案件293件,经复查,为109人平反。

从1979年开始,对解放后判处的原国民党起义投诚人员案件进行全面复查。至1985年底,共复查处理49件49人,撤销原判,按起义投诚人员对待的44件44人,占复查总数的90%;维持原判的5件5人,占复查总数的10%。

按照政策规定,凡撤销原判,宣告无罪者,判刑前有工作的人员(干部、教师、职工),除在政治上恢复名誉外,协助有关单位安排适当工作;家居农村生活困难或无家可归者,经济上给予补助。县政府拨专款1.1万元,先后对平反的11名农村人员给予冤狱补助。

对44名按投诚起义人员对待的人员,有40人给予一次性经济救济200-600元;有4人给予定期补助,每人每月20-25元;有22人作离休或退休安置。