清末,全县新兴学堂10多所,同时私塾大量存在,遍及城乡。民国初年,学堂改称学校。后实行庙产兴学,增加经费,小学日多。民国29年(1940),推行国民教育制度,小学渐趋普遍。县立中学创于民国12年。私立中学兴于民国22年,盛于民国30、31年,两年间办私立中学6所。随着中小学的发展,私塾渐少,至民国35年基本消失。民国36年,全县有中小学247所,为民国时期西平教育发展的最高年分。但学校规模较小,在校学生最多时还不足3万名,仅占全县人口的8%,大多数贫苦子女未能入学。

1949年以后,逐步恢复、改建原有学校,并大力开展扫除文盲工作。1954年小学整顿后,教学渐趋正规,学校稳步发展,至1957年,全县有高中1所,初中6所,小学202所,在校学生5.64万名,比解放前最高年份增长近1倍,其中工农子女占绝大多数。是年,由于反右斗争扩大化,教师队伍遭受严重创伤。随后在“大跃进”影响下,全县初中由6所激增至16所(不含民办中学),师资短缺甚多;加之师生频繁参加校内外劳动,致使教学质量下降。1961年经过整顿,教学质量逐渐回升、提高。1966年遭到“文化大革命”的破坏,学校秩序极度混乱,并废除升学考试制度,导致教学质量严重下降。

中共十一届三中全会后,拨乱反正,学校随着高考制度的恢复,转向以教学为中心。全县700名教师的冤假错案得以平反昭雪。1982年调整、压缩中学和民办教师队伍,相应提高教师素质和教学质量。1984年,依靠群众集资办学,校舍、设备有明显改善。至1985年,全县小学发展到277所,初中105所(其中85所附设有小学),高(完)中11所(含农业高中1所),教职工6863名,在校学生14.4万名,占全县人口的五分之一强;小学教育基本普及;幼儿教育已由城镇发展到大多数乡村;扫除文盲和成人教育也取得显著成效。

第一章 幼儿教育

第一节 城镇幼儿园

民国21年(1932),县立女子小学(今北街小学址)创设幼稚园1班,入园幼儿14名。次年,幼稚园随女小迁至城南街城隍庙内(今水利局址)。民国23年,入园幼儿32名。

民国30年春,在国民党县党部后院办幼稚园1班,负责人杨幼文。入园幼儿约20余名,教师、保姆各1名。翌年底,该园附属于县民众教育馆。

民国35年春,县妇女协会在城南街办幼稚园1班,入园幼儿30余名。翌年11月停办。

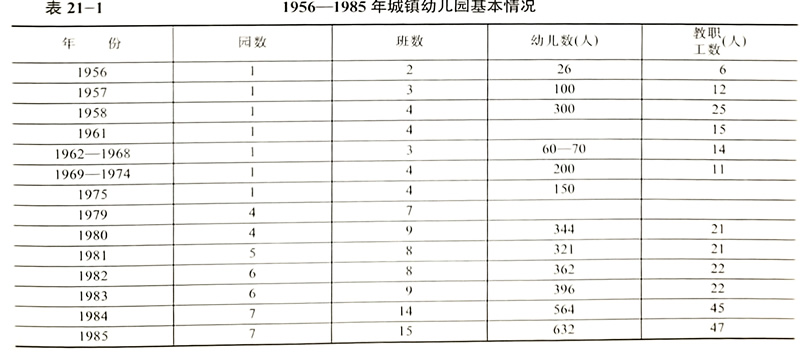

1956年春,于县城西马道街(今县防疫站址)创办“县直机关托儿所”,收托县直机关干部子女26名。后入托幼儿增多,分为大、中、小3个班。1957年改名为“县直机关幼儿园”,次年迁金梁桥东路北今址,改称“县直幼儿园”。当时入园幼儿均为干部子女,每人每月由县财政发给12元生活费,因而入园幼儿猛增,最多时达300多名,保教人员增至25名。入园幼儿全部实行寄宿制,每星期日由家长接回家一次。幼儿生病由保教人员延医诊治。1963年以后,大部分幼儿改为整日制,吃住在家,学习在园。1968年起,停止寄宿制。1983年县直第二幼儿园创建后,原县直幼儿园改名“县直第一幼儿园”。

县直第二幼儿园(在县城东关广场东边),1984年4月25日开课。始开3班,秋季增至6班,教职工23名。

1979年以后,县第一化肥厂、第二工业局、轴承厂、第二化肥厂、商业局和油毡厂等单位,也先后办起幼儿园(班)。

县直幼儿园的费用,由教育事业费开支,另收保育费。第一幼儿园实行寄宿制时,入园幼儿每人每月缴伙食费6至7元,保育费2元。改为整日制后,每人每月缴糖果费5角,每学期缴保育费5元,1974年以后,每人每学期缴保育费8元。第二幼儿园每人每学期缴保育费10元。工厂和其它单位办的幼儿园,费用从本单位工会福利费中开支,收费标准由本单位自行规定。轴承厂幼儿园向本厂职工独生子女每人每月收费5角,非独生子女收费1元,外单位职工子女收费1.5元。第一、二化肥厂和商业局幼儿园,每人每月收费1元。油毡厂幼儿园的幼儿大部分是独生子女,免收保育费。

县直幼儿园按年龄分设班次,3至4岁为小班,4至5岁为中班,5至6岁为大班。其教育内容与要求,分为生活卫生习惯、体育活动、思想品德、语言、常识、计算、音乐、美术等八个方面,按照小、中、大三个班分别提出,有所不同。以上教育内容与要求是通过游戏、体育活动、上课、观察、劳动、娱乐和日常生活等各种活动完成的。

第二节农村幼儿班

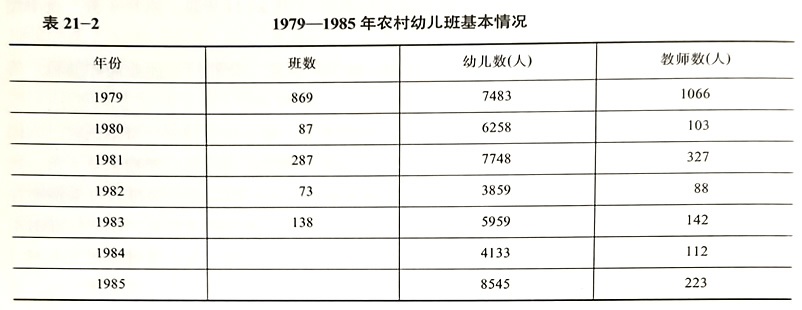

1979年秋,全县农村共办869个幼儿班(也称育红班、学前班)。人班幼儿7483名,年龄多在6-7岁,学习一年后升入小学一年级。农村幼儿班多数条件较差,缺少教室、桌凳、活动器具和教材,教师多系未受过幼师训练的中小学毕业生,劳动报酬也未妥善解决,因而很不巩固。1982年全县只剩73班。1983年经过整顿后,幼儿班多附设于小学,条件有所改善,从而恢复到138班,入班幼儿5959名,1985年增至8545名。其中部分班办得较好,如芦庙乡八里庄幼儿班,专探乡赵丁庄学前班和城郊乡花马刘村学前班,被评为1982年驻马店地区托幼工作先进单位。