第二章 共青团

第一节 组 织

团县委 1931年5月建立中国共产主义青年团西平县委员会(以下简称共青团)。1949年11月,成立中国新民主主义青年团西平县工作委员会(以下简称青年团)。1950年8月,召开第一次团员代表大会,选举产生青年团西平县委,编制7-9人。书记1人。置组织部、宣传部、学校工作部和办公室,部、室分别设1-2人。1957年改青年团为共青团,设书记、副书记各1人,置组织部、宣传部、学校和少年先锋队工作部、办公室,部、室分别设部长、秘书各1人。1968年团县委机构并人“县革命委员会”政工组。1973年4月,恢复机构,召开第六次团员代表大会,选举产生第六届团县委。书记1人,副书记4人,置组织部、宣传部、学校部和办公室,部、室分别设部长、秘书各1人。

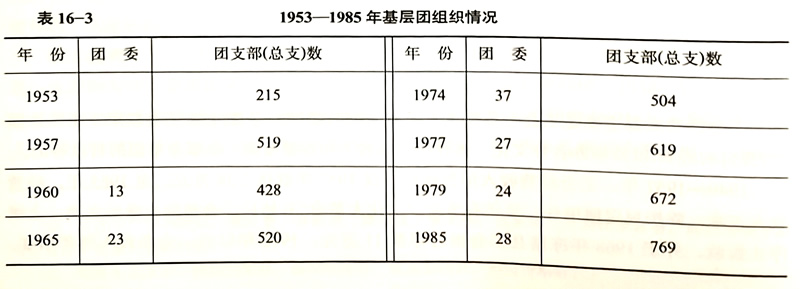

基层组织 1929年4月建立县立第二小学和第五小学共青团支部,二小团支部书记王光震。1933年12月,建立共青团芳庄特别支部,书记刘文生,委员刘凤芹,负责全县团的工作,隶属共青团豫中中心县委。抗日战争时期,团组织被破坏。1949年10月,团组织在金刚、权寨两地培养骨干,发展团员,建立团的基层组织。1956年4月,大乡建团委,小乡建总支,农业生产合作社建团支部或分支部,生产队建团小组。乡团委设团总支,设书记1人,副书记2人,组织、宣传、文体、妇女、技术、造林、少先队、除四害委员各1人;团支部、分支部设书记、副书记各1人,委员若干人。1985年8月,基层团组织编制改为:基层团委、团总支5-11人,书记1人,副书记1-2人。团支部3-9人,书记、副书记各1人,组织、宣传、群众工作和生活委员各1人。

第二节 团员代表大会

1950年8月20日,召开第一次团员代表大会,赵庆林当选为书记,郝瑞怀当选为副书记。

1953年3月10至14日,召开第二次团员代表大会,中心内容是贯彻中共七届三中全会精神,做好团的各项工作,发动全体青年迅速地实现由社会改革转向以生产建设为中心的历史性大转变。县委书记梁化平作《关于目前形势与今后的工作任务的报告》;通过杨中环《关于二年半的工作总结及今后团的工作报告》;改选团县委,张彬当选为团县委书记。

1956年9月14至18日,召开第三次团员代表大会,出席代表302名。大会的中心内容是组织青年积极参加以农业合作化为中心的农业增产运动。康国方作《团县委一年来的工作检查总结报告》;傅金秀作《关于组织动员全团协助党完成各项工作意见的报告》;选举第三届团县委和出席省团代会代表。大会选出团县委委员33人,候补委员3人,康国方当选为书记。出席省团员代表大会代表4人。

1959年1月31日至2月5日,召开第四次团员代表大会,出席代表388人。大会的中心内容是认真学习党的八届六中全会决议,动员全体团员、青年投入社会主义建设事业,积极学习,努力生产,充分发挥团员、青年的积极性和创造性,争取1959年更大、更好、更全面的跃进。县委书记姜升堂到会讲话;康国方作《工作报告》;伍心平作《关于协助党整顿、巩固、提高人民公社的报告》;选举第四届团县委和出席省第四届团代会代表。选出团县委委员24人,候补委员3人,康国方连任书记,谢德荣、康玉芬、伍心平当选为副书记。出席省团员代表大会代表4人,候补代表1人。

1963年7月22至26日,召开第五次团员代表大会,出席代表724人。大会的中心内容是号召青年学习雷锋精神,提高阶级觉悟,争当“五好”青年,夺取秋季农业大丰收。中共西平县委书记孟定功向大会作报告;谢德荣代表第四届团县委向大会作《关于几年来团的工作总结和今后工作意见的报告》;选举第五届团县委和出席省五次团员代表大会代表。大会选出团县委委员12人,候补委员3人,谢德荣当选为副书记,主持工作。选举出席省团员代表大会代表5人,候补代表1人。

1973年4月26至28日,召开第六次团员代表大会,出席会议代表620名。大会的中心内容是学习党的基本路线和毛主席关于批修整风的指示,继续深入地开展“向雷锋同志学习”的活动。中共西平县委书记周杰三作报告;宋乃立代表第五届团县委作工作报告;选举产生第六届团县委和出席省六次团代会代表及地区第一次团代会代表。大会选出团县委委员14人,宋乃立当选为书记,李志有、李秀山、焦爱莲、张巧玲当选为副书记。

1979年5月4至6日,召开第七次团员代表大会,出席代表630人。大会的中心内容是高举毛泽东的伟大旗帜,遵循党的十一大路线,坚持用马列主义、毛泽东思想和现代科学文化知识武装广大青年,开展争当新长征突击手的活动,把共青团建设成为团结教育青年的核心,为实现四化而努力奋斗。县委副书记张国义代表县委讲话;李志有作《把青春献给祖国四个现代化的伟大事业》的工作报告;审议和通过开展新长征突击手活动的决议;选举第七届团县委和出席省第七次团代会代表。大会选出团县委常委10人,委员33人,李志有当选为书记,张云鹤、邓天佑当选为副书记。

1982年5月4至6日,召开第八次团员代表大会,出席代表363人。大会的中心内容是学习、贯彻党的十一届六中全会决议,动员广大青年为建设现代化的高度民主、高度文明的社会主义强国而奋斗。胡定松代表县委作《关于形势和任务的报告》;审议通过刘金堂《关于振奋精神,做建设社会主义物质文明和精神文明突击队的工作报告》;选举第八届团县委和出席省第八次团员代表大会代表。大会选举团县委常委7人,委员27人,候补委员4人,刘金堂当选为书记,陈拴柱当选为副书记。

1985年8月22至26日,召开第九次团员代表大会,出席代表393人。大会的中心内容是学习、贯彻党的十二届三中全会决议精神,讨论和制定团的工作任务,动员全县团员、青年,为振兴西平经济,建设社会主义物质文明和精神文明作出新的贡献。县委书记刘精伟到会讲话;审议和通过陈拴柱代表第八届团县委所作的工作报告;选举产生第九届团县委。大会选举团县委委员29人,候补委员2人,常委9人,陈拴柱当选为书记,陈孝英、胡向阳当选为副书记。

第三节 团 员

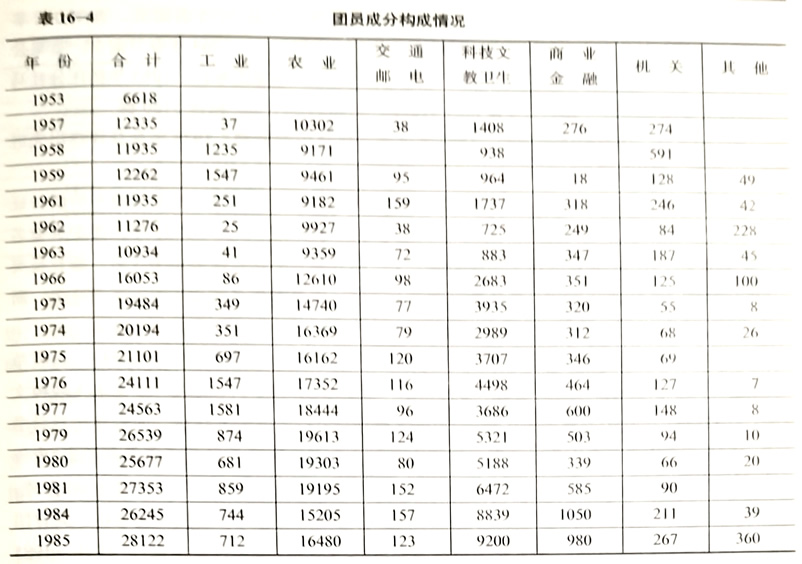

团员发展 1927-1937年,主要在仪封、出山等地学校中发展团员。1929年全县有团员80人,1930年党团组织合并,全县有党团员500余人。抗日战争和解放战争时期,西平县由于白色恐怖严重,斗争残酷,团组织两次被破坏。

1949年11月,建立青年团西平县委,团员发展重点在五区。年底,五区团员由57名发展到550名。在土地改革、镇压反革命和抗美援朝运动中,涌现出大批积极分子,团组织迅速发展,至1965年底,全县团员共15519人。

“文化大革命”中,团组织停止活动。时,全县团员为11429人。

1978年以后,按照“积极地、有计划地发展团员”的方针,各级团组织重点发展年龄较小的青年入团,并注意在个体户中发展团员。1985年团员总数为28122人,占青年总数的18.8%。

团员分布 解放前,团员主要由青年学生和农村中的农民积极分子组成。解放后,主要由工人、农民、学生、知识分子、干部、个体户青年组成,分布在全县各个行业。

第四节 团的活动

1926年由青年学生组成“反帝运动团”,同农民运动相结合,打击封建势力。1929年12月,以县立二小、五小学生王光震、李保庆等为骨干建立“县立中小学联合会”,开展反压迫、争民主、争自由的斗争。

1930年5月,黄保庆、刘聚贤、韩耀远等组织五小部分学生成立“学生自治委员会”,要求校长于豪卿财务公开、政治民主。组织七八十名学生游行示威,张贴标语,散发传单,将于赶出学校。1933年12月,芳庄特别支部成立后组织团员、青年开展宣传工作,传递消息,保存党的文件,多次掩护上级派来的人员,协助党组织做工作。夏初,组织农民开展对地主的麦收斗争,并取得胜利。1938年夏初,以青年学生和进步教师为主成立“文化抗敌委员会战时服务团”,进行抗日宣传活动。

1950年初,全县550名团员和青年积极参加土地改革运动,宣传党的方针政策,组织斗争不法地主和恶霸,为完成土改任务作出了贡献。

1950年美国发动侵朝战争后,为抗美援朝,保家卫国,至1953年,有259名团员,42名青年报名参军,3334名团员参加民兵训练,1390人参加基干民兵团。1956年团县委副书记杨文森带领458名青年支援边疆建设,至1960年,共组织1.72万名青年分赴青海、新疆、甘肃等地,支援边疆的社会主义建设。1963年毛泽东发出“向雷锋同志学习”的号召,团县委举办雷锋事迹展览,在雷锋精神影响下,至年底,全县3675名团员、青年办好事8269件。权寨公社权寨大队41名团员捐粮235公斤,支援灾区。1964年春节前夕,重渠公社朱庄大队160名团员、青年冒雪买煤4.75吨,分别送给50家困难户。1965年杨庄公社马楼大队团支部组织团员、青年义务修厕所412个,修猪圈317个,植树3150棵。

1967年1月,团组织停止活动,1973年4月,恢复团的活动。1978年全县评选出先进团支部62个,模范团员61名。

党的十一届三中全会以后,开展“新长征突击手”活动。1979年经团中央命名的新长征突击手3名,团县委命名的先进单位52个,先进个人579人。1980-1981年,团中央命名新长征突击手3名,新长征突击手先进集体1个;团省委命名新长征突击手5名,新长征突击手先进集体1个;团地委命名新长征突击手132名;团县委命名新长征突击手200名,新长征突击手标兵20名,共青团先进单位20个,优秀团员400名,先进青年100名。

1984年各级团组织配合有关部门开办技术学习班68个,对青年进行技术培训。县直单位团组织办13个文化补习班,学员565名,各乡团组织办179个扫盲班,使许多人脱掉文盲帽子。12个乡团组织办农技校,利用“长校短班”的办法办50个农技班,向青年传授科学技术。4月,团县委向青年开展赠书、技术比赛和智力开发活动,有9项成果参加省“青年智力开发活动”成果展览。二郎乡冯张庄村团支部组织团员、青年培植各种良种1000多吨,被团地委命名为“农村科研先进单位”。城郊乡邵庄村青年贾占坤,研制成功扬场机,共青团河南省委员会、河南省科学技术协会、省农牧厅命名为省“青年科研标兵”。1978-1985年,团组织开展了“五讲四美三热爱”教育,学雷锋树新风教育,处理好国家、集体、个人三者之间关系的教育,党的政治理论、路线、方针、政策教育,“三优一学”①和最佳服务竞赛活动,学习张海迪活动,争创文明之家活动和礼貌用语“十个字”②活动。1985年城郊乡团员、青年向老山前线战士赠鞋452双,锦旗1面。同年,团省委、河南省体育运动委员会、省文化厅联合命名专探乡水泉汪、盆尧乡徐杨、城郊乡大李等青年之家为“红旗青年之家”。

① 即优质服务、优良秩序、优美环境,学习雷锋和先进人事。

②即您好,谢谢,对不起,没关系。

第五节 少先队

组织 中国少年先锋队初名为少年儿童队。1929年3月改为儿童团。1935年由于西平党组织被破坏。儿童团活动停止。1938年11月,党组织恢复活动后在少年儿童中建立儿童团和少年歌咏队。解放战争时期,儿童团组织又遭破坏。

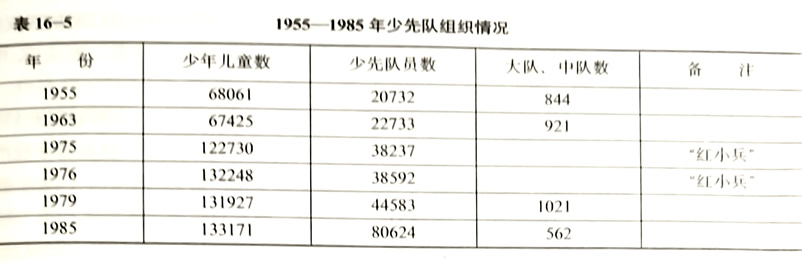

1949年10月13日,建立西平县少年儿童队,下设大队、中队和小队。1953年6月,更名为中国少年先锋队。“文化大革命”期间,队名被取消,在少年儿童中成立“红小兵”组织。至1975年全县共发展红小兵38237名,占少年儿童总数的31.67%。1978年恢复少先队组织,至1985年,县境有少先大队211个,中队351个,少先队员80624名,占少年儿童总数的60%。

活动 1929-1930年,仪封、出山等地儿童与青年学生一起演出话剧,宣传革命思想;传递党的文件,交换进步刊物;发展儿童团组织。抗日战争时期,儿童团组成少年歌咏队,演唱抗日歌曲,宣传党的抗日政策。

解放初期,少先队组织请老党员、老工人作报告,访贫问苦。1953-1956年,组织少先队员收废品,采树种,种蓖麻,支援国家建设。1956-1965年,开展“采油料”、“除'四害'”、“讲普通话”活动。1963年开展“讲雷锋故事”、“和雷锋叔叔比童年”、“做针线包、节约箱、建光荣簿”等多种形式的学雷锋活动,启发教育少年儿童学习雷锋毫不利己、专门利人、全心全意为人民服务的精神。1980-1981年,开展“争戴新风尚小红花”和“争挂新风尚小红旗”活动。1982-1983年开展“文明礼貌”和“向杨靖宇爷爷致敬”活动。少年儿童自觉组织起来到公共场所扫地、清理垃圾、整修水道、维护交通秩序,在汽车站、火车站、街头为群众做好事,并为杨靖宇塑像捐款1617元。1984-1985年,开展“五讲四美三热爱”,“学雷锋树新风创三好”,“快乐的小、中队”,“红领巾”,“读书读报奖章”,“我为母校添光彩”等活动。

辅导员 少先队辅导员队伍始建于1951年。由团县委聘请中、小学班主任兼少先队辅导员。时,仅县完小就有辅导员20人,后辅导员队伍逐渐扩大,1963年有专职、兼职辅导员882人,1965年1681人,1976年1804人。1983年团县委、教育局和体委联合任命县总辅导员和学区总辅导员19人,是年8月,团县委举办总辅导员培训班。至1985年,在原辅导员队伍基础上,整顿、选拔建立一支562人专职和兼职相结合的辅导员队伍。