第五章 教师队伍

第一节 师资结构

学历 清末学堂,教员多由寒士或塾师充任。民国时期,初小教师绝大多数由县初师或初中毕业生充任;高小教师多由外地师范毕业生任职;中学教师大专毕业的不到一半。民国23年(1934),全县中学教职员共27名,大专毕业和肄业的12名,中师或高中毕业及以下学历的15名。

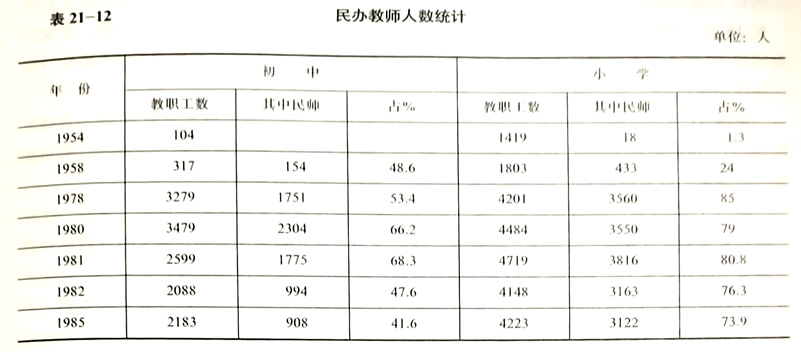

中华人民共和国成立初期,全县中小学教师大多是留任的原有教师和吸收的社会知识分子,新毕业的师范生为数很少。1958年学校盲目扩充,加之反右派扩大化,将400多名教师错划为右派或右倾分子解除职务,致使教师缺额甚多,遂吸收一批回乡中小学毕业生抵补。此后,至1965年,师范院校毕业生不断增加,教师水平有所提高。1968年,初、高中又盲目发展,所需教师自下而上逐级提拔,加上教师来源青黄不接,以及原有教师一部分在“文化大革命”中被打成“牛鬼蛇神”下放劳动,造成教师缺额更多。是时,大量吸收民办教师补充,教师水平因之下降。1971年全县民办教师3451名,其中小学毕业生160名,初中毕业生1821名,合计1981名,占民办教师总数的57%。

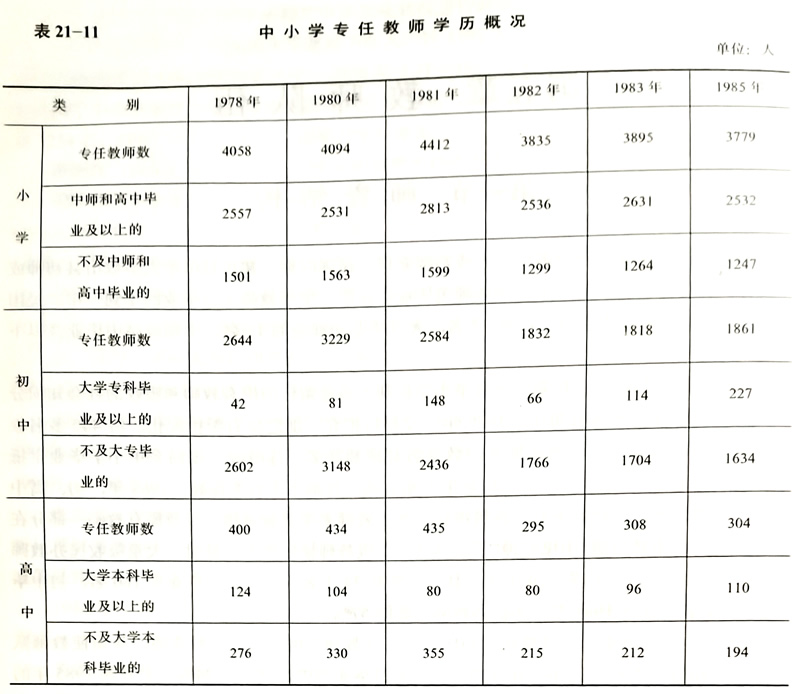

1982年全县中小学经过整顿,相应降低民办教师比例,提高教师素质,从而使教师队伍学历结构有所变化。高中专任教师,大学本科毕业的由整顿前的24%,上升到1985年的36%;初中专任教师,大学专科毕业的由整顿前的6%,上升到1985年的12%;在小学教师中,中师和高中毕业的,至1985年达67%。

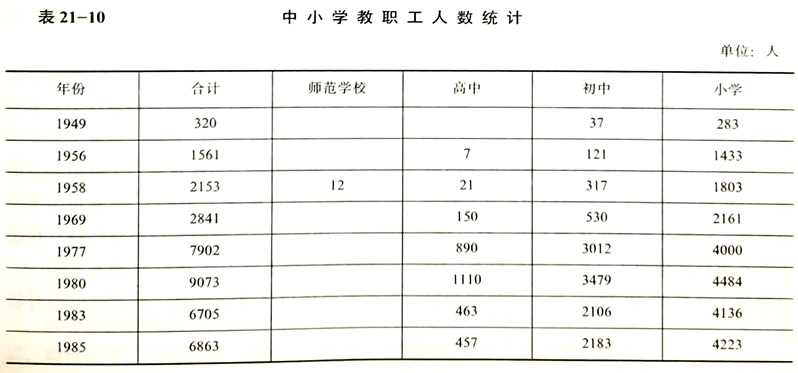

性别 民国时期女教师很少,中学女教师更少。1949年以后,女教师在教师队伍中的比例逐年增加。女教师的比例,初中大于高中,小学大于中学,幼儿园专任教师均为女性。1985年,全县小学教职工4223人,其中女性1537人,占36.4%;中学教职工2640人,其中女性367人,占13.9%。

公办与民办 清末民国时期,公私立中小学教师均属于被聘用的自由职业者,受聘于公立学校者,薪俸由国家发给,在私立学校任教者,薪俸由聘用学校支付,教师身分无公立私立之分。

中华人民共和国成立后,教师作为国家公职人员,由政府统一分配任教,工资由国家发给。凡由国家支付工资的教师均系公办教师。民办教师系指从社会上聘任的,多集中于小学和初中,报酬从乡村集体收入中支付。1972年以后,国家对民办教师实行民办公助。1980年民办教师占教职工总数的70%以上,1982年经整顿有所下降,至1985年尚有4030人,占教职工总数的58.7%。民办教师整顿后,由县发给任用证或试用证,使之得以相对稳定。

第二节 师资培训

民国32年(1943),县办有短期训练班,每年利用暑假培训校长、教师或童训教官等。

1953年秋,县建立小学教师星期日进修班。1954年改为小学教师业余进修学校。“文化大革命”开始后,教师业余进修学校停办。1973年恢复,改名县师资培训班。1974-1983年共举办16期,每期3个月,计培训小学校长和教师1108名。同时,还举办暑期短训班,1980-1983年共办8期,计培训教师623名。1985年春,以县师资培训班为基础开办教师进修学校。抽调不及中师水平的小学教师离职学习2年,期满结业成绩合格者,发给中师毕业证书。1956-1985年,全县共办幼儿教师培训班6期,培训幼师783人次。另选送骨干幼师去省和地区进修16人次。

第三节 教师待遇

民国17年(1928)5月,全国教育会议确定:小学教员的薪水应以两倍衣食住(以舒适为度)三者之所需为最低标准,凡合格教师不得短于此数。民国25年,县中、小学教师的月薪标准是:县立中等学校教师,薪金实行钟点制,每小时2.5元,每人每月40-50元者为最普遍。县立小学教师,以20元为标准数,也有多至25元,少至18元的;区立小学教师以15元为标准数,也有多至20元,少至12元的;乡镇小学教师以10元为标准数,也有多至13元,少至5元的。

民国25年7月公布的《修正小学规程》规定:小学教员之薪金,应根据其学历及经验而有差别,但至少应以学校所在地一个人生活费的两倍为标准。按此规定,县城初级小学三、四年级级任教师月薪为12元,比原来增长20%。然而,自民国26年抗日战争爆发以后,物价成倍、几倍上涨,教师薪金根本达不到两倍于个人生活费的标准。

民国29年,政府提出提高小学教师的待遇,仍强调以当地个人衣食住三者所需生活费之两倍为最低薪给标准。当时县中心学校高年级教员月薪一般20元,保国民学校教员月薪一般16元,在物价飞涨的情况下,与规定的最低标准相差甚远。为弥补这一差距,省规定自民国30年下半年开始,对城乡小学教员实行米谷津贴,每人每月津贴小麦4.5市斗(每市斗7公斤)。

民国33年,为提高小学教职员的待遇,省政府规定:中心学校校长月薪70元,高级教员60元,初级教员50元;国民学校校长50元,教员40元。生活补助费,与县级公务员相等。在城者,每人每月140元,在乡者100元。米谷津贴也有所增长。

民国35年4月,物价成百倍上涨,省政府决定每人每月发给生活补助费。包括:生活补助费基本数,外籍者3.5万元,本籍者3万元;原薪俸加成数100倍。至8月,生活补助费基本数,外籍者为5万元,本籍者为4.5万元;原薪俸加成数为240倍。

1949年秋至1952年秋,县人民政府对全县中小学教职员的工资一律按月发放实物(小麦)。初中校长145公斤,教导主任135公斤,教员130公斤,职员100公斤,工友82.5公斤;小学校长85公斤,教员80公斤。1952年8月至1956年7月,实行工资分制。中学最高260分,最低220分;完小最高170分,最低95分;初小最高135分,最低85分。依照省定工资区和工资分值(每分约合人民币两角左右),计算出每人的工资额,按月发给。1956年工资改革后,全县中小学教职员工的工资月平均增长35%。

1960年调整全县中小学教师工资,升级面为:中学教师平均29%,小学教师平均23%。1963年调整工资,全县中小学教师升级493人,占当时教师总数的32.4%。1977年和1979年两次大幅度地调整教师工资,调整面均为40%。1981年,全县中小学教职工每人晋升一级。工资级别达到小教三级、中教五级以上的共211人,这部分教师的家属原系农村户口的均按规定于1984年转为城镇户口。民办教师的国家补助费在原来每人每月平均12.5元的基础上,全年每人平均增加50元,并由乡财政补贴粮食400公斤,或以粮折款160元。

1985年工资改革,中学教师工资分列14个级别,其基础工资和职务工资合计金额,最高为165.5元,最低为62.5元。小学教师工资分列12个级别,最高为127.5元,最低为50.5元。是年,全县参加工资改革的教职工为2862人,月增资金额5.5万元,人均19.2元;全年增资总额为57.9万元,人均202.3元。并对教师发放教龄津贴,教龄满5年不满10年的每月3元,满10年不满15年的每月5元,满15年不满20年的每月7元,满20年以上的每月10元。此次工资制度改革,学校教师比国家机关和其他事业单位人员不仅多领取教龄津贴,而且执行时间(从1985年1月1日起)也提前半年。