第二章 铁 路

第一节 线 路

京广铁路纵贯县境东部。西平段北起人和北822公里里程碑处,南至焦庄南854公里里程碑处,穿越人和、城郊、城关、重渠、二郎、焦庄6个乡(镇)境,全长32公里。

清光绪二十八年(1902),京汉铁路西平段动工修建,当年筑起路基,三十二年全线通车。道轨为法国小轨,木枕。在军阀混战、抗日战争、解放战争中,境内铁路屡遭破毁。1949年初,全县人民日夜抢修,于当年4月修复通车。

1957年10月15日武汉长江大桥通车后,京汉铁路与粤汉铁路连为京广铁路。1959年扩建为复线。1965年老王坡滞洪区内线路改建,路基抬高。1975年8月8日特大洪水冲毁路基数处,总长7公里,9月22日修复通车。

1985年县内铁路线路总长80多公里。其中正线展长线64公里,站线、岔线、特别用途线25条,长13公里;专用线6条,长3.271公里。全部线路为钢筋混凝土枕。铁路道口33个,其中有人看守道口5个。

第二节 车 站

清光绪二十九年(1903)建西平车站。之后,又陆续建焦庄、人和、李庄铺、土洼4个车站。1985年4月1日,土洼车站撤销。

西平车站 位于县城东南1.5公里处,建站初期有3股道,为五等客货站。1954年,建票房和候车室120平方米。1958年扩建为5股道,修建两个旅客站台,遂由五等站升为四等站。1964年安装电灯照明。1973年后,陆续修建粮库、列车发电、煤炭等6条专用线。1978年修建候车广场800平方米。1981年升为三等站。1985年站内有正线2股,长1806米;到发线3股,长2479米;货物装卸线3股,长1577米;调车迁出线1股,长291米;安全线1股,长67米。站舍位于线路西侧,候车室面积194平方米,客运室48平方米,行包房187平方米,售票房65平方米,候车广场1562平方米。全站职工38人。

人和车站 为四等客货站。原名郭店站,民国4年(1915)正式建站。1985年有站线4股,总长3430米。其中正线2股,长1715米;到发线2股,长1715米。站舍位于铁路东侧,为旅客服务面积203平方米。全站职工20人.

李庄铺车站 为四等客运站,建于清光绪三十二年(1906),始为乘降所,后改为旗站、1953年改为车站。1959和1967年曾两次改为线路所。1985年有站线3股,总长2716米。其中正线2股,长1875米;到发线1股,长841米。站舍位于铁路东侧,为旅客服务面积82平方米。全站职工22人。

焦庄车站 为四等客货站,建于民国元年5月。1985年有站线4股,总长4066米。其中正线2股,长1737米;到发线2股,长1715米;装卸线1股,长614米。站舍位于线路东侧,为旅客服务面积212平方米。全站职工24人。

第三节 运 输

京汉铁路通车初期,西平车站每日停开1对客货混运列车,后增为2对慢车,1对快车。慢车为客货混运。快车办理客运,汉口至北京,7天运行1次。因无照明设备,列车白天运行,夜间停休站内。民国2年(1913)后,焦庄、人和车站相继营业,办理客货运输业务。1951年后,李庄铺、土洼车站办理客运。

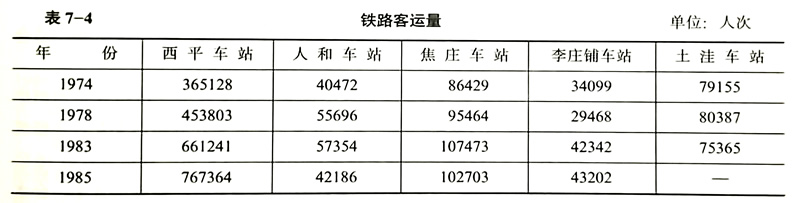

客运 1949年西平车站开行2对客车,日发送量130余人。1960年客车增至4对,日发送量800余人。“文化大革命”初期“大串连”时,每天有八九对“红卫兵”列车通过,日发送量1600多人。1978年之后客运量显著增长,1981年客运量达60多万人次。1985年,西平车站客运量76万多人次,日停快车6列,慢车6列。人和车站客运量4万多人次,日停慢车6列。焦庄车站客运量10万多人次,日停慢车6列。李庄铺车站客运量4万多人次,日停慢车5列。

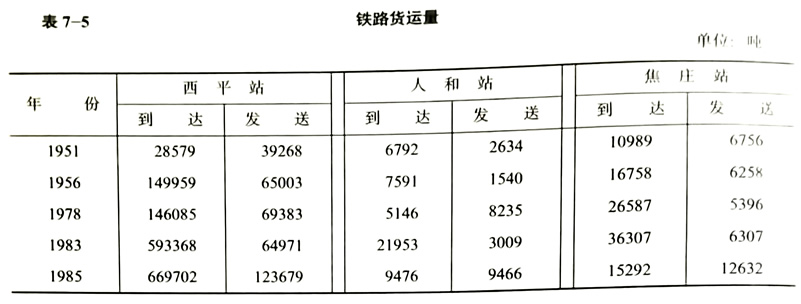

货运 境内办理货运的车站有西平、焦庄、人和3个车站。初期多为零担运输。民国35年西平车站铺设货物装卸线1条,每月发送货物200多车,主要为农副产品,粮食占50%以上。到达货物主要有煤油、食盐、布匹、纸烟等日常生活用品,每月到货10多车。1951年西平车站货物发送量3.9万多吨,到达2.8万多吨。1958年建货仓1座,面积60平方米;增建2条货物装卸线,安装20吨人力绞吊,月装运货物200多车,零担货物100多吨。“文化大革命”初期,运输秩序受到严重干扰,货运量急剧下降,每月只有少数煤车停靠,货场、货仓经常无货。1978年后,随着国民经济的发展,货运量逐年增长。1985年,西平、人和、焦庄3站货物发送量14.57万吨,到达量69.44万吨。发送货物多为粮食、棉花等农副产品,到达货物多为煤炭、石油、钢材、化肥、农药和建材等物资。

西平车站有货仓4个,面积1035平方米,货场面积2.343万平方米,货场站台1269平方米,有6吨轨道电吊1台,轨道电动卸煤机2台,5吨汽车吊1台。人和车站货仓2个,面积198平方米,货场面积725平方米,货物站台513.7平方米。焦庄车站货仓1个,面积83平方米,货场面积5842平方米,货物站台520.8平方米。