第三章 区 划

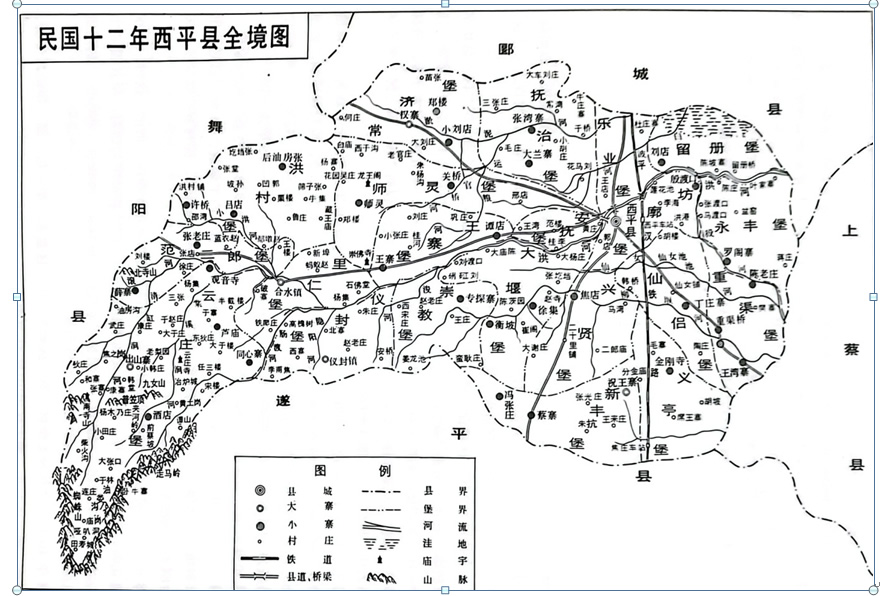

清康熙三十年(1691),全县21保。即:坊廓保、留册保、永丰保、重渠保、仙侣保、兴贤保、义亭保、新丰保、崇教保、仪封保、大堰保、王寨保、里仁保、洪村保、云庄保、范二郎保、安抚保、师灵保、常济保、抚治保、乐业保。

清末,全县划为7区,区辖保。第一区,名城,包括县城和附近关厢;第二区,名坊字乡,包括坊廓、安抚、乐业、抚治4保;第三区,名永字镇,包括永丰、留册、重渠、仙侣、义亭5保;第四区,名兴字乡,包括兴贤、新丰、大堰3保;第五区,名常字乡,包括常济、师灵、洪村、王寨4保;第六区,名崇字乡,包括崇教、仪封2保;第七区,名云字镇,包括云庄、里仁、范二郎3保(见30页图)。

民国元年至19年(1912-1930),因清21保建制。民国20年2月,全县划为7个自治区,区辖乡、镇、街。分为155个乡,16个镇,14个街。民国25年春,推行保甲制,将原7个区185个乡、镇、街划为4个区,69个乡、镇,554保,6000余甲。是年,又将69个乡、镇易名为69个联保,联保辖保,保辖甲。10-15户为一甲,10-15甲为一保。

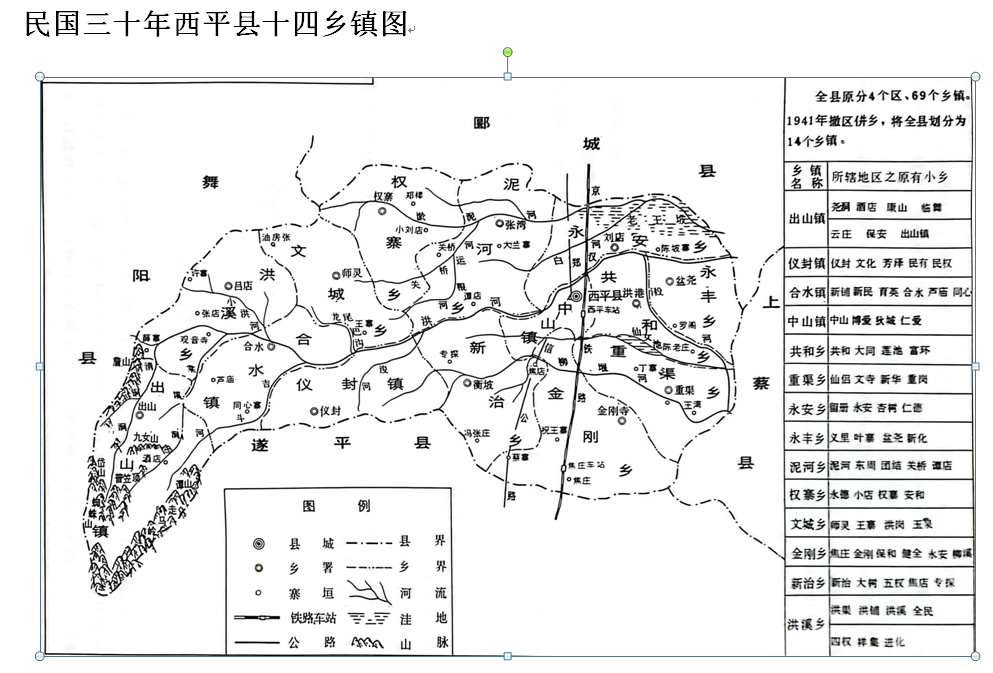

民国30年取消区和联保,并保、甲,设乡、镇。全县为14乡镇,273保,3000余甲。

民国35年,全县为14个乡、镇,272保,2961甲,直至西平解放。14乡、镇是:出山镇、仪封镇、合水镇、中山镇、共和乡、重渠乡、永安乡、永丰乡、泥河乡、权寨乡、文城乡、金刚乡、新治乡、洪溪乡。

1948年2月,建立西遂爱国民主县政府,在西平西部建立4个区,出山、仪封、合水和吕店建立临时区政府。8月,建立中共西平县委员会、西平县民主县政府,全县设8个区。即:城关区、盆尧区、二郎区、仪封区、牛昌区、张湾区、合水区、出山区。基层组织,仍以原保甲为基础。

1948年10月,全县为七个区。第一区城关,第二区盆尧,第三区二郎,第四区专探,第五区权寨,第六区合水,第七区出山(见31页图)。

1949年春,废保、甲,建立区、乡、间,全县仍为7个区,下半年,城关区易名为洪河区。1950年10月9日,将原区、乡公所改为区、乡政府,并定名原洪河区为一区,盆尧区为二区,二郎区为三区,专探区为四区,权寨区为五区,合水区为六区,出山区为七区。1951年9月,将七区(出山)北部宋庄、刘楼、徐庄3个乡和六区(合水)北部花园吴、师灵、邢庄、刘集、油坊张、洼郭、簸箕张、董桥、张金堂、洪村铺、谢庄、张店、吕店、袁庄14个乡划出,增设第八区,区政府设吕店。

1954年2月,将原郾城县所辖84个村镇划归西平,建立第九区,区政府设五沟营。至此,全县为9区1镇164乡。

1956年4月,撤销区,建立中心乡和小乡。全县设25个中心乡,156个小乡。

1957年3月,取销中心乡,将全县81个乡,合并为33个乡、镇。

1958年4月,合并33个乡、镇为25个乡、镇。7月,合并为15个乡、镇。7月22至28日,撤销乡、镇建制,将347个农业生产合作社,建立为15个政社合一的人民公社。辖90个生产大队,982个生产小队。

1958年10月,高桥、刘店、五沟营3个公社合并为老王坡公社,全县为13个公社。

1962年3月29日,撤销老王坡公社,建立李庄杨公社、人和公社、五沟营公社。原出山公社划分为出山、酒店、芦庙3个公社。5月设杨庄水库迁移安置办事处。10月城关公社划分为城关镇和城关公社。至此,全县为18个社、镇,一个办事处。

1963-1966年,城关公社与李庄杨公社合并,建立城郊公社。酒店公社并入出山公社。杨庄水库迁移安置办事处改为杨庄公社。

1977年6月,建狄庄公社,8月改为酒店公社。至此,全县有17个公社、1个镇,社辖289个生产大队,3520个生产小队。

1983年4至12月,改社为乡,县辖1镇17乡,即:城关镇、城郊乡、重渠乡、盆尧乡、五沟营乡、人和乡、宋集乡、权寨乡、谭店乡、师灵乡、吕店乡、出山乡、酒店乡、芦庙乡、杨庄乡、专探乡、二郎乡、焦庄乡。

1985年,全县有1镇17乡,288个行政村,1216个自然村,3520个村民小组。城关镇设4个居民委员会,43个居民组。