第三章 市民生活

解放前,居住城镇的市民,除少数富商、地主外,多数为贫苦人民。为谋生计,或手提肩挑沿街叫卖,或摆摊设点做小生意,或拉车、挑水、打零工出卖苦力,收入菲簿,生活艰难,粝食布衣,勉强温饱。县城车站街23户,有6户小商贩,8户做零工,1户卖水,3户拉人力车,5户拣煤渣为生。住的多是庵棚。卖水月收入3串钱,只够买30公斤杂粮;做小买卖每天只赚300铜板,买1.5公斤杂粮,生活水平很低。

解放后,人民政府组织市民从事各种工作。1950年安排177人当搬运工,50人当护仓员,20人当铁路工人,另一部分人经商和从事手工业。搬运工月收入60元,护仓员月收入50元,家属缝袋子月收入20元。从事商业和手工业者,每人月收入40元左右。收入增加,生活提高。1954年拆除庵棚,全部住上草房或瓦房。吃粮由国家按标准计划供应成品粮,每人每月13公斤。逢年过节改善生活都能吃到肉蛋食品。衣服多穿细布。1956年,商店联营,手工业者加入生产合作社,原从业人员成为集体职工。1958年,手工业合作社并人工厂,工人月平均工资50元。后来,城关镇一部分农民,因土地被征用,陆续转为市民。

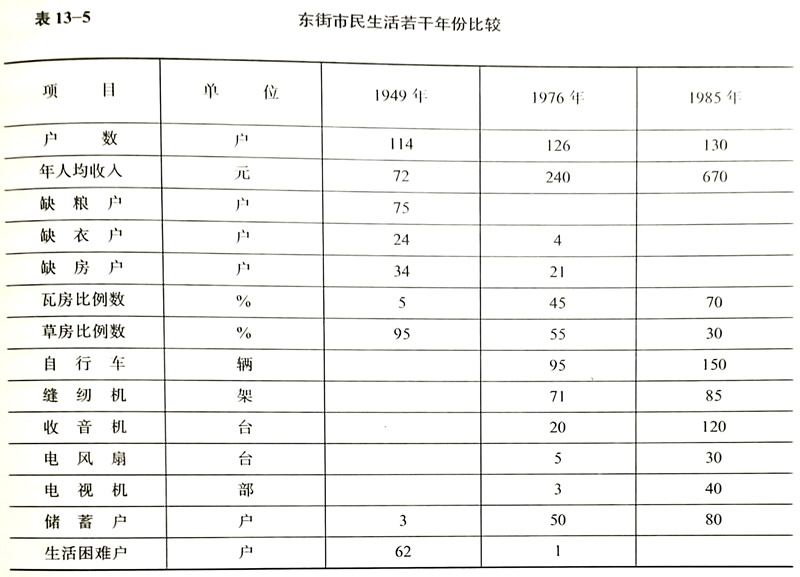

自1978年,西平县贯彻执行改革、开放、搞活的方针,发展商品经济,到1985年,街道和个人开商店24个,食堂11个,诊所5个,服务门市部和工厂各7个,商业摊贩53家。市场繁荣,市民收入增加。县城东街市民130户,1985年人均月收入100元的12户,60元的95户,30元的23户。车站街市民,1985年人均收入720元,比1980年的500元增长30%,比1976年的400元增长44%。1985年市民储蓄1603万元,比1980年的400万元增长3倍。

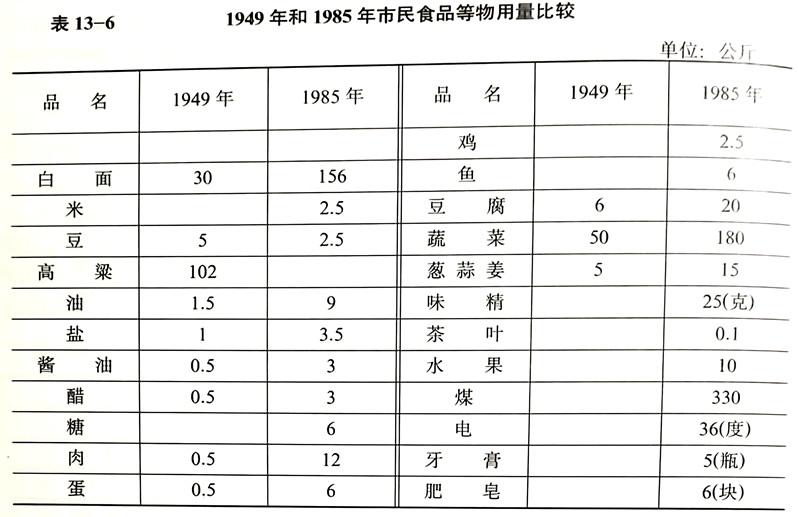

市民的食品消费水平,1985年每人每月平均20元。肉、禽、蛋、菜、酒、水果等副食品用量增加,主食有所减少。20世纪60年代每人每月13公斤面粉不够吃,80年代有节余。穿衣讲究质量和样式,尤其是年青人衣着入时,款式新颖。住房多为瓦房和楼房,1985年人均住房面积7平方米。室内普遍有大立柜、写字台、沙发等新式家具,其他现代生活用品拥有量也不少。车站街73户市民,6户住楼房,67户住瓦户;有电风扇41台,电视机32台,缝纫机62部,自行车81辆。西街112户,家家有电风扇,77户有黑白电视机,8户有洗衣机,有自行车200辆。