第三章 计划生育

解放前,由于封建思想意识及道德观念影响,传宗接代视为人生大事,“多子多福”、“养子防老”社会风气盛行。早婚多育现象十分普遍,每对夫妇平均生育五六个孩子,多者生育10多胎,人口发展一直处于盲目的自然繁衍状态。1956年开始做计划生育工作,但成效甚微。1962年人口大幅度回升,引起各级领导的重视,加强对计划生育工作的领导。“文化大革命”使计划生育工作受到冲击。1974年,成立县计划生育技术指导小组,各公社、大队及县直企事业单位均成立计划生育委员会和领导小组,计划生育工作逐步走上正轨。1976年后,认真执行中央有关计划生育工作的各项指示,并制订关于计划生育的政策、规定,使人口出生率迅速下降。1984年元月,建立县计划生育宣传技术站、乡计划生育宣传技术所、村计划生育宣传技术室。人口出生率下降到8.2‰,自然增长率下降到1.83‰,计划生育率达98.7%。1985年,建立健全计划生育干部岗位责任制,计划生育率达99.4%。

但是,由于封建传统势力根深蒂固,独女户抢生二胎,双女户转移女婴,违犯计划生育规定者还时有发生。

第一节 节育 绝育

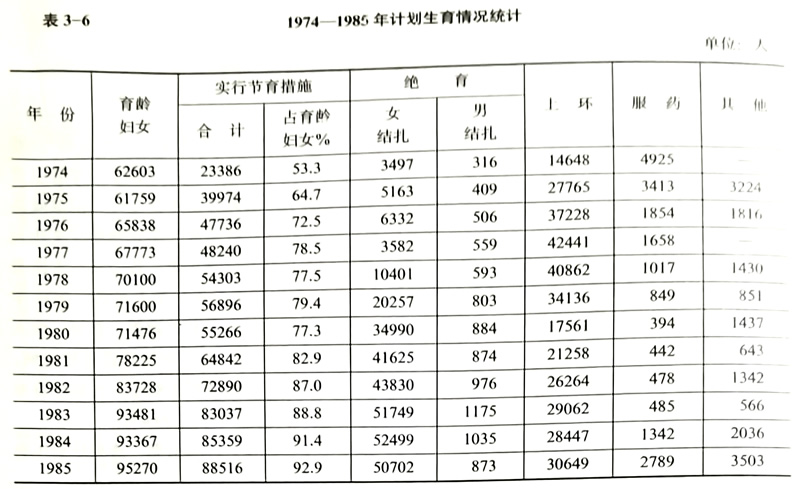

1963年后,根据中共中央、国务院关于认真提倡计划生育的指示,中共西平县委、县政府利用多种形式宣传计划生育。10-12月,二郎公社赵庄大队68名妇女首批使用节育环。1964年,举办短期培训班,系统讲授避孕、节育知识,培训计划生育骨干。1978年以后,使用节育环者渐多。1985年育龄妇女上环人数达3万余人,占育龄妇女总人数的34.7%。使用药物避孕的育龄妇女2789人,占总人数的3.15%。

1964年,县直部门和城关有7人到外地实施绝育手术。1978年后,实行绝育手术者增多,且女性多于男性。到1985年底,已有5万多名育龄夫妇作绝育手术,其中男1033人,女 52499人,有效率达98%。

由于各种避孕药具和避孕措施不可能完全有效,对计划外二胎及多胎怀孕的育龄妇女采取补救措施。对于孕期50天以内者,一般施行人工流产,4个月以上者作流产手术。1980年9至10月,作引流产手术1579例,1980-1984年底,作引流产手术3万余人次。为了保护广大育龄妇女的身心健康,防止计划外怀孕,1985年加强定期孕检透环和其他节育措施的落实工作,使引流产人数比1984年减少46%。

第二节 晚婚 晚育

1963年开始宣传晚婚晚育。1964年,县妇幼保健所组织计划生育报告会、座谈会,举办计划生育展览,参观者达13万人次。同时放映计划生育影片,印发宣传资料4000余册。1973年大力提倡晚婚晚育,贯彻落实“晚、稀、少”的生育政策。1974年县人民政府作出晚婚规定:“城镇青年男26周岁、女24周岁结婚,农村青年男25周岁、女23周岁结婚”。通过宣传教育,当年有2万人实行晚婚。 从1979年开始,严格青年结婚登记手续,对弄虚作假而实行早婚者,严肃追究责任,情节严重影响很坏者,给予纪律处分;同时,对积极响应晚婚晚育号召的青年男女给予表扬和鼓励。此后,晚婚率逐年增长。1983年全县7852对结婚人中,有6472对实行晚婚,晚婚率为82.4%,1985年晚婚率达87.8%。

第三节 政策规定

西平县在实行计划生育工作中,根据中共中央、国务院和省、地区计划生育文件精神,结合本县实际,作出一些具体规定,推动计划生育工作的深入发展。

鼓励晚婚晚育规定:1975年6月,中共西平县委规定,对于响应晚婚(男25周岁,女23周岁)号召和实行计划生育者,列入评比条件之一和划分宅基地的依据。1982年又规定,对晚婚晚育、少生、优生的国家干部、职工(包括计划内合同工、临时工)婚假延长到15天,婚假期间工资照发,不影响评奖、评先进。同时,还规定对于非法姘居者追究法律责任,对未婚先孕者,由所在单位进行严肃批评教育,责令本人采取流产或引产补救措施,并罚款100元,否则,民政部门不予办理结婚登记手续。

鼓励一对夫妇只生一个孩子。1979年5月,规定对生育一胎自愿作绝育手术者,除享受每月的儿童保健费外,奖给现金50-100元。1980年4月又规定,凡育龄夫妇保证终身只生一个孩子,并采取节育措施者,城市职工(包括合同工、临时工)提职、提干、转正定级、评模评奖在同等条件下给予优先;农村独生子女口粮,按成年人基本口粮分配,宅基地、自留地与两个孩子相等,并优先解决。

特殊情况照顾生二胎。1980年4月规定,对已有一个孩子的育龄夫妇,因小孩终生残疾,年满4周岁,经本人申请,群众讨论,组织批准,允许生二胎。1985年12月,重新执行中共河南省委对生育二胎所作的规定:第一个孩子经县以上计划生育技术鉴定小组鉴定为非遗传性残疾,不能成长为正常劳动力者;结婚5年以上不育,女方年龄超过30岁,抱养一个孩子,怀孕要求生一个孩子者;夫妇一方系华侨、归侨、港澳或台湾同胞者;夫妇一方为二等乙级以上残废军人或其他原因造成残废,生活确实不能自理者;夫妇一方连续从事矿区井下采掘作业5年以上,只有一个女孩,且继续从事井下作业者;夫妇双方为独生子女或夫妇一方为烈士独生子女者;再婚夫妇一方生育过两个孩子的丧偶者,另一方系初婚或未生育过者;夫妇一方为少数民族,且只有一个女孩者。农村村民,除执行以上各条外,还规定有:男到有女无儿家落户,并赡养其父母者;在深山区定居5年以上的农民及夫妇双方均在深山区定居5年以上的国家干部、职工,并继续定居者;夫妇一方,两代均为独生子女者;兄弟二人及二人以上只有一人有生育条件,其他兄弟均无子女且已丧失生育能力者。

男到女家落户。凡男到女家落户者,应予以欢迎,不得歧视。男到女家落户和女到男家落户一样,政治待遇一样,同工同酬一样,对财产继承权一样,享受福利一样。

限制计划外怀孕和生育的规定。1980年4月15日,西平县计划生育奖罚政策规定,凡属计划外怀孕者(包括节育措施失败而怀孕),经过教育拒不采取补救措施,从怀孕之日起,城镇夫妇双方口粮按议价供应,干部、职工(包括合同工、临时工)每月扣罚夫妇双方工资的各30%;农村社员扣罚夫妇双方工分的各30%。凡计划外出生的,在城市口粮按议价供应至14周岁。农村不分人头粮,不分自留地、宅基地。同时还规定凡计划外生育,产假按事假处理,干部、职工不发工资,社员不记工分;夫妇双方在2年内不准参加评奖、评先进,不予提职晋级;对于国家干部、职工(包括合同工、临时工)、社队企业人员,根据情节轻重,分别给予降职、降级直至开除处分。1983年10月8日又规定,国家干部、职工计划外怀孕不采取措施者,停发夫妇双方工资,并罚款2000元;大队干部、党员计划外怀孕不采取措施者,罚款1500元,并根据情节轻重,分别给予党纪、政纪处分,直至开除党籍,开除公职。