清朝末年京汉铁路通车,西平遂处于南北交通要冲。洪河横贯县境中部,下游可通行中小型船只。民国年间、公路、大道总长130公里,均为土路,弯曲狭窄。中华人民共和国成立后,交通事业长足发展。至1985年,公路通车里程达780多公里,其中晴雨公路190多公里;建永久性桥梁200余座,全县机动运输车辆2400多辆。京广铁路和京深公路穿越县境,对全县经济文化繁荣起很大作用。

明清时期、县内设驿站传递文书,有驿道、铺递通往四邻各县。清光绪年间创立邮政。民国年间,各种邮电机构陆续成立,各立门户,单独经营。解放以后,邮电事业发展迅速。至1985年,邮路总长1300公里,基本达到村村通邮。邮件运输亦由肩担背负改为汽车、自行车运送。电报由人工话传改为电传打字。市内电话安装自动电话交换机。农村电话由单回线路改架为双回线路,并埋设地下电缆。县内电话机达960多部。

第一章 公 路

第一节 路 线

民国时期,除有郑(州)信(阳)公路、西(平)上(蔡)公路过境外,另有县城至舞阳、出山、权寨、祝王寨、留册桥5条大道。1985年,全县有国道、省道各1条,县道9条,乡村道路130余条,总长782.1公里,其中渣油路面196.3公里。

国道 京深公路(北京至深圳)纵贯县境南北。该路1969年由原郑信公路改称郑(州)武(胜关)公路,1985年定为国道107线。原路经王孟寺、大郭、李庄铺、毛墩、王店、县城西关、耿墩、二十里铺、蔡寨,入遂平境,长35公里,路基宽5-7米。1969年,路线改经黑沟、宋集、潘庄、县城西关、二郎、朱坑,南至遂平境,全长28.6公里,路基宽10-12米,1970年底通车。1971年5月铺筑渣油,路面宽6米,翌年10月竣工。1985年1月,路基加宽至16-18米,年底竣工。3月,洪河桥至耿墩4.5公里路面加宽至6-9米。全线为3级路面。1985年日交通量平均6231.5辆次,其中机动车2643.5辆次。

省道 民国10年(1921),上蔡县知事林肇煌倡修西(平)周(口)汽车路。翌年秋肇煌去任,事废工停。民国22年后修筑西上公路。原路经西平车站南、仙女铺、重渠,东入上蔡,境内长15公里。1957年3月,路线改经西平车站北、康李、翟庄、陈老庄,境内长13.8公里。1958年3月,张老庄以西5公里路段铺为砖渣路面。1965年春至翌年秋,全线修筑为宽3.5米,厚19厘米的泥结石晴雨路面。1969年初,泥结石路面严重损毁,晴通雨阻。是年3月全线铺筑渣油,由上蔡县负责施工。1971年3月,张老庄以西3公里路面由西平铺筑,6月全线竣工。路基宽8.5米,路面宽6米,为境内首条渣油公路。由于质量低劣,1972-1985年,全段大、中修累计28公里,耗资13.7万元。西上公路为省道,路面为4级标准。日交通量平均5457辆次,其中机动车1478辆次。

县道 县道9条,总长152.1公里,其中渣油路面133.9公里,土路18.2公里。

潘庄至出山公路:民国年间,县城至出山大道经谭店、王寨、合水、芦庙等地。1958年11月修建杨庄水库时路废。1969年,潘庄至吕店路段铺为砖渣石子路面,并新修吕店至出山段,年底竣工,全线通车。线路起潘庄,经权寨、师灵、吕店、马迁庄至出山,全长41.2公里。1973年2月和1976年3月,潘庄至师灵、师灵至出山路段先后铺筑渣油。路基宽8.5-11.5米,路面宽5.5米。地区投资13.6万元,县投资35.1万元。潘出公路为县级主要公路,4级路面。1985年日交通量平均2526辆次,其中机动车423辆次。

县城至仪封公路:经邵庄、耿墩、专探、杨庄、军王,全长27公里,1976年修建。1977年3月,县城至杨庄20公里路段铺筑渣油,年底竣工。路基宽8.5-11米,路面宽5.5米。杨庄至仪封7公里尚为土路。

县城至五沟营公路:经盆尧、留册桥,全长15.5公里。1977年3月铺筑渣油,11月竣工。路基宽6.5-11.5米,路面宽5.5米。

县城至重渠公路:经仙女铺、敬庄,全长8.5公里。1976年3月铺筑渣油,年底竣工。路基宽10-12米,路面宽5米。

县城至谭店公路:经李庄、王湾、大武庄,全长8.2公里。1979年,水利局铺筑县城经引洪道至桂李闸渣油路面。1984年3月,县公路管理分段铺筑引洪道至谭店渣油路面。路基宽6-9米,路面宽5.5米。

马迁庄至酒店公路:经芦庙、何庄,全长14.7公里。1976年春和1979年,马迁庄至芦庙、芦庙至酒店路段先后铺筑渣油。路基宽7-10米,路面宽5-6米。

朱坑至仙女铺公路:经焦庄、李庄、县砖瓦厂,至仙女铺西交县城至重渠公路,全长15.9公里。1976年和1984年8月,朱坑至砖瓦厂、砖瓦厂至仙女铺西先后铺筑渣油。路基宽7-13米,路面宽5.5米。

大李至老王坡农场公路:经王茨园、陶庄、刘店,全长6.4公里。1984年6月铺筑渣油,7月竣工。路基宽10米,路面宽5.5米。

县城至人和公路:经杨庄、黄庄、大李、武岗、大郭,全长14.7公里。县城至大李3.5公里为渣油路面,宽5.5米,大李至人和11.2公里尚为土路。

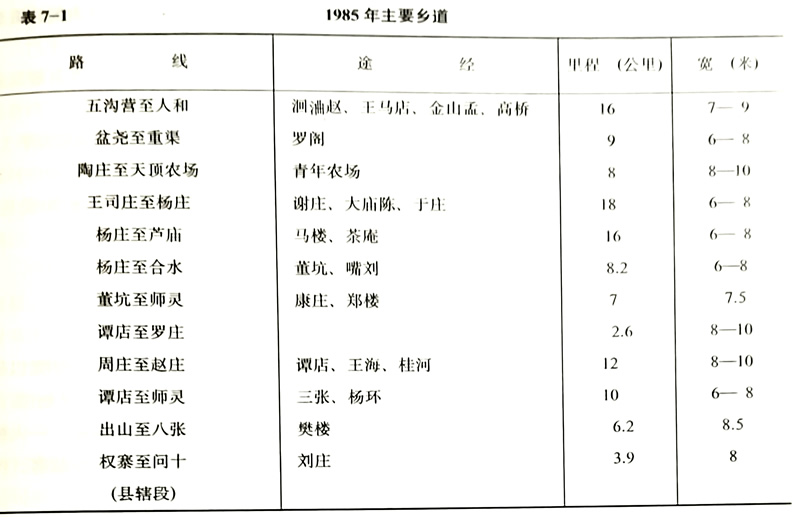

乡村道路 1985年境内乡村道路130多条,总长587.6公里,其中渣油路面20公里。主要乡道12条,总长116.9公里,均为土路。

第二节 运 输

运输工具 解放前,运输工具主要有人力车、红车和铁、木轮畜力车等。解放初期,以架子车、铁轮和胶轮畜力车为主。1970年后,汽车、拖拉机等机动运输工具逐渐占主导地位。

人力车:亦称“东洋车”。双胶轮,车身前有两根长车把,端有横木相连,单座,一人挽拉,为短途客运工具。京汉铁路通车后,人力车逐渐在县内出现,拉送车站至县城旅客。民国25年(1936)有60辆,解放后淘汰。

红车:为独轮木制小推车,俗称“小车”。中间起脊,两侧装载货物,可载重150公斤,多结帮运货,为民国时期和解放初期主要运输工具之一,1958年后淘汰。

铁轮车:为双轮畜力车,车轮由生铁铸成。铁轮车有两种:一种辕木在车架两边,牛驾驶其中,俗称“单驾辕”;一种辕木在车架正中,前端有一横木,二牛分驾左右,俗称“双驾辕”。铁轮车在境内历史久远,解放初期,仍为主要运输工具之一,后逐渐淘汰。1958年“大炼钢铁”时,车轮大多熔毁。

太平车:俗称“轱辘头车”,木制四轮,车身低宽,呈长方斗型;装载量大,可套多头牲畜,但转向困难。县境东部重渠、盆尧、五沟营、人和等地使用较多,本世纪50年代后逐渐淘汰。

马车:民国时期有轿马车和载货马车两种,均为双木轮。轿车为富有人家走亲访友乘坐,上有车棚车窗,多用两头骡马拉曳。载货马车车架宽大,用两三头骡马拉曳,载重700多公斤。1952年开始引进胶轮马车,俗称“汽马车”,车架与木轮马车相同,载重1500多公斤。1956年有538辆,为当时远途运输的主要工具。1960年搬运站组织马车队。1965年后马车全部转入农村运输,1977年发展到5900多辆。1980年后逐年减少,1985年仅存597辆,大部分改为小型四轮拖拉机及手扶拖拉机拉曳。

架子车:为人力双胶轮车,由车架、下盘两部分组成。1952年引进150辆。初为大轮,载重500公斤。1963年改为小轮,可载重600-1000公斤。架子车具有拉动轻便,装载量大等优点,为城乡普遍使用。1985年,全县有架子车12万多辆。

三轮车:1949年后,县内始有三轮车,人力蹬转,可载一二人。1950年有人力三轮车10辆。1965年增加到18辆。1971年出现机动三轮车,可载6-8人,也可运送货物。1978年后,个体三轮车运输户激增,机动三轮车成为城乡短途客运的主要工具之一。1985年,全县有三轮车277辆,其中机动三轮车236辆,人力三轮车41辆。

汽车:1958年县内始有汽车,1966年有客、货车16辆。1970年,搬运站装配简易汽车。1976年有简易汽车16辆,后因耗油多、噪音大、污染严重,数量逐年减少。1985年全县有汽车525辆,其中货车402辆,客车28辆,吉普车、轿车和其他类型汽车95辆。

拖拉机:境内参加运输的拖拉机均为四轮拖拉机,1985年有1533辆。手扶拖拉机仅在农村运输。

摩托车:1977年后,县内摩托车渐多,分为偏三轮、两轮和轻骑3种。1985年有145辆。

自行车:旧称“脚踏车”、“洋车”,民国25年(1936)全县有150辆。中华人民共和国成立后,自行车逐年增多,成为城乡群众的主要代步工具。本世纪80年代,几乎家家皆备,且有不少是一家多辆。1985年全县有自行车9万多辆。

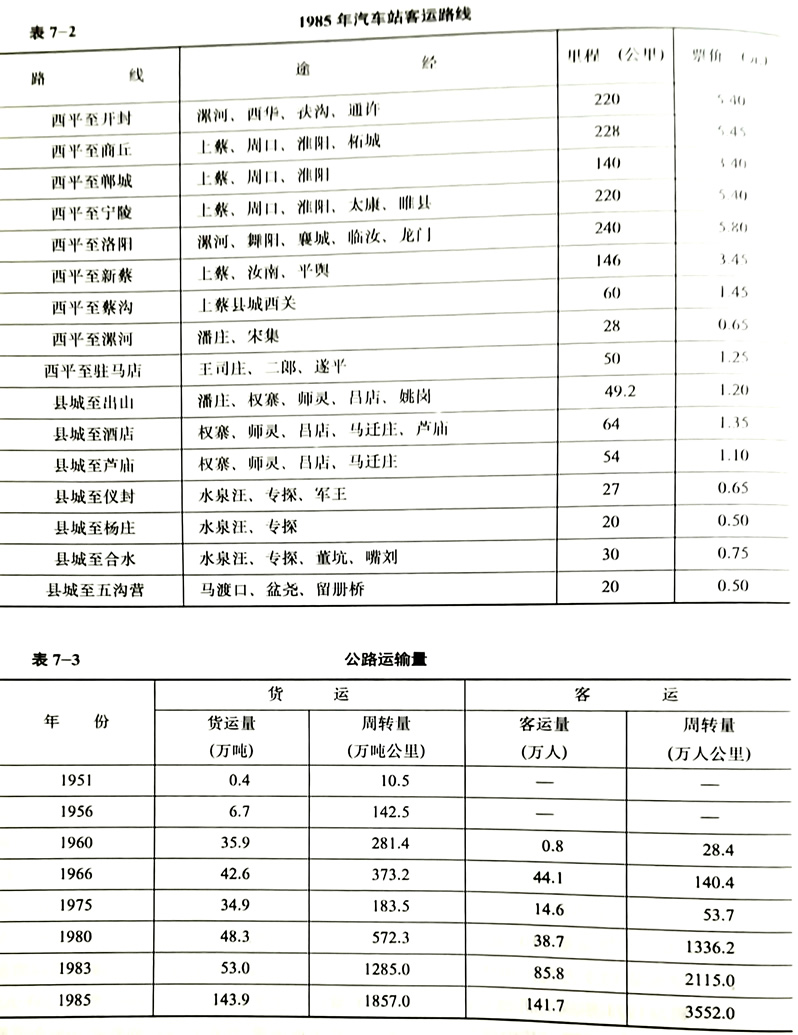

货运 民国时期,公路货运均为人推、畜拉或肩担、背负。1951年货运量4000吨,周转量10.5万吨公里。1959年2月,以县钢铁指挥部13辆汽车为基础,成立汽车队。1960-1969年,运输工具以架子车和畜力车为主。1970年后,机动运输车辆逐渐占主导地位。1975年8月水灾期间,开封地区运输公司、登封县汽车队、密县汽车队、驻马店地区运输公司共70辆汽车进驻西平,运送救灾物资,1976年陆续撤走。1976年7月,为运输救灾物资和煤炭,抽调各公社“二八”型拖拉机16台,成立“二八”车队,1978年6月撤销。同年7月,抽调县直单位汽车22辆成立煤炭车队,到平顶山运煤,1981年春撤销。1978年之后,城乡集体和个体运输业发展较快。1985年,全县公路货运量143.9万吨,周转量1857万吨公里。专业运输单位有搬运公司、汽车运输公司。较大的企业运输车队有粮食局汽车队(10辆)、外贸公司汽车队(6辆)、第一化肥厂(6辆)和第二化肥厂汽车队(5辆)。

县内搬运行业始于京汉铁路通车后。民国年间,先后有“原顺”、“中风”、“祥生”、“玉庆”、“玉记”、“协风”等6家转运公司成立,代雇脚力装卸运输,搬运工具为红车、土牛。解放前夕,由于铁路运输中断,转运公司解散。1949年城镇搬运人员有204人,架子车67辆,红车15辆,从事短途运输和装卸理货。1950年成立搬运工会。1951年改为搬运站,有搬运工337人,年货运量6107吨,周转量6127吨公里。1956年有搬运工526人,架子车334辆,年货运量17.9万吨,周转量28万吨公里。1970年后,装配简易三轮柴油车和简易汽车10多辆,1973年成立机械运输队。1984年搬运站更名搬运公司。1985年有353人,架子车154辆,汽车14辆(其中简易汽车5辆),完成货运量28.6万吨,周转量109.9万吨公里,装卸理货28.4万吨,总收入109.8万元。

汽车运输公司原为汽车队,成立于1959年。有汽车13辆,以货运为主,兼营客运。

1964年汽车队撤销,人员及车辆归信阳地区运输公司。1972年又成立汽车队,货车5辆,客车3辆,年货运量3000吨,周转量64万吨公里。1982年后专营货运,1984年改称汽车运输公司。1985年职工94人,汽车26辆,货运量3.9万吨,周转量410万吨公里,总收入78万元,实现利润5.7万元。

客运 1958年2月,西平至上蔡通客运班车,运输工具为拖拉机。10月,县城至杨庄通代客车。1960年新增嘎斯客车1辆,开辟县城至昌店客运路线。之后,客车及客运路线增多.1985年全县客运汽车28辆,除谭店、人和、重渠外,14个乡均通客运班车,通往县外的客运路线9条,全年公路客运量141.7万人,周转量3552万人公里。

汽车站为专业客运机构,前身即1951年2月成立的运输站,1966年改为汽车站,1980年1月归省汽车运输公司领导。1985年有89人,客车17辆,座位765个,日客运量2000多人,站内候车室面积450平方米。

第三节 管 理

民国时期,县内无交通管理机构。道路修补、桥涵修建等,多由民间热心公益者集资募捐,自行修建。公差运输,则由县民政科分派各乡。中华人民共和国成立初期,交通管理业务先后归工商科和建设科。1953年2月,设立县公路管理兼办公段,后改称公路管理分段(简称公路段)。1956年6月成立交通科,1958年5月成立交通局。1985年,局属管理机构有公路段、公路运输管理所、交通监理站等。

公路养护 中华人民共和国成立初期,境内公路两侧2.5公里以内村庄按路段划分养护路区,组织义务养护小组,农闲时义务修路。1953年西上公路县辖段配义务养护员4人,负责路面小修小补,兼护路护林。1955年,义务养护员为代表工所代替。1965年西上公路县辖段配代表工14人。1969年郑武公路县辖段配代表工29人。1974年后,相继在各渣油公路配代表工127人。1980年,除京深、西上、潘出3条公路由道班养护外,其他渣油公路由代表工养护。1985年代表工49人,担负县内75.2公里路段的养护任务。

道班养护始于1958年,是年西上公路县辖段设陈老庄道班、新庄道班,1963年增设翟庄道班。1971年,郑武公路县辖段设潘庄道班、二郎道班,潘出公路设权寨道班、吕店道班、观音寺道班。1973年,陈老庄、新庄和吕店道班撤销。1985年潘出公路增设师灵道班。境内公路道班6个,养护工72人,养护里程83.6公里。1982-1985年,二郎道班连续4年被地区交通局评为优秀道班。1982年被评为省交通系统先进集体。

公路养护工具原为大筐、铁锨。1969年各道班配备架子车。1971年添置手扶拖拉机(带1吨拖斗)5辆。1976年自制拌和机、撒布机、压路机各1台。1985年底,养护机械有20辆(台),其中汽车3辆、翻斗车11辆、压路机4台、四轮和手扶拖拉机各1台。

养路费由公路段征收。1985年征收120万元,为1980年的3.6倍。1973-1985年,共征收养路费547万元。

运输管理 民国时期,县内无运输管理机构,运价由承托双方商定。1951年6月,成立河南省联运公司西平县联运站。1962年成立县交通运输管理站,实行“统一承揽货源,统一调度,统一运价”的“三统”管理。1969年4月,交通运输管理站改为交通联合运输服务办公室。1979年12月改称计划运输办公室,对专业运输单位和社会散车实行统一组织,计划管理。1984年4月,计划运输办公室改称公路运输管理所。1985年设检查站、汽车运输组、群众运输组、财务组,职工30人;辖出山、芦庙、权寨、五沟营、专探、酒店、焦庄、二郎、宋集、人和、重渠11个运输管理代办站和昌店、杨庄2个运输管理站,各站划定车辆管理范围,统一运价和票据。

交通监理 1974年3月,成立县交通监理站,主要负责机动车辆检验、驾驶员管理和处理交通事故。1985年检验机动车1060辆,审验驾驶员1700人。1974-1985年,全县经处理的交通事故519起,死亡128人,伤372人,经济损失25万多元。