第二章 职工生活

解放前,县境以手工业为主的各类工人约有2500余人。工人生活艰难,且无保障。当时的石印馆,是笨重的手摇石印机,工人月工资只几元,最多十几元,仅能维持个人生活。铁工厂工资不固定,除吃饭外,平时每人每月15公斤小麦,旺季每天1公斤高粱,淡季解雇。学徒工三年无工资,无假日,并伺候厂主店主,实为奴仆。工人孙国严,民国35年(1946)进烟厂学徒时,睡麦秸大铺,十几人挤一间屋,每日凌晨4点起床干活。三年辛劳,除吃饭外,只发给一双粗布袜,别无所有。搬运工扛包拉车,靠卖苦力为生。拉车每日可挣二三百铜钱(折人民币四五角),勉强维持生活。民国31年,日军犯中原,铁路不通车,客人锐减,且饥荒紧逼,粮价暴涨,县城30多名黄包车工人断生计,有的辗转外地,有的另谋生路,有的病饿而死。黄包车工人李圈,一家5口,生活无着,各自沿街乞讨,先后饿死。青年黄包车工人李小海,饥饿难忍,在街上“攫馍”被打伤,而后死去。

解放后,工人成为领导阶级,社会地位提高。1949年县成立店员工会,而后成立搬运工会及各厂工会。工人按月领取工资,生活有保障,并逐步有所提高。1952年成立搬运站后,搬运工人平均月工资60元,于1955年全部住进新居。烟厂从1955年转为国营企业后,工人成为全民所有制固定工,平均月工资30多元。随着国民经济的发展,自1956年不断调整工资,职工收入不断增长,尤其是1985年工资改革,职工工资增加颇多。1985年,全民单位职工人均年工资888元,比1956年的383.6元增长131.5%,扣除物价上涨因素,实际增长约65%。

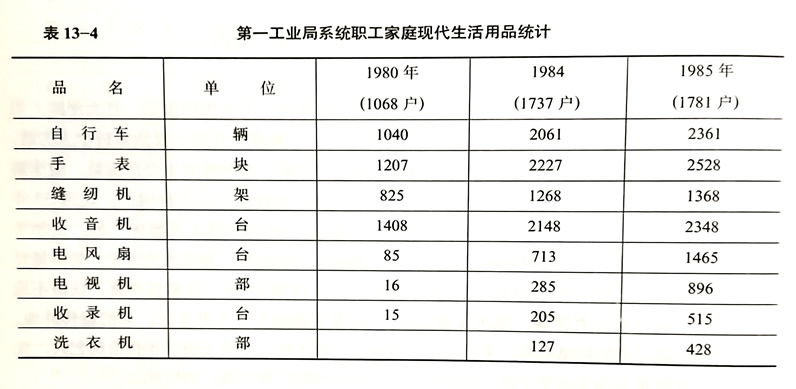

职工收入增加,生活水平相应提高。吃粮从1953年起,由国家定量计划供应,工人每人每月原粮22.5公斤,手工业者20公斤,机关工作人员21公斤,食油每人每月0.5公斤。1956年开始供应成品粮。1958年后,职工每月供应标准为14.5公斤,并按工种另行补助,最高标准为27.5公斤。吃粮品种,自1962年按粗细粮3:7的比例供应。从1979年起,由于小麦丰裕,改为全部供应细粮。食油每人每月0.25公斤。20世纪50年代到70年代,副食以蔬菜、豆制品为主,肉、禽、蛋用量很少,多在年节时食用。进入80年代,肉、禽、蛋、鱼、酒、糖、水果等用量增加,1985年职工每人月平均食用肉、蛋各1.5公斤,鸡、鱼各0.5公斤,酒0.25公斤,水果2.5公斤。主食相对减少,略有节余。住房有所改善。1985年,全民单位单身职工人均住房面积5.8平方米,双职工人均9.1平方米;集体单位职工,人均住房面积3.5平方米。至1985年,许多职工家庭有电风扇、电视机、收录机、洗衣机等现代生活用品;家具多是新式的,有大立柜、高低柜、写字台、沙发等。孙国严(已由工人转为干部)全家9口人,年工资收入5400元,人均600元,住2处宅院,11间砖瓦房,有彩色电视机、洗衣机、缝纫机各2部、落地电扇2台、组合柜2件、写字台2张、长沙发2个、单人沙发3对、自行车4辆。他说:“现在的生活和解放前学徒相比,是天上地下。”

大部分职工家庭生活有了改善,但尚有少数职工家庭生活不宽裕,仅能维持较低的生活水平,主要是工资收入少的退休工人。退休搬运工人王春曾,全家4口人,本人每月领取退休金25元,医疗费5元,加上儿子月工资60元,共90元,人均22.5元,仅够温饱。家中无新式家具,只有1台收音机。