政法机关是阶级专政的工具,为历代统治者所重视。它对于确保治安,巩固政权,维护统治阶级的利益起着重要作用。

清末,西平设巡警局,民国年间设警察局、司法局,政法机构已具雏形。旧政法机构是镇压劳动人民的利刃。“衙门口朝南开,有理无钱莫进来”和“屈死不告状”即是对旧政法机构残酷镇压劳苦大众的形象概括。

1948年全县解放后,相继建立健全公安局、人民法院、人民检察院和司法局。1948-1968年,政法部门在剿匪反霸、减租减息、镇反肃反、土地改革、抗美援朝、民主建政、三反五反、取缔反动会道门、社会主义三大改造、肃反运动等项工作中,互相制约,互相配合,各尽职能,对社会主义革命和建设作出了重要贡献。1967年9月,公、检、法机构被砸烂,由中国人民解放军实行军事管制。在“左”的思想影响下,由于实行独家办案,且组织机构和法制不健全,造成许多冤、假、错案。1972年以后,公安局、检察院、法院相继恢复,政法工作走上正轨。党的十一届三中全会以后,根据“实事求是,有错必纠”的原则,对解放后特别是“文化大革命”时期判处的案件,逐案逐人复查,凡属冤、假、错案,一律予以平反,体现了党的政策,调动了群众的积极性。1983年8月,政法部门互相配合,开展严厉打击刑事犯罪活动的斗争,维护了安定团结的政治局面,促进了“四化”建设。

第一章 公安

第一节 机 构

清乾隆三十九年(1774),县创建儒学训导署,设训导。光绪三十一年(1905),设巡警局,局职为把总,下设管练员、警务长。光绪三十三年改局为所,改把总为警察所长。民国元年(1912)后改为武装警察队。民国3年称警务所,所职为警佐。民国7-15年称警察所,所职为警察所长。民国16年改警察所为公安局,局职为局长。民国21年改公安局为警察所,所职为警佐。民国25年警察所改称警察局,改警佐为局长。局址在县城南大街路东,火车站设警察分驻所。民国27年增设外事警长1人,巡警4个班40余人。民国29年组织县政警队,翌年归警察局建制,设警长3人,下属2个排8个班40余人,其中3个班驻县政府听差。警察局长依据民国《违警罚法》批案问案;政警队专门办理杀人、放火、抢劫等恶性案件;局员协助局长工作;督察员督察警士站岗巡逻,执行拘留任务;司务员负责工资、帐目及局内生活事务;书记员负责缮写;警长管理警士;户籍员负责辖区户口管理。民国34年,将8个警察班缩编为6个。日军投降后改火车站警察分驻所为车站警察分局。1948年10月,全县解放,警察局解体。

民国33年5月,日军占领西平后建立日伪警察局,局长王文涛,继任袁国桢。局设传令队2个班24人。民国34年8月15日,日军投降,日伪警察局瓦解。

民国34年5月,在五沟营成立郾(郾城)上(上蔡)西(西华)抗日民主政府,下设公安局,局长杜杰,设公安队,辖2个分队80多人。从此始有人民公安机构。此时为游击性质,半年后撤离。民国37年2月,西(西平)遂(遂平)爱国民主政府成立公安局,由中共西遂县委委员张西峰兼任公安局长。下设公安队。1948年8月,西平、遂平分别建制,建立西平县民主县政府公安局,设局长、公安队长、司务长、看守员(亦称预审员),由中共西平县委委员荀子明兼任公安局长。11月15日民主县政府进驻县城,公安局驻金梁桥南50米路西。局设秘书股、治安股、调研股、执行股、政治协理员和车站派出所共30多人。各区设公安助理员。1949年7月,局设武工队23人。1950年10月,增设管教股、看守所(教育所)、拘留所和城关派出所。1954年增设五沟营派出所。8月改调研股为政保股,执行股为预审股,管教股为劳改股。1956年撤销劳改股,增设农村工作组。1958年9月,成立保卫部,公、检、法合署办公。1961年6月,撤销保卫部,恢复公安局。局设秘书、政保、治安和预审股,同时设看守所、拘留所、城关派出所、出山派出所。1963年春,杨庄水库撤销,移民返迁,设立库区派出所。1968年4月,公、检、法实行军事管制,称“中国人民解放军西平县公安机关军事管制小组”(简称军管组),下设办事组、办案组和审批组。1972年10月,撤销军管组,1973年3月,恢复公安局,下设秘书、政保、内保、治安、预审等股和看守所、拘留所,同时恢复城关、五沟营、出山派出所。1975年9月,组建消防交通股。1977年设刑事侦察股。1980年秋增设信访股、政治协理办公室和杨庄、师灵、人和、宋集、焦庄、二郎派出所,并改刑侦股为刑警队,秘书股为办公室。1981年秋,增设酒店、芦庙、吕店、专探、权寨、谭店、城郊、盆尧、重渠、老王坡派出所和消防中队。

第二节 治 安

基层工作 1950年11月,在县直属机关、工厂、企事业部门、学校、街道、乡镇、村委等单位建立治安保卫委员会(简称治保会),设主任1人,委员5-7人。治保会在基层党组织领导和派出所指导下,负责本单位的治安保卫工作。中华人民共和国成立后至1969年,治保会一方面做“四防”(防特、防盗、防火、防灾害事故)工作,一方面加强对四类分子(地主、富农、反革命、坏分子)的监督改造。1970年后,治保会把对青少年的帮教工作列入议事日程。1980年青少年犯罪占犯罪人数的45%。基层治保会与学校、家长、派出所相结合,建立帮教组织,普遍开展讲文明、懂礼貌活动,进行遵纪守法教育。是年刑事案件比1977年下降28.5%,扰乱治安的事件下降21.5%,治安灾害事故下降50.8%。1985年底全县农村有治保会430个,人员2476人;县直机关有保卫股10个,专职保卫干部52人。

户籍管理 中华人民共和国成立后,县公安局所属派出所均设户籍专管人员,户籍员主司户口管理工作。在未设派出所的区、乡、社(公社),则由区、乡、社政府管理人口变动情况,办理户口。户口管理主要管理农业户口和非农业户口;掌握人口变化情况;教育群众遵守户口登记制度,督促检查,纠正差错,防止虚报、漏报;研究人口,及时为国家提供人口资料。1953年7月,为严格户口管理手续,转移户口实行向迁入地提出申请,经批准向迁出地发出准迁证之后,由迁出地办理迁入手续。农业合作化时期,农业社设户口员和户口簿,管理本社户口。1958年实施《中华人民共和国户口登记条例》,划分户口责任区,建立户口卡片,建立健全户口管理制度。按照条例要求,对城镇户口有常居、暂居、出生、死亡、迁入、迁出、变更和更正八项登记,对农村户口有出生、死亡、迁出、迁入四项登记。1981年整顿户口管理制度。各乡设立派出所,户口由派出所管理。城关镇重新划分行政辖区,实行辖区包干,换发门牌,办理户口,变更手续,整顿落实城镇户口管理制度。

禁毒 清光绪三年(1877),县境农民种植罂粟较为普遍。贩毒、吸毒者占成年人的80%以上。民国34年(1945),全县又兴起种植罂粟之风,多者数亩,少者几分。城关镇7个街道,贩毒、吸毒者计159户、176人,其中因吸毒倾家荡产27户,致死40人。1952年7月15日,县人民政府成立禁毒委员会。在广泛宣传的基础上,对出山、仪封、吕店、师灵、二郎、金刚等地开展禁种罂粟、查封烟馆、收缴烟具、登记烟民的工作。依法逮捕贩毒罪犯13人、集训12人,收缴鸦片336.7公斤,海洛因43.85公斤。1952年12月至1953年10月,再次发动群众与贩毒吸毒者作斗争。当时,共收缴海洛因、鸦片1.15公斤,醋酸600克,另有少量吗啡和巴比妥等,没收制毒工具13件和一部分吸毒工具。1953年3月12日,和张乡女乡长把存放10年的50克鸦片交给政府。翌日,城关镇和平街一妇女主动交出鸦片150克。经过几次清查、打击和教育,县境内种植罂粟、贩运和吸食毒品的现象基本绝迹。1980年以后,出现少数群众在菜园或房前屋后种植少量罂粟的情况。1982年9月9日,县人民政府颁发《关于禁绝私种罂粟及制毒贩毒的布告》,由公安部门监督,保证布告的贯彻执行。

取缔反动会道门 解放前后,西平县有一贯道、道德学社、普济佛堂、西华堂、三华堂、中央大道、铁龙旗、中央无极徒、跪香道、神道、老母道、九宫道、还乡道、佛道、同善社等15种,道首135人,道徒11644人。反动会道门是帝国主义、国民党反动派用以麻痹愚弄劳动人民的工具。他们利用扶乩、念咒等封建迷信活动、造谣惑众、蛊惑人心,扰乱社会治安,破坏生产,奸污妇女。1953年秋,全县开展取缔反动会道门的活动。通过宣传党的政策,揭露其组织的情况,群众积极检举揭发反动会道门的组织及其罪恶行径。同时进行罪行展览,部分道首现身说法,坦白交待所犯罪行,并公开处理一批反动会道门骨干,使受骗上当的道徒纷纷宣布退道,交出道具1000余件。

1963、1964、1983年,反动组织一贯道死灰复燃,及时破获,逮捕29人。首要分子于子云顽固不化,被依法处决。

交通管理 自1955年初,公共交通由公安机关与交通部门配合,实施管理。1975年秋,组建交通股。1978年交通、治安合并,交通股管理人员归治安股。

1972年3月,城关镇实行自行车设点停放制度,并配专人管理。1978年10月,对全县自行车调查登记,逐步完善自行车打印发证制度,实行统一管理。至1985年底,全县打印发证自行车9.75万辆。1984年7月,对三轮车进行登记发照,使管理工作逐步正规。

第三节 侦 破

政治案件 政治案件的侦破,是由公安部门运用各种侦破手段,对建立反动组织,从事反革命宣传活动、武装暴乱等反抗、破坏社会主义革命和建设的敌对分子的打击。

1950年8月,国民党派遣特务分子于伯平(出山人),在台湾受训后潜回家乡搜集情报,发展特务组织等罪恶活动,被公安机关抓获。1958年1月,在西平金刚破获以韩占礼为首的还乡道复辟案。他们以迷信活动和为人治病为手段,暗中串连,活动范围涉及2个地区、6个县、11个乡、63个自然村,发展道徒数百人。韩自称皇帝,封有宰相,保国将,正、东、西宫,制定有反革命纲领,阴谋推翻人民政权。公安机关迅速破案,并依法处决了韩占礼,教育了群众。1962年二郎乡以祝某、杨某为首组成反革命“农工党”,仪封街以赵某、张某为首组成反革命“民生党”。公安机关在群众的协助下,及时破获二案,依法予以严惩。1978-1982年,曾受多次打击的反动一贯道首李雅轩、魏临江(北京性理派)和反动一贯道点传师陈金发(天津无为派)相互勾结,发展道徒。活动范围涉及甘肃、新疆、陕西、青海、河北、河南等省(区)的6个地区、9个县、31个公社。在西平恢复发展道徒数十人。他们攻击社会主义制度,声称要推翻共产党,实现他们的“活佛世界”,建立“中原朝莲花国”。公安部门在群众的协助下,获取大量罪证,于1983年8月16日依法逮捕李雅轩等一伙反革命分子,教育了上当受骗的群众。

刑事案件 刑事案件主要是指凶杀、伤害、抢劫、投毒、强奸、盗窃等24种案件,其中分一般案件、重大案件和特大案件。刑事案件的侦破是公安机关对犯罪分子运用上述犯罪手段扰乱社会治安,危害人民生命财产安全的犯罪活动的打击。

中华人民共和国成立之初,主要是打击囤积居奇、投机倒把和贩毒等犯罪分子,稳定社会秩序。1953年以后,重点对24种刑事案件的侦破。1981年1月15日,盆尧乡大赵大队赵某同其父与本村徐某吵嘴结仇。嗣后,赵伙同其好友携带柴油、汽油等物,窜到徐家,乘徐全家熟睡之机,将门鼻紧别,企图将徐全家烧死,被群众及时发现扑灭。案发后,侦破人员经细致勘查,获取确凿证据,4天即破获此案,2名纵火犯落入法网。1985年1月1日,重渠乡重渠村委发生一起特大凶杀焚尸案,受害者陈呆和6岁的儿子黄书伟被杀后纵火焚尸灭迹。侦破人员10小时破案,抓获杀人犯黄云清。

1983年8月,开展严厉打击严重刑事犯罪活动,对流氓集团,故意伤害他人身体,致人重伤或死亡,拐卖人口,非法制造、买卖、运输或者盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物,组织反动会道门,引诱、容留妇女卖淫等7个方面的刑事犯罪进行打击和综合治理工作。严惩了一批严重危害社会治安的犯罪分子,挽救了一批失足者。刑事犯罪发案率明显下降。

第四节 劳动改造

1950年公安局设管教股,1954年改为劳改股。先后在老王坡、澍河坡、白寺坡建立劳改农场,配备专职干部,购置生产工具,开荒种地。城西(现中药厂址)建立劳改砖瓦厂;城北街(现城郊粮所址)建立劳改面粉厂;城北关大王庙建面粉、养猪、编织、木工等作坊。对罪犯贯彻“改造第一,生产第二”的原则,使其改恶从善,悔过自新,重新做人。1952年收管犯人306人,垦荒567亩,建砖窑3座,烧砖16万块,养牛、马、骡12头,半年收入45753元,除用作犯人改善生活外,修建房舍22间,并购置一部分农具。1957年收管犯人234人,种地63.1亩,收小麦2.2吨,大麦2.25吨,烧砖13.568万块,连同其他劳动项目,共收入13654元。其收入主要用以提高犯人生活和支援水利建设。是年经过劳动改造释放的91人中,在生产中受奖的35人。一名贪污犯被判有期徒刑2年,劳改释放后思想进步,劳动积极,被选为农业生产合作社副社长。

第五节 武装警察

民国34年(1945)5月,郾上西抗日民主政府在五沟营成立公安队(即武装警察前身),队长杜杰,2个分队80多人。其任务是在抗日战争时期保卫党组织的安全和保证减租减息的顺利进行。1948年2月,西遂爱国民主县政府成立公安局公安队,队长刘自然,2个班20多人。是年8月,西遂分别建制,公安队划归西平县公安局。解放战争时期,公安队除保卫县委、县政府机关安全外,主要担负剿匪、押解罪犯和组织民兵打击少数分散或潜伏的反革命分子,收缴枪支,维护地方社会治安。

解放后,公安队主要担负看守、押解、逮捕人犯等任务。1955年秋改为人民武装警察中队,受西平县委和公安局领导。1964年改为中国人民解放军建制,称“中国人民解放军西平县中队”,隶属县人民武装部,战士实行兵役制。1975年12月,县中队由人民解放军建制改为中国人民武装警察,称“西平县武装警察中队”,隶属驻马店地区公安处民警科和县公安局,执行中国人民解放军条例、条令和待遇,战士服役期为3年。

1983年3月,中国人民武装警察部队建制后,中队名称不变,受地区武装警察支队和县公安局领导。

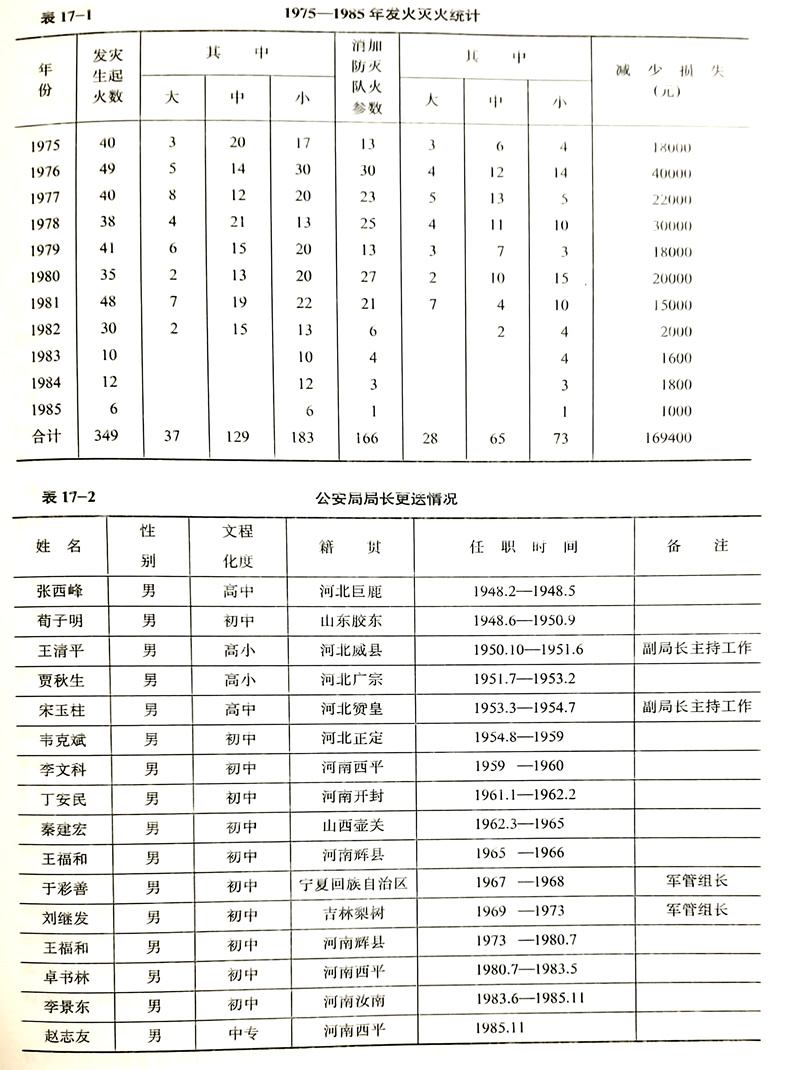

第六节 消 防

1975年9月,成立消防股,1976年县自筹资金,建立义务消防队。1982年春,消防股转为现役,建立县消防中队,费用列入军费开支。配备消防车2辆,消防指挥车和摩托车各1辆。消防中队成立后,由于贯彻“以防为主,防消结合”的方针,1983年1月至1985年10月,全县杜绝了重大火灾的发生,中、小火灾的发生也明显减少,一般损失100-200元,最大损失600-700元。