清代和民国前期,实行集权财政。县财政收入主要为田赋。田赋正税全数上缴。地方收入主要为田赋附加及杂捐杂税。民国27年(1938)始有岁入岁出预算。中华人民共和国成立后,财政体制几经变动,工商税制多次改革。随着各项事业的发展,收支规模不断扩大,工商税收逐渐成为县财政收入的主要来源。1980年之后,财政体制实行分级包干,并建立多税种的税收制度。由于经济发展较快,1980-1985年,财政超收4000多万元,财政收入居驻马店地区县级首位。1949-1985年,全县财政收入2.83亿元,其中工商税收占62.4%;财政支出3.26亿元,其中经济建设支出占8.5%,科教文卫支出占28.8%。37年中支(包括1975年水灾救济款5089万元)大于收4296.6万元。

第一章 财 政

第一节 收 入

清代,田赋为县内主要财源。田赋税银除例定留存小部分外,大部分上缴。民国初期大致沿袭旧制。民国24年(1935)实行自治财政,县内始有独立财源。由于工商业不发达,田赋仍为主要财源。

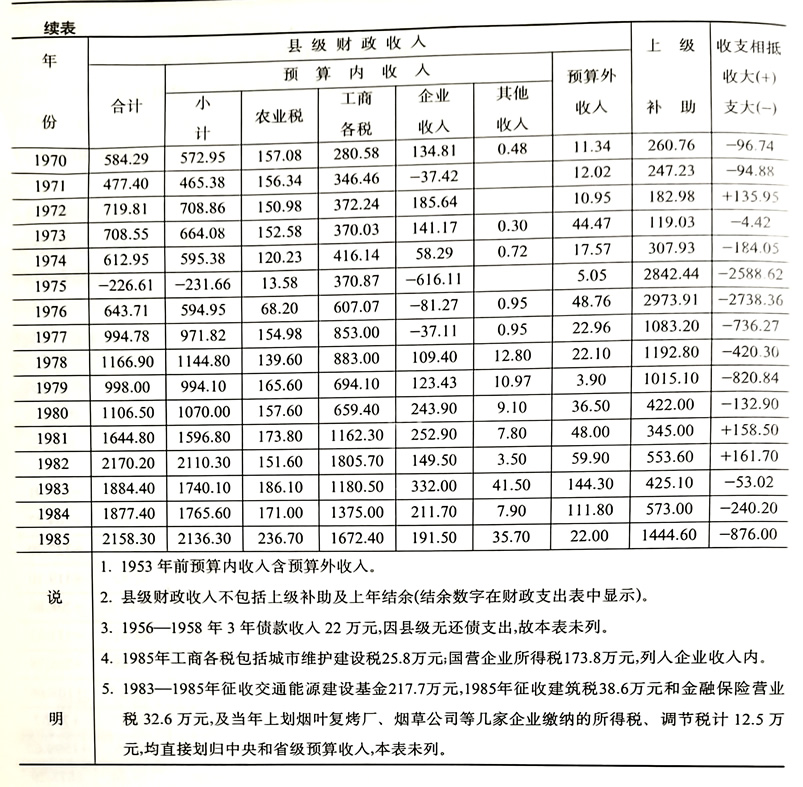

中华人民共和国成立初期,实行统收统支的财政体制。县级收入除地方附加外,正税全部缴省,农业税仍为县主要财政收入。1949-1952年,全县财政收入1294.9万元,农业税收占财政收入的72.5%。1953年县成为一级财政,实行“划分收支,核定指标,结余留用”的体制。1953-1957年,先后将屠宰税、牲畜交易税、契税、印花税、利息所得税、工商业税的20%,农业税的40%划为县固定收入。5年中财政收入1963.88万元,其中农业税占54.9%,工商各税占42.5%。1958年,实行“以收定支,分类分成”的体制。国营商业收入的10%为县固定分成收入,工商各税、农业税、地方工业收入和其他收入的43%为调剂分成收入。是年工商税收350.4万元,占财政预算收入的45.9%,超过农业税收89万多元。1962年,将6种地方税划归县作为固定比例分成收入,县留70%,交省30%;工商税、所得税、农业税和地方企业收入,划为县级调剂分成收入,县分成比例为55%。1958-1970年,财政收入9206.9万元,收大于支2935.9万元。1971年之后,实行“定收定支,收支挂钩,总额分成,超收奖励”的体制。由于企业亏损等问题,财政收入下降。1971—1979年,财政收入6095.5万元,年平均收入677.3万元。1980年,实行“划分收支,分级包干,增长分成,节约归已,一定五年”的财政体制。县财政收入包干基数为973.4万元,超收分成比例为80%(1980年为70%)。由于农业和工商业的发展,财政连年超收。1985年,实行“划分税种,核定收支,增长分成,补助递减,分级包干,一定五年”的体制,县财政收入基数为1545.9万元。1980-1985年,财政预算收入10419.1万元,超收4030.3万元,财政分成款2657.8万元。

1980年,县财政对公社实行收支包干,超收分成,初步建立公社财政。1983年秋,18个乡镇建立财政所。1984年4月,县规定农业税附加留成、乡镇“四税”①分成、乡镇企业利润留成、乡镇财政超收分成及其他收入,为乡镇收入。1980-1985年,乡镇工商各税共超收1959.1万元,乡镇超收分成款240.04万元。

① 四税,指集贸市场中的临时工商税、个体户工商税、屠宰税和牲畜交易税。

第二节 支 出

清代,县地方财政支出的主要项目是修河夫役工食、衙门差役工食、驿站支项等。清康熙三十年(1691),县留支银2730.64两,为上解数的17.4%。宣统元年(1909),县留支银5735.055两,其中正常留支银5126.265两,闰年加征及耗羡银留存608.79两。

民国时期,县党部及政府经费均由省定额供给。民国27年(1938),县政府月支经费1080元,民国31年增加到7455元。公教团警经费,全靠田赋附加及地方筹款,由县公款局筹集。附加款数常超过正税数倍。民国24年征附加款15.5万多元,为解省正税的3.5倍。民国35年后,县级机构增多,加之物价飞涨,支出庞大。据民国36年县地方岁出预算,年支出351169万元。其中县参议会经费支出2102万元,行政支出101401万元,教育支出145901万元,经济及建设支出1152万元,卫生支出1691万元,社会及救济支出1292万元,保安支出26383万元,财务支出3728万元,补助及协助支出14651万元,其他支出244万元,预备金41008万元,临时支出11616万元。

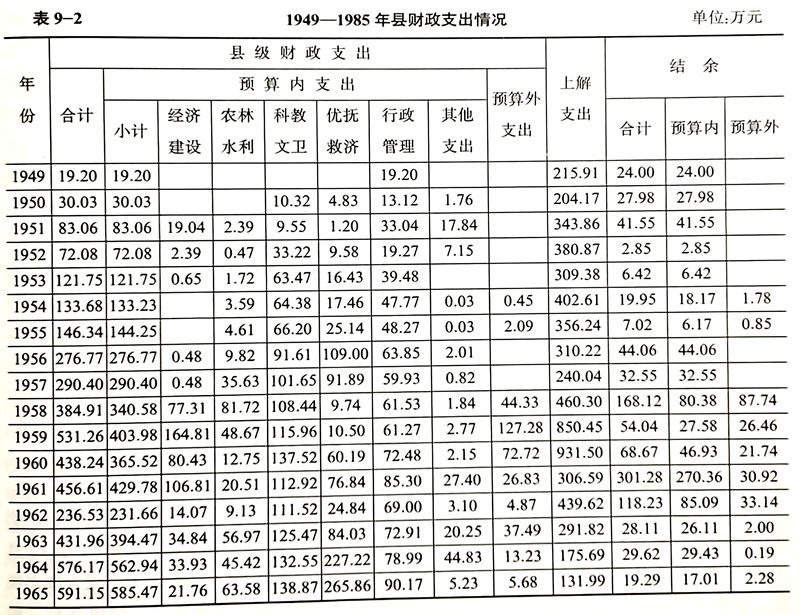

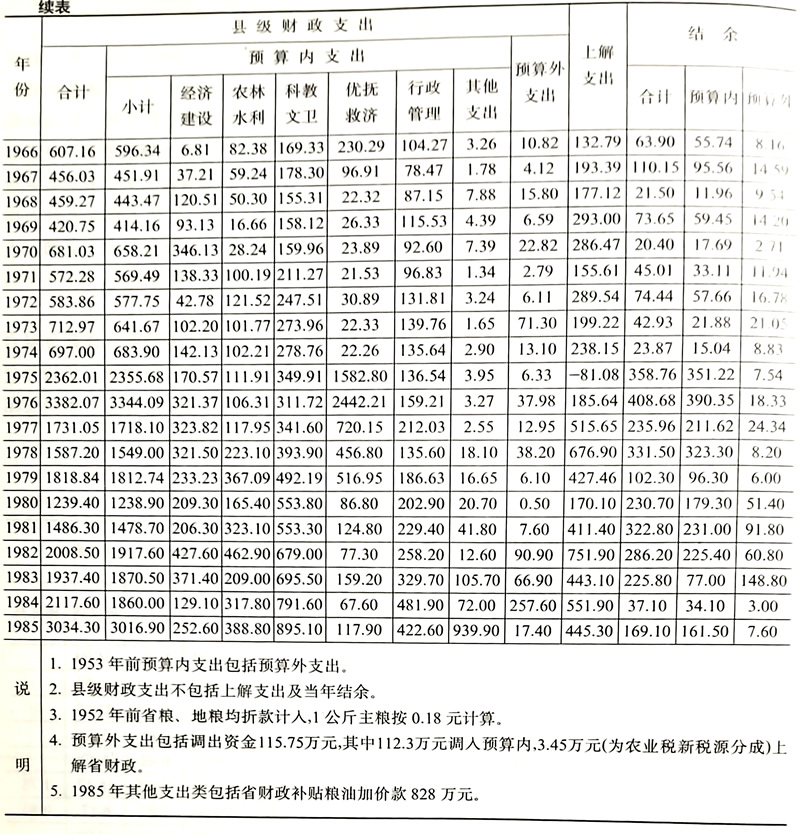

中华人民共和国成立初期,县财政支出以行政和教育经费为主。1949-1952年,财政支出204.37万元,为财政收入的15.8%。其中行政经费占财政支出的41.4%,教育经费占18%。1953年后,随着各项事业的发展,财政支出相应增长,行政和文教经费,仍为财政支出的主要部分。1958年起,基本建设项目增多。1958-1962年,经济建设支出671.3万元(含预算外支出,下同),占财政支出的32.8%,行政管理费占17.4%,文教卫生事业费占29.6%。1966年后,基建拨款、支援农业专款、企业投资、专项水利工程款有较大增长。1966-1976年,上述款项预算支出1934.4万元,占预算总支出的18%以上。其间,由于盲目建厂,乱上基建项目,1975年又出现特大洪灾,非正常支出大幅度上升。11年中财政支出超过收入5300.4万元。

1980年财政体制改革后,县财政支出包干基数为839.1万元。由于超收分成部分可自行安排支出,县级财力增加。1980-1985年,县基建项目增多,加之人员增加,工资和公用经费增长,支出额大增。6年财政支出11823.5万元,支大于收981.9万元,年均支出1970.6万元。