民国时期,西平城乡房屋多为土木结构的草房,砖瓦房、楼房甚少。县城和集镇有庙宇、祠堂等较大建筑,临街建有二层楼房,以适商旅之用。中华人民共和国成立后,县政府设建设科,逐步开展县城建设。1958年建造房屋1.7万多平方米,县城面貌明显改观。1980年后,县城建设发展较快。1985年底,县城(含规划区)建筑面积达84万平方米,楼房120余座。城区道路大多为渣油或水泥路面。昔日县城东关至火车站原为荒凉小道,今已建成宽阔的文化路,道路两旁楼房林立,把县城和火车站连成一片。农村建房1975年前发展较慢。“75.8”洪灾后,国家拨发建房款,人民群众亦积极开展生产自救,建造大批新房。随着城乡建设的发展,建筑队伍不断壮大。1980年之后,环境保护工作也逐渐引起重视。

第一章 县城建设

第一节 城垣 县署

城垣 县城位于洪河东南岸,河流绕城半周。城南狭北宽,状如幞头,城外西南角(现水塔处)叫幞头湾。城垣创建年代不详,明景泰四年(1453),知县陈琏增筑城墙。正德十四年(1519),知县江珙以砖瓷城,并建四门楼:南为迎薰门,北为拱极门,东为平通门,西为成禾门。城垣周长5里60步(2600米),高2丈2尺,城垛1350个;城壕深、宽各1丈5尺。崇祯十五年(1642)二月,李自成义军攻克县城,城垣残毁。清雍正二年(1724)、乾隆二十九年(1764)、三十六年(1771)、道光七年(1827),在任知县均有修葺。咸丰九年(1859),城垣已坍塌40余处,人畜往来无阻。知县高庆颐为防捻军,督令全县21保抽签分段,大事修筑,并浚城壕深1丈5尺,宽2丈。咸丰十年高去职,姚诗雅继任,仍督修不怠,并重修四门楼。施工中因砖料不敷,姚命拆东岳庙和簪花堂砖石筑城。咸丰十一年春竣工。城周长942丈9尺(3143米)。同治元年(1862),知县宫国勋在城垣四角增筑炮楼。同治七年,知县金福楙在城上增筑守望室百余间。光绪和宣统年间,又多次修葺。民国7年(1918),县知事洪寿昌筑城垛927个,并修砌内隍429丈7尺,且加宽1丈或二三尺不等。民国13年,城垣缺口罅隙又加修补。民国27年春,国民党县政府征调民工拆毁城垣。民国30年前后,又重建四门楼,比前略小。解放初期,城门楼尚存。本世纪50年代,城垣夷平。之后,城垣旧址逐步建为居民住宅和公路。

县署 旧县署俗称“县衙”,在县城西大街路北。明洪武三年(1370)典史万安建,正统年间知县陈琏重修。正德七年(1512)毁于兵,后任知县相继修复。崇祯十年(1637),县署复为兵所毁,直至清康熙三十年(1691)尚未修复,在任县官一直寄居民宅。乾隆三十年(1765)后,在原址重建县署,正中为大堂,大堂左右有东,西二库,为储藏财货之地。大堂后为二堂,房屋3间,左为东花厅,是县官接待宾客处;右为西花厅,为幕僚住所.二堂后为县官私宅,匾额上书“退思”二字。县官仆从分居二堂前东西两侧房内。大堂前两排房屋相对,东设吏、户、礼房、西设兵、刑、工及承发各房。民国成立后,改吏房为内务股,户房为田赋股,礼房为教育股,兵房为统计股,刑房为刑事股,工房为实业股。大堂前正中立戒石亭,额书“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”。亭南旧为仪门,民国废。再往南即为县署大门。门外东为管收所,西为看守所。1948年11月,中共西平县委和民主县政府迁入县城,旧县署即成为县人民民主政权的权力中心。后历经改造,1985年,在原县署大堂处建起五层县委办公楼。

第二节 房屋建设

公共建筑 民国年间,县城公共建筑甚少。民国31年(1942),国民党新编第十五军在东关建造中山纪念堂(大礼堂),工匠及建筑材料系从西平及邻近10余县征派,32年底落成。东西长47米,南北宽20米,高13米。解放后内设排椅坐位,成为戏剧演出场所,1959年拆除。

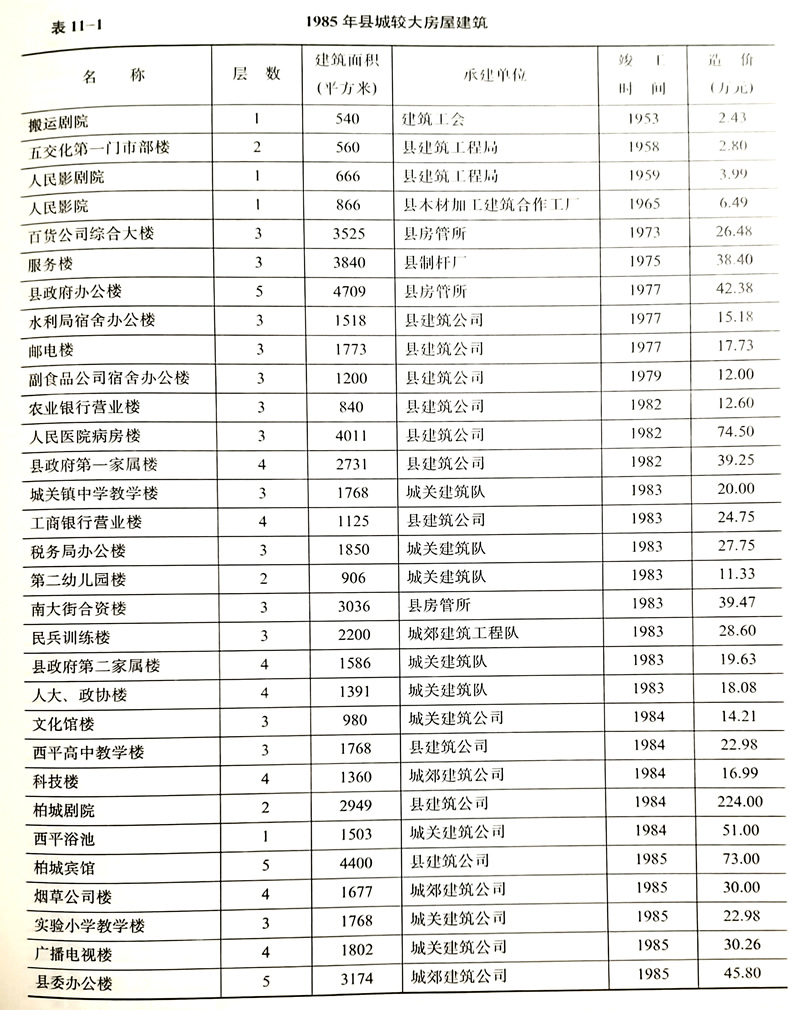

1953年建造搬运站礼堂(剧院),为中华人民共和国成立后西平第一座大型砖木结构建筑。1958年,在十字街建二层营业楼2座,1959年在南街建人民剧院。1973年,在十字街西北角建成第一座三层楼-百货公司综合大楼。之后,二、三层楼房逐年增多。1977年县政府办公楼建成,为全县第一座五层大楼。1980年后,公共建筑迅速增多。1981-1985年,兴建楼房60余座。较大建筑有:工商银行营业楼、广播电视楼、科技楼、县委办公楼、柏城剧院、柏城宾馆、计划生育技术指导站楼等。柏城剧院建于1982年12月,由省建筑设计院设计,钢筋混凝土框架结构,内设空调和电动起落幕设备,前大厅大理石镶贴柱面,水磨石地板,为县城最大的公共建筑。1985年底,公共建筑面积206283平方米,其中办公用房51744平方米,商业、服务业用房101875平方米,文化、体育、娱乐用房14138平方米,教育、医疗、科研用房30732平方米,其他用房7794平方米。

生产建筑 中华人民共和国成立后,在县城西南和东南隅逐步形成两个工业区。1985年县城工业企业近40家,占地60.66万平方米,生产房13万平方米。大仓库集中于铁路西侧,成线型分布。1985年有较大仓库15座,占地56.1万平方米,建筑面积5万多平方米。上蔡中转站仓库和西平火车站粮库规模较大。年底,县城生产建筑面积计19.753万平方米。

住房 1950年县城住房面积约10万平方米。随着县城人口迅速增加,住房日趋紧张。1980年后,住房建设进展较快。1981年,在西关京深路东侧建造第一幢单元式四层住宅楼-县政府第一家属楼。1985年9月,在县城西郊规划住宅区,采取自筹自建、集资统建等办法,筹集资金400多万元,建二层住宅楼4万平方米。1981-1985年,城市居民建房79758平方米,房管部门建住房9484平方米。1985年底,县城住房面积443217平方米,人均住房9.6平方米,其中成套住宅13952平方米。

第三节 道路

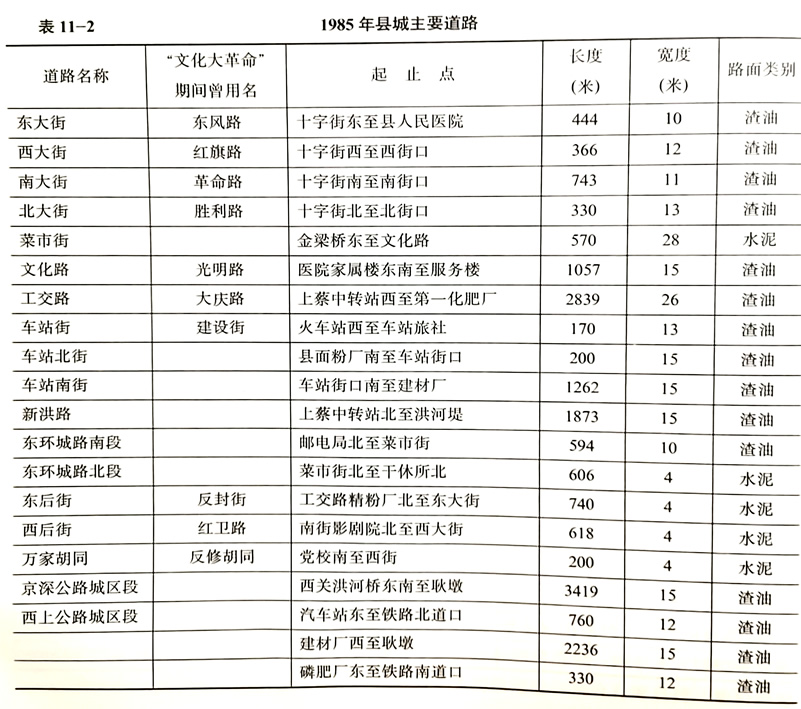

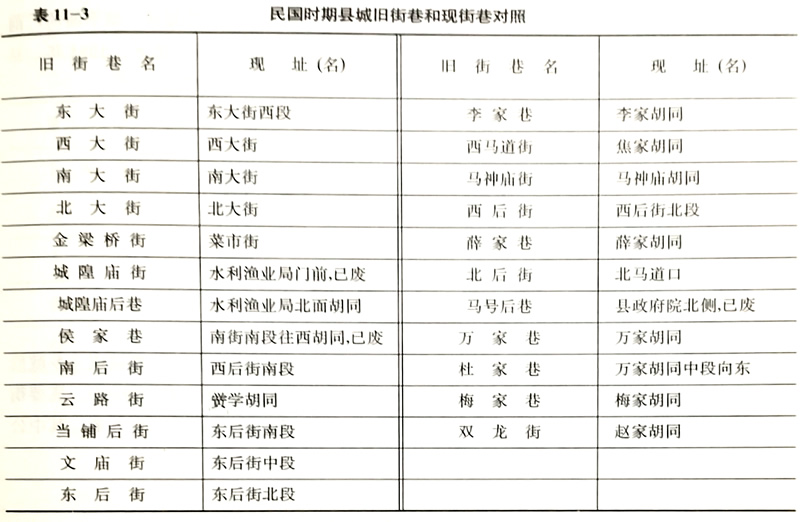

民国初年,县城有4条大街、20条小巷。大街宽仅6米,小巷更为狭窄。街道均为土质路面,晴天满街土,雨天满街泥。民国8年(1919)5月,陆陈行(粮行)捐款修筑县城南门至火车站道路。路心铺垫石块,宽3.7米,两旁土路面各宽2.3米,系县城首条晴雨马路。民国31年建中山堂时,路心石块被掘作基石。

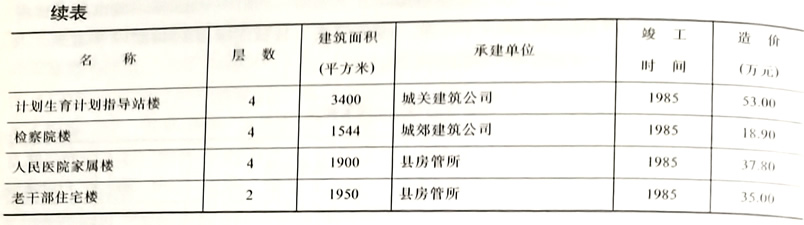

1956年,将南关至火车站马路铺筑为砖渣路面。1962年冬至翌年春,全面整修城区道路。1964年,将东、西、南、北4道街扩宽至8米,铺为碎石砖渣石灰路面。1973年后,城区主要道路相继铺筑渣油。1982年2月,县拨款14万元,整修城区道路6051米,7月竣工。1983年冬,县拨款13.5万元,将西后街、东后街、东环城路北段铺筑为水泥路面。1984年4月,将工交路扩宽至26米,重新铺筑渣油。1985年12月,县拨款11.7万元,将菜市街扩宽至28米,铺筑为水泥路面。

1985年,城区主要道路20条(含城区过境公路),全为渣油和水泥路面,总长18500多米,占地面积约22万平方米;安装路灯300余盏,主要街道为钠灯,其余为白炽灯。

第四节 供水 排水

供水 1968年前,县城居民吃水全靠几眼水井,西关水井是县城有名的甜水井。1968年5月,筹建县自来水厂,同年10月完成钻井、建塔和埋设管道工程。井深135米,塔高21米,容水量116吨,供水主管道2000米。全城设5处供水点,供居民用水;县城大多数单位用上自来水。1982年秋,供水点取消。1972、1981和1985年,先后在文化路和西关建供水井3眼,自来水用户逐年增多。1985年底,输水主管道13555米,全年供水80万吨,完成产值34万元。自来水用户1500户,其中居民1280户。县城企事业单位自建水塔10座,有水泵19台,工业及生活用水基本满足。

排水 县城街道原无排水沟,污水、雨水均顺街道流入坑塘或护城河。1981年7月、首先在火车站南北两街修建排水沟。之后,东街、北街、西街、南街、菜市街、文化路、工交路等主要街道和部分小巷亦陆续修建。1985年,城区排水沟总长13万多米,大部分排水沟上有钢筋混凝土盖板。

第五节 绿 化

中华人民共和国成立初期,开展县城绿化,在城河、城垣边种植行道树。1979年后,随着社会主义精神文明建设的开展,县城机关团体、工厂企业、医院、学校和居民家庭纷纷置盆景,建花坛,植树绿化蔚然成风。1982年3月,县投资3600元,在主要街道两旁种植法国梧桐树(悬铃木),但成活甚少。1984年秋,县城干部、工人义务劳动,填平面粉厂前的三角坑,填平面积1.1万平方米,土方4万立方米,修建花坛4200平方米。1985年,县城园林绿化面积9.7万平方米,公共绿地5000平方米,绿化复盖率27%。