民国前期,西平工业主要为个体手工业和私营作坊。手工业遍布城乡集镇,有20多种行业。民国18年(1929)之后,陆续有数十家私营工厂开设。解放前夕,大多数工厂倒闭或瘫痪。

中华人民共和国成立后,政府大力扶助手工业及私营工业,并开始建立国营工业。1956年基本完成私营工商业的社会主义改造,个体手工业者组织起来,成立手工业生产合作社(厂)。全县工业总产值182万元,比1950年增长80%。其中国营工业68万元,集体工业113万元,个体工业1万元。1958年掀起大办工业热潮,建立大批社队工厂和国营工厂。在“大办钢铁”运动中,全县建土式炉3000多座,动用劳力4万余人,造成人力物力的极大浪费。1961年全县工业体制调整,大批工厂下马。“文化大革命”期间,工业生产虽受到影响,但在中央发展“五小”企业的指示下新建一批工厂,为全县工业发展奠定了基础。

1978年之后,乡镇工业迅速发展,国营工厂陆续推行各种生产责任制,工业总产值逐年提高,一批优秀产品进入国际市场。1985年,全县国营工厂20家,集体工厂85家①,职工总数5581人,工业总产值8412万元,比1980年增长1.5倍。其中轻工业产值5747万元,重工业产值2665万元;国营工业产值6458万元,集体工业产值1954万元。

第一章 工业体制

第一节 国营工业

1951年建立劳改面粉厂,为县内第一家国营工厂。1953年有国营工厂3个,正式职工28人,工业总产值30万元。1958年成立县工业局,8个手工业生产合作社(厂)转为国营工厂。年底,有国营工厂19个,职工,2420人,工业总产值296万元。主要工业产品有砖瓦、酒、卷烟、铁木制农具等。

1961年撤销县工业局,6个国营工厂退转手工业生产合作社,同时精简下放职工1000多人。年底,保留国营工厂9家,职工425人。工业生产逐步走上正规。1966年工业总产值494万元。

“文化大革命”初期,工业生产受到一定挫折。1969年之后,陆续建立农机修造厂、砖瓦厂、水泥厂、变铁厂、化肥厂等。1971年12月,恢复县工业局。

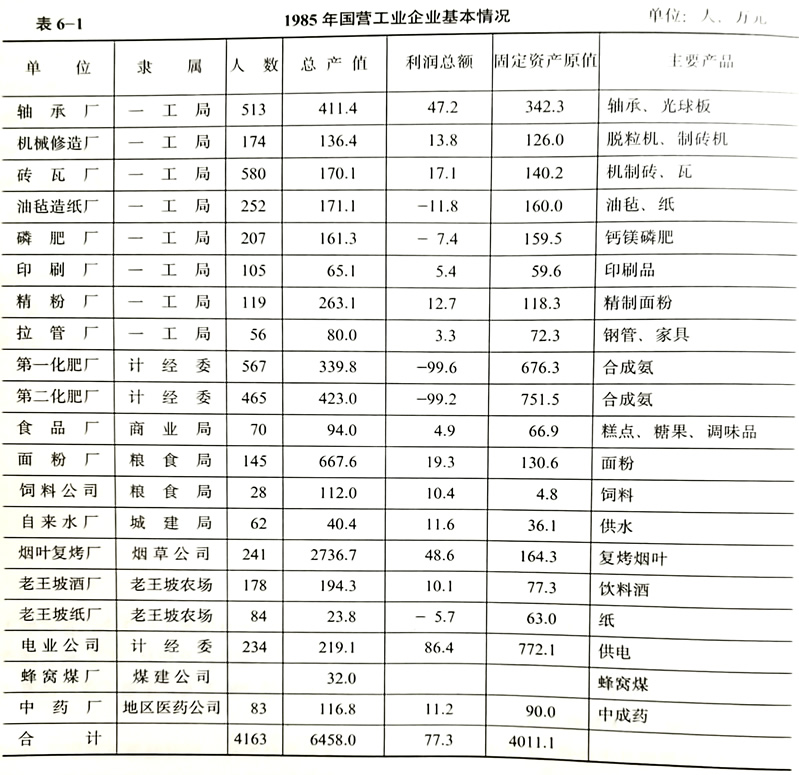

1978年以后,对产、供、销不协调及连年亏损的工厂分别关、停、并、转,并相继建立第二化肥厂、机械修造厂、铁木制家具厂、磷肥厂等。各厂对企业机构、劳动管理、工资制度、经营方式等进行改革,实行不同形式的经济责任制。1981年,县工业局改称第一工业局,辖县属国营工厂。1985年,国营工业企业单位有20个,职工4163人,工业总产值6458万元,全员劳动生产率1.5万多元,固定资产原值4011万元,利润总额77.3万元。主要工业产品有:轴承、碳酸氢铵、制砖机、饮料酒、面粉、机制砖瓦、油毡等。

① 集体工厂数、工业总产值均包括部分乡镇工业数字。

第二节 二轻工业

1961年工业整顿时,转为国营工厂的原手工业生产合作社,大部分退转为集体所有制。益民铁业生产合作社、皮革制鞋生产合作社、利民缝纫生产合作社、新华工艺生产合作社、砖瓦合作工厂等,成为县办集体工业,属手工业管理局领导。1966年后,上述手工业生产合作社陆续转为农具厂、皮革制鞋厂、回纺厂、塑料厂、制杆厂和瓷厂。1974年成立县第二工业局,1981年易名第二轻工业局,1983年农具厂改为五金厂。1984年11月,瓷厂关闭,在瓷厂基础上建立玻璃厂和建筑材料厂,原瓷厂石灰车间改为石灰厂。

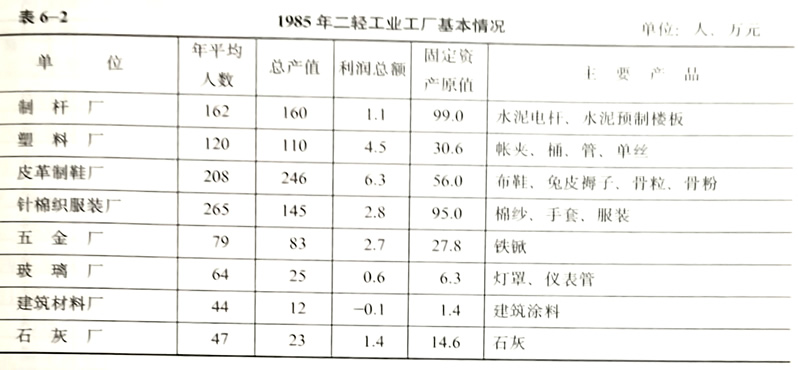

县二轻工业工厂较小,但转产方便,能根据市场需要,随时生产紧缺产品,不少工厂先后生产品种达十几种至数十种,并出现一批优秀产品:皮革制鞋厂的免皮褥子、裘皮服装、骨粒、骨粉等远销国外;塑料厂的帐夹、五金厂的铁锨、制杆厂的水泥电杆等国内,销路甚好。1985年二轻工业有8个工厂,989人,工业总产值804元,固定资产330.7万元,实现利润19.3万元。

第三节 乡镇工业

民国时期,个体手工业遍布全县城镇乡村,行业有26种之多。著名的有五沟营、盆尧、权寨、高桥的铁业,姚阁的陶器,城关的缝纫、印刷,王阁、叶寨、大赵的烟花爆竹,张老庄、黄庄的条编,顾庙的乐器,寇店的木锉,黄郜庄的捞纸,孙湾的风箱等。1950年手工业生产者有1400多人,集中于县城和较大集镇的有700多人,流动生产的有680多人。手工业者资金微薄,大部分为独自劳动或家庭经营,作坊则雇用少数学徒。手工业主要产品有小件农具和一些生活用品。中华人民共和国成立初期,个体手工业仍占重要地位,对西平人民的生产、生活起到很大作用。1952年,私营和个体手工业有542家,总产值164万元。经过社会主义改造,私营和个体手工业或公私合营,或组成手工业生产合作社。1958年大办工业时,农村的手工业生产合作社和生产组即成为社队工业。当时社队工厂达130多家,有农具厂、化肥厂、炼铁厂、砖瓦厂等。由于缺乏经验和技术,管理不善,经济效益低,1961年后纷纷下马。1965年,各社队陆续办起农机修配站、榨油厂、棉花加工厂等。个体手工业则被视为“资本主义尾巴”,受到种种限制。1975年洪灾过后,在国家的扶持下,先后建起砖瓦厂65个、面粉加工厂46个、机械厂10个,为社队工业的发展奠定了基础。

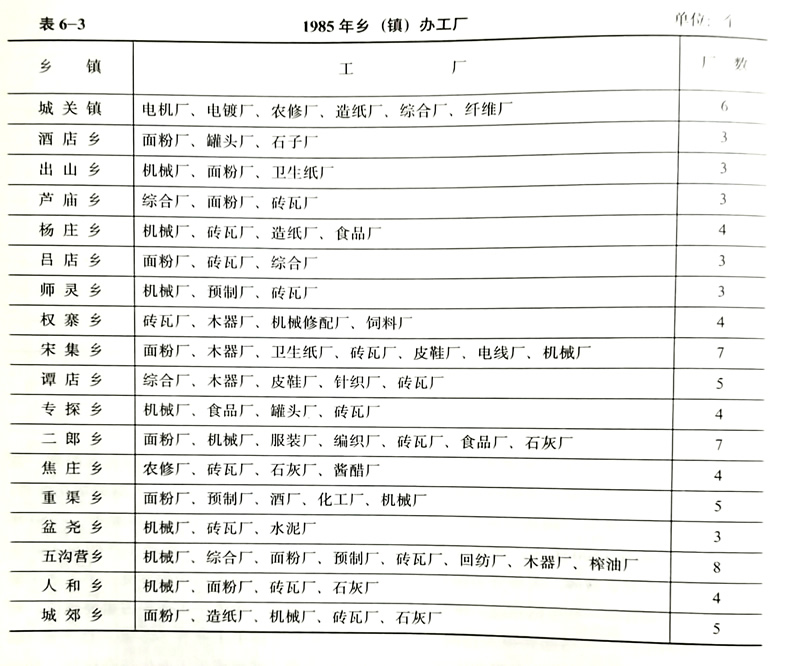

1976年后,在“办好农村工业,支援农业生产”的方针指导下,社队工业长足发展。1979年4月,成立县社队企业管理局,1984年7月改称乡镇企业管理局。随着政策的放宽,村民联营的合作工业(简称联营工业)、其他形式的合作工业(简称合作工业)和个体工业大量涌现,成为乡镇工业的一部分。1985年乡镇工业单位有1615个,其中乡(镇)办81个、村办207个、联营172个、合作7个、个体1148个;从业人数1.2万多人;工业总产值3338.7万元,其中乡(镇)办967.8万元、村办1031万元、联营359万元、合作45.9万元、个体935万元;总利润404.7万元,上缴税金106.4万元。主要工业门类有:建材、机械修造、食品、纺织等;个体手工业有:铁业、陶器、编织、木器制造、服装加工等。