第二章 工业门类

第一节 电 力

电力生产 1950年在县城东关筹建电厂,未及发电,设备即调往南阳。1952年文化馆购置1.5千瓦发电机1台,用于广播和机关照明。1958年后,一些工厂陆续购进小型发电机,用于生产和照明。1965年网电使用后,电机发电停止。1969年采取民办公助的办法,在农村发展小型发电机组。1980年全县有小型发电机组215台,10750千瓦。随着网电的发展,加之小型发电机发电成本较高,而渐被淘汰。

为补充网电电力不足,1974年3月和1977年8月省电力部门分别将水电部列电局第三十六列车发电站和第三列车发电站调进西平,在县城东郊建站。第三十六列车发电站1974年6月发电,有发电机组1台,2500千瓦,年发电量1696万度。所发电力主要供县第一化肥厂使用,农忙时兼顾农村社队用电。第三列车发电站1978年元月发电,有发电机组1台,2500千瓦,年发电量441万度,主要供城市工业生产和生活照明用电。因网电的发展及列车发电站耗煤量大、成本高,两站分别于1981年元月和1982年元月相继停运。1974-1981年,两站共发电1.2355亿度,亏损551.82万元。

1972年3月,县水利局在谭山水库建水电站1座。之后,洪河、淤泥河、任三楼灌渠和其他水库也陆续建起小水电站。1972-1982年,先后建小水电站10处,装机12台,容量428千瓦;架设3-10千伏高压线路4公里,低压线路10.5公里;设计年发电量75.8万度,由于水量不足,最高年发电量仅21万度;供电范围涉及5个公社的15个大队,扩大和改善灌溉面积4万亩。1975年8月和1982年汛期,瓦岗寨、宋营、任三楼水电站先后被水冲毁。1985年尚有小水电站7座。由于水力不足,加之网电的使用,仅有3个水电站发电,其中谭山水电站发电1.8万度,同心寨水电站发电5000度,丁桥水电站发电2500度。

电力供应 1965年4月,在人和车站西筹建升压变电站。架设漯河至人和6.3千伏线路2公里,人和至县城10千伏线路15公里,安装750千伏安变压器1台。同年11月11日正式供电,1970年4月停运。总供电量456万度。

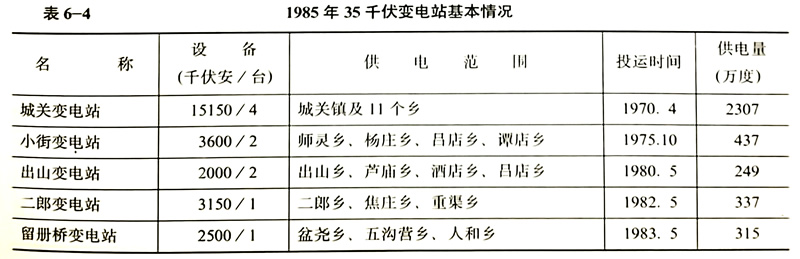

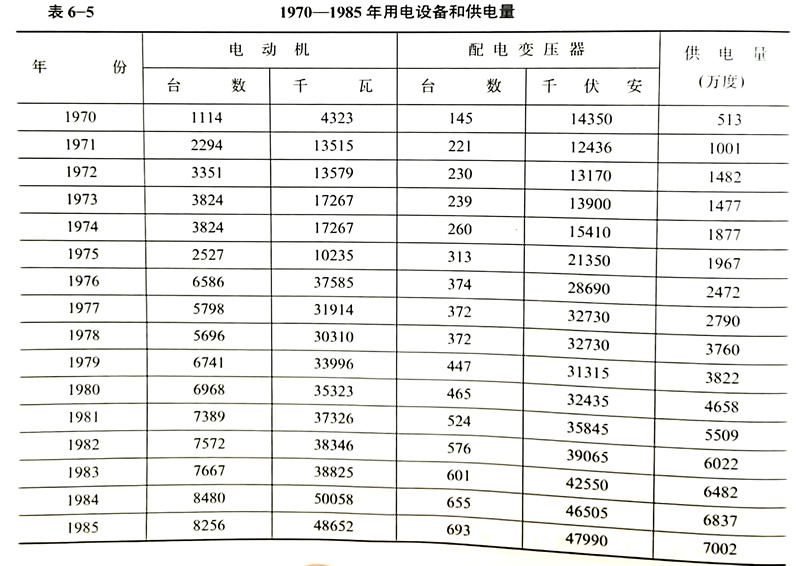

1969年7月,筹建城关变电站,架设漯河至县城35千伏线路24.8公里,1970年4月27日竣工投运。1974年9月,架设舞阳石门变电站至小街35千伏线路27.8公里。翌年10月,小街变电站竣工投运,西平遂有两处电力来源。1975年8月,特大洪水将14个公社950公里线路冲垮、吞噬。洪水过后,仅21天即修复通电。1979年冬,对农村461公里10千伏线路进行改造,历时23个月,将原两线一地制全部改为三线制。为保证重点工业户用电,1980年元月,将县城4.5公里10千伏线路由原单回线路改为双回线路,原LJ-35导线改为LGJ-70导线,12米杆改为15米杆。是年5月,从翟老庄“T”接石(门)小(街)线至出山35千伏线路3.8公里。1981年5月,架设小街至县城35千伏联络线,使城关变电站成为双电源供电。1985年全县有城关、小街、出山、二郎、留册桥5座35千伏变电站。安装主变压器10台,总容量2.64万千伏安;电容补偿233台,4146千乏;高、低压线路2255.7公里,其中35千伏线路7条112.47公里,10千伏线路723.34公里,400伏线路1419.89公里。第二化肥厂有直配变电所1座,安装主变压器3台,容量3800千伏安。宋集35千伏变电站年底已完成土建工程。

电力应用 电力应用分工业用电、农业用电和生活用电。

工业用电:1958年,县机械厂和大兴烟厂用电机发电,始用于工业生产。1965年接通网电后,工业用电逐年扩大。1985年全县国营和集体工业已全部使用电力,安装工业用配电变压器178台,9990千伏安;电动机2069台,11703千瓦;年用电量4131万度。其中大宗工业用电3812万度,普通工业用电227万度,乡村工业用电92万度。全县320千伏安以上的用户有:第一化肥厂、第二化肥厂、油毡造纸厂、磷肥厂、轴承厂和面粉厂。

农业用电:1965年人和升压变电站供电后,在城郊公社安装配电变压器4台,电力始用于农业生产。1970年城关变电站投运后,11个公社的88个生产大队接通电路.1974年后,随着小街等4个农村变电站的投运,农业用电范围日益扩大。1985年电力供应已遍及18个乡(镇)、288个行政村、2437个村民小组;农用电动机6187台,36949千瓦;农村电配机井2045眼。全县农、副业用电1339万度。

生活用电:1953年小型发电机发电,首先用于机关照明。1965年之后,城镇居民家庭逐步使用电力照明。1980年后,使用家用电器者日多。1985年全县生活用电452.6万度。农村有5.7万户安装电灯,占全县农户总数的41%。由于电力不足,农村用电尚不正常。

第二节 机 械

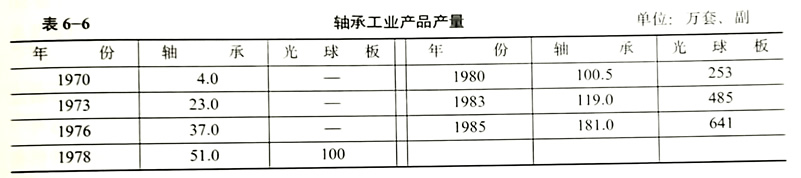

轴承 1969年11月县机械厂转为轴承厂,专业生产轴承。初期由于设备简陋,技术条件差,年仅生产204轴承4万套。之后,陆续添置先进设备,轴承品种型号增多。1976年生产轴承37万套。1977年试制成功“乘风牌”合金光球板,质量达国内先进水平。是年12月12至24日,国家第一机械工业部在西平召开“推广轴承光球工艺和轴承仪器调剂衔接会”。1978年,一机部组织4个厂家在上海钢球厂作光球板统一测试,“乘风牌”光球板综合性能名列榜首,1984年9月被评为河南省工业优质产品。

1980年10月,轴承厂成立以王盘林为组长的质量攻关小组,试制204出口轴承。经过两个阶段的工作,204轴承振动值由55分贝降至47.7分贝,低于国家规定指标(50分贝)。1981年出口“古塔牌”204轴承34万套,远销泰国、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、意大利等国和香港地区。1983年11月,获省优质产品证书。是年,意大利菲亚特公司给中国机械工业部发来204轴承信用证。1984年5月10日,澳大利亚维格达公司经理维克斯和格里亲临轴承厂洽谈业务,订购204轴承5万套。是年10月,“古塔牌”204轴承获国家机械工业部优质产品证书。

1984年7月,投资88万元增置先进设备19台,新建一台204轴承生产线。是年轴承型号达36种,出口轴承12个型号计126.78万套,销往21个国家和地区。“乘风牌”光球板畅销20个省、市、自治区。1985年生产轴承21种,181万套,其中204轴承109.53万套;出口轴承16.02万套,其中204轴承14万套。全年工业总产值411.4万元。拥有各种设备169台,其中轴承生产专用设备有:高温电炉5台、退磁机3台、超精机8台、磨床44台、电铆合1台。

机械修造 民国34年(1945)10月,金降铁工厂在权寨开业,招收工人35名。主要设备有:龙门创1部、车床2部、钻床1部、手搬刨1部、铣车1部,无动力设备。生产弹花机、轧花机、卷烟机、切烟机、面条机、压糖机、水车等。吕店乡毛庄利大铁工厂开设于民国35年,工人23名、车床2部、烘炉1盘,以修配为主。1949年政府没收了金隆铁工厂。1950年人员、设备迁信阳。

西平解放时,全县从事铁业生产的有200多户,500余人。1950年城关3家铁业铺在西街成立铁业生产组,翌年扩大为益民铁业生产合作社。设备有烘炉、铁砧、铁锤、风箱等,生产和修配小件农具。1956年10月,转为铁木竹合作工厂,职工170名,固定资产5.5万元。主要设备有皮带车床1台、八匹柴油机1部、小型铸炉1座,年产值4.6万元。不久改为益民铁业合作工厂。

1958年益民铁业合作工厂和出山星火铁业合作工厂分别转为国营第一、二机械厂。1961年第二机械厂退转为出山铁业生产合作社。第一机械厂保留80人,其他人员退转为益民铁业生产合作社。1969年,机械厂转为轴承厂。

1970年县农机修造厂和机械厂(始名变铁厂)相继成立。两厂均拥有各种机床及锻压设备,生产脱粒机、手扶拖拉机、制砖机、农用水泵和汽车配件,兼修配农机具。1980年两厂因亏损先后关停。翌年11月,两厂留厂人员及设备合并,在县城西南郊成立机械修造厂。1984年机械修造厂生产脱粒机650台、制砖机524台,所产DT-48型脱粒机销往河北、山东、山西、安徽、陕西等省的98个县。1985年生产制砖机928台,拥有生产设备80台,其中金属切削及锻压设备52台,铸铁设备4台,起重、运输设备8台(辆),电器及其他设备16台。

城关益民铁业生产合作社于1962年转为铁业合作工厂,1966年转为农具厂,修理和制造农机具。1970年轧钢车间实现流水作业生产。1981年底,农具厂因亏损关闭。1983年7月,改建为五金厂,设轧钢、金属加工、铸造3个车间和1个修配门市部。产品有制砖机和各种钢锨。1985年生产制砖机540台,各种钢锨42.5万张。所产三号方中锨获驻马店地区优质产品证书。有生产设备41台,其中机械加工设备14台,制锨设备12台,其他设备15台。

乡(镇)、村办机械修造工厂有25个,其中乡(镇)办18个、村办7个,从业人员546人。主要产品有粉碎机、制砖机、面粉机、喷灌机、铁制农具和各种农机配件。城关农修厂生产的25型制砖机,1985年获驻马店地区优秀产品证书。

第三节 化 工

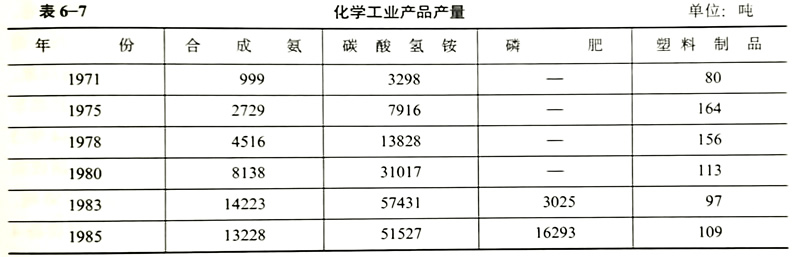

氮肥 1958年县建化肥厂1座,有职工78名。全县社队建小化肥厂近百个,生产土化肥、细菌肥。由于质量低劣,1962年全部停产。1969年底,在县城西南郊筹建第一化肥厂。1971年5月建成投产,投资279万元,设计年产合成氨3000吨。投产初期由于设备质量差,缺乏企业管理经验,经济效益较低,1971-1978年累计亏损260.5万元。1974年耗资280万元,在师灵建氨水厂1座。由于设计不合理,加之产品质量差,消耗大,累计亏损170万元,于1978年8月关闭。1976年9月,在县城东南郊兴建县第二化肥厂,1978年月因资金匮乏停建。之后,省投资100万元,地区投资70万元,县投资80万元,于1979年9月22日复建。1980年10月1日竣工投产,全部投资690万元,设计年产合成氨5000吨,1980年之后,两化肥厂实行科学的管理制度,加强职工业务技术培训,推行生产责任制,对生产设备挖潜改造,化肥产量逐年增加。第一化肥厂经过技术改造、添置设备,年生产能力达8000吨(合成氨),1984年生产碳酸氢铵33748吨,工业总产值506万元,产品合格率达100%,吨成本由1972年的242.2元,降低到169.8元。第二化肥厂1984年生产碳酸氢铵32035吨,比1982年增长34%,总产值480.5万元,实现利润41.9万元,为全省盈利最高的小型化肥厂之一,产品除在本县、本省销售外,还远销安徽、湖北、山西等省。两厂主要设备有:高压机16台、锅炉7台、造气炉6座、变换炉2座、碳化塔4座、铜洗塔2座、合成塔2座。1985年,两厂共生产碳酸氢铵51527吨。由于原材料涨价,外地输入化肥冲击,产品大量积压,全年亏损198.8万元。

磷肥 1983年4月,县投资90万元,在原水泥厂基础上兴建磷肥厂。8月1日建成投产,设计年产磷肥1.5万吨。当年生产磷肥3025吨。1984年7月,将原8立方米高炉改建为18立方米高炉,年生产能力提高到3万吨。1984年生产磷肥1.45万吨,总产值150.2万元。主要生产设备有:18立方米高炉1座、热风炉1座、球磨机1台、破石机1台、汽车1辆,其他设备18台。1985年生产磷肥1.63万吨,总产值161.3万元。由于产品积压,资金缺乏,亏损7.4万元。

塑料 1963年4月,城关手工业新华工艺生产合作社(简称新华工艺社)试制塑料图章坯成功,继而生产塑料雨衣、提兜、钮扣等产品。1965年购置高频电子热合机1台,招收工人20名,成立塑料车间。1966年自制热合机1台,购进2台,始生产塑料书皮。1969年3月19日,新华工艺社转为塑料厂。是年,购进裁纸机1台、感光机2台、烫金机2台,工人增至74人。1970年,厂迁工交路。塑料厂先后生产有化肥袋、水桶、软管、硬管、帐夹、网线、单丝、吹塑薄膜包装袋等塑料制品。塑料帐夹年产50万副,销往10余省。1985年塑料厂有87名职工从事制塑生产,分热合、中空制品、挤塑、拉丝、合线、修配6个车间。拥有生产设备27台(套),其中高频电子热合机10台、挤塑机7台、单丝挤出机组1套。年产塑料制品109吨,总产值110万元。

第四节 建 材

砖瓦 砖瓦生产遍及全县,原为手工制坯,土窑烧制,生产青砖、小瓦。燃料为柴草,近代方为煤炭所代替。1955年股渡口、魏场、文寺、谢庄4处专业窑场分别成立窑业生产合作社,三里湾窑场转为手工业联社砖瓦厂。1957年4个窑业社并于联社砖瓦厂,有土窑6座,106人,年产青砖200万块。1958年联社砖瓦厂转为国营。1961年退转为砖瓦合作工厂。1963年11月,购进制砖机、制瓦机各1台,日产砖坯2万块、瓦坯6000余片。1970年12月转为瓷厂。1969年10月,在金刚寺北新建国营砖瓦厂,县投资15万元,建24门轮窑1座,厂房2900平方米,翌年8月正式投产。1979年24门轮窑改建为32门。1980年生产机制砖1032万块、机制瓦466.1万片。1983年12月,增置450型制砖机1台,建成砖坯生产线。1984年12月,新建一座36门轮窑,翌年5月竣工。1985年生产机制砖2031万块,机制瓦654万片,工业总产值170.1万元。主要生产设备有制砖机2台、干挤瓦机1台、模压瓦机2台、推土机3部。

1975年洪灾过后,为群众建房需要,社队建14门以上轮窑100余座,购置制砖机130台、制瓦机30台。1979年生产机制砖10462万块、机制瓦710万片。1985年乡、村办砖瓦厂101个,其中乡办14个,村办87个;从业人员4506人,生产机制砖17457万块、机制瓦53万片,总产值910.7万元,实现利润134.5万元,上缴税金26.7万元。

油毡 1970年9月,县投资5000元,在木器厂建油毡车间,当年生产油毡3800卷。1971年11月,投资45万元,在县城东南郊建汕毡造纸厂,设计年产油毡原纸1500吨、油毡15万卷。1973年11月投产。1975年洪水过后,油毡需求量骤增,出现粗制滥造现象。1976年生产油毡8万多卷,由于产品质量差,造成大量积压,流动资金全部被占,原纸车间被迫停产。1980年后,生产始有起色。1983年12月,恢复油毡原纸生产。1984年3月,县投资20万元,扩建一条黄板纸生产线,1985年8月建成投产。10月,试制成功PVC防水油膏。全年生产油毡原纸1380吨、沥青油毡10.48万卷、高强度黄板纸750吨、防水油膏3吨,工业总产值171.1万元。生产设备36台(部),其中油毡生产专用设备4台、造纸专用设备23台、维修设备6台、其他设备3台(部)。

水泥 1969年10月,在县城东南郊兴建水泥厂。1970年10月投产,职工40人,日产水泥5吨。1979年职工发展到186人,年产水泥1.5万吨,固定资产81.3万元,各种设备21台。由于管理混乱,产品质量差,累计亏损53.96万元,1980年8月5日关闭。

1976年4月,盆尧公社建成一座年产400吨的小型水泥厂。1979年生产水泥260吨。1983年6月停产,1984年6月恢复生产,实行承包。1985年有13人,生产水泥100吨,年产值2.3万元。

水泥电杆 1966年元月,木材加工建筑合作工厂用木制模具试制水泥电杆成功,是年厂名改为制杆厂。之后,自制离心机2台及各种型号钢模具,安装制杆流水作业线,电杆型号增至13种。除供应本县外,还销往泌阳、汝南等县和南阳、周口地区。1973年后,始生产空心楼板、挑梁、井管、砖、瓦等水泥制品。1985年生产水泥电杆9391根、楼板2.9万块、水泥砖2.6万块,工业总产值160.1万元。

1980年之后,一些社队陆续开办水泥预制厂,生产水泥楼板、梁、檩条、花窗、挑梁、瓦和水磨石桌面等。1985年有水泥预制厂10个,其中乡办3个,村办7个,从业人员120人,总产值48.7万元。

石灰 1957年3月,联社砖瓦厂建土石灰窑1座,年产石灰1300吨。1964年改建为11米炉式立体窑,设斜坡式上料机1部,年产石灰2400吨。1972年在西平车站南新建18米炉式双筒立体窑,设升降式上料机1部,年产石灰5200吨。1984年成立石灰厂。1985年生产石灰1.1万吨,总产值23万元。

1976年后,社队先后建石灰厂10个(其中社办6个、队办4个),后有6个石灰厂相继停产。1985年,有二郎、人和、城郊、焦庄等4个乡办石灰厂正常生产,年产石灰1.78万吨。

石子 1984年,酒店乡利用当地丰富的花岗石资源,兴建一座石子厂。1985年2月投产,总投资3.6万元。主要设备有碎石机、电动机等,生产0.5-1厘米、1-2厘米、2-4厘米等型号石子。全年生产石子3348立方米,总产值4.35万元,上缴利润3300元。

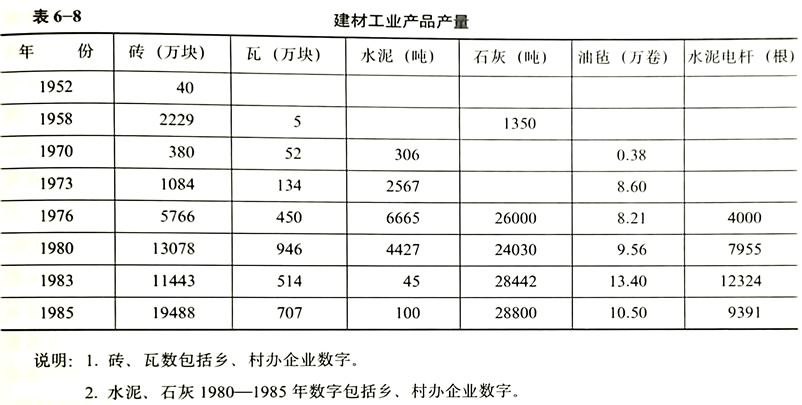

说明:1.砖、瓦数包括乡、村办企业数字。

2.水泥、石灰1980-1985年数字包括乡、村办企业数字。

第五节 食 品

面粉加工 本世纪50年代初期,主要粮食制粉工具仍用石磨、石碾,以人推、畜拉和手箩的方法制作面粉。1951年在县城北街建劳改面粉厂,设备有美式制粉机、手筛、柴油机等,班产面粉1200公斤。1956年7月,面粉厂由粮食局接管,有职工40余人。1966年10月,面粉厂迁车站北街。1970年后,陆续添置去石机、洗麦机各1部。1974年粮食输送改升运为风运,三层半楼改建为四层半楼,并添置输送带、自动磅、墩包机等。1981-1983年,面粉质量连续3年被评为驻马店地区第一名。1984年添置双边磨粉机,生产全部自动化。1985年生产面粉1.011万吨,标准面粉合格率达96%;主要生产设备有复式磨粉机2台、双边磨粉机1台、洗麦机1台、筛麦机2台、打麦机1台、输送机2台、手筛1台。

1983年10月,在卷烟厂原址建精粉厂。1984年3月投产,年产精制面粉363吨、标准面粉4584吨。10月,投资60万元,扩建等级面粉楼1座,1985年10月投产。全年生产精制面粉329吨、标准面粉7036吨。全厂生产设备91台,主要设备有磨粉机11台、精粉机1台、洗麦机2台、打麦机3台、去石机2台、筛麦机3台、输送机4台。

农村于1958年普遍进行石磨改良,有立式和平式两种。1964年,盆尧公社于营大队首先使用粉碎机加工粮食。之后,粉碎机、多遍机、对辊磨及35型、200型、800型磨粉机陆续在农村使用。1970年,五沟营公社、盆尧公社于营大队、师灵公社朱庄大队先后建起面粉加工楼。1985年乡镇企业有日产50吨以上面粉楼50座,年产面粉4.9万多吨。

植物油加工 农村原均用压榨、撞榨等土榨汕法生产植物油。1958年县粮食局在出山建榨油厂,城关综合厂设榨油车间,始用机械榨油。1966年10月,县面粉厂接管综合厂榨油车间,有95型榨油机5部,年产油脂800吨。1975年安装200型榨油机2台,年产油脂2300吨。是年建25吨钢板油罐4个,1982年建50吨油罐2个。1985年由于油料不足,停产4个月,年产菜籽油1520吨,出油率31%,产品合格率达98%以上,被评为全地区第一名。主要生产设备有200型榨油机2台、五层蒸炒锅1台、精炼锅4台、滤油器1台、清理筛1台、对辊轧坯机1台、三辊轧坯机1台、剥壳机1台、多级筛1台。1985年6月1日,兴建植物油浸出车间,年底完成基建项目,添置设备23台(座)。

乡镇企业1985年有95型榨油机32台,年加工植物油247吨。五沟营乡榨油厂有95型榨油机3台,固定资产8.7万元,从业人员7人,年总产值1.6万元。小磨油坊遍布县境,1985年有216个,年产量16万公斤。小磨油为西平有名的土特产,每年有大批油品销往外地,为馈赠亲友佳品。

副食品加工 民国9年(1920),县城先后有6家店铺生产糕点、糖果、酱油、醋等,均系家庭作坊,自产自销。民国27年有13家。1949年尚有11家。1956年“万美斋”等6家店铺合并转为公私合营食品加工厂。1958年4月,与县服务局糖果厂合并,成立国营食品加工厂,固定资产5000元,职工22人,年产值6万元。1965年后,陆续添置多头糖果机、冰棒机、饼干机、锅炉等,由手工操作转为半机械化生产。1970年10月,试制饴糖成功。1972年生产饴糖8.3万公斤。1973年元月在工交路兴建新厂,是年经过数十次试验,用液体面包菌生产面包成功。1975年建成饴糖生产楼,翌年生产饴糖56.7万公斤,产品除在省内销售外,还远销陕西、湖北、广西及东北等地。水果糖制作也由原明水熬糖改为蒸气真空浓缩熬糖,班产由原400公斤提高到2000公斤。1980年之后,食品加工厂添置红外线烘烤炉、烘烤箱、和面机、点心机、麻片机和汽水成套设备,产品花色品种增至60余种。1984年10月,所产包酥白皮点心获驻马店地区行署优良产品称号。1985年,花色品种增至70余种,全年生产糕点52.1万公斤、糖果9.5万公斤、饴糖3.9万公斤、酱油18.7万公斤、醋15.4万公斤,年产值941万元。拥有各种生产设备32台(部、套)。基本上实现机械化生产。

基层供销社副食品加工厂成立于1956年。1980年后,各厂陆续实行经济承包责任制,花色品种由原20余种发展到80多种。1985年供销社系统计有副食品加工厂16个,全年生产糖果、糕点57.4万公斤,酱油20万公斤,醋18.8万公斤,年产值85.8万元。

1984年以后,农村副食品加工业迅速发展。1985年有酒店,专探两个罐头厂和19个乡、村办副食品加工厂,全年生产糕点5万公斤、调味品7万公斤,转化粮食6万公斤。

第六节 酿 酒

民国时期,县内较大集镇均有酒馆开设。民国36年(1947)全县有酒家43户、窖36个,月产白酒2000多公斤。县城南街胥家白酒享有盛名。

1958年,在老王坡农场兴建场队合办的小型酿酒厂。老王坡盛产小麦、玉米、高粱,坡水清澈透明,甘甜爽口,水质优良(阳值6.8,硬度6.5),具有发展酿酒业得天独厚的条件。1963年老王坡酒厂所产大曲酒已在市场畅销。1969年酒厂扩建,翌年生产能力达300吨。1972年学习茅台酒制作工艺,试制成功“豫坡酒”。酒厂以高粱、小麦、玉米、薯干为原料,先后生产品种有瓶装“豫坡酒”、“柏亭春”,散装“大曲酒”、“白干酒”等。1981年之后,瓷瓶特曲“豫坡酒”先后获国家农垦部、农牧渔业部颁发的“优质产品证书”及河南省人民政府颁发的“优质食品证书”,行销10余省、市、自治区。“柏亭春”酒居全县瓶酒销售量之冠,1985年10月被评为地区优质产品。1985年初,酒厂兴建制曲房72间,7月投产,到年底产曲375-吨。4月,投资9600元,购置无塔供水增压器1座。10月兴建“豫坡酒”车间,建筑面积2000平方米,设计年产“豫坡酒”700吨,大曲酒200吨,年底基本完成基建工程。全年生产白酒921吨,其中“豫坡酒”21吨,“柏亭春”酒550吨,散装白酒350吨,年产值194.3万元。主要生产设备有:2吨锅炉1座,灌、装、洗瓶机各1套,2500大卡制冷机1台,电子微波储陈器1台,酒泵7台,酒容器9个。固定资产77.3万元。

1979年后,社队酒厂陆续建立。1985年,有乡、村办酒厂10个,联营3个,年产白酒58吨,产值18.56万元。较大的酒厂有出山乡龙凤山酒厂和重渠乡酒厂。

第七节 纺 织

民国时期,县内民众穿用棉布大多为家庭自纺自织的土布。民国18年(1929)6月,在县城建平民工厂,生产布匹、毛巾、围巾、套帽、线袜等,有基金800元,工人12名。民国24年,于修吾、龚瑞甫在县城北街建立民生工厂,有厂房10间、铁轮织布机4部、织袜机4部、木制毛巾机8部,无动力机械。工人30余名,大多为躲避抓壮丁的农民,报酬甚低。产品有布匹、线毯、毛巾、线袜等。民国33年日军侵占西平时工厂关闭。民国36年,全县有织布木机1200多台,年产土布5万多匹。

1966年,利民缝纫社投资4万元,购置弹花机2台、简易纺纱机1台、合纱机1台,设棉纺车间。产品有棉纱、民用线等。日产棉纱10公斤,以纱换棉。1968年建立回纺厂,添置简易纺纱机4台、手套机8台、合纱机1台。1970年后,又陆续添置梳棉机与粗纱机,并装配400锭细纱机1台,质量达16支纱标准,日产棉纱750公斤。1975年后,添置梳棉机8台、粗纱机2台、细纱机3台、纱锭1200支,工人增至300人。1978年生产棉纱304.38吨,总产值190万元,实现利润23.2万元。1979年之后,由于化纤产品进入农村市场,农民穿用棉布量减少,换纱量也随之下降。1980年6月,耗资10万元购置一套缫丝、织绸设备。12月回纺厂易名丝绸厂。由于原料短缺,整套设备搁置无用.1983年厂名改为针棉织服装厂。1985年5月,试制21支棉纱成功,改变了手套用纱从外地进货的局面,不但满足本厂需要,还有部分外销。全年生产棉纱162.36吨、手套86.9万双、民用线18.09吨;拥有棉纺、机织设备58台,其中成卷机1台、梳棉机7台、并条机4台、粗纱机2台、细纱机4台、落简机2台、织布机6台、手套机32台。

1976年,五沟营、权寨两公社和盆尧公社于营大队先后建立回纺厂。生产设备有梳棉机、并条机、粗纱机、细纱机、捻线机等,均系郑州、武汉等大纱厂淘汰的旧设备。1985年,权寨回纺厂停产;五沟营和于营回纺厂有人员83人,固定资产35.37万元,年产棉纱80吨,总产值6.2万元,利润7500元。1982年有10多家集体和个体针织厂建立,生产线手套、袜子、腈纶衣、尼龙衫等。1985年保持生产的有8个厂家(其中乡办1个、村办3个、个体4个),年产针织品40万件,总产值50万元,利润10万元。

第八节 缝 纫

服装 境内民众服装原皆手工缝制。民国9年(1920),胡大顺兄弟在县城东街开设服装店,始用缝纫机制作服装。之后,有8家服装店在县城开业,除来料加工外,还成批生产便衣、制服、军装等。

1950年县城有服装店9家,从业人员24名,缝纫机20台。1951年成立利民缝纫生产合作社。1956年有社员62人,缝纫机41台。1958年转为国营缝纫厂,有职工200人,缝纫机43台,生产衣、帽、刺绣品及来料加工。1961年11月复退转为缝纫社,保留职工46人,缝纫机39台。1968年缝纫社转为回纺厂服装车间,有工人78名,缝纫机65台,在南街、东街各设一门市部,来料加工服装。1976年生产成衣2万件。1981年12月,服装车间改为服装厂。1983年复与丝绸厂合并为针棉织服装厂。1985年生产成衣2.4万件,生产设备有平缝机30台,裁剪机1台。

1979年后,城乡出现许多不同形式的裁剪缝纫专业户,有的在集市摆摊裁剪、锁边,有的加工成衣出售。1983年,城关镇西关村成为全县有名的成衣加工专业村。1985年,西关村从事成衣加工的有380户,占总户数的78%,从业人员760人;年加工成衣108万件,产值500万元,纯收入40万元,缴纳税金8万元。全县加工成衣的有1.3万多户,年加工成衣600多万件,许多贫困户以此致富。

1984年二郎乡与上海美昌服装厂协商,在二郎乡联合创办上海美昌服装厂二郎分厂,4月投产。总投资13万元,流动资金30万元,职工85人,缝纫机50部,自动裁剪机1台。美昌服装厂派设计师、裁剪师、验收师各1人指导生产,制作男女各式中、高档服装和普通服装70多种,销往驻马店、洛宁、正阳等10几个县、市。1985年生产服装1万件,总产值15万元,获利润1.3万元。

布鞋 民国5年,滑子杰在县城南街开设裕记鞋店,雇工10人,制作布底和皮底布鞋,自产自销。民国27年鞋店关闭。此后,陆续有5家鞋店在县城开设。

1954年成立鞋业生产组,1957年并入利民缝纫社。1961年转为皮革制鞋生产合作社,有制鞋工17人,绱鞋机1台、缝纫机4台,日产劳保皮鞋10双、布鞋40双。1964年工人增至34人,添置绱鞋机2台、裹口机1台、裁口机1台、缝纫机5台。1968年转为皮革制鞋厂。1969年始用手摇模压机生产布鞋,并新增上鞋机、扎鞋帮机、外线机等,月产布鞋3000双。1976年改制半机械化注塑机1台,始生产注塑模压布鞋。1982年购置圆盘式半自动注塑机2台,布鞋生产实现流水作业,年产41万双。1985年有制鞋设备43台,制鞋工人160名,年产布鞋51.1万双。

第九节 皮革

民国时期,皮革制作业分布在合水、吕庄、花马刘、蔡寨等回族聚居区。皮革手工业者俗称“皮匠”,使用工具为刮刀、小镰刀、拧绳车等。产品有皮鞭、皮条、皮绳及皮鞋用革。

1953年在吕庄成立皮革生产组,人员9名,后转为皮革制鞋生产合作社,主要生产农用小皮件等。1968年成立皮革制鞋厂,职工59人,自制转鼓1台,购进削皮机1台,由手工操作发展为半机械化生产。除生产农用皮件外,还来料加工毛皮。1974年开始生产皮毛制品,所产兔皮褥子进入国际市场。1975年销往日本1549条。1978年生产9600条。1983年6月,兔皮鞣制改原蒸气加热熟制为冷水熟制,全年省工节能价值2000元,质量合格率达100%,一级品率达97%。10月,增设骨粉车间。是年所产裘皮服装和骨粒、骨粉均进人国际市场。裘衣合格率居全省之冠;骨粒、骨粉质量全项合格,且高于出口标准。年出口裘皮服装2000件,兔皮褥子1.43万条,骨粒、骨粉67吨。1985年皮革制鞋厂拥有制革专用设备9台(个),其中鞣池3个、转鼓2台、缝皮机4台,制革工人26名。年产兔皮褥子1.3万条,骨粒、骨粉507吨。

1985年7月,皮革制鞋厂与上海光明皮鞋厂联合创办上海光明皮鞋厂西平分厂,由皮革制鞋厂筹建厂房,光明皮鞋厂提供生产技术和设备。年底建成四层楼房1幢,建筑面积1224平方米,招收合同工31人(每人自带资金1500元),安装制鞋流水作业生产线。

1983年后,重渠、宋集、杨庄、专探、二郎、五沟营、谭店等先后建立13个皮革厂。1985年生产皮鞋4万多双,年产值88万元,获利润12万元。宋集皮鞋厂1985年生产皮鞋5000双,总产值10万元。所产男式牛皮鞋被驻马店地区乡镇企业局评为优质产品。谭店乡吕庄农民洪双年,1984年创办皮革加工厂,生产兔皮褥子。1985年生产兔皮褥子1万余条,总产值22万元,获利润4.8万元。

第十节 印 刷

民国时期县内已有石印。抗日战争期间,县城石印馆5个,石印机11部,在京汉铁路中断时,承印部分中、小学课本。

1951年秋开设人民石印馆,1955年冬与新新书局合并,翌年春转为新华工艺社印刷车间。1958年8月印刷车间转为国营印刷厂,职工42人,圆盘机3台,四开平台机2台,年产值10万元。1962年增加机印设备4台,淘汰石印设备,印刷全部机械化。1978年之后,新设备逐年增加,铸字、制版、印刷、切裁、装订等多道工序陆续实现机械化、自动化.1982年,所产卡线表获省印刷行业优质产品称号,联单被评为省一类产品。1985年3月添置全自动对开印刷机2台,年印纸2500领。8月,增置J4103四开胶印机1台和彩印制版设备。全年零件排版407.2万平方厘米,零件印刷5867.7万印,零件装订14887领,工业总产值65.1万元。拥有生产设备56台(部),固定资产59.6万元。

第十一节 烟草加工

卷烟 民国20年(1931)魏瑞亭在吕店宋庄开办德隆兴烟厂,年产卷烟400箱。22年宋庄又开办公记烟厂,雇工35人,有切、卷烟机各2台。不久,“大兴”、“大昌”、“利昌”等烟厂陆续建立。民国32年发展到8家。解放前夕,全县有大、小烟厂32家。1952年尚存8家,规模较大的首推吕店大兴烟厂。大兴烟厂开办于民国28年,有切、卷烟机各3台,人员50名,年产卷烟1500箱。所产20支装“警钟”烟和50支装“哇哇叫”烟远销襄樊、南阳、信阳、西安等地。西平解放时,烟厂已破败不堪,资金殆尽。在县民主政府的扶持下,逐步恢复生产。1955年8月“公记”、“大兴”合并,定名大兴烟厂,迁县城东关,职工120人,卷烟机4台,日产卷烟15箱(250条装)。1958年10月工厂转为国营,有大型卷烟机2台、小型卷烟机1台、包装机2台、切烟机2台、车床2台。1959年生产卷烟7346箱,总产值101.2万元,实现利润10万多元。1963年春大兴烟厂并于驻马店利华烟厂,人员及设备全部迁走。

1974年10月,县木器厂开设卷烟车间。1975年5月,县投资16.5万元改建为卷烟厂。1982年有卷烟机10台、切丝机3台、压梗机2台、包装机7台、其他设备15台,年产卷烟1.15万箱,总产值629万元。1974-1983年共生产卷烟6.4万箱,上交税金865万元。城关烟片厂1976年5月购置卷烟机2台,年产卷烟1500箱。1983年根据国务院关停县办小烟厂的指示,烟片厂和县卷烟厂先后关闭。

烟叶复烤 1956年1月,在棉麻公司院内建长烤洞复烤烟叶,日烤烟5吨。由于设备简陋,耗煤量大,复烤质量低,1959年后废弃。1982年2月投资110万元,在京广铁路东原农机修造厂厂址建烟叶复烤厂,9月投产。迄年底,复烤烟叶3200多吨,归还贷款15万元,获利润11.6万元。1983年烤烟7932吨,实现利润33.6万元,上缴利润15.9万元。烟叶复烤为季节性生产,生产旺季大量雇用季节工。1985年有职工72人,雇季节工310人,从7月份开始,生产152天,烤烟9981吨,总产值3127万元,实现利润48.6万元,上缴税利8.1万元。复烤厂始属供销社,1985年3月改隶烟草公司。主要生产设备有蒸气复烤机1部、回潮机1部、4吨锅炉1台。

第十二节 制 药

1958年8月,中西药材经理部在县城南街建立药材加工厂,除加工炮制中药材外,先后生产海南丸、四消丸等10余种中成药。1962年2月因原料缺乏停产。

1970年4月,在县城西关筹建县制药厂,翌年7月投产,生产中成药和糖盐水输液。1977年开始生产冬凌草片,属全国首家生产。1978年经中国土产畜产进出口总公司河南省分公司批准正式出口,易名“哦喉宁片”,远销香港地区和新加坡、马来西亚等国,被当地报纸誉为“河南省四大特效成药”之一、“中国最新特效成药”。1978年7月制药厂易名中药厂,1980年6月移交驻马店地区医药管理局。1985年有职工83人,设备55部,全年生产中成药76吨,工业总产值116.8万元。主要产品有哦喉宁片、参杞糖浆、川贝糖浆、山楂丸等。

第十三节 其他工业

电器制造 1977年城关电机厂开始生产吊风扇。1978年所产“天鹤牌”吊风扇投放市场后,以其工艺先进、风量大、耗电少受到用户欢迎,很快打开销路,翌年获县优质产品奖。1980年生产吊风扇3081台,总产值58.9万元。1983年“天鹤牌”吊风扇获河南省二轻厅优秀产品证书。产品除在本省销售外,还远销湖北、湖南、上海、安徽、河北、山东、陕西、四川、江苏等地。1984年5月,带装饰灯吊风扇参加省轻工业新产品评比展销会,被评为优秀新产品,在展销会近3000件优秀新产品中名列第六名。1985年,电机厂生产“天鹤牌”FC900毫米、1050毫米、1400毫米三种吊风扇16683台,总产值224万元,实现利润9.7万元,固定资产30万元,职工131人,拥有各种设备67台(部)。主要设备有:车床11台、冲床8台、钻床7台、磨床2台、铣床1台、空压机2台、铸铝机2台、风机1台、锯床1台、变压器1台。

棉花加工 早期的棉花加工器械为木制轧花机和弹花弓。民国年间已使用铁制轧花机和弹花机。1958年县供销社在城关建棉花加工厂,有80片锯齿轧花机2台、40片锯齿轧花机1台、脱绒机6台、清绒机2台、打包机2台、榨油机2台。1967年又在权寨建立棉花加工厂,设备有80片锯齿轧花机2台、脱绒机4台、打包机2台、榨油机2台。1985年两厂加工皮棉2000吨、短绒1250吨,打包1250吨,总产值220万元。

饲料加工 县内饲料加工原用铡刀、石磨等。1965年开始使用饲料粉碎机。之后,陆续使用铡草机、打浆机。1978年农村有粉碎机、铡草机、打浆机共3097台。

1982年面粉厂建饲料车间。1983年元月成立饲料公司。开始仅配制玉米粉拌麸糠一种饲料,产销量甚少。1984年,采购玉米、麸皮、统糠、菜饼、麻饼、豆饼、大麦、鱼骨粉、贝壳粉等多种原料,生产3种配合饲料和4种混合饲料。经过宣传和试喂,配、混饲料很快打开销路。1985年加工各种饲料3274吨,总产值112万元,实现利润10.4万元。主要设备有粉碎机、风机、混合器、配料器等31台(部)。1984年在县城东郊筹建新厂,1985年底基建工程基本完工,设计年生产能力1.5万吨。

造纸 民国年间,县内从事造纸业者甚多,均为手工捞纸,产品多为桑皮纸。权寨陈禹祥创办的纸厂,利用水力打浆,用稻草、麦秸、构树皮生产白绵纸。1952年全县从事造纸业者48家。

1958年秋,在县城西关(现电业公司址)建国营造纸厂,初为手工捞纸。1959年有职工100余人,添置锅炉、柴油机、纸机、打浆机等,始生产机制纸。《西平县报》及机关用纸均为该厂产品。1961年保留职工50余人,年产有光纸200余吨,获利润4万多元。是年冬,省轻工业厅在西平召开全省造纸行业现场会,奖售纸厂打浆机1台。1963年工厂关闭。

1976年8月,投资40多万元,在老王坡兴建造纸厂。1978年元月投产,厂房105平方米,双缸纸机1套,2吨锅炉1台,职工280余人。用机组发电,地池蒸煮麦秸,生产瓦楞纸。由于电力不足,管理不善,产量甚低。1979年底停产,共亏损15万元。1983年7月添置14立方米蒸球1座、2吨锅炉1台,接通网电,于1984年5月恢复生产。1985年元月添置烘缸1个,改双缸纸机为三缸纸机。全年生产瓦楞纸399吨,总产值23.8万元。因设备差、产量低、能耗高,年亏损5.7万元。

1985年,乡镇企业有城关、城郊、宋集、杨庄、出山5个乡(镇)办造纸厂和师灵、城郊芳庄2个村办造纸厂,从业人员共212人,年产机制纸1075吨,总产值57.96万元,获利润3.1万元。宋集乡卫生纸厂生产的“雪莲牌”卫生纸被地区行署、省乡镇企业局评为优质产品,获“金龙杯”奖。

家具制造 1950年9月,13名木工自带工具,组成木业生产组。1954年3月转为新民木业社,生产木制农具和家具。之后几经变迁,1982年8月成立铁木制家具厂。1983年3月,投资36万元购置高频焊结拉管机1台。1984年3月易名高频焊结拉管厂,年产钢管305吨,木制家具2126件,钢制家具1149件。1985年2月添置红外线加热板1台,家具红外线烤漆获县科技成果三等奖。6月,开始批量生产电镀春秋两用折叠椅,获驻马店地区优质产品奖。1985年职工56人,生产钢管269吨、木制家具1460件、钢制家具6776件(其中烤漆家具3650件)、电镀折叠椅380件,总产值80万元。生产设备25台,其中木制品专用设备11台、钢制品专用设备8台、维修设备6台,固定资产72.3万元。

陶瓷 县内陶瓷生产有悠久的历史,在一些古代文化遗址中挖掘有新石器时期及商、周、汉代陶器和宋代瓷片。明代以来,专探乡前、后姚庄陶业最盛。抗日战争时期,有土窑4座、轮子(制陶工具)32盘,制作瓦盆、瓦罐、瓦砚台、瓦缸等。1950年土窑发展到7座,轮子60盘,生产各种陶器28万多件,产值5万多元。1955年有土窑11座,增加坛、花盆、水饺罐、喷水壶等产品。所产陶器除供应本县外,还销往确山、舞阳、郾城、上蔡等地。1956年成立陶瓷手工业生产合作社,社员70人,属县手工业联合社领导,1957年归所在农业社管理。之后,禁止个体经营,陶业渐衰。1978年后恢复个体经营。1985年,前、后姚庄有100户200余人农闲时从事制陶业,有土窑10座、轮子80多盘,年产值3万多元。

1967年砖瓦合作工厂购进碗轮机3部,生产民用粗瓷碗。随后,购置炼泥机1部、吸浆泵1台、除铁器1部,生产电瓷头、瓷瓶等。1970年12月成立瓷厂。1972年建50立方米倒焰窑1座,批量生产瓷碗及茶、酒具。1976年建厂房1100平方米,添置球磨机2部、炼泥机1部,安装链条烘干机,生产二细瓷碗及茶酒具,并试制花瓶等工艺品。1977年建95立方米倒焰窑1座。1981年初试制建筑卫生瓷,有大便器、水弯、水箱等。11月投入批量生产.卫生瓷模型获驻马店地区二轻局优秀产品设计工艺奖。1982年4月球磨泥浆磨成工艺获县科技成果二等奖。是年生产建筑卫生瓷4万件,畅销开封、武汉、广州等地。1983年生产2.47万件。1984年卫生瓷销量下降,产品大量积压,11月瓷厂关闭。