第三章 中等教育

第一节 普通中学

变革与发展 民国时期,西平的普通中学有县立和私立两种。

县立中学共两所,即县立初级中学和县立女子初级中学。县立初级中学创办于民国12年(1923),校长武国彦,址在城南街县立一小前院(今公安局址)。初招三年制初中和简易师范各1班,学生100名。民国15年迁县城西北隅(今县党校址)。民国27年秋因日军飞机轰炸县城,学校暂避出山寨,于次年春返迁。民国33年春,县城沦陷,学校停课疏散。翌年8月光复后,县中与县立女师、县立职业学校合并为西平联中。民国35年三校分立。同时,简师班也从县中分出单独设校。县立女师分立后,改为县立女子初级中学,有3班学生,校长陈集信,址在南街城隍庙。

私立中学,最早是文城初级中学。民国22年春,由谢起超创办,自任校长。址在县城十字街东边路北。始招1班,下半年续招第二班。民国34年发展为三级6班。后迁出山、吕店,维持到西平解放。民国30年秋,赵芾春创办私立仪封初级中学,自任校长。于赓虞创办私立出山初级中学,校长韩荻生。陈禹祥创办私立权寨初级中学,校长陈友仲。次年秋,张子元创办私立合水初级中学,校长张君兆。张石卿创办私立清河初级中学,校长张一民,址在张湾。同时,在县城内,由县中校长陈毅士创办私立建国高中,自兼校长,址设县中东院,招生1班。民国33年春,因日军犯境,师生疏散后停办。民国36年7月,王凤岗在县城东关塔院创办私立柏城高中,王自任校长,张一华任校务主任。设男生2班,女生1班,每班50名。经费以学杂费收入为主,县城富绅也多有捐助。是年底停办。

西平于解放前夕,共有县立和私立中学9所,42班,学生1846名。

1949年春,县民主政府将原县中、女中、县师和县职业学校合并为县初级中学,县长丛健兼校长,址设南街城隍庙。同年,将出山、仪封两所私立中学改为公办中学。1951年,将两校分别改为县中一分校和二分校。次年,又将县中及一、二分校分别定名为县第一、第二、第三中学。1954年夏,三中由仪封迁县城东关塔院。1956年秋,三中增设高中2班,改称“河南省西平第一中学”。同时,分别在仪封、权寨、吕店3所小学各设初中2班,每班50名。1958年将这3所戴帽初中依次命名为县第五、第六、第七中学。同年秋,又在金刚、盆尧、人和、杨庄分别成立县第八、第九、第十、第十一中学。并将东关塔院的“河南省西平第一中学”的初中部分出,恢复县三中建制,将其高中部独立设校,定名为“西平县第四中学”。1960年秋,在师灵、谭店、宋集、二郎、重渠和五沟营6个公社同时成立6所初级中学。

1961年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,对全县中学进行调整、压缩,撤销三中,五中并入十一中,裁去师灵、谭店、宋集、二郎、重渠、五沟营6所初中,并将第四中学命名为“西平县高级中学”。

1968年秋,兴起公社办高中,大队办初中之风。县高中改名为“红旗中学”,下放给城关镇和城郊公社办。原县办7所农村初中一律改为高中,并在芦庙、师灵、谭店、专探、宋集、二郎、重渠、五沟营8个公社同时办起8所高中。初中均下放给大队,实行中小学合办。县初中随之解散(于1972年恢复)。

1973年春,将全县16所高中合并为7所,即西平、杨庄、出山、师灵、权寨、金刚和盆尧。翌年,将并掉的高中重新恢复。1975年秋,建立城郊高中(校址设观音堂)。1976年秋,县初中(在东关塔院)增设高中班,杨庄公社的仪封也建立高中,从而又形成社社有高中的局面。

1978年4月,杨庄高中经省教育厅批准,定为省属重点学校。1981年经省考核验收,又定为全省首批办好的重点学校。

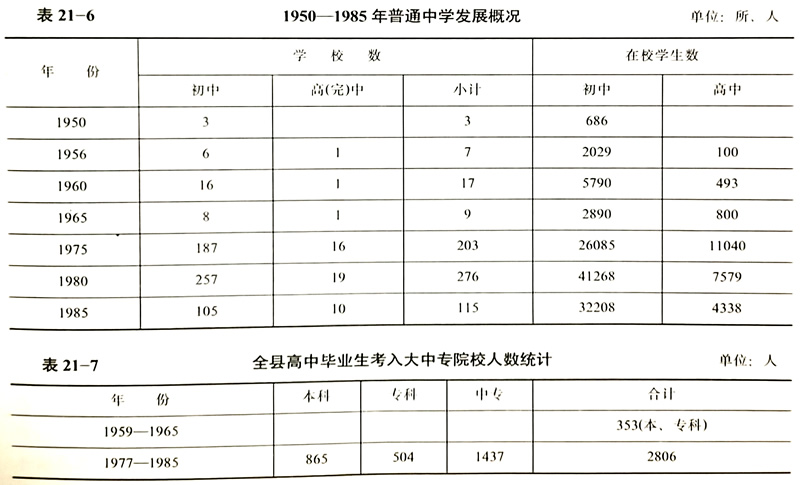

1982年再次调整高中布局,将全县19所高中合并、改建为10所。即杨庄、西平、出山、芦庙、权寨、专探、金刚、人和高中和县完全中学及五沟营农业高中。调整中撤去的高中点,均改为县属重点初中。其中宋集、盆尧两校定为地区重点初中。同年调整全县初中布局。1984年秋,盆尧初中重设高中班,改为完中。至1985年,全县共有高中和完中10所(不含农业高中),初中105所(其中85所附设有小学),高中生4338名,初中生3.22万名。

此外,从1957年开始,在城关、二郎、合水、五沟营4个乡创设民办中学各1所,至1960年发展为14所,46班,学生2018名。1962年国民经济调整时,除城关、五沟营两处外,其余均因经济困难而停办。后随着耕读教育的兴办,至1966年,民办中学恢复发展到71所,在校学生4419名。

学制与课程 中学学制,自民国12年(1923)县立初级中学建校起,至1968年,一直沿用“三·三制”,初、高中修业各3年,1968年改为“二·二制”,1978年又改为“三·二制”。1982 年秋,高中恢复3年制。

中学课程,在民国12年,初中设社会(公民、历史、地理)、言文(国语、外国语)、算学、自然、艺术(音乐、图画、手工)、体育(体育、生理卫生)等科。民国18年,增设党义、童训和职业课。言文课的国语和外国语,社会课的历史和地理,体育课的体育和生理卫生均分科设立。艺术课分设为音乐、图画和工艺。民国21年正式规定的课程,初中有公民(由党义改)、体育、卫生、国文、英文、算学(算术、代数、几何)、植物、动物、化学、物理、历史、地理、劳作、图画、音乐等;高中裁去劳作、图画,增设军训,其它与初中同。

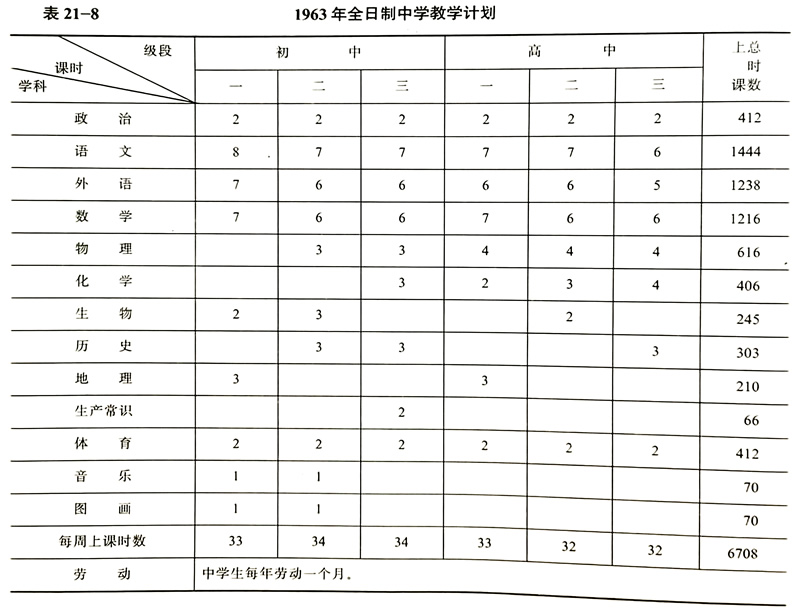

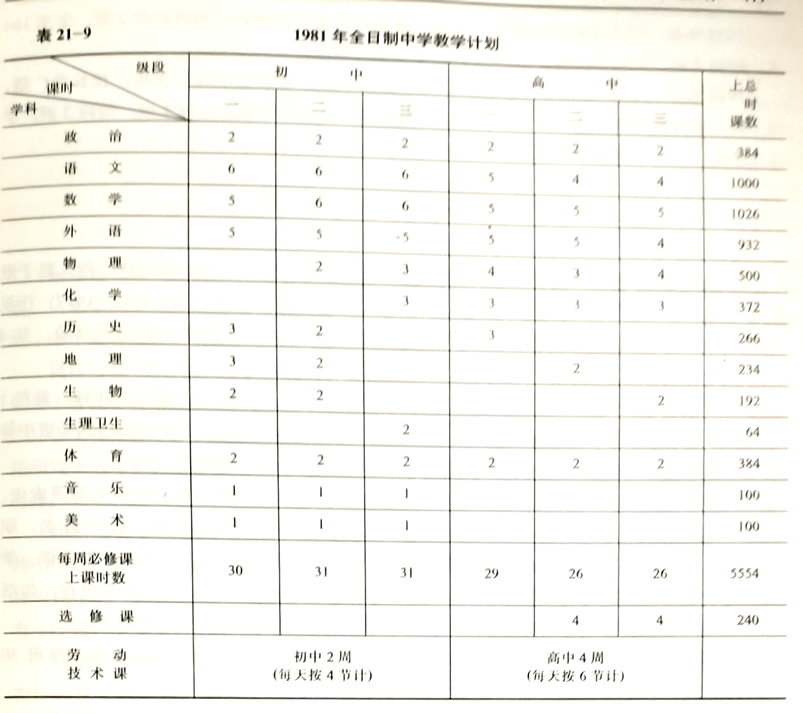

1953年,初中设语文(1956年实行汉语、文学分科)、算术、代数、几何、物理、化学、植物、动物、卫生常识、地理、历史、中国革命常识、外语、体育、音乐、图画等课;高中设语文、三角、几何、物理、化学、人体解剖学、达尔文主义基础、世界近代史、中国近代史、外国经济地理、社会科学基本知识、共同纲领、外语、体育、制图等课。其后中学课程如下表。

第二节 师范学校

清光绪三十三年(1907)八月,赵麟绂在县城西街路北创办师范传习所,学生60名,教职员7名,一年毕业,为西平县师范教育的开端。宣统元年(1909)举办师范讲习科,学习时间半年。

民国5年(1916)开办师范讲习所,招收学员1班,一年毕业。民国9年秋办师范讲习科,招收学员1班,一年毕业。此后每年暑期举办讲习会,短期培训教师。

民国12年,县中附设三年制简易师范1班,学生50名。民国17年,县立职业学校附设乡村师范1班,民国20年并人县中师范班。民国28年,将县中师范班改为四年制,并先后开设一年制短师班和一年制艺术师范科各1班。

民国19年,谢起超任县立女子小学校长,在校附设女师1班。民国21年将女师班扩建为女子简易师范学校(原小学部为女师附小),谢起超任校长,址在城南街城隍庙。民国35年,女师改为女中。同年,县中附设的师范班分出,创建“县立简易师范学校”,共5班,校长赵名藻,址在城东关(今县人民医院址)。

1951年秋,县人民政府在城东关塔院,设立县简易师范学校。招收初师2班,学生104名;短师2班,学生101名。1954年并入信阳第二师范。

1958年秋,在县城东京广铁路东侧(今县高中址)重建西平师范学校,校长李广耀,招中师、初师和幼师各1班,每班50人。1960年,设中师5班,初师1班,幼师2班,学生329名。1961年裁撤初师和幼师。1962年夏停办。

第三节 职业学校

县立乙种工业学堂和蚕桑学堂 两堂先后创办于清宣统二年(1910)和宣统三年。姬子猷和焦勉斋分任两堂堂长,址在城北关大王庙(今北关回民中学址)。民国6年(1917)迁至县城南街黉学(今南街小学址),蚕桑学堂设东院文昌阁,工业学堂置西院大成殿。共4班,学生156名。

县立职业学校 系由原工业、蚕桑学堂于民国14年合并改建。设蚕、工两科,蚕科1班,工科2班,学生104名,属高小级。民国22年始招高小毕业生,改为三年制初级中等职业学校,蚕科改为农科。民国33年在城南金刚寺设分校1处,解放后停办。

农业中学 1958年全县大部分公社办起农业中学。当时办得比较正规的为师灵农中,址在师灵东北于庄,招新生2班100名。1959年发展为5班,学生250名,教师11名,职工10名。其课程除文化课与普通中学大致相同外,另置农业常识、会计知识等专业课。学校有耕地50亩,林场5亩,兼营养猪、养兔、养鸡和孵化小鸡等业。学生食宿在校,生活费用自理,学校从生产收入中给以补贴。1960年秋,师灵农中和其它农中均停办。

县技工学校和农业学校 1960年秋同时成立,简称工校和农校,各招2班,每班50人。1961年国民经济调整时,两校同时停办。

老王坡农业学校 1964年8月由县文教局主办,属农业技术学校,设在原老王坡公社机关旧址。学生2班100名。学制2年。开设课程分普通课和专业课,前者与普通中学同,后者设有土壤、肥料、作物等。1965年因洪水灾害,学校迁县城西南化肥厂北院后,因师资和经费问题无法解决而停办。

县农业专科学校 1968年12月创办,址在铁路东今县高中。经费由县财政拨付。开设5班,其中人医2班,兽医1班,机电2班,学生187名,2年结业。1970年由于师资和经费问题不易解决而停办。

出山林业学校 1963年由出山公社创办于出山南部老夹沟,招2班,学生100名。学制二年,开设语文、数学、理化、林业技术、体育等课。有土地150亩,实行农林间作,栽培多种果树并建有苗圃。毕业生大部分被聘任为山区林业技术员。1979年6月停办。

五沟营农业高中系1982年由原五沟营高中改建,学制3年,面向全县招生,为县和地区重点学校。课程设置除文化课与普通高中相同外,另设土壤、植保、果林和畜牧等专业课。1985年有9个班,在校学生426名,教职工33名,另聘兼职农技辅导员3名。学校有仪器室、实验室、图书室各3间,实验园地3亩。