第七章 教育经费

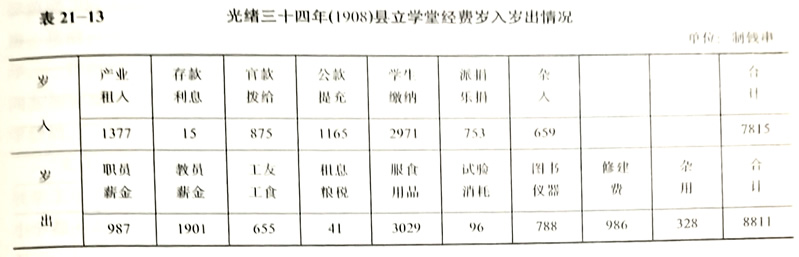

清末学堂所需经费来源除库款外、主要靠儒学田产、旧书院膏火费、公私捐款等。

民国初期,县划拨的田赋附加、契税附加或地亩捐为教育费的主要来源。其附加成数,多次变化。民国5年(1916)附加9文学捐,每亩征制钱9文。7年,县劝学所设教育款产经理处,教育经费独立。9年,由9文学捐改为9厘学捐,年收入制钱11740串。同年,劝学所兼办蹄角税,并附加契税教育费等。

民国17年,省政府颁发庙产兴学令,全县收归学田7顷余。同年7月,按省规定每丁银1两附加教育经费2至8角(以银元为单位),西平加足,教育经费始有巨量增加。

民国19年,统一丁银附加,教育费定为6角,不足数准增收亩捐。西平于次年实行每丁银1两征收亩捐4角,并将契税二成附捐移作教育经费。同年8月,因教育局兼办的牙税被私人承包、每年教育经费约减收7000元。减收后引起的经费困难至11月征收亩捐1分5厘后,稍得缓解。民国21年11月又增加亩捐1分和契税典税附加5厘,计全年收入5.6万元。乡村初级小学,仍以庙产或旧有义学学田为基金,由校董自行经营。

民国24年春,奉令停收亩捐,教育经费顿减4/10。自4月份起,各校经费一律按六成支领。随后不久,国民政府颁发地方教育经费保障办法,准予续征亩捐2年。西平于是年征收教育亩捐约2.7万元。同年奉令废除苛杂,而教育经费可以烟酒牌照税及三成印花税抵补,本县征收预算数为5.4万元,经费尚能维持。

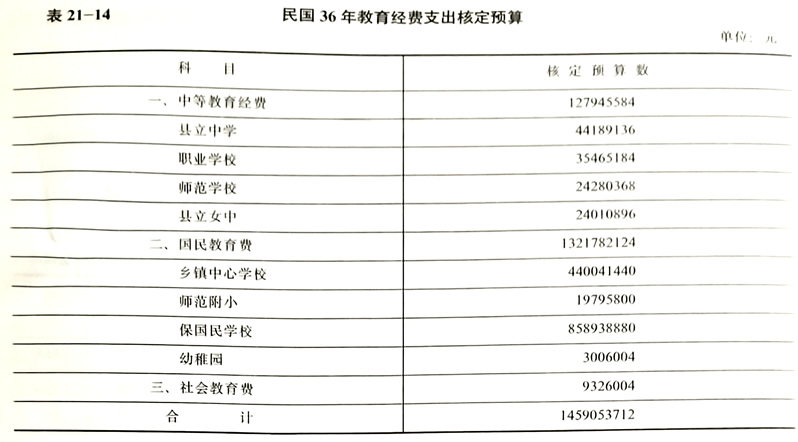

民国31年,国民政府颁布财政统一令,将原定应收的所有教款,统缴县府稽征处征收。教款不独立,教育经费多被挪用。同年9月省通令各县成立教育特种基金保管委员会,西平县直至民国35年1月才成立。按规定将原有地方学产、学费、学款、教款结余,历年指定划拨教育经费的各种附加成数,以及新增的教育捐款收入,一律划为特种基金,以维护和保障教育经费具有相对的独立性。

解放初期,县立中小学经费由县财政供给;乡村初小和出山、仪封两所私立中学,仍由各校学田收入自行开支,不足部分由区、乡人民政府筹措。

中华人民共和国成立后,教育经费纳人国家预算,由地方财政拨发。1952年7月前,经费支出统发实物(小麦或小米),8月以后改发人民币。1950年全县教育经费4.5万元,1955年59.8万元,1965年116万元,1975年266.1万元,至1985年上升到679.8万元,比1950年增长150倍。

教育经费的使用,以普通中小学教育为主。开支项目主要是教师工资,其他如学校基本建设、房屋修缮、设备购置、日常公务费和教学业务费,所占比例很小,且大部分用于中学。农村小学修缮房屋、购置设备和日常办公费用,主要靠向学生收学杂费支付。因收入微薄,以致大多数农村小学的校舍、设备相当简陋,而且不足。自1984年依靠群众集资建校以来,经费增加颇多,办学条件有显著改善。中学生的人民助学金,按照国家规定的标准拨发。1951年助学金发实物(粮食),每人每月最高37.5公斤,最低12.5公斤。1959年高中学生享受面为30%,每人每月9元,初中为14%,每人每月8元。1964年高中学生享受面为25%,初中为12%,计算时间为10个半月,标准与1959年同。1968年开始,高中按班拨发,每班每月15元,初中停发。1983年以后,助学金逐步转为奖学金使用。

除国家拨款外,学生缴的学杂费、勤工俭学收入以及乡村群众集资捐款,统由各校自行开支。