第五章 邮 政

第一节 邮电局所

邮电局 清光绪二十七年(1901),在县城东街建立邮寄代办所。民国2年(1913)改为三等邮务局,4年升为二等邮务局。23年迁十字街北口路西。34年,有人员7名。

1948年底,民主县政府接管邮务局。1949年3月成立县邮政局,址在县城南街路西,职工21人。1951年初,成立电信营业处。1953年,邮政局与电信营业处合并,成立邮电局。1969年12月,分邮电局为邮政局、电信局,其下属机构亦分置分属。1973年7月复合并为邮电局,分支机构亦同时合并。1978年邮电局迁工交路。1985年,有职工207人,设邮政班、转运班、投递班、报务班、话务班、机线班、机电班。下辖18个邮电所。邮电业务总量58.5万元,比1980年增长60.7%,比1965年增长3.4倍。

邮电所 清宣统三年(1911)十月,陈铭鼎在权寨设邮务所,为郾城县邮务局一分柜。西平邮务局成立后,陆续在集镇设立邮寄代办所和信柜。民国23年,有权寨、师灵、油坊张、王寨、谭店、合水、仪封、出山、洪村铺、张店、吕店、芦庙、谢家庄等13个邮政代办所和信柜。

1949年,农村有7个邮政代办所,均为私人代办。1952年增加到23个。1954年邮政代办所转由供销社经营。1955年7月,出山邮政代办所改为邮电所。之后,农村邮电所陆续建立。1959年1月邮电所下放所在公社管理,1962年复归属邮电局。1963年邮电所11个,邮政代办所15个。1985年,全县17个乡和西平火车站设邮电所,仪封、合水、高桥、王店、蔡寨、张店、油坊张设邮政代办所。

第二节 邮 路

省管邮路 1948年11月,开辟西平-舞阳邮路,交通员5人,轮流到舞阳取《豫南报》和公文、信件。1949年冬,开辟西平-遂平、西平-上蔡邮路。邮件由漯河运至西平后再分转遂平、上蔡。1950年撤销至舞阳、遂平邮路。1953年4月,上蔡邮件改由漯河转发。1958年,恢复西平-上蔡邮路。1983年2月,西平-上蔡邮路由西平邮电局管理,配发邮政汽车2辆。1985年4月,上蔡邮件改由驻马店地区邮电局转运,上交邮政车1辆。

县内邮路 中华人民共和国成立前,县内有邮路2条,邮差2人,邮件全靠肩担、背负,三日班投递。1950年有邮路5条,计310公里,均为步行间日班。1951年配发自行车6辆,5条邮路全部改为自行车投递,邮路延长到612公里。除盆尧、二郎为间日班外,余为逐日班。1954年6月,围绕老王坡设邮路1条,全程44公里。1962年邮路重新规划,由县邮电局出班的投递邮路16条,全长1004.5公里,并设吕店、出山、芦庙点驻段投递员,分投周围村庄。

1971年,省邮电局配发三轮摩托车1辆接送邮件。是年县邮电局购置两轮摩托车1辆,试办师灵段摩托车投递线,年余停驶。1978年有两轮摩托车8辆,开办县城至酒店、宋集2条摩托车邮路。由于经济效益差,1980年全部停驶。

1983年,为使群众及时看到报刊、信件,报刊直投生产队,私人信、报直投到户,延长邮路92公里,扩大投递点355处。

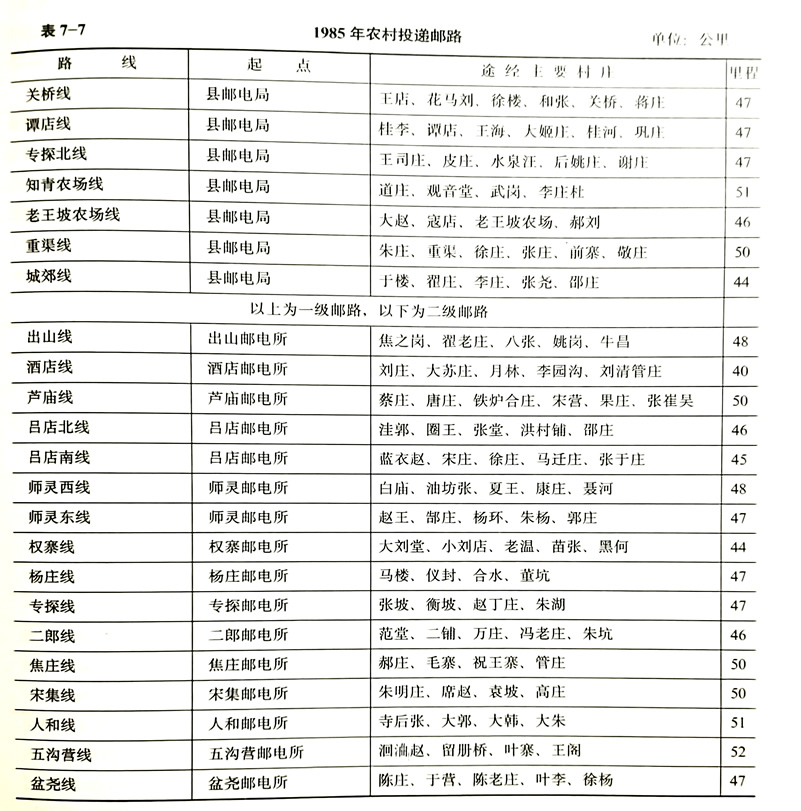

1985年,除人和、焦庄乡邮电所直接由火车接送邮件外,邮运邮路总长137公里。其中二郎、宋集乡所为自行车邮路,长25公里;权寨、师灵、吕店、芦庙、出山、酒店、专探、杨庄、盆尧、五沟营乡所为委办汽车邮路,长109公里;邮电局至火车站自办汽车邮路3公里。农村投递邮路23条,总长1090公里,均为自行车间日班。其中县邮电局投递的一级邮路7条,长332公里;乡所投递的二级邮路16条,长758公里。1980年城区有2条投递线。1985年投递线路增加到4条,总长91公里。

第三节 邮 务

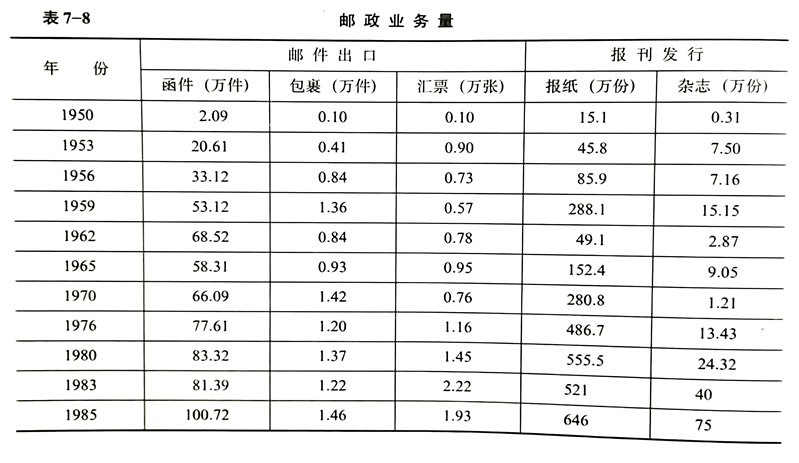

光绪二十七年(1901)初创邮政时,仅办理通函业务,后陆续开办汇兑、包裹等业务。至解放前夕,邮政业务量甚少。中华人民共和国成立后,业务量逐年增长。1952年出口函件14.01万件、包裹2400件、汇票8500张。1985年出口函件100.72万件、包裹1.46万件、汇票1.93万张。

报刊原由出版单位发行,邮政局仅管邮递。1950年5月邮发合一,县邮政局设报刊发行室。1964年,在县城机关、学校、工厂设报刊发行站16个,承担单位内部报刊的收订与分投。1985年有报刊发行站55个,发行站收自费订款1.8万多元。全县发行报纸645.8万份,比1980年增长16.2%,其中农村472.1万份;发行杂志74.6万份,比1980年增长207%,其中农村35.7万份。