第二章 税 务

县内税收主要为农业税和工商各税,此外还有契税和一些杂捐杂税。契税历史较长,明代已有征收,民国15年(1926)曾划为教育专款。中华人民共和国成立后于1951年12月开征,1953年为房地产转移高峰期,征收契税2万多元。1956年后,契税不再成为独立税种。民国时期,县内还有杂捐11种,加之各种摊派,征额不定,征收无时。1949年后,税制几经改革。1985年底,县内开征的税种有;农业税、产品税、增值税、营业税、盐税、屠宰税、牲畜交易税、集体企业所得税、国营企业奖金税、国营企业所得税、国营企业调节税、金融保险营业税、建筑税、城市维护建设税,能源交通建设基金等15种。

第一节 农业税

田赋 明代,县设征收课房主管田赋征收,全县纳银原额地106.92万亩,原额并加价银年25283两。万历年间每亩增派银9厘,总派银额年34905两,每亩按赋役则例派银0.0326两。清顺治三年(1646),免除原纳银荒地57.56万亩,免除荒地银18791两。康熙八年(1669),废除原不纳银的封藩地、更名地29148亩,增派新税银951.6两,应派征银17065两;另有摊派人丁银887两,遇闰年加征银364两,加之其他杂项,共派征银18407两。光绪年间,设田赋经征局,全县应税耕地68.2万多亩,每亩应征地丁正税银0.03418两,年派征23319.319两。宣统元年(1909),京汉铁路占用地1146.4亩,豁除地丁银39.177两。全县应税地68.1万多亩,应征地丁银23280.142两,遇闰年加征银364.89两,耗羡银3264.705两。实征26909.737两,依例上解21174.691两,余为县级留存坐支。

民国元年(1912),田赋经征局改为征收课。民国2年复成立经征局,主管田赋及其他捐税征收。民国5年币制改革,田赋征收每银1两折征银元2.2元。全县原赋额银折征银元51216.32元,附征补助捐6984元,串票捐970.94元,年总征59171.26元,全数解交省库。田赋附加款留作地方开支,入地方公款库。民国16年,县公款局统管田赋征收。民国22年,实解省田赋款67886.59元,其中田赋正税51216.31元,补助捐13249.77元,串票捐970.91元,“剿匪”补助费2449.6元;实征地方款147034元,其中田赋附加款135734元,地方捐税6800元,教育课租4500元。民国24年,实解省田赋款56521.93元,实征田赋附加款155288元。民国29年,又于田赋外加征军麦600万公斤,分批运往宝丰及洛阳等地。民国30年,县成立田赋经征局,田赋由征钱改征实物,每银1元折征小麦1.5市斗。民国36年,每元折征小麦2.8市斗。西平田赋额51094.77元,应征小麦14307石;另按正税的30%附征省、县级公粮4292石;此外,附征省自卫集训总队公粮10219石,附征县级公粮48748石,征借粮12260石,采购粮6632石。实征总额96458石,计699.3万公斤。

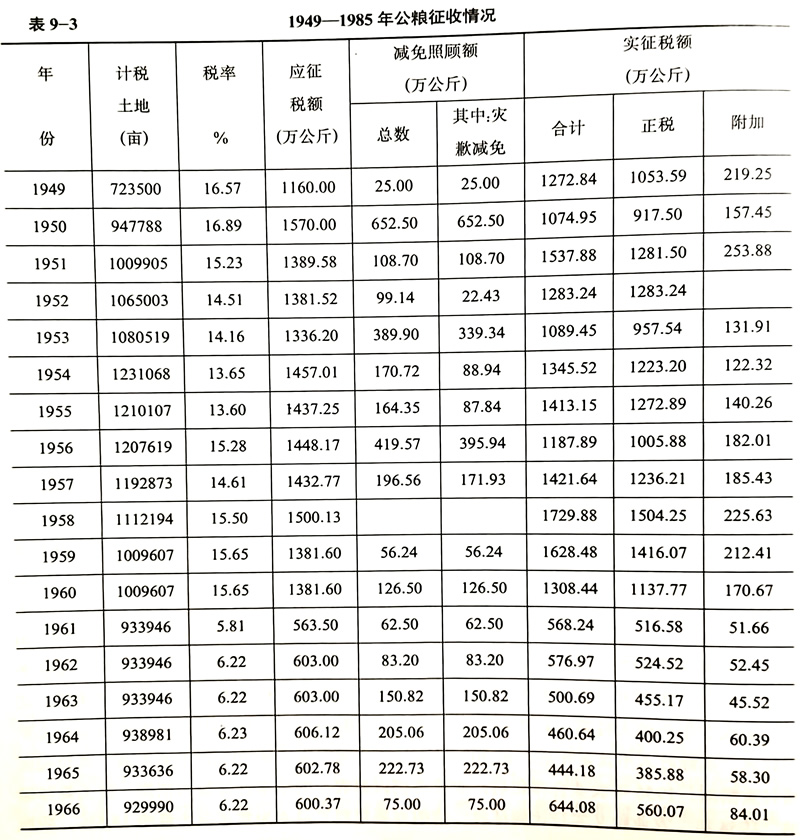

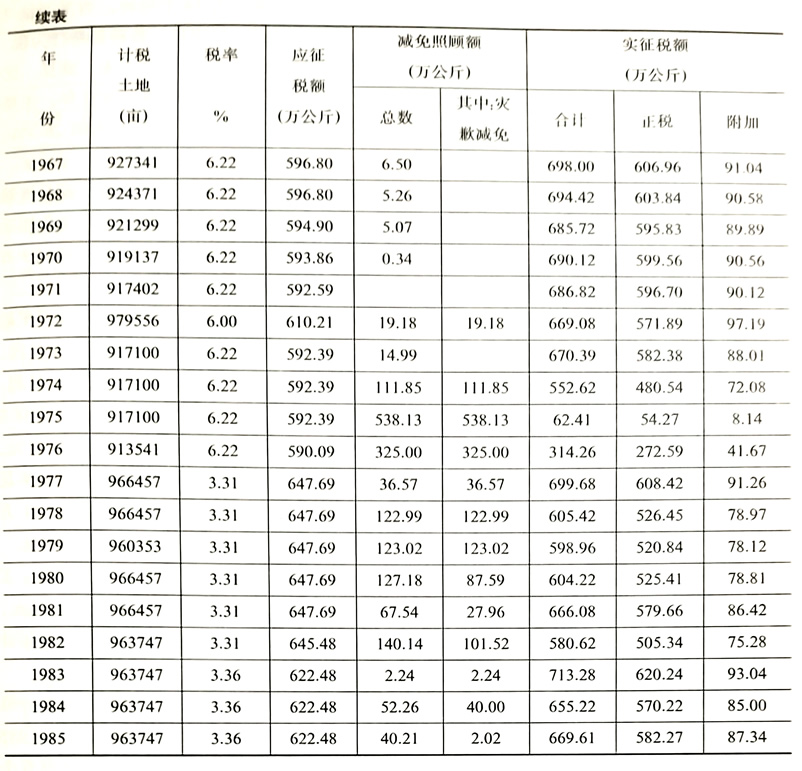

公粮 1949年,农业税征收实行高额累进制,即农户每人全年平均产量扣除免征点后,按负担税率计算征收,省累进税率为十三级。西平大部分地区执行按每人平均土地数量计算负担的七级累进制。土地改革后,由于农户占有土地大体相等,累进税率级差较小,1950年实行有免征点的比例征收。每人扣除免征点40公斤后计算负担;参加农业生产的大牲畜每头扣除25公斤;农民新分土地一年以内者,按常年应产量减去10%后计算负担。当年实征正税主粮917.5万公斤,比任务减征41.6%;实征地方附加粮157.5万公斤,比任务减征33.1%。1951年7月,执行低额累进制。每户人均收入不超过50公斤细粮者免征;实际参加农业生产的大牲畜,每头扣除5公斤;地方附加为正税的20%;减灾照顾以户为单位计算,实际收入不及常年应产量30%者免征,占常年应产量70%以上者不减,其余视灾情轻重酌减。1956年农业合作化后,农业税仍以原农户的依率计征额为依据,改为集体缴纳。1958年,农业税又实行比例征收。信阳专署定西平税率为常年应产量的15.5%,较原税额增加4.2%。县人委财粮会议,定全县税率为常年应产量的15.53%。公粮征收为“一次计算,两次征收,夏季预征,全年统算”,老王坡滞洪区为夏季一次计算缴纳。减灾照顾,由社队核实灾情,逐级上报,省和地区将减灾指标分配到县,再由县视灾情轻重分配到社队。1961年,为减轻农民负担,县正税额减为563.5万公斤,比1960年减少59.2%。1962年,正税额又调为630万公斤。1977年5月,正税额定为647.7万公斤。1979年9月,农业税实行起征点办法,1983年取消。1985年,对农产品实行合同定购和市场收购。农业税改征粮为征代金,统一按粮食收购“倒三七”比例计算,即30%按原统购价,70%按原超购价。是年夏征价格,每公斤小麦由0.30元增加到0.405元。全年征购公粮669.6万公斤,其中正税粮 582.3万公斤,附加粮87.3万公斤。1949-1985年,共征收公粮31002.6万公斤,其中正税粮27135.5万公斤,附加粮3867.1万公斤。

第二节 工商各税

清光绪年间,县内征收的主要工商税种有:厘金、牙帖税、烟税、酒税、烟酒牌照税及盐税等。光绪二十九年(1903),征烟税400贯、酒税600贯。民国5年(1916)始征印花税,年征银3600元。民国11年,征收牙帖税2140元、屠宰税2842元。民国12年开征双喜印花税,年征银360元。是年征烟税960元、酒税1260元。民国16年后,工商杂税名目增多,因税设局,各自征收。民国17年征收厘金1.7万元。民国20年,裁撤厘金,举办营业税。屠宰营业税、牙帖营业税采取招标承包。民国24年,征收牙帖营业税9472元、屠宰营业税5096.9元、普通营业税3345元、烟酒牌照税329元。民国27年,征收牙帖营业税11666.6元、屠宰营业税4640元、普通营业税5796.9元、烟酒牌照税505元。

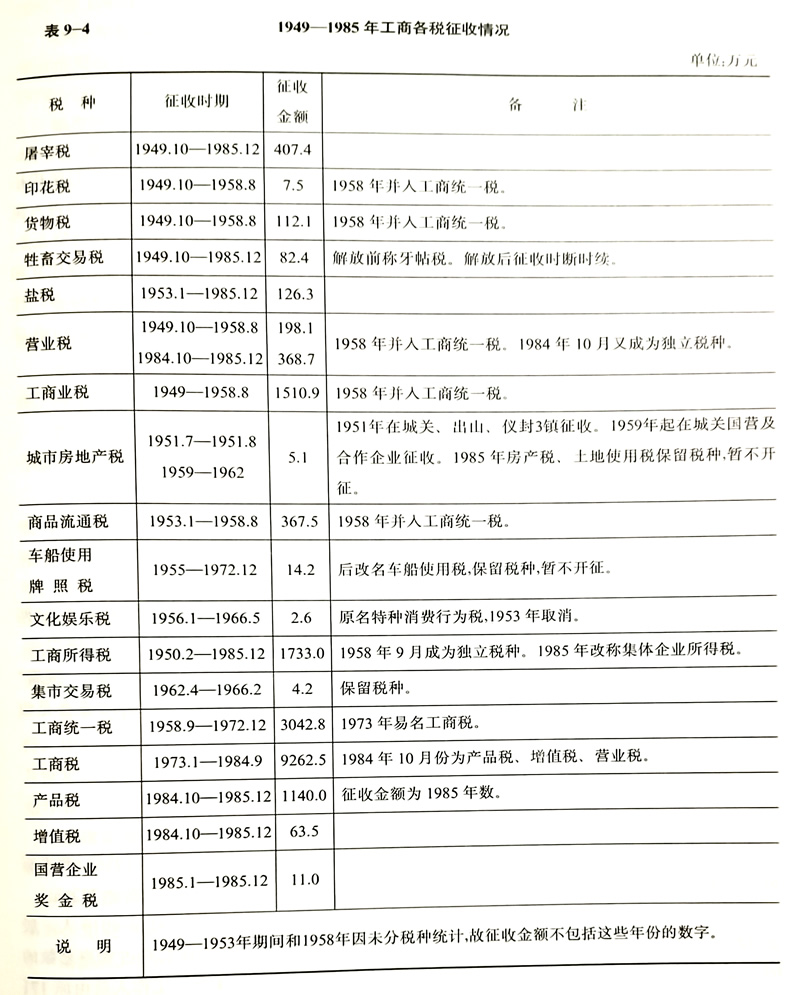

1949年,县内税收暂依民国税制征管。1950年,全国统一为14个税种,西平开征7种、即货物税、工商业税、利息所得税、印花税、牲畜交易税、屠宰税、特种消费行为税。是年10月,在出山、仪封、二郎、权寨、城关开征临时商业税。12月开征小麦、黄豆、芝麻3种土产税。1951年,陆续开征房捐、土布货物税、棉纱统销税。1949-1952年,主要对私营和个体工商业者征税,4年征收工商各税340.26万元,占全县财政收入的26.3%,相当于农业税收的36.3%。

1953年修订工商税制,全国统一征收12个税种,西平执行9个,即货物税、商品流通税、牲畜交易税、工商业税、印花税、车船使用牌照税(1955年开征)、屠宰税、文化娱乐税(1956年开征)、盐税。随着经济的发展,税收显著增长。至1957年,共征收835.23万元,年均收入167.05万元,工商税收已占全县财政预算收入的42.6%。

1958年9月,工商税制改革,县内执行工商统一税、牲畜交易税、工商所得税、车船使用牌照税、屠宰税、城市房地产税、盐税等7个税种。1962年4月,开征集市交易税。1958-1962年,征收工商各税1767.81万元,年均收入353.56万元。1963年元月1日起,县供销社上缴利润改为按39%的税率缴纳所得税,并按所得税的1%加征地方附加。是年9月,县税务局印发免税证5万份,减免灾区工商税。至1964年,共减免税款26.92万元。1966年,县停止征收集市交易税和文化娱乐税。是年12月,社队企业全年所得税额不足600元者免征所得税。1966-1970年,征收工商各税1157.06万元,年均收入231.41万元。

1973年,合并税种,试行工商税。全国执行9个税种,西平征收5个,即工商税、工商所得税、屠宰税、盐税和牲畜交易税。1971-1975年,征收工商各税1875.74万元。1976年之后,工商税收增长较快。1976-1980年,共征收3696.57万元,比第四个五年计划期间收入增长97%,年均收入739.31万元。

1980年之后,实行税收包干,县包干基数为642万元。1983年6月,国营企业实行第一步利改税,1984年10月实行第二步利改税,建立起多税种的税收调节体系。1981-1985年,工商税收达7195.9万元,占财政预算收入的76.9%,年均收入1439.2万元,比第五个五年计划年均收入增长94.7%。产品税中烟叶税为大宗税源,1967年征收77万元,1985年上升到910万元,占当年工商税收的54.4%。1967-1985年,共征收烟叶税6245.9万元,占其间工商税收的45.4%。