第三章 农机具

中华人民共和国成立前,农村普遍使用传统旧式农具。1953年引进推广新式农具。1957年开始使用拖拉机、煤气机等动力机械,与之配套的机引农具也逐年增多。1975年洪灾之后,国家支援大批农业机械,农业机械化程度明显提高。1983年实行农业联产承包责任制后,小型农业机械大量增加,但手工劳动还普遍存在。

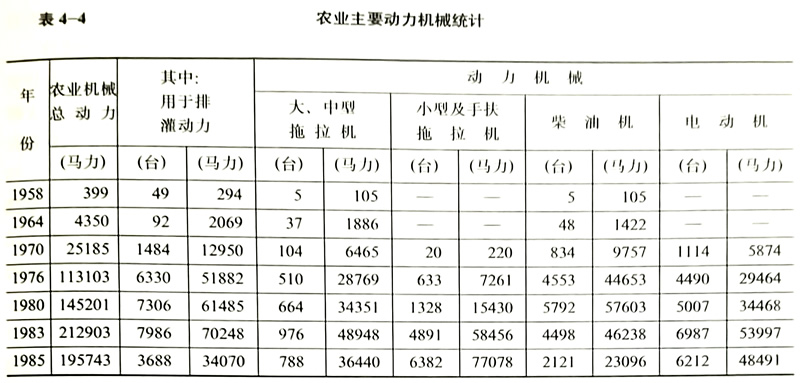

第一节 动力机械

1957年之前,农业动力全部为人力、畜力。1957年5月,引进5台中型拖拉机,成立县拖拉机站,为农民代耕。同年引进煤气机45台、锅驼机3台。1958年引进柴油机5台。1960年后,煤气机、锅驼机逐渐淘汰。1961年春,引进10台东方红54型履带拖拉机。1965年电动机开始在农村使用,逐步成为排灌及农副产品加工的主要动力。1978年全县大、中型拖拉机由1966年的53台增至583台。小型及手扶拖拉机由1967年的5台增至957台。1983年后,小型及手扶拖拉机在农村普遍使用,除作耕作动力外,还用来打场、运输、收割、排灌等。

第二节 耕作机具

犁 传统耕地农具为木犁子。犁身木制,下装铁制犁铧、犁面,畜力牵引,日耕地1-2亩。拆去犁面称“铧犁”,用于大豆、棉花、玉米等作物串耕。

1953年引进七寸步犁,畜力牵引,日耕地2-3亩。1962年本县开始制造,二三年基本普及,成为耕地的主要农具。1955年试用双轮双铧犁,由于耕地阻力大,畜力牵引困难,未能推广。

1957年使用拖拉机后,同时引进机引三铧犁和四铧犁5台。1961年引进机引五铧犁与大型拖拉机配套使用。之后,各种机引犁逐年增多。1975年全县实际机耕面积占耕地面积的77.9%。1978年大、中型机引犁由1966年的39台增至432台,小型机引犁由1967年的5台增至447台。1983年后,中、小型机引犁大量增加,其中小型二铧犁与手扶拖拉机配套,尤其适合个体农户使用。1985年有悬挂和半悬挂二铧犁及四铧犁600台,小型二铧犁5678台,全县实际机耕面积占耕地面积的68.6%。

耙 传统耙为木耙床铁齿,形长方,畜力牵引,日耙地5-7亩。1959年老王坡农场引进41片圆盘耙4部,由拖拉机牵引作业,日耙地200亩左右。1963年,引进永城钉齿耙,与机引五铧犁相联,犁耙同时作业。1975年前后,仿传统木耙制作大木耙,由大、中型轮式拖拉机牵引作业。1982年全县有机引圆盘耙、重型缺口耙361台,永城耙319台,大木耙62台。1983年之后,农村多使用手扶拖拉机带传统木耙作业。1985年大、中型机引耙仅剩359部,机粑面积占耕地面积的53%。

锄 为农作物中耕的主要工具,至今仍广泛使用,由铁制锄板、锄钩和木制锄把组成。一人日锄地1-2亩。1970年前后,部分社队引进耘锄,用于行距较宽的棉花、玉米、大豆等作物的中耕,2人1畜,日中耕地15-20亩。

第三节 播种机具

木耧 为传统播种农具,木制,3腿,腿上套铁制耧铧。人畜均可牵引,一般2人1畜日播种10亩左右,还可为条播作物追施颗粒化肥。木耧至今仍广为使用,1985年全县有1.5万张。

播种机 1959年老王坡农场有24行谷物播种机4部,由大、中型拖拉机牵引,当年试播小麦近万亩。1970年全县有播种机10部,1974年增加到19部。1975年洪灾后,黑龙江省派农机队帮助种麦,组织机械播种现场表演,并举办机播短训班。1981年播种机发展到156部,其中24行播种机54部、16行播种机6部、12行播种机65部、7行播种机31部。由于技术力量及其他方面的限制,播种机未能充分发挥作用,多数闲置。1982和1983年引进小型畜力播种机86部,由于不及木耧灵活,未能推广。1985年机播面积仅占播种面积的1.7%。

第四节 排灌机具

倒杆与辘轳 为传统提水工具。解放前农家常在菜地挖土井,安倒杆或辘轳浇灌蔬菜。对农田粮食作物干旱只有靠天等雨。解放后,倒杆和辘轳逐渐停用。1983年后又有少数农户利用倒杆浇菜。

水车 民国年间,权寨陈禹祥最早使用水车灌溉烟田。1953年县内引进解放牌水车,之后又引进手摇水车。1958年水车发展到6400多部,对农田灌溉起到积极作用。1966年全县有水车8500部。60年代后,水车逐渐为水泵所代替。

水泵 1958年县内农用水泵42台,以煤气机、锅驼机和柴油机(后多用电动机)为动力,逐渐成为农田排灌的主要工具,1978年有6297台,1985年有4333台。

喷灌机 1978年县内开始使用喷灌机。1980年有276部,1985年发展到441部。

第五节 植保机具

农业病虫防治,原均采用人工捕捉、撒草木灰驱虫或拔除病株等办法。1952年开始使用手摇喷粉器、喷雾器防治病虫,并很快推广普及。1956年有人力喷雾(粉)器655部,1966年发展到4832部,1974年达2.3万多部。

1973年始引进机动喷粉、喷雾器,是年有28部。1981年推广背负式机动弥雾机。1985年全县有机动喷雾(粉)器81部。

第六节 收割机具

镰与钐 镰为传统收割工具,至今仍普遍使用,每人每天操镰割麦1-2亩。钐的使用较少,2人配合每天收麦8-10亩,解放后钐逐渐淘汰。

收割机 1956年引入2台马拉收割机在城郊邵庄试用,但未能推广。1960年老王坡农场引进2台牵引式联合收割机。1985年全县有联合收割机19台,其中自走式4台,悬挂式3台,牵引式12台。

1975年老王坡青年农场始使用割晒机,与手扶拖拉机配套作业,每小时可割麦6-8亩。由于结构简单,操作方便,1983年后迅速增多。1985年增至1134台,全县机收小麦占麦播面积的30%。

第七节 脱粒机具

磙与管 为传统脱粒工具,原为畜力牵引石磙石菪。1982年后普遍使用机引磙、營。根据拖拉机马力大小,配制相应的水泥磙、營。1985年机引磙、警脱粒占全县小麦脱粒的60%以上。

脱粒机 1959年老王坡农场引进2台机动脱粒机。1969年脱粒机在部分社队推广,是年引进77台,每小时效率600-1500公斤,1971年本县开始制造脱粒机。1977年有5种型号脱粒机2898台。由于脱粒机机械性能不尽完善,加之使用不当,常有事故发生。1978年后数量逐年下降,1985年仅剩563台。

1981年县生产、引进土式组合机械脱粒装置213台,俗称“大炮筒”、“老虎洞”,装置简单,效率高,适合集体使用。1982年后逐渐废置。