第四编 农 业

西平县自然条件利于农业生产,适宜多种农作物生长。

中华人民共和国成立后,变革农业生产关系,兴修水利,推广农业新技术,农业生产不断发展。1950-1957年,由于土地改革和农业合作化的顺利完成,解放了生产力,促进了农业生产的发展。1957年农业总产值达2916万元,比1950年增长58.1%。1958年后由于“左”的思潮影响,加之自然灾害的危害,生产力遭受严重破坏,导致农业生产下降。“文化大革命”期间,忽视多种经营,致使农业经济效益下降。1978年之后,农业实行经济体制改革,推行各种形式的生产责任制,同时增施化学肥料、推广优良品种,农业生产发展较快。1985年种植业产值1.6354亿元,比1980年增长60.7%;林业产值757万元,比1980年增长2倍;牧业产值3024万元,比1980年增长44.6%;副业产值3582万元,比1980年增长40.9%;渔业产值76万元,比1980年增长2.2倍。

第一章 农业经济制度

第一节 封建土地所有制

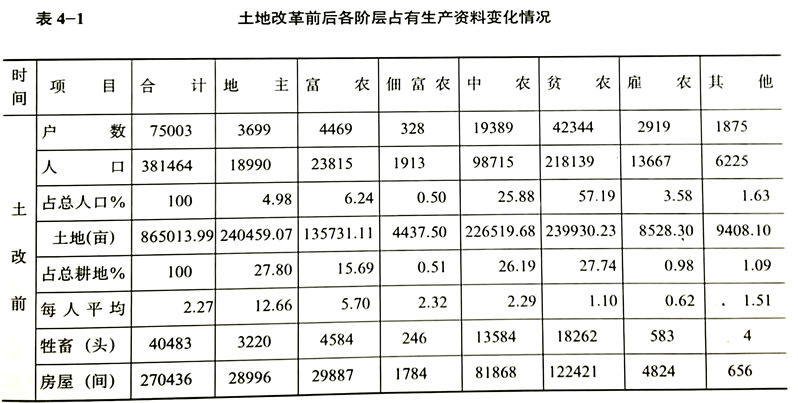

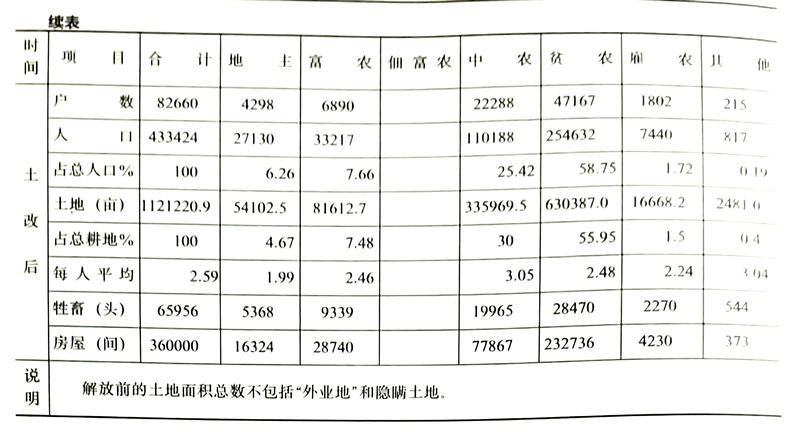

土地占有状况 土改前夕,全县总耕地面积865014亩,人均占有耕地2.27亩。全县地主、富农42805人,占总人口的11.2%,占有土地376190亩,占全县总耕地43.5%;贫农、雇农231806人,占总人口的60.8%,占有土地248459亩,占全县总耕地的28.7%;地主人均占有耕地面积为贫农的11.5倍,雇农的20.4倍。

康李乡的两个村共81户,耕地1507亩。地主、富农各一户,共有土地945亩,占两村耕地面积62.7%,加上1200亩外业地,户均1072.5亩;而79户贫、雇农仅占土地562亩,户均7.1亩,人均1.4亩。

剥削形式 地主剥削农民的主要手段是地租、雇工和劳役。地租分课地和租地。课地是地主把土地租给佃农,预定租额,全部投资由佃户负担,不论丰歉必须按期交租。年租额一般每亩地2斗麦①,2斗秋粮。租地即地主出地,由佃农耕种,收成按四六或五五分成,地主加倍扣除种子后,佃农所得一般为40%。

旧社会,贫苦农民迫于生计,不得已而为地主当雇工,雇工分长工和短工。长工为长年雇用,短工多为临时工,多者10日,少者数天。解放前地主拥有24万多亩耕地全部由佃农耕种,富农的近14万亩土地除出租1.6万亩外,自耕部分也主要是靠雇长工和短工耕种。

地主逢修房盖屋、婚丧嫁娶,佃户必须帮工和送礼,无任何报酬。平时,佃户须为地主干挑水、劈柴、磨面等杂活,地主稍不如意,便以收回租地相威胁。

①斗大小不一,一般以15公斤或25公斤为一斗。

第二节 个体所有制

土地改革后,广大贫雇农分得土地、部分牲畜和农具后,生产积极性高涨。但是,那些少牲口、缺农具、劳动力不足的贫雇农在生产中出现种种困难。农村较富裕的中农趁机进行不合理的换工搿犋,剥削贫雇农,甚至借贫雇农遇天灾人祸之机放高利贷、买地,向富农经济发展。为了发展生产,逐步提高农民的生活水平,根据中共中央关于“组织起来,发展生产”和“依靠贫农(包括下中农),巩固地联合中农,逐步发展互助合作,限制富农经济剥削”的政策,提出在“自愿、互利、民主管理”的原则下建立互助组。首先建立三里湾李德清和小武庄武全贵互助组,并以其作为试点,然后由点到面在全县铺开。1950-1952年,共建立临时互助组8021个,3.254万户,占农户总数的39.4%;常年互助组5173个,29346户,占农户总数的35.5%。1953年全县常年互助组发展到7979个,44414户,占农户总数的46.4%。互助组的建立推动了农业生产的发展,1953年全县遭受严重的水、旱、虫灾,粮食仍获较好收成。粮食总产11.7万吨,比1952年增产1.586万吨,平均亩产108公斤,比1952年增长18%。但是由于生产资料的私有制,一度出现中农排斥贫农的现象,有的富农或富裕中农借机剥削贫雇农劳动力,或明互助暗不互助,造成中农增产,贫农减产现象。政府虽然给贫农互助组发放一定的生产、生活贷款和救济粮款,但仍未使广大贫雇农摆脱贫困。

第三节 集体所有制

初级农业生产合作社 1953年10月,县委根据中共中央《关于发展农业生产合作社的决议》,分别以洪河区邵庄乡廉五池互助组和盆尧区于营乡刘富功互助组为试点,成立西平县最早的两个农业生产合作社(简称初级社)。年底,全县共建立14个初级社,入社341户。其特点是土地入股,生产资料作价入社,小件农具自备自用;劳动力统一调配,生产统一经营;劳动力和土地按比例分红。各社分红比例分别为“劳四地六”、“劳六地四”、“劳五地五”,“劳五五地四五”等。1955年是全县初级社大发展时期,1954年仅有初级社173个,入社5206户,占总户数的5.46%。1955年第四季度突击发展新社1848个,入社农户 67429户,加上173个老社,全县共有初级社2021个,人社农户72635户,占农户总数的73.5%,基本实现半社会主义性质的初级农业生产合作化。1956年4月,初级社由2021个合并为1495个。1954年西平遭受洪水灾害,初级社依靠集体力量与灾害斗争,取得较好收成。当年参加分配的129个农业社中,有87个比互助组和单干户增产一至四成;36个初级社因转社较晚,与社外互助组、单干户产量相等;有6个社因经营管理不善,稍低于社外产量。权寨乡郑楼社小麦平均亩产77.5公斤,大麦亩产107.5公斤,比1953年小麦每亩增产12.5公斤,大麦增产17.5公斤,比社外农民增产50%以上,全社14户,有13户收入增加。

高级农业生产合作社 1956年元月,在邵庄、于营、专探、合水、出山、芦庙、师灵、朱杨、坡王、高桥等10个初级社试办高级农业生产合作社(简称高级社)。接着县委又组织试办第二批10个高级社。高级社的机构是:社员代表大会为最高权力机构,社管理委与会为行政管理机构。设社长1人,副社长1-5人(含女副社长1人),会计、出纳各1人,保管1人。1956年4月20至24日,县、区、乡干部扩大会后,全县掀起办高级社高潮。当时采用就地升级、并社升级和联社升级的办法,仅15天时间即建成高级社369个,连原试办20个,共计389个,人社农户95147户,占农户总数的96%。1957年春,原来未升级的52个初级社和1021户单干户分别转入新社或并入老社,全县共建高级社402个,人社农户占总农户的99.6%。嗣后,针对社内领导班子、分配和管理工作等存在的问题,进行三次系统的整顿,将402个社并为347个。同时,县委向盆尧乡的李湾村和大赵乡的金魏庄两个单干村派出工作组,两村于1957年4月分别建社。全县共建高级社349个,入社99834户,至此,实现了社会主义性质的高级农业合作化。高级社的特点是土地和其他主要生产资料归集体所有,实行包工、包产、包财务和地段责任制①,超产者奖励(奖工分),完不成任务者处罚(扣工分)。1958年秋季在原来的基础上,实行“三包、六到田②”的管理办法,并建立生产小组和生产责任制,加强了高级社的经营管理。是年,全县粮食总产量12.655万吨,平均亩产115公斤,较1956年增长16.6%。在农业社会主义改造由初级社到高级社的过程中,由于步子急,形式过于简单划一,工作中出现强迫命令,违犯志愿互利原则,改革耕作制度和耕作技术计划过大过急,经营管理混乱等缺点。

人民公社 1958年7月23至28日,全县在5天时间内即突击建成15个人民公社。人民公社的特点是工、农、商、学、兵五位一体,政治、经济、文化、军事互相结合,是政社合一的组织形式。按照“一大二公”③的要求,11月成立西平县人民公社联社,原各公社均称基层人民公社。1962年全县为18个公社。1977年为17个公社。在高级农业合作化中原存在的生产管理、财务管理、干部作风、执行政策和产品分配等方面的问题没有解决,人民公社化运动中又产生了严重脱离群众、脱离实际的瞎指挥,高指标,高征购,浮夸等严重问题。各公社在组织形式上按营、连、排、班编制;生产上劳力统一调配,实行“大兵团作战”;分配上穷队富队一律拉平,实行“基本工资加奖励”和“粮食供给制”;生活上推行“大食堂”,吃饭不要钱,结果导致“一平二调”和“共产风”,损害了群众利益,挫伤了群众的生产积极性。1958年虽然获得大丰收,但产品很快被消耗一空,造成1959-1960年经济困难和人口不正常死亡。1959年3月,县委作出《关于人民公社体制方案的决议》,决定在人民公社中实行统一领导,三级所有(公社、大队、生产队),队为基础,分级管理,权力下放,各计盈亏的管理办法,开始纠正“共产风”的错误。1960年冬,集中力量解决对农业生产破坏性极大的“五风”(即“共产风”、浮夸风、命令风、干部特殊风、瞎指挥风)问题,重申人民公社实行“三级所有,队为基础”的原则。1961年取消粮食供给制,停办“大食堂”,明确人民公社是互助互利的经济组织,实行按劳分配原则;公社的基本核算单位实行独立核算,自负盈亏,直接组织生产和收益分配,使公社化后发生的“左”的错误稍有纠正。1963-1965年,农业生产逐年恢复,人民生活有所改善。

①地段责任制即:定任务,定质量,定劳力,定工分,定时间、定负责人。

②六到田即:作物产量到田,合理用水到田,肥料规划到田,改良土壤到田,技术措施到田,工分定额到田。

③“一大二公”,即规模大和公有制。

“文化大革命”中,由于“左”的思想严重泛滥,曾在全县范围内错误地批判“唯生产力论”,把正当的家庭副业当作资本主义尾巴割掉,在“学大寨”运动中,推行大寨式记分制,导致生产上的大呼隆,分配上的“大锅饭”,经济管理混乱,严重地挫伤了农民的积极性,农业经济效益下降,群众生活改善不大,有的甚至不得温饱。

联产承包责任制 中共十一届三中全会以后,农村首先改革经济体制,推行各种形式的联产承包责任制.

联产计酬生产责任制:1979年4月,县委、县政府首先在盆尧公社黄庄大队推行联产计酬生产责任制试点,取得经验后,于当年冬季在全县500个生产队中实施。1980年春,在总结经验的基础上,又将联产计酬为主要形式的生产责任制扩大到2532个生产队,占生产队总数的81.0%。同时,实行专业承包、联产计酬责任制的生产队139个,占生产队总数的4.5%;实行小段包工、定额计酬责任制的生产队410个,占生产队总数的13.1%;实行承包到户或大包干责任制的生产队44个,占生产队总数的1.4%。

统一经营,联产到劳生产责任制:1980年冬至1982年春,全县推行统一经营,联产到劳生产责任制。坚持“三不变,四统一,五定一奖到劳力”,即生产资料集体所有制不变,基本核算单位不变,生产队统一分配不变;统一计划,统一种植,统一管水用水,统一使用牲畜和中小型农具;定劳力,定地段,定投资,定产量,定工分;超产奖励,减产赔偿。调动了社员的生产积极性,促进了生产的发展。1982年小麦亩产262公斤,较1979年增产41.2%。

大包干生产责任制:随着农村经济体制改革的不断深化,1983年秋,全县普遍推行“大包干生产责任制”,即土地公有,分户经营、性畜、农具归社员私有,农民生产经营自主,缴够国家的征购派购任务,留够集体的提取留成,其余农副产品收入全部由农户自己支配。由于取消了工分分配制度,极大地调动了农民的生产积极性。1983年西平粮食总产36.2万吨,较1979年增产73.32%,小麦亩产285.5公斤,秋粮亩产213公斤,全县粮食自给有余,初步解决了农民的温饱问题。但是,在开始实行大包干生产责任制中,农村的水利设施和大中型农机具损坏严重,抗御自然灾害的能力有所削弱。

各种形式的联产承包责任制调整了生产关系,促进了农业生产的发展。1985年粮食总产31.1万吨,较1980年增长59%;种植业产值1.635亿元,占农业总产值的68.7%,比1980年增长60.7%;大家畜年末存栏57288头,比1980年增长33.3%,产值3024万元,占农业总产值的12.7%,比1980年增长44.6%;农业机械总动力19.57万匹马力,比1980年增长34.8%,大中型拖拉机788台,小型拖拉机和手扶拖拉机6382台;全年化肥施用量7.566万吨;农民纯收入人均378元,比1980年增长129%。

第四节 全民所有制

国营老王坡农场位于县境东北部老王坡滞洪区,总面积8.75平方公里,占滞洪区面积的16.23%,耕地7876亩。

老王坡历史上为水乡泽国。1951年始兴建老王坡滞洪区,1958年6月在滞洪区内建国营老王坡农场。1965年以前小麦产量低,经济亏损,1966年以后逐步改变生产条件,增施肥料,改良品种,小麦产量不断提高。1982年全场7800亩小麦,总产2600吨,平均亩产333.3公斤,创历史最高水平。1966-1985年累计盈利276.6万元,上缴国家税金312.8万元,交售商品粮2.567万吨,提供小麦良种1.22万吨。1982-1985年平均年产值200多万元,年平均盈利35万元,年平均上缴税金27万元。1978、1979年连续两年被农垦部评为“先进生产集体”。

农场下属3个分场,1个农业试验站,场内建有酒厂、纸厂、商业综合公司。1985年全场有工人317人,干部37人。拥有大型拖拉机10台,联合收割机11台,汽车7部。

1982年实行经济承包责任制后,分场(厂)与场签订承包合同,除按合同规定上缴利润和提留外,剩余部分全部归承包者。苗圃、果园、桑杈园、蔬菜生产、汽车运输等经营项目,均由职工个人承包。