民国时期,县内仅有一农业推广所,科技人员甚少。中华人民共和国成立后,科技工作逐步开展。1958年,成立县科学技术协会。1959年,建立县科学技术委员会(简称科委)。1960年后,农村科技网逐步形成。1962年科委撤销,科技工作处于低潮。1974年科委恢复。1978年之后科技工作发展较快,专业科研和群众性科研均取得较为显著的成效。1978-1985年,完成省、地、县三级科委安排的科研项目145个,280多项科技成果分别获省.地、县科技成果奖。1985年,全县科技人员4800多人。

第一章 科技组织

第一节 科研单位

农业推广所 民国17年(1928)成立,有主任(兼指导员)1人,助理指导员1人,事务员1人,农工8人。下设3处试验场地:一处在县城东南铁路东,进行农作物种植试验;一处在西平火车站附近,繁育小麦、蔬菜良种;一处在县城西关老洪河滩,培育树苗。解放后,前两处成为县农场,1958年撤销;西关一处成为县苗圃。

农业技术推广中心 1953年元月,在县城西关建立农业技术综合推广站,1955年撤销。1964年春建立农业技术推广站,1968年撤销,1981年恢复,址在县城东南铁路东。1982年改称农业技术推广中心。1985年人员25名,设办公室、财务室、植保植检组、园艺组、栽培组。下设乡(镇)农业技术推广站18个,84人。

家畜改良站 1952年,成立县家畜配种站,址在县城西南隅。1963年改为家畜改良站,1970年迁往县城东南铁路东。1985年职工12人。

农业科学研究所 1958年秋建立,址在城郊邵庄村东,基地50亩,1962年秋撤销。1978年秋恢复,址在铁路东,基地60亩。1981年8月并入农业技术推广站。

良种繁育场 址在县城东南铁路东,原为县园林场。1969年3月扩建为棉花原种场,1979年更名为农作物良种繁育场。1985年基地420亩,人员44名。

农机具研究所 1978年5月成立,负责农业机具研究推广。1984年有3人,是年5月机构撤销,业务归属农机公司业务股。

林业科学研究所 1978年10月建立,址在师灵西1公里处,有土地204亩,人员17名。1984年2月改为县苗圃场。

沼气办公室 1975年秋成立县沼气推广领导小组,下设办公室,隶属县科委。1982年沼气办公室归属农牧局,改称能源办公室。1975-1985年,先后培训沼气技术员126人,建沼气池686个。由于初期建池质量差,利用率仅24%。

地震办公室 1975年秋成立,址在计量所。在计量所、陈坡寨水文站、谭山水库管理所和西平完中各设地震观测点,观测项目有地温、地应力、土地电和静止水位等。1980年3月地震办公室撤销。

第二节 农村科技网

1960年起,全县12个公社先后建立良种场(基地100-300亩),231个生产大队建立农科站(基地50-100亩),2000个生产队建立农科组,开展农作物新品种和农业新技术推广应用工作。1983年实行联产承包责任制后,农村科技网逐渐解体,代之而起的农村科技户逐年增加。1985年,坚持试验推广的有二郎乡冯张庄、赵庄,盆尧乡于营,权寨乡大刘堂,师灵乡师灵,城郊乡康李、邵庄等7个农科站。是年,农村科技户发展到3750户。

第三节 科技队伍

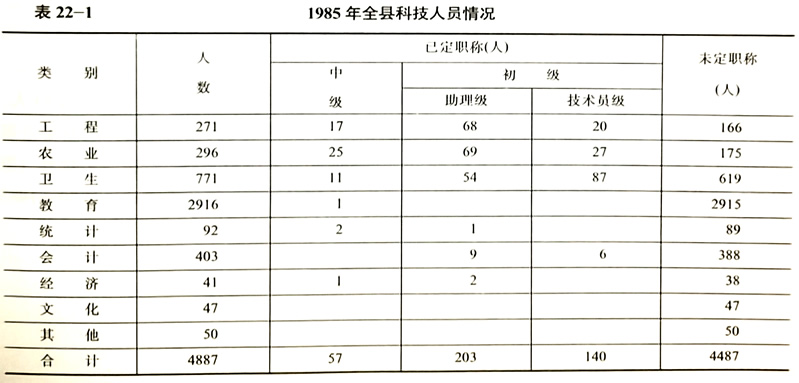

解放前,县内科技人员甚少。中华人民共和国成立后,各行业科技人员逐年增多,形成一支专业科技队伍。1960年,全县科技人员1600多人。1971年2200多人。1980年3500多人。1985年发展到4887人,占全县总人口的6.68‰。全县农民技术员3896人。

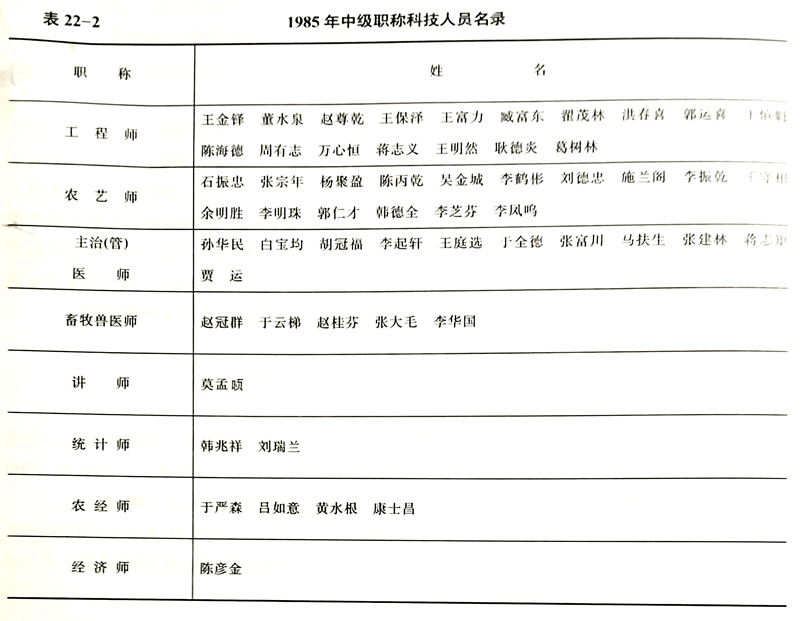

1981年成立农业技术干部、工程技术干部职称评定委员会,1982年成立社会科学专业技术职称评定领导小组,为科技干部评定职称。1985年,全县具有技术职称的科技干部400人,其中初级职称343人,中级职称57人。

随着对知识分子政策的落实,1979-1985年有142名科技干部加入中国共产党,224名中青年科技干部选拔到各级领导岗位。1983-1985年,科技人员家属户口由农村转为城镇的301户,计1132人;家属安排就业的301人,解决住房562间,解决夫妇两地分居的97人。1985年,县委把每月28日作为知识分子接待日,听取知识分子反映问题。

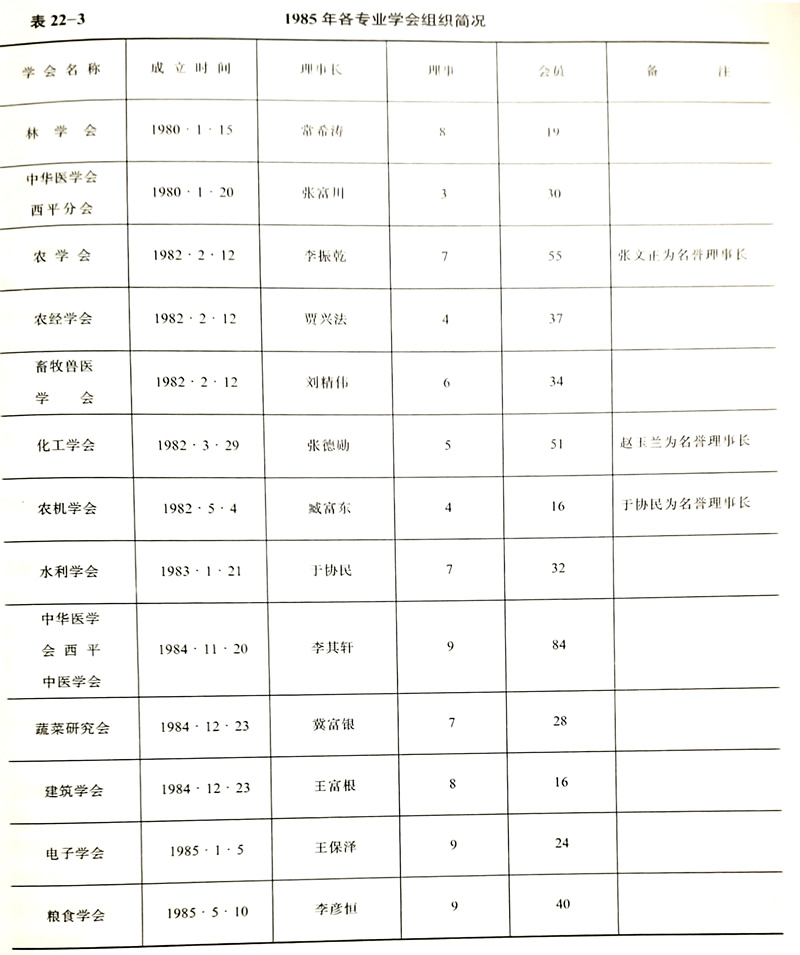

第四节 科学技术协会

1958年4月,县科学技术协会(简称科协)成立,有专职干部3人,会员680人。1959年5月,科协与科委合并,科协工作由科委兼管。1979年3月科协恢复,与科委合署办公,无专职干部。1981年始配专职干部2人。1984年5月体制改革,科协与科技局(原科委)分开办公,配专职干部5人。1985年2月,科协召开第一次代表大会。1980-1985年,全县18个乡(镇)均建立科普协会,会员2578人。