解放初期,干部数量少,且平均年龄较轻,文化程度也偏低。之后大量提拔地方干部,接收军队转业干部和大中专毕业生,干部数量逐渐增多,文化程度亦有所提高,年龄结构趋向合理。干部原由县委统一管理,1964年实行四级分管。1984年“简政放权”,下放部分干部管理权限。工人分全民所有制工人和集体所有制工人。工人调配先后由县民政科、计划委员会和劳动局办理。50年代集体所有制工人较多,进入60年代后逐渐减少。1985年全县职工近2万人,其中全民所有制职工1.5万多人,集体所有制职工4000多人。70年代后期,干部和工人离休、退休、退职者渐多。职工工资50年代初期实行供给制,后改为货币工资制。经过多次工资调整,1985年全民所有制职工人均月工资增加到74元,比1956年增长1.3倍;集体所有制职工增到69元,比1980增长70%。

第一章 干 部

第一节 干部队伍

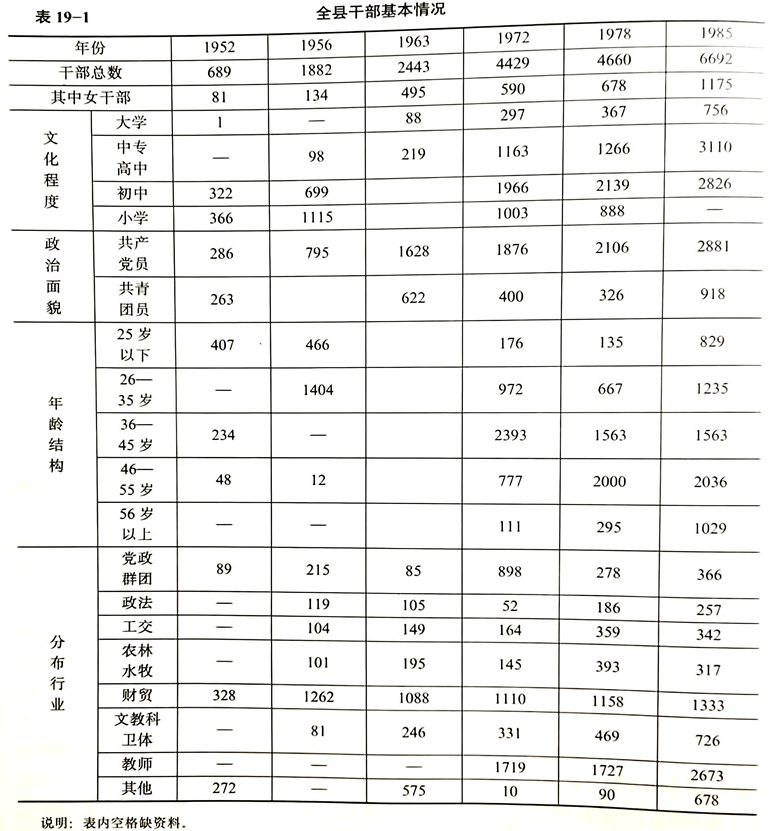

西平解放时,县内干部甚少,主要是南下干部和坚持革命斗争的地方干部。1948年底,在县城创办行政干部学校,至1949年初训练两期学员,共120余人,结业后分派到县、区工作。1950年,县委以“大批培养地方干部,使党就地生根、开花、结实”为宗旨,大量提拔本地工农干部,同时对知识分子和技术人员实行团结、改造和使用政策。至1951年,共提拔干部454人,但文化水平普遍偏低。1952年全县689名国家干部,初中以上文化程度的仅占46.9%。1953年,所需干部一般由上级分配或部门之间调剂,从基层选拔的较少。1956年,从复员军人、农村干部、乡雇佣人员和小学以上毕业生中选拔国家干部440人,其中中共党员占31.6%。1958年精简行政机构,行政干部调到政法、财贸部门和基层单位工作的426人,下放农村劳动的589人,转为营业员、售票员的253人。1959-1962年从工农优秀分子和工薪人员中选拔国家干部442人,由公社干部、雇佣人员转为国家干部的96人。干部文化水平也有所提高,1962年县内干部2323人,高中以上文化程度的占8.4%(其中大专学校毕业生38人)。1965年干部总数2364人,其中党政部门643人(含公社干部499人),财贸1033人,文卫(不包括教师)342人,农林水182人,工交130人,驻三类队干部34人。1950-1966年,接收大中专毕业生288人,选用军队转业干部400余人。“文化大革命”中,一些不符合条件的人越级或破格提拔,群众称之为“火箭式干部”,1978年后予以纠正,同时按照革命化、年轻化、知识化、专业化的标准培养和选拔干部。进入80年代,接收大中专毕业生和军队转业干部较多,加之“以工代干”转干,干部数量增加较快。1985年,全县在职国家干部6692人(含教师),其中县级正副职干部16人,局委正副职185人,乡(镇)正副职109人。由于大中专毕业生大量增加,在职干部通过各种途径进修学习,干部的政治理论水平和文化素质均有所提高。1985年在大中专学校进修的干部近百人,业余学习大中专课程的200人。至此,高中以上文化程度的干部占全县干部总数57.8%,文化水平有了明显提高。

第二节 干部管理

解放初期,干部由县委统一管理。1950年,由县委组织部和县政府民政科分开管理。1955年,实行分级别、分系统的干部管理办法。1964年,县委组织部划分干部管理权限,实行县委直接管理、县委委托组织部代管、县人委人事科管理和公社党委管理的四级分管办法,“文化大革命”中废止。1973年由县委组织部统一管理全县干部。1979年县人事局成立,分管一般干部的录用、调配、奖惩及大中专毕业生分配、连级以上军队转业干部安置和工资审核调整等事项。1984年改革干部管理制度,部分干部管理权下放到业务主管部门,部分大中专毕业生由对口业务主管部门安置。同时实行干部岗位责任制,部分老干部退居二线,担任协理员职务。干部的任免调动,属于党内职务的由组织部门办理,属于行政职务的由人事部门办理,属于选举产生的依照法律程序履行手续。